Wände leisten mehr als nur ein Dach zu stützen; sie vermitteln zwischen Innen und Außen, absorbieren Wärme, puffern Kälte und prägen sogar die kulturelle Identität. Angesichts des Klimawandels und der Energiebeschränkungen gewinnt die alte Entscheidung zwischen massiven, dicken Wänden und leichten, dünnen Wänden neue Dringlichkeit. Eine schwere Wand mit thermischer Masse kann die Tageswärme speichern und nach Stunden wieder abgeben, wodurch sie die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht ausgleicht, während eine leicht isolierte Wand schnell auf Temperaturänderungen reagiert, aber auf Isolierung angewiesen ist, um den Wärmefluss zu verhindern. Die richtige Strategie hängt vom Klima ab: Eine Strategie, die in einem Dorf in der Sahara funktioniert, kann in einer tropischen Stadt scheitern.

Thermische Masse als Klimamoderator – Wie regulieren schwere Wände die Wärme?

Dicke, hochdichte Lehm-, Stein- oder Betonwände werden seit langem in trockenen und gemäßigten Regionen als passive Klimamoderatoren eingesetzt. Das Geheimnis liegt in der thermischen Trägheit: Wenn Wärme auf eine massive Wand trifft, dringt sie langsam nach innen und es dauert Stunden, bis sie die Innenfläche erreicht. Diese Verzögerung wird als thermische Trägheit bezeichnet. Beispielsweise kann eine 50 cm dicke Lehmwand in einem Wüstenhaus eine Verzögerung von etwa 5 bis 10 Stunden zwischen dem Höhepunkt der Außenhitze und der Wärme, die ins Innere gelangt, aufweisen. Wenn die gespeicherte Wärme schließlich am späten Abend nach innen abgegeben wird, kann die Außenluft bereits abgekühlt sein – das heißt, die Wand kann die Wärme genau dann abgeben, wenn es nachts kühl wird. Umgekehrt nimmt die Wand nachts die Wärme aus dem Innenraum auf und gibt sie am nächsten Tag wieder ab. Das Ergebnis ist eine Abmilderung der Extreme: Plötzliche Anstiege am Tag und Abfälle in der Nacht werden gemildert. Ingenieure messen diesen Effekt mit einem Dämpfungsfaktor, der bei dicken Lehmwänden bis zu 0,05 betragen kann – das heißt, die Innenfläche sieht nur 5 % der Außentemperaturschwankungen. In Gebäuden mit hoher Masse bleibt das Raumklima weitgehend konstant.

Tägliche Temperaturschwankungen für verschiedene Wandkonstruktionen. Eine schwere Lehmwand (grüne Linie) dämpft und verzögert die Hitze, wodurch die Innentemperatur nahezu konstant bleibt, während eine leichte Holzwand (orangefarbene Linie) den Temperaturschwankungen der Außenumgebung folgt. (Die Daten wurden aus den australischen Klimadesign-Leitfäden übernommen.)

In heißen Wüstenklimata mit intensiver Sonneneinstrahlung und großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht ist eine solche thermische Trägheit ein Segen. Die traditionelle Architektur des Nahen Ostens und des Mittelmeerraums hat sich dies zunutze gemacht: In Ländern wie Ägypten und Iran senken dicke Lehm- oder Steinmauern die Tagestemperaturen von 40 °C auf erträgliche Werte im Innenbereich und geben die Wärme dann in den kalten Wüstennächten wieder ab.

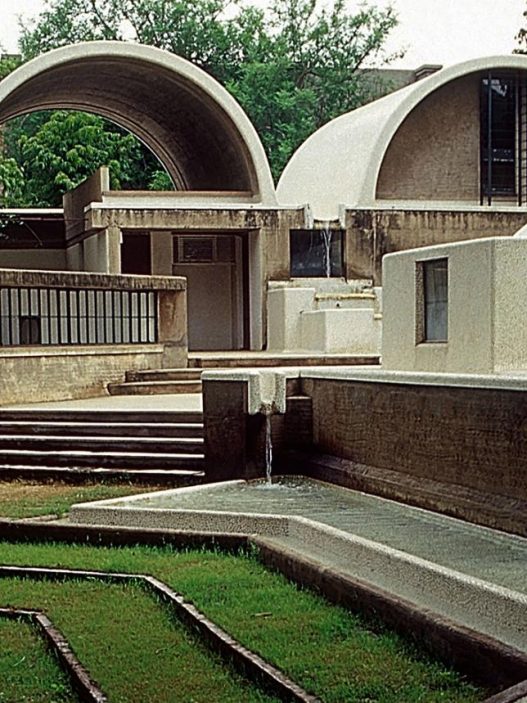

Der ägyptische Architekt Hassan Fathy stellte fest, dass moderne Betongebäude „im Gegensatz zu traditionellen Lehmbauten, die tagsüber kühl bleiben und nachts die Wärme abgeben, die Wärme unerträglich speichern und zurückhalten“, und belebte Mitte des 20. Jahrhunderts den Lehmbau wieder. Lehmziegelhäuser in Oberägypten haben gezeigt, dass sie ohne Klimaanlage die Innentemperaturen im Sommer um bis zu 10 °C unter der Außentemperatur halten können, sofern die 0,5 m dicken Wände und gewölbten Dächer sowie die Fenster und Innenhöfe für Belüftung und Schatten sorgfältig angeordnet sind. Auch in gemäßigten Klimazonen können Lehmwände und schwere Böden überschüssige Wärme absorbieren und so den Heizbedarf senken. Im Winter fungiert eine sonnenexponierte Steinmauer als Wärmespeicher: Sie absorbiert tagsüber Sonnenenergie und wärmt den Raum nach Einbruch der Dunkelheit leicht auf. Selbst in kleinerem Maßstab kann eine sonnenexponierte Innenwand aus Ziegeln oder ein Betonbodenbelag den Einsatz von Klimaanlagen reduzieren, indem er Temperaturschwankungen ausgleicht.

Die thermische Masse hängt in hohem Maße vom Klima ab, und es gibt Zeiten, in denen schwere Wände zurückprallen. In feuchten tropischen Regionen oder an Orten mit geringen täglichen Temperaturschwankungen kann eine dicke Wand niemals abkühlen. Stellen Sie sich ein Gebäude aus Beton oder Lehmziegeln in einem feuchten Küstenklima vor, in dem die Temperaturen tagsüber 30 °C erreichen und nachts bei 27 °C bleiben. Die Wände absorbieren den ganzen Tag über Wärme, aber nachts ist es zu warm, als dass die Luft sie wieder abkühlen könnte. Um Mitternacht, gerade wenn die Bewohner des Hauses versuchen zu schlafen, gibt sie die Wärme des Tages nach innen ab. Der Nachhaltigkeitsleitfaden Australiens weist daher darauf hin, dass „Gebäude mit hoher Masse in heißen und feuchten Klimazonen im Allgemeinen nicht zu empfehlen sind”. Leichte Holzhäuser auf Pfählen mit belüfteten Wänden sind in tropischen Regionen seit langem eine lokale Lösung – sie können sich in der Sonne schnell aufheizen, kühlen aber nachts auch schnell ab und verhindern so den gefürchteten „Ofen-Effekt”, der entsteht, wenn die Wärme nach Einbruch der Dunkelheit freigesetzt wird. Untersuchungen bestätigen, dass ohne ausreichende Nachtkühlung die thermische Masse in heißen Nächten den Komfort beeinträchtigen kann. Hochgelegene und bergige Gebiete stellen eine besondere Herausforderung dar: Die dünne Luft und die kalten Temperaturen können eine große Wand zu einem permanenten Wärmeabsorber machen. In einem kalten Bergklima mit schwacher Wintersonne bleibt eine ungedämmte Stein- oder Betonwand nahe der kalten Außentemperatur und entzieht dem Innenraum Wärme, sofern Sie nicht ständig Energie zuführen. Daher ist in sehr kalten Regionen thermische Masse nur dann hilfreich, wenn sie mit einer starken Isolierung und einer Tagesheizung (Sonne oder Ofen) kombiniert wird. Ein gut geplantes Haus mit hoher Masse kann in einem kalten Klima die Nachttemperatur perfekt halten – ein schlecht geplantes Haus hingegen fühlt sich wie eine kalte Höhle an. Allgemeine Regel: Thermische Masse ist vorteilhaft, wenn die täglichen Temperaturschwankungen erheblich sind (~10 °C oder mehr) und unzureichend bei ständig warmen, feuchten oder stagnierenden Bedingungen.

In der Praxis müssen Architekten für jeden Kontext ein Gleichgewicht zwischen Zeitverzögerung und Isolierung finden. Die folgende Tabelle fasst die grundlegenden Leistungsmessungen für schwere und leichte Wandsysteme zusammen:

| Wandtyp (Dicke) | U-Wert (W/m²-K) – je niedriger, desto besser | Zeitverzögerung (Stunden) – Wärmeverzögerung | Reduktionsfaktor – Reduzierung der Schwingungen im Innenraum |

|---|---|---|---|

| Lehmziegel / Stampflehm (50 cm) | ~1,0 W/m²K (mittlere Dämmung) | 5-10 Stunden Verzögerung (Wärmefluss spät am Abend) | ~0,05 (95 % Dämpfung bei Schwankungen der Außenlufttemperatur) |

| Beton (20 cm, ohne Isolierung) | ~3,0 W/m²K (schwache Isolierung) | ~6 Stunden (nachmittags in Innenräumen am stärksten) | ~0,2 (eine gewisse Dämpfung bei Schwingungen) |

| Ziegelverkleidung (Ziegel + Zwischenraum + Isolierung) | ~0,5 W/m²K (gute Isolierung) | ~2-3 Stunden (schnelle Antwort) | ~0,3–0,5 (teilweise Dämpfung) |

| Holzrahmen + Fiberglas (15 cm) | ~0,3 W/m²K (hohe Isolierung) | ~1-2 Stunden (sehr schnelle Antwort) | ~0,8 (minimale Dämpfung – fast wie im Freien) |

Tabelle 1: Typische thermische Leistungswerte für verschiedene Wandkonstruktionen. Massive Wände verzögern und reduzieren den Wärmefluss erheblich (niedriger Reduktionsfaktor), jedoch sind die stationären U-Werte ohne zusätzliche Dämmung hoch (was bei konstanter Temperatur einen höheren Wärmeverlust bedeutet). Leicht gedämmte Wände haben niedrige U-Werte (gute Dämmung), aber eine geringe Wärmespeicherung, sodass die Innentemperaturen stärker mit den Außenbedingungen schwanken. Quellen: Vor-Ort-Messungen für Lehmziegel; für andere Materialien Daten aus der Bauphysik.

Dünne Wände in extremen Klimazonen – Leichtigkeit, Isolierung und Kompromisse

In Klimazonen, in denen thermische Masse eine geringe Leistung erbringt, setzen Bauherren seit langem auf dünne, leichte Wände, die Isolierung und Belüftung in den Vordergrund stellen. Dabei gibt es zwei Szenarien: dampfige Tropen Regionen, in denen übermäßige Hitze und Feuchtigkeit die Hauptprobleme sind, und extrem kalte Regionen, in denen es sehr wichtig ist, die Wärme im Inneren (und die Kondensation im Außenbereich) zu halten. In beiden Fällen sind Wandkonstruktionen tendenziell dünner (in Bezug auf die Materialstärke) und leichter (Materialien mit geringerer Dichte) und enthalten in der Regel Luftkammern oder Dämmschichten, um ihre Ziele zu erreichen. Die Kompromisse dieser Systeme zeigen die strukturellen und ökologischen Herausforderungen der „Verringerung der Dicke”.

Heiße und feuchte tropische Regionen: Die traditionelle tropische Architektur ist ein Meisterwerk in Sachen leichter, atmungsaktiver Hüllen. Von den auf Stelzen stehenden Bahay Kubo auf den Philippinen bis hin zu den offenen Bale in Westafrika werden in diesen Wohnhäusern poröse Materialien wie Holz, Bambus oder Schilf verwendet, und die Wände bestehen in der Regel eher aus Vorhängen als aus festen Barrieren. Das Ziel ist es, eine maximale Querlüftung zu fördern. Dünne Holzlattenwände oder gewebte Bambusplatten lassen die Luft durch und leiten Wärme und Feuchtigkeit ab.

Eine leichte Wand hat auch eine geringe Wärmekapazität, d. h. wenn am Abend eine Brise aufkommt, kühlt das Gebäude fast sofort ab – im Gegensatz zu einem massiven Gebäude, das auch um Mitternacht noch Wärme abstrahlen kann. Wie ein Ingenieur feststellte, reagiert eine „leichte Konstruktion schnell auf kühlende Brisen” in tropischen Nächten und erhöht so den Schlafkomfort. Kulturell gesehen entspricht dieser Ansatz dem Leben im Einklang mit dem Rhythmus der Natur: Wände können geöffnet, gefaltet und sogar (wie bei einigen japanischen Sommerpavillons) entfernt werden, um Innenräume in Außenunterkünfte zu verwandeln. Der offensichtliche Nachteil dünner Wände ist die fehlende thermische Trägheit – wenn sie nicht beschattet werden, dringt die Mittagshitze direkt ins Innere. Aus diesem Grund kombinieren tropische Designs dünne Wände mit großen Dächern und tiefen Vordächern oder Veranden, die verhindern, dass die Sonne überhaupt auf die Wände trifft. Die Wände verfügen in der Regel über funktionsfähige Lüftungsöffnungen oder Jalousien (z. B. Lamellenjalousien), um die warme Luft nach außen abzuleiten. Ein weiterer Aspekt ist die Haltbarkeit: In hurrikangefährdeten oder termitenanfälligen Gebieten können empfindliche Materialien ein Risiko darstellen. Historisch gesehen müssen Schilf und Bambus häufig ausgetauscht werden, aber in modernen Versionen können auch verarbeitetes Holz, Faserzementplatten oder andere leichte, aber haltbarere Verkleidungen verwendet werden. Aus ökologischer Sicht sind diese lokalen tropischen Systeme ausgezeichnete Niedrigenergielösungen – sie dienen im Wesentlichen der thermischen Steuerung des Luftstroms. Die Bewohner des Gebäudes akzeptieren eine engere Verbindung mit den Außenbedingungen (manchmal ungefilterte Geräusche, Gerüche und sogar Insekten), vermeiden aber im Gegenzug die „thermische Qual” durch eingeschlossene Wärme.

Moderne leichte tropische Wände werden entwickelt, um einige Mängel zu beheben. Architekten experimentieren mit doppelwandigen Fassaden für feuchte Klimazonen – einer Außenlage (wie perforierte Vorhänge oder Begrünung), um Sonne und neugierige Blicke abzuhalten, und einer Innenlage aus Netzen oder beweglichen Paneelen für Sicherheit und Regenschutz. Dadurch entsteht ein belüfteter Hohlraum, der die Sonnenwärme abführt, bevor sie in den Innenraum gelangt. Eine weitere Innovation ist die Verwendung von reflektierenden oder strahlenden Barrieren in dünnen Dächern und Wänden, um Infrarotwärme zu reflektieren (häufig in modernen tropischen Häusern mit Metalldächern zu finden). Die entscheidenden Faktoren hierbei sind weniger die Zeitverzögerung als vielmehr die Belüftungsrate und die Sonnenreflexion; der Erfolg wird daran gemessen, wie kühl der Innenraum allein durch den natürlichen Luftstrom bleiben kann. Dies ändert sich, wenn die Nutzer eine vollständige Klimatisierung wünschen – beispielsweise wäre selbst das am besten belüftete Haus an einem Tag mit 35 °C, 90 % Luftfeuchtigkeit und Windstille ohne mechanische Kühlung unangenehm.

Leichte Konstruktionen puffern die Wärme nicht, weshalb sie für die intensivsten Bedingungen in der Regel mit einer Klimaanlage kombiniert werden. Dies führt zu Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Klimaanlagen: Ein Haus aus dünnem Stahl und Glas in Singapur oder Miami kann sich bei einem Stromausfall in ein Gewächshaus verwandeln. Architekten müssen dieses Risiko abwägen. Eine Teillösung besteht darin, selbst in schlanken Konstruktionen eine Wärmeisolierung zu integrieren (z. B. durch den Einsatz von isolierten Wandpaneelen oder wärmereflektierender Isolierung unter Metallverkleidungen). Allerdings kann die Isolierung eines tropischen Gebäudes ein zweischneidiges Schwert sein – ohne Belüftung kann eine zu starke Isolierung die innere Wärme und Feuchtigkeit einschließen. Passivhaus-Experten empfehlen die Verwendung von geringer thermischer Masse in Kombination mit selektiver Isolierung (insbesondere auf dem Dach), um die Gebäude nachts abkühlen zu lassen. Tatsächlich befürworten Entwürfe in Orten wie Brisbane „leichtgewichtige Konstruktionen mit hoher Belüftung und nur einer moderaten Masseisolierung, um die Wärme nicht einzuschließen”.

Kalte Klimazonen: Am anderen Ende des Spektrums kommen dünne Wandsysteme in kalten Regionen vor allem durch hochwertige Dämmtechnologien und Vorfertigung zum Einsatz. Historisch gesehen wurden in sehr kalten Klimazonen zum Schutz vor dem Winter meist dicke Wände (z. B. dicke Blockhütten oder Steinmauern) verwendet – diese schweren Wände wurden jedoch in der Regel durch isolierende Materialien (z. B. Moos zwischen den Baumstämmen) oder einfach durch ihre Dicke, die eine gewisse Isolierung bot, unterstützt. Im 20. und 21. Jahrhundert führten Energievorschriften zu einer drastischen Senkung der Wand-U-Werte, wodurch in kalten Regionen mehrschichtige Leichtbauwände vorherrschend wurden. Das beste Beispiel hierfür sind skandinavische oder kanadische Holzrahmenwände: 2×6 (oder tiefere) Holzrahmen, die mit Glasfaser oder Mineralwolle gefüllt und innen und außen verkleidet sind, insgesamt vielleicht 20-30 cm dick, aber mit U-Werten von 0,2-0,3 W/m²K (R-20 bis R-30) – eine viel bessere Isolierung als eine 50 cm dicke Steinwand. Diese Wände sind in Bezug auf die thermische Masse „leicht”, aber sehr effektiv bei der Verhinderung von Wärmeverlusten. Der Vorteil liegt auf der Hand: Es wird weniger Heizenergie benötigt und Passivhaus- oder ähnliche Standards lassen sich leichter einhalten.

Der strukturelle Austausch basiert auf dünnen, superisolierten Wänden mit perfekter Detailgestaltung: Jede Lücke oder „Wärmebrücke” (z. B. Holz- oder Stahlstifte, die durch die Isolierung hindurchragen) kann zu Kondensation oder Schimmelbildung führen. Eine schwere Wand ist gegenüber Feuchtigkeit toleranter (sie kann einen Teil davon aufnehmen und wieder abgeben); eine dünn gedämmte Wand mit einer falsch angebrachten Dampfsperre kann Feuchtigkeit einschließen und schnell verfallen. Aus diesem Grund legt die Bauwissenschaft in kalten Klimazonen großen Wert auf Dampfsperren, luftdichte Schichten und Belüftungssysteme, um dünne Wände trocken zu halten. Eine gut gebaute leichte Wand kann selbst bei Schneestürmen mit Temperaturen von -30 °C eine bemerkenswerte Leistung erbringen, während eine schlecht gebaute Wand Luft durchlassen und in den Hohlräumen Eis bilden kann.

Eine weitere Herausforderung bei leicht kühlen Klimawänden ist die thermische Empfindlichkeit. Diese Häuser mit geringer thermischer Masse heizen sich schnell auf und kühlen ebenso schnell wieder ab. Das ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits ist es praktisch – man kann das Haus morgens schnell wie einen Ofen aufheizen (im Gegensatz zu einem Steinhaus, das Tage braucht, um ein Gleichgewicht zu erreichen). Andererseits sinkt die Temperatur schnell, wenn die Heizung ausgeschaltet wird. Im Zeitalter intelligenter Thermostate wird die schnelle Reaktion oft als Feature vermarktet („Heizen Sie nur, wenn es nötig ist!“), aber die Flexibilität leidet darunter – ein Stromausfall in einer Winternacht würde sich innerhalb weniger Stunden bemerkbar machen. Einige Architekten mildern dies, indem sie bestimmten Bereichen innere Masse hinzufügen, beispielsweise durch Betonböden oder eine Wandheizung (Steinofen), die warm bleibt. Grundsätzlich setzt die Strategie der dünnen Wände für kalte Klimazonen jedoch eine kontinuierliche Isolierung und in der Regel eine kontinuierliche Wärmezufuhr voraus. Vorschriften wie die für Passivhäuser fördern sogar den Einbau von zusätzlicher Isolierung anstelle des Einsatzes von Masse: Die Wände eines Passivhauses in Schweden können 40 cm Polystyrol enthalten, aber im Inneren darf nur eine minimale thermische Masse vorhanden sein. Das Ergebnis ist eine äußerst konstante Lufttemperatur, solange das Haus geschlossen ist – das Gebäude verhält sich praktisch wie eine Thermoskanne.

Hier zeigt sich ein Kompromiss in den Erfahrungen der Bewohner: Diese Art von Häusern verfügt möglicherweise nicht über die thermische Trägheit, die den Wärmegewinn im Inneren dämpft, d. h. an einem sonnigen Wintertag können die Innenraumtemperaturen steigen, sofern keine Beschattung oder Belüftung erfolgt (da die Wände den Überschuss nicht absorbieren). Einige Bewohner berichten außerdem, dass sich sehr leichte, isolierte Häuser aufgrund ihrer Abhängigkeit von mechanischer Belüftung „stickig” anfühlen können (eine luftdichte dünne Hülle benötigt eine Frischluftquelle). Die Akustik ist ein weiterer Punkt: Während dicke Wände den Schall auf natürliche Weise dämpfen, benötigen dünne Wände zusätzliche Schichten (Gipskartonplatten, Dämmung, flexible Kanäle), um eine gleichwertige Schalldämmung zu erreichen. Wenn leichte Konstruktionen daher nicht akustisch detailliert ausgeführt werden, können Privatsphäre und Ruhe gefährdet sein – bedenken Sie, wie leicht Schall durch eine dünne Trennwand im Vergleich zu einer dicken Ziegelwand dringt.

Strukturell basieren dünne Wandsysteme in der Regel auf Skelettrahmen (Holz- oder Stahlpfosten) anstelle der tragenden Masse der Wand, um Lasten zu tragen. Dies kann in seismischen Gebieten von Vorteil sein (leichte Gebäude haben geringere Trägheitskräfte) und bietet Flexibilität bei der Schaffung großer Spannweiten oder modularer Fertigteilplatten. Viele Fertighauskonzepte in Europa und Nordamerika verwenden optimierte dünne Wände: So kann beispielsweise eine Fertigteilplatte nur 20 cm dick sein, aber dennoch eine strukturierte Dämmung, Dampfsperrschichten und vorinstallierte Versorgungsleitungen enthalten. Solche Platten lassen sich schnell transportieren und montieren, was einen wirtschaftlichen Vorteil der schlanken Konstruktion darstellt – Materialeffizienz und Geschwindigkeit. Außerdem benötigen sie tendenziell weniger Rohstoffe (insbesondere bei Holzrahmen), was bei Verwendung einer kohlenstoffarmen Dämmung zu einer geringeren Kohlenstoffbilanz führen kann. Wenn die Dämm- oder Verkleidungsmaterialien jedoch auf Erdöl basieren (Schäume, Kunststoffe) oder einen hohen Stahlanteil aufweisen, kann der CO2-Ausstoß steigen. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen einer typischen gedämmten Ständerwand (mit Glasfaser- oder Holzfaserdämmung) und einer ICF-Wand (Insulated Concrete Form): Erstere besteht vollständig aus leichten Materialien, während letztere einen schweren Betonkern zwischen Schaumstoffschichten aufweist. ICFs weisen eine hervorragende thermische Leistung und Haltbarkeit auf, aber ihr Zementgehalt erhöht die Menge an gebundenem CO₂ erheblich. Wir werden später noch einmal auf die Auswirkungen des Kohlenstoffs zurückkommen – aber es sei darauf hingewiesen, dass „leichte” Wände in der Regel mit der Verwendung von biobasierten Materialien (Holz, Bambus, Stroh) kombiniert werden können, die wesentlich umweltfreundlicher sind als Zement und Ziegel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dünnwandige Systeme in Klimazonen an beiden Enden des Spektrums erfolgreich sind, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. In heißen und feuchten Regionen verhindern sie eine übermäßige Erwärmung, indem sie Wärme abgeben und Luftzirkulation zulassen, ohne dabei Kühle zu speichern. In kalten Regionen hingegen wird der Isolierung Vorrang eingeräumt, um die Wärme zu speichern (was einen kontinuierlichen Energieeintrag erfordert), auch wenn dies auf Kosten der Wärmespeicherung geht. Beide Systeme haben mit Problemen zu kämpfen – erstere mit Überhitzung und Lärm, letztere mit Kondensation und der Abhängigkeit von mechanischen Systemen. Architekten müssen ergänzende Strategien (wie Beschattung und Belüftung für tropische Regionen oder Luftdichtheit und belüftete Wärmerückgewinnung für kalte Regionen) einsetzen, um leichte Systeme erfolgreich zu machen. Die nächste Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, um das Beste aus schweren und leichten Systemen zu kombinieren – was zu hybriden Wandkonzepten führt.

Hybrid-Wandsysteme – Kombination aus Masse und Leichtigkeit für optimale Leistung

Wenn massive Wände thermische Stabilität und dünne Wände eine schnelle Isolierung bieten, warum sollten wir dann nicht beides kombinieren? Diese Frage ist ausschlaggebend für viele moderne Innovationen im Wandbau. Hybrid-Wandsysteme versuchen, mit einem mehrschichtigen Ansatz „das Beste aus beiden Welten” zu vereinen: In der Regel werden hochleistungsfähige Dämmstoffe (zur Steuerung des Wärmeflusses) mit einem thermischen Massivkern (zur Speicherung und Verzögerung von Wärme) kombiniert und in der Regel durch eine leichte Schutzbeschichtung ergänzt. Darüber hinaus enthalten fortschrittliche Hybride Phasenwechselmaterialien (PCMs) oder belüftete Luftkammern als dynamische Elemente und passen das Verhalten der Wand effektiv an die Rhythmen des Klimas an. Das Ziel ist eine Wand, die bei Bedarf Wärme aufnehmen oder abgeben kann, jedoch ohne Energieverlust. Dies steht im Mittelpunkt des passiven Solardesigns und vieler heutiger Netto-Nullenergiegebäude.

Ein klassisches Beispiel für ein Hybridsystem ist die in den 1960er Jahren entwickelte Trombe-Wand: Sie besteht aus einer dunklen, schweren Wand oder Betonwand, hinter der sich eine Glasplatte mit Luftspalt befindet. Das Sonnenlicht dringt durch das Glas, erwärmt die Wand und die Wärme wird entweder über Lüftungsöffnungen in den Raum geleitet oder nach einer gewissen Verzögerung übertragen, während das Glas und der Luftraum den direkten Wärmeverlust nach außen reduzieren. Dies ist eine frühe Form der Kombination von thermischer Masse (Wand) mit Isolierung/Verzögerung (Luftspalt + Glas isoliert). In modernen Ausführungen werden bessere Gläser (Doppel- oder Dreifachverglasung) und manchmal eine selektive Oberfläche in der Massivwand verwendet, um die Wärme zu speichern. Eine in einem sonnigen und kalten Klima richtig konzipierte Trombe-Wand kann einen erheblichen Teil des Heizbedarfs eines Hauses ohne Brennstoff decken. Allerdings kann sie im Sommer auch zu einer Überhitzung führen, wenn sie nicht beschattet wird – daher erfordern Hybride weiterhin eine aktive Steuerung (Jalousien oder Lüftungsöffnungen).

In der modernen Bauweise ist die häufigere Hybridvariante einfacher: innen thermische Masse, außen Dämmung. Beispielsweise verfügen viele hoch effiziente Häuser über Innenwände aus Beton oder Ziegeln (oder einen Betonboden) innerhalb der Dämmhülle. Die Außenwände können aus dick isolierten Holz- oder Stahlrahmen bestehen, aber innerhalb des klimatisierten Bereichs kann es sich um eine Ziegelwand, einen Wasserspeicher oder sogar nur um einen dicken Putz handeln, die alle die Wärmekapazität erhöhen. Auf diese Weise verhindert die innere Masse, wenn die Sonne oder interne Wärmequellen (Menschen, Geräte) das Haus erwärmen, plötzliche Temperaturanstiege, indem sie überschüssige Wärme absorbiert. Nachts, wenn die Heizungen ausgeschaltet sind, verhindert diese Masse einen starken Temperaturabfall, indem sie die Wärme sanft wieder abgibt. Am wichtigsten ist, dass sich die Masse innerhalb der Isolierung befindet, sodass sie die Wärme nicht schnell nach außen abgibt. Diese Anordnung – „Masse innerhalb der Isolierung“ – wird von Energieexperten empfohlen, da sie den Nutzen der thermischen Masse maximiert. Im Gegensatz dazu ist die Masse eines alten, ungedämmten Steinhauses der kalten Außenfassade ausgesetzt und kann die Wärme nicht gut speichern. Wenn die Isolierung um einen schweren Kern herum angebracht wird (wie bei isolierten Betonformwänden (ICF) oder außen isolierten Mauerwerken), erhält man eine Wand, die die Temperatur im Inneren nur sehr langsam verändert. Eine Studie, in der ICF-Wände (innen und außen gedämmter Betonkern) mit herkömmlichem „Tilt-Up”-Beton (Masse außen, Dämmung innen) verglichen wurden, hat gezeigt, dass ICF die Innenflächen stabiler hält und insbesondere in Klimazonen mit großen Temperaturschwankungen den höchsten Wärmefluss reduziert. In einer EnergyPlus-Simulation hat die ICF-Wand im Vergleich zu einer vollständig isolierten Wand den höchsten Wärmebedarf um 7 Stunden verschoben und damit die Lastkurve effektiv geglättet. Diese Leistungsvorteile bedeuten einen geringeren HVAC-Verbrauch und in der Regel einen höheren Komfort.

Ein weiterer vielversprechender Hybridansatz nutzt Phasenwechselmaterialien (PCM), die in leichte Konstruktionen eingebettet sind, um thermische Masse nachzuahmen. PCM sind Stoffe (wie spezielle Wachse oder Salze), die bei Raumtemperatur schmelzen und gefrieren und dabei latente Wärme aufnehmen oder abgeben. Eine dünne PCM-Schicht kann genauso viel Wärme speichern wie eine dicke Betonwand, hat aber ein vernachlässigbares Gewicht. Forscher haben PCM-Platten oder -Kapseln in Gipskartonplatten, Deckenverkleidungen oder zwischen Stützbalken integriert, um als „unsichtbare thermische Masse” zu fungieren. In einer Fallstudie im Iran wurde beispielsweise eine BioPCM-Platte an die Wände eines Testhauses in einem heißen und trockenen Klima angebracht, wodurch sich die Temperaturstabilität im Innenraum verbesserte und der Kühlbedarf sank. Die PCM-Schicht absorbiert Wärme, schmilzt tagsüber (wodurch ein zu schneller Anstieg der Raumtemperatur verhindert wird) und verfestigt sich nachts (wodurch bei sinkenden Temperaturen Wärme freigesetzt wird), wodurch die effektive thermische Trägheit der normalerweise leichten Wand erhöht wird. Experimentelle Ergebnisse haben gezeigt, dass in einigen mit PCM verstärkten Gebäuden die Kühlungslast um 20-30 % gesunken ist. In einem Bericht aus Saudi-Arabien wurde festgestellt, dass bei Verwendung von PCM in den Wänden im Vergleich zu denselben Häusern ohne PCM eine Senkung des Kühlungsenergieverbrauchs um 20 % erzielt wurde. Dieser Vorteil ist am deutlichsten in Klimazonen mit einem klaren Tageszyklus (sodass sich das PCM durch Abkühlen/Schmelzen vollständig aufladen kann) und wenn die Nachttemperaturen hoch bleiben (das PCM wird nie fest, um Wärme abzugeben). Auch die Platzierung des PCM ist wichtig: Untersuchungen haben gezeigt, dass die Platzierung der PCM-Schicht zur Innenseite hin in warmen Klimazonen (durch Absorption der Innenraumwärme) für mehr Komfort sorgt, während sie in kalten Klimazonen etwas weiter nach innen versetzt besser funktioniert, da sie so sowohl die Innenwärme als auch einen Teil der Sonneneinstrahlung durch die Fenster speichern kann. Die Integration von PCM ist noch eine sich entwickelnde Technologie – Kosten und Brandschutz sind zu berücksichtigende Aspekte –, aber sie ist ein vielversprechender Weg, um thermische Masse ohne Masse hinzuzufügen. Heute sind sogar PCM-imprägnierte Wandpaneele erhältlich, die wie normale Gipskartonplatten aussehen, aber beim Schmelzen mehrere hundert kJ pro Quadratmeter speichern können. In Kombination mit einer Standarddämmung verwandelt dies eine dünn gedämmte Wand effektiv in eine hybride Wärmespeicherbatterie.

Über PCMs hinaus gibt es noch andere Hybridstrategien, darunter grüne Wände/Fassaden und belüftete Hohlräume zur Kühlung. Eine begrünte Fassade fügt vor einer Wand einen schattigen, durch Verdunstung gekühlten Puffer hinzu – sie ist selbst keine thermische Masse, mildert jedoch die Wärme, die auf die Wand trifft, und wirkt wie eine dynamische Isolierung, die an heißen Tagen (wenn die Pflanzen transpirieren) wirksamer ist und nachts die Kühlung nicht behindert. In einigen Gebäuden werden aktive wassergefüllte Wände oder Kapillarsysteme verwendet, bei denen ein dünner Wasserfilm durch die Wände fließt, um Wärme abzuleiten – im Wesentlichen wird einer leichten Wand die Wärmeaufnahmefähigkeit von Wasser verliehen (das übrigens eine höhere Wärmekapazität pro Volumen hat als Beton). Diese Systeme fallen in den Bereich der mechanischen Klimatechnik, unterstreichen jedoch einen Trend: die Kombination von passiven und aktiven Elementen, um die gewünschte thermische Leistung zu erzielen. Ein Forschungsprototyp kombinierte eine passive PCM-Wandplatte mit einem aktiven solarbetriebenen Wasserzirkulationssystem – das tagsüber mit Sonnenenergie erwärmte Wasser lud das PCM in der Wand auf, und nachts gab das PCM die Wärme an den Innenraum ab, wodurch die Heizenergie in Wintertests um 44 % reduziert wurde. Eine solche Komplexität ist in der Wohnraumgestaltung vielleicht noch nicht weit verbreitet, zeigt jedoch das Potenzial von Hybridsystemen.

Eine immer häufiger anzutreffende, einfachere Hybridwand in der nachhaltigen Architektur ist die Doppelschalwand oder Servicekernwand: eine schützende Außenwand (kann aus vorgefertigten Platten oder Verkleidungen bestehen) und eine Innenwand/Servicekernwand, zwischen denen sich in der Regel ein mit Dämmstoff oder sogar Luft gefüllter Hohlraum befindet. Die innere Schicht kann schwer sein – beispielsweise aus kreuzweise laminierten Holzplatten (CLT) oder Beton –, um Festigkeit und eine gewisse Masse zu gewährleisten, während die äußere Schicht aus einer leichten Außenverkleidung besteht, die vor Regen schützt. Die Trennung verhindert Wärmebrücken und schafft Platz für eine großzügige Dämmung. Viele Netto-Null-Häuser verwenden diesen Ansatz und bauen im Wesentlichen eine hochisolierte Hülle mit inneren Masseelementen. Einige Entwürfe verfügen beispielsweise über einen zentralen Betonkamin oder einen gemauerten Ofen (thermische Masse) und superisolierte leichte Außenwände – ein Hybrid auf Gebäudeebene statt auf Wandquerschnittsebene.

Die Leistung von Hybridwänden wird in der Regel mit dynamischen Modellierungsprogrammen wie EnergyPlus oder WUFI bewertet, da stationäre R-Werte allein die Vorteile der Zeitverschiebung nicht erfassen können. Diese Modelle zeigen in der Regel, dass die Hinzufügung von innerer Masse die Spitzenkühllasten reduziert und den Heizbedarf verzögert, was eine kleinere Dimensionierung oder einen Einsatz außerhalb der Spitzenzeiten von mechanischen Systemen ermöglichen kann. In warmen Klimazonen tragen Hybridwände dazu bei, die Schwankungen der Innentemperatur länger im Komfortbereich zu halten, wodurch sich die Zeit bis zum Einsetzen des Klimatisierungsbedarfs verlängert. In kalten Klimazonen können sie die Temperatur während einer Heizungsunterbrechung länger aufrechterhalten (was nützlich ist, wenn intermittierende erneuerbare Energien für Lastverschiebung oder Heizung genutzt werden). Ein potenzieller Nachteil sind jedoch die Kosten und die Komplexität: Eine Verbundwand mit mehreren Schichten (Konstruktion, Masse, Dämmung, Verkleidung) kann dicker und teurer in der Herstellung sein als ein herkömmliches Einwand-Wandsystem. Außerdem gibt es Schwierigkeiten beim Feuchtigkeitsmanagement – das Design muss so gestaltet sein, dass Kondensation verhindert wird oder die Schichten trocknen können, ohne beschädigt zu werden (insbesondere wenn die Mischung PCM oder organische Materialien enthält).

Hybrid-Wandsysteme basieren auf einer Designphilosophie, die sich aus Schichtung und Integration zusammensetzt. Sie gehen davon aus, dass ein einzelnes Material nicht alle Anforderungen (Konstruktion, Dämmung, Wärmespeicherung, Feuchtigkeitsregulierung, Oberflächenbehandlung) erfüllen kann, weshalb die Wandmontage zu einem orchestrierten Gesamtpaket wird. Der Nutzen davon ist potenziell enorm: Eine gut konzipierte Hybridwand kann ein Gebäude mit minimalem mechanischem Aufwand komfortabel halten, sich an saisonale Veränderungen anpassen (einige PCM-Wände lassen sich sogar auf unterschiedliche Phasenwechsel-Temperaturen für Sommer und Winter „einstellen“) und den Energieverbrauch erheblich senken. Mit dem Trend zu Netto-Null- und Passivhäusern werden diese Verbundlösungen immer beliebter. Interessanterweise ist das Konzept jedoch nicht völlig neu – man könnte argumentieren, dass die Ziegelhohlwand aus dem 19. Jahrhundert eine frühe Form eines Hybrids war (schwere Innenwand + Luftspalt + Außenwand). Was sich geändert hat, sind die Materialien (z. B. fortschrittliche Dämmstoffe und PCMs) und die Analysewerkzeuge, die uns zur Optimierung zur Verfügung stehen. Im nächsten Abschnitt werden wir einen Schritt zurückgehen und sehen, wie Kultur und Klima historisch die Wandstärke bestimmt haben, und wir werden Lehren präsentieren, die auch bei Innovationen Resonanz finden werden.

Im Kontext von Kultur und Klima – Wie hat Tradition die Wandstärke beeinflusst?

Lange bevor es den Fachjargon der Bauwissenschaft gab, entwickelten Menschen auf der ganzen Welt Wandkonstruktionen, die sich perfekt in ihre Umgebung einfügten, und integrierten dabei ihre kulturellen Werte in ihre Mauern. Die Dicke (oder Dünne) traditioneller Mauern war in der Regel eine direkte Reaktion auf das Klima, die verfügbaren Materialien und die Lebensweise der Bewohner. In einigen Kulturen waren Mauern monumental und dauerhaft, in anderen temporär und flexibel. Durch den Vergleich dieser Mauern erhalten wir einen Einblick in die Bauphilosophie in verschiedenen Kontexten: Dauerhaftigkeit versus Anpassungsfähigkeit, Isolierung versus Belüftung, Festung versus Filter.

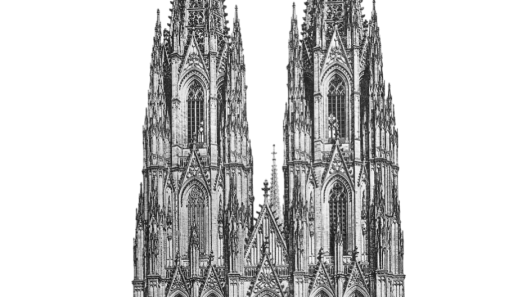

Denken Sie an das antike Mittelmeer und den Nahen Osten. Hier, in Regionen wie den Wüsten des Nahen Ostens, Nordafrika oder dem Mittelmeerraum, waren massive Lehmziegelmauern die Norm. Warum? Diese Regionen waren tagsüber starker Sonneneinstrahlung und Hitze ausgesetzt, nachts war es kühl und es gab in der Regel nur wenig Holz für Brennstoff oder zum Bauen – aber reichlich Erde, Steine und Lehm. Das Ergebnis: Lehm- und Steinmauern mit einer Dicke von manchmal über einem Meter. Die Wände der traditionellen Lehmhäuser in der iranischen Stadt Yazd sind beispielsweise 40 bis 100 cm dick (drei Lehmziegel tief). In einigen iranischen Wüsten wurden in festungsähnlichen Bauwerken Wände mit einer Dicke von bis zu 2 m verwendet. Diese schweren Wände dienten mehreren Zwecken: Strukturell hielten sie die Gebäude über lange Zeiträume hinweg aufrecht; thermisch milderten sie durch ihre hohe Masse das raue Klima (wie bereits erwähnt, verzögerten sie den Wärmefluss und milderten die täglichen Schwankungen); und aus Verteidigungssicht boten die dicken Mauern Schutz vor Sandstürmen und sogar vor Angreifern in der Geschichte der häufig überfallenen Städte. Die Identität einer Wüstenkasbah oder eines Medina-Hauses hängt von ihren schweren, geschlossenen Mauern ab, die einen kühlen Zufluchtsort und Privatsphäre bieten. „Dicke Mauern mit minimalen Öffnungen” werden in der Architektur der Sahara als notwendig für Komfort und Überleben definiert. Diese Mauern bestehen in der Regel aus lokalem Lehm oder Stein und verbinden die Architektur buchstäblich mit dem Boden. Kulturell stehen sie für Beständigkeit und Sicherheit. Das Haus ist eine Festung gegen eine unwirtliche Umgebung – ein Gefühl, das man in den Berberhäusern im Atlasgebirge spürt, wo „dicke Lehmwände dazu beitragen, die Innentemperatur zu regulieren, indem sie die Innenräume in den sengenden Sommern kühl und in den kalten Wintern warm halten”. Im Wesentlichen bedeutet für diese Kulturen das Gewicht der Mauern Komfort und Sicherheit. Es ist bemerkenswert, dass sich das soziale Leben in solchen Gebäuden in der Regel auf Innenhöfe oder Terrassen konzentriert – die schweren Mauern schaffen einen nach innen gerichteten Rückzugsort (z. B. eine kühle Oase im Innenhof), der soziale Werte wie Privatsphäre und Familie widerspiegelt.

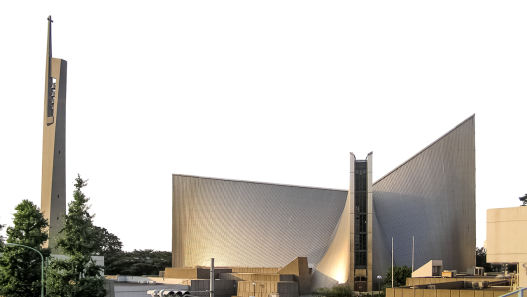

Im Gegensatz dazu sehen Sie sich Japan und andere Regionen Ostasiens (sowie viele tropische Gesellschaften) an. Die traditionelle japanische Architektur ist bekannt für ihre Leichtigkeit: hauchdünne Shōji-Vorhänge, Holzrahmen, modulare Paneele und bewusst provisorische Materialien. Ein japanisches Haus aus der Edo-Zeit konnte demontiert werden, seine Wände konnten saisonal umgebaut werden (im Sommer mit offeneren Gitterwerken, im Winter mit festeren Füllungen) und aufgrund der Abnutzung der Materialien wurde es in der Regel alle paar Jahrzehnte neu gebaut. Der japanische Ansatz legt den Schwerpunkt auf Belüftung, Flexibilität und Verbindung zur Natur. Wie in einer vergleichenden Analyse festgestellt wurde: „Während in der westlichen Architektur Räume durch dicke, schwere Wände begrenzt werden, werden in der japanischen Architektur Räume … durch Shōji, bewegliche, dünne und halbtransparente Trennwände geschaffen“. Mit anderen Worten: In Japan wurden Wände nicht als schwere Trennelemente, sondern als dynamische Filter zwischen Innen und Außen betrachtet. Das Klima (in weiten Teilen Japans feucht-subtropisch) begünstigte atmungsaktive Konstruktionen. Dicke Wände konnten im Sommer Schimmel und Hitze einschließen und bei Erdbeben zu Verletzungen führen. Stattdessen ermöglichten leichte Holzwände auf einem erhöhten Holzrahmen die Luftzirkulation unter und in dem Haus. Außerdem entsprachen sie einer kulturellen Vorstellung: Ma, dem Konzept des Raums als etwas Vorübergehendem und Fließendem. Papierwände ließen sanftes Licht und Schatten herein und sorgten dafür, dass die Räume größer und miteinander verbunden wirkten. Außerdem ermöglichten sie einen anpassungsfähigen Lebensstil – die Räume konnten mit Schiebetüren neu unterteilt werden, was mit festen, dicken Wänden unmöglich gewesen wäre. Der Nachteil war natürlich die vernachlässigbare Wärmedämmung. Japanische Häuser waren historisch gesehen im Winter kalt; die Bewohner wärmten sich eher selbst (mit Kotatsu-Tischen, Bettzeug) als den Raum und passten sich dem saisonalen Leben an (im luftigen Sommer nutzten sie die Veranden, im Winter schlossen sie sie mit mehr Matten ab). Die Philosophie dahinter basiert auf der Vergänglichkeit – Gebäude werden nicht unbedingt so gebaut, dass sie Jahrhunderte überdauern (abgesehen von Tempeln und Burgen), sondern so, dass sie sich an die Jahreszeiten anpassen und bei Bedarf wieder aufgebaut werden können. Rituale und Traditionen unterstützen dies; so wird beispielsweise der Große Schrein von Ise alle 20 Jahre neu gebaut, um die Erneuerung widerzuspiegeln. Auch wenn dies übertrieben sein mag, unterstreicht es doch, wie eine Kultur die Erneuerbarkeit statt der Langlebigkeit von Materialien bevorzugen kann.

Zwischen diesen beiden Extremen gibt es viele Variationen. Europa bietet einen interessanten Mittelweg: In gemäßigten Regionen und im kalten Norden waren schwere Stein- oder Ziegelwände weit verbreitet (z. B. 60 cm dicke massive Ziegelwände in viktorianischen Londoner Häusern oder meter dicke Steinwände in Schweizer Berghäusern). Diese Mauern sorgten für Stabilität und eine gewisse thermische Masse, aber die Europäer entwickelten nach dem Anstieg der Brennstoffkosten auch Techniken wie Hohlwände und Isolierung. Der kulturelle Aspekt der dicken Mauern in Europa hatte meist mit sozialem Status und Schutz zu tun – Burgmauern und Villenmauern waren Symbole der Macht und dienten dazu, Feinde oder Lärm physisch fernzuhalten. In der Wohnarchitektur führte die industrielle Revolution jedoch zu immer dünneren, standardisierten Wänden (Ständerwände usw.), was die Verlagerung der Prioritäten von reiner Langlebigkeit hin zu Kosten und Geschwindigkeit widerspiegelte.

In der lokalen Architektur Afrikas, des Nahen Ostens und Zentralasiens hatten dicke Lehmwände auch eine spirituelle/kulturelle Dimension. Beispielsweise stehen die dicken Mauern und kleinen Fenster in Häusern im Nahen Osten im Zusammenhang mit den Konzepten von Privatsphäre und einem kühlen, schattigen Innenraum als heiliger Ort der Familie – die Mauer vermittelt Licht und soziale Interaktion. In vielen Kulturen Afrikas und des Pazifiks, in denen dicke Mauern nicht gebaut werden können oder nicht benötigt werden, sehen wir die Mauer nicht als Barriere, sondern als Trennwand. Einige lokale Häuser in Subsahara-Afrika haben in bestimmten Jahreszeiten grundsätzlich keine Wände (offene Pfostenkonstruktionen mit Schilfdächern) – die Wand ist eine optionale Ergänzung, um Regen oder kalte Winde abzuhalten. Dies deutet auf eine Weltanschauung hin, die darauf abzielt, Teil der Umgebung zu sein, anstatt sich von ihr abzuschotten.

Es ist auch aufschlussreich, die Verfügbarkeit von Ressourcen zu berücksichtigen: Kulturen mit leichtem Zugang zu Stein oder Lehm (wie im Nahen Osten, im Mittelmeerraum und in den Anden) neigten dazu, massive Mauern zu errichten. Kulturen in dichten Wäldern (Südostasien, Pazifische Inseln) verfügten über Holz und bauten leichtere Mauern. In trockenen Graslandschaften (Teile Afrikas, Zentralasien) gab es weder Holz noch große Baumstämme – es entstanden leichte Zelte (Jurten usw.) oder, wenn möglich, Erdhütten. Die mongolische Jurte beispielsweise ist mit Filz isoliert, aber im Grunde genommen handelt es sich um ein leichtes, tragbares Wandsystem, das den nomadischen Lebensstil widerspiegelt. Vergleichen Sie dies mit einer an einem Ort befestigten mittelalterlichen Steinhütte in Europa – sie spiegelt die Mobilität oder den Stubenhockertum einer architektonischen Gesellschaft wider.

Philosophische Schlussfolgerungen: Die Beständigkeit schwerer Mauern steht in der Regel in Zusammenhang mit Zivilisationen, die monumentale Architektur schätzen (die Römer, Perser und Ägypter haben alle riesige Mauern errichtet, die heute als Ruinen übrig geblieben sind), und mit dem Konzept des Erbes in Gebäuden. Wer in einem Haus mit dicken Mauern lebt, verspürt ein Gefühl von Solidität und Beständigkeit. Viele dieser Kulturen haben gleichzeitig reichhaltige Verzierungen (Steinmetzarbeiten, dicke Lehmnischen usw.) an diesen Mauern entwickelt, um ihre Identität durch die dauerhafte Struktur des Gebäudes zum Ausdruck zu bringen. Auf der anderen Seite haben Kulturen mit leichteren Bauweisen in der Regel eher die Qualität des Raumes als das Material betont – zum Beispiel japanische Teehäuser, in denen die feinen Eigenschaften des durch das Papier fallenden Lichts und die Anordnung der Räume wichtiger sind als das Material der Wände. Juhani Pallasmaa hat geschrieben, wie japanische Räume mit Licht und Schatten „atmen”, während westliche Räume eher umschließen und einrahmen. Keines ist unbedingt besser – es handelt sich um unterschiedliche emotionale Erfahrungen. Das japanische Haus ist befreiend und im Einklang mit der Natur, wirkt aber vielleicht weniger privat und solide; das iranische Haus mit Innenhof ist schützend und erdend, wirkt aber vielleicht introvertierter und statischer.

Interessanterweise werden einige dieser historischen Lösungen angesichts des Klimawandels und der Globalisierung erneut untersucht. Architekten stellen sich die Frage: Können uns Berber-Lehmwände oder römische Dickmauerbauweise etwas über passive Kühlung lehren, was hochtechnologische Systeme vergessen haben? Die Antwort lautet in der Regel „Ja“. So haben beispielsweise von Hassan Fathy inspirierte Architekten in Sinai und New Mexico neue Lehmhäuser für modernes Wohnen gebaut und festgestellt, dass 50 cm dicke Mauern immer noch Wunder wirken (mit etwas zusätzlicher Feuchtigkeitsbeständigkeit). Im Gegensatz dazu findet sich die Idee der flexiblen Trennwände und beweglichen Fassaden aus der japanischen Tradition in den heutigen dynamischen, an das Klima angepassten Fassaden wieder (auch wenn diese aus modernen Materialien bestehen). Die historischen Entscheidungen hinsichtlich der Wandstärke waren also nicht willkürlich, sondern frühe Lösungen für lokale Klimaprobleme und spiegelten wider, wie die Menschen mit der Natur oder gegen sie leben wollten.

Um diese Reise zusammenzufassen: Dicke Mauern symbolisierten historisch gesehen Stabilität, Kühle und oft auch soziale Konservativität – von römischen Bädern, deren „dicke Beton- und Ziegelmauern gegen die Hitze von außen isolierten”, bis hin zu Häusern im Nahen Osten, die den Bewohnern eine Atempause verschafften, Orte, an denen sich das Leben in der beständigen Behaglichkeit hinter Erdwällen entfaltete. Dünne Mauern symbolisierten Anpassungsfähigkeit, Offenheit und Vergänglichkeit – von den halbtransparenten Papierräumen Japans, die mit dem Garten verschmelzen können, bis hin zu luftigen Bambushütten in tropischen Regionen, die bei jedem Windhauch zittern. Jede von ihnen war eine gültige Antwort auf ein bestimmtes Klima-Kultur-Gleichgewicht. Angesichts der Erwärmung der Erde stehen Architekten nun vor der Herausforderung, diese Lektionen zu synthetisieren – Dicke oder Dünne nicht aus Gewohnheit, sondern nach sorgfältiger Analyse zu wählen. Im letzten Abschnitt befassen wir uns damit, wie jemand, der sowohl mit modernen Daten als auch mit altem Wissen ausgestattet ist, heute zwischen Masse und Licht entscheiden kann.

Bauen für eine sich erwärmende Welt – Die Wahl zwischen Masse und Licht

Angesichts steigender globaler Temperaturen und immer häufiger auftretender extremer Wetterbedingungen waren die Risiken bei der Auswahl des richtigen Wandsystems noch nie so hoch wie heute. Architekten müssen sich in einer komplexen Matrix von Faktoren zurechtfinden: dem lokalen Klima (heute und im Jahr 2050), den Nutzungs- und Belegungsmustern des Gebäudes, den Energiequellen (ist die Energieversorgung zuverlässig? Ist sie erneuerbar?) und sogar dem CO2-Fußabdruck der Materialien. Die Frage „Masse oder Leichtigkeit?“ wird Teil eines umfassenderen Entscheidungsbaums für die Gestaltung. Die Zukunft deutet eher auf klimaspezifische, hybride Entscheidungen hin, die sowohl von quantitativen Analysen als auch von qualitativen Bewertungen in Bezug auf Komfort und Kultur geleitet werden, als auf eine einzige Antwort, die für alle passt. Hier ist, wie Architekten mit diesem Dilemma umgehen können:

1. Die Klimaanalyse steht an erster Stelle: Der Ausgangspunkt ist, Ihr Klima zu kennen – nicht nur die allgemeine Kategorie, sondern auch die Nuancen. Das bedeutet, nicht nur die Durchschnittstemperaturen zu betrachten, sondern auch die täglichen Temperaturschwankungen, die Luftfeuchtigkeit, die saisonalen Veränderungen und die aufgrund der globalen Erwärmung zu erwartenden Veränderungen. Klimazonenkarten (wie Köppen oder lokale Bauzonen) und psychrometrische Diagramme helfen dabei, die wichtigsten Designaspekte zu bestimmen – beispielsweise, ob der Standort eher kühlungs-, heizungs- oder gemischtlastig ist. Sowohl aus der lokalen Tradition als auch aus der modernen Forschung ergibt sich eine Grundregel: Je größer die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind, desto hilfreicher kann thermische Masse sein; je geringer die Schwankungen oder je feuchter es ist, desto wichtiger sind Belüftung und Isolierung. In vielen Regionen der sich erwärmenden Welt sind die Nächte wärmer (sie erwärmen sich schneller als die Tage), was die Wirksamkeit der thermischen Masse verringert, da die Kühlphase verkürzt wird. Beispielsweise kann eine Stadt, die früher eine Schwankung von 15 °C aufwies, aufgrund der hohen Nachttemperaturen in 20 Jahren nur noch eine Schwankung von 8 °C aufweisen – was zeigt, dass ein Design, das heute eine schwere Masse bevorzugt, für das zukünftige Klima möglicherweise überdacht werden muss. Architekten nutzen zunehmend Wetterdaten aus der Zukunft, um die Gebäudeperformance in den Jahren 2030, 2050 usw. zu simulieren, damit ein für heute optimiertes Gebäude morgen nicht unangenehm wird. Die Analyse könnte beispielsweise ergeben, dass eine Stadt, die von einem gemäßigten Klima zu subtropischen Bedingungen übergeht, im Vergleich zur Vergangenheit mehr Beschattung und leichtere Konstruktionen benötigt. Umgekehrt könnten Orte, an denen es zu intensiveren Hitzewellen kommt, die Nächte aber weiterhin kühl sind, von mehr thermischer Masse profitieren, um Extreme auszugleichen. Die Klimaanalyse weist auch auf Feuchtigkeitsprobleme hin: Eine sich erwärmende Welt kann in einigen Regionen feuchter sein, was die Gefahr von Kondensation an Wänden erhöht – ein Hinweis darauf, dass dampfdurchlässige, leichtere Konstruktionen besser trocknen können als superdicke Wände oder dass neue Belüftungsstrategien erforderlich sind.

2. Komfort und Nutzungsarten: Nicht alle Gebäude werden rund um die Uhr genutzt. Die Wahl zwischen Leichtigkeit und Masse kann davon abhängen, ob ein konstanter Komfort oder eine schnelle Anpassungsfähigkeit erforderlich ist. Beispielsweise kann ein Bürogebäude, das nachts nicht genutzt wird, auf eine leichte Konstruktion ausgerichtet sein; Sie möchten keine große Konstruktion, die tagsüber die gesamte Kühlung aus der Klimaanlage aufnimmt, aber nach einigen Stunden wieder abgibt. Ein leichtes, gut isoliertes Büro kann jeden Morgen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, schnell gekühlt werden und verbraucht außerhalb der Arbeitszeiten keine Energie zum Heizen/Kühlen der ungenutzten Masse. Ein Haus oder ein Krankenhaus, das hingegen rund um die Uhr genutzt wird, kann von einer großen Masse profitieren, um die Temperatur den ganzen Tag über konstant zu halten. Auch das Nutzerverhalten ist wichtig: Wenn die Bewohner eines Gebäudes nachts natürliche Belüftung (in Wohnhäusern üblich) einem geschlossenen, klimatisierten Raum vorziehen, hat dies Auswirkungen auf die Wahl der Wände. Thermische Masse eignet sich hervorragend für frei arbeitende Gebäude (ohne HLK), die den natürlichen Temperaturzyklus aufrechterhalten; geringes Gewicht wird in der Regel für vollständig mechanisch gesteuerte Gebäude gewählt, bei denen die HLK-Anlage die Schwerarbeit übernimmt und die Wände lediglich isoliert werden müssen. In einer sich erwärmenden Welt mit häufigeren Stromausfällen und Hitzewellen ist es von entscheidender Bedeutung, auf passive Überlebensfähigkeit zu achten – kann das Gebäude im Wesentlichen über einen bestimmten Zeitraum ohne Strom bewohnbare Bedingungen aufrechterhalten? Eine schwere Masse kann ein Gebäude bei Hitze (durch Verlangsamung des Temperaturanstiegs) und Kälte (durch Speicherung der Wärme) länger bewohnbar halten, jedoch nur, wenn das Klima eine ausreichende Abkühlung oder Aufladung zulässt. Dieser Aspekt kann Entscheidungen für kritische Gebäude wie Notunterkünfte oder Wohnraum für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen beeinflussen: Beispielsweise kann ein gut isoliertes, aber leichtes Hochhaus während einer Hitzewelle bei einem mehrtägigen Stromausfall so heiß werden, dass es unbewohnbar wird (wie einige tragische Ereignisse in jüngster Zeit gezeigt haben), während ein Gebäude mit hoher Masse länger innen kühl bleiben und Zeit für Hilfe gewinnen kann. Solche Szenarien werden zunehmend Teil der Designkriterien.

3. CO2-Fußabdruck und Materialien: Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf den Energieverbrauch, sondern auch auf die graue Energie/den CO2-Fußabdruck. Hier gibt es einen wichtigen Kompromiss: Während Beton und Ziegel einen hohen CO₂-Fußabdruck haben (die Zementindustrie allein ist für ~8 % der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich), können Holz- oder strohbasierte Systeme einen geringen oder sogar negativen CO₂-Fußabdruck haben (da sie den von Pflanzen aufgenommenen Kohlenstoff speichern). Die Wahl zwischen einer massiven Betonwand und einer leichten Holzwand ist also gleichzeitig eine Wahl zwischen der Freisetzung einer Tonne CO₂ in die Atmosphäre und der potenziellen Speicherung von CO₂. Ein einfacher Vergleich: Eine herkömmliche 4×8 ft große Wandplatte mit Schaumstoffisolierung und Holzrahmen verursacht bei der Herstellung etwa 39 kg CO₂, während eine gleichwertige Strohballenplatte ~78 kg CO₂ speichern kann (netto negative Emissionen). Dies bedeutet eine erhebliche Veränderung von mehr als 100 kg pro Platte in Bezug auf den Kohlenstoffgehalt. Aus Sicht der Eindämmung des Klimawandels ist daher die Verwendung von massivem Beton oder Feuerziegeln problematisch, sofern dies nicht durch Kohlenstoffabscheidung oder -ausgleich kompensiert wird. Die Verwendung von Holz, Stroh oder Lehm ist in der Regel wesentlich unbedenklicher. Das bedeutet, dass Architekten sorgfältig abwägen müssen, ob die Vorteile der thermischen Masse (die in der Regel Beton/Ziegel erfordert) auf kohlenstoffärmere Weise erzielt werden können. Zu den Optionen gehören stabilisierte Erde mit geringer grauer Energie (Lehmziegel, verdichtete Erdblöcke) oder neuere kohlenstoffarme Betone und recycelte Mauerwerke. Wenn hingegen eine leichte Dämmung bevorzugt wird, sollte man sich vor petroleumbasierten Dämmstoffen wie XPS oder Sprühschaum hüten, da diese bei ihrer Herstellung große Mengen an Kohlenstoff und sogar starke Treibhausgase enthalten. Auch wenn die Wände etwas dicker sein müssen, um denselben R-Wert zu erreichen, sind nachhaltigere Dämmstoffe (Zellulose, Mineralwolle, Hanf, Stroh) vorzuziehen. Die dünnsten Wände (gemessen am R-Wert pro cm) verwenden in der Regel hochkonzentrierte Energietechnologien (wie vakuumisolierte Paneele oder Aerogele), sodass ein Gleichgewicht zwischen superdünnen Wänden und einem niedrigen CO2-Ausstoß besteht. Dennoch gibt es spannende Entwicklungen: Aerogele und Vakuumpaneele können bereits bei wenigen Zentimetern eine R-40-Wärmedämmung erreichen – ideal, um alte Gebäude mit dünnen Wänden zu verstärken, ohne deren Volumen zu vergrößern. Auch wenn ihre Kosten und ihre Komplexität derzeit noch hoch sind, könnten sie in Zukunft ultra-isolierte, aber dünne Profile ermöglichen, was insbesondere bei städtischen Sanierungen mit begrenztem Platzangebot eine bahnbrechende Neuerung darstellen könnte.

4. Regulierungsrahmen und Zertifikate: Passivhaus, LEED, WELL und ähnliche Programme sowie lokale Energievorschriften beeinflussen die Auswahl durch die Festlegung von Leistungszielen. Das Passivhaus schreibt beispielsweise keine bestimmte Wandkonstruktion vor, zwingt jedoch aufgrund strenger Energieverbrauchsgrenzwerte zu einer wirksamen Isolierung und Luftdichtheit – daher tendieren viele Passivhäuser zu dickeren, hochisolierten Wänden (in der Regel 30–40 cm Isolierung). Passivhäuser fördern jedoch auch die Verwendung von thermischer Masse für passive solare Gewinne, sofern dies klimatisch angemessen ist. LEED kann je nach Kontext die Verwendung bestimmter Materialien oder Strategien (recycelte Inhaltsstoffe, regionale Materialien usw.) belohnen, die beide Ansätze unterstützen können. Beispielsweise kann die Verwendung von lokalem Lehm in LEED Punkte für regionale Materialien und passives Design einbringen, während die Verwendung von zertifizierten Holzrahmen andere Punkte einbringen kann. Während einige Bauvorschriften in Hurrikangebieten eine schlagfeste Konstruktion vorschreiben (was zur Verwendung von Beton/Blöcken anstelle von dünnem Holz führen kann), können seismische Vorschriften in Erdbebengebieten Holz oder Stahl (die leichter sind) anstelle von schweren Mauerwerken bevorzugen. In einer sich erwärmenden Welt unterliegen auch die Bauvorschriften selbst einer Evolution – in einigen Regionen wird darüber diskutiert, passive Überlebensmerkmale vorzuschreiben oder zumindest sicherzustellen, dass Gebäude höheren Auslegungstemperaturen standhalten können. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass in bestimmten Klimazonen eine Außenbeschattung oder eine Mindestwärmemasse vorgeschrieben wird, um eine unsichere Überhitzung zu verhindern. Thermische Komfortstandards, wie das adaptive Komfortmodell von ASHRAE, können indirekt auch Designs fördern, die Schwankungen im Innenraum mildern (die Masse trägt dazu bei). Dies ist ein Balanceakt zwischen normativen Vorschriften und leistungsbasierten Zielen. Architekten sollten diese Rahmenbedingungen als Leitfaden verwenden, sie jedoch an die Besonderheiten des jeweiligen Projekts anpassen.

5. Zukunft: Innovation und Synthese: Die endgültige Entscheidung zwischen „Masse und Licht“ könnte bald hinfällig werden; stattdessen werden wir neue Materialien und Methoden sehen, die die Grenze verwischen. Einige interessante Entwicklungen:

- 3D-gedruckte Wände, die eine optimierte Geometrie verwenden, um thermische Masse und Isolierung in einem zu vereinen. Beispielsweise bilden einige 3D-gedruckte Beton- oder Lehmwände hohle Gitterstrukturen, die Luft einschließen (Isolierung), während sie gleichzeitig feste Teile (thermische Masse) enthalten. Dies kann zu einer strukturell stabilen, klimafreundlichen, durchgehend massiven Wand führen, die kein massives Material enthält – eigentlich ein Hybrid, wie es das Design vorsieht.

- Phasenwechselnde Gipskartonplatten und isolierende Thermofarben kommen auf den Markt, was bedeutet, dass jede Wand (auch wenn sie leicht ist) durch das Auftragen spezieller Beschichtungen oder Lacke eine gewisse Wärmespeicherung erreichen kann. Stellen Sie sich eine zukünftige Renovierung vor, bei der Sie anstelle einer Trombe-Wand eine „thermische Farbe” auf die Wand auftragen, die deren Wärmekapazität erhöht. Erste Versionen mit mikroverkapselten PCMs in Farbe oder Putz sind bereits erhältlich.

- Mit Sensoren und Steuerungen ausgestattete intelligente Wände können den Wärmefluss aktiv steuern – beispielsweise durch Lüftungsöffnungen, die nachts in den Wandhohlräumen geöffnet werden, um Wärme aus der Massivwand abzuleiten, und tagsüber wieder geschlossen werden (wodurch eine massive Wand effektiv in einen kühlen Nachtstrahler verwandelt wird). Es werden Prototypen für dynamische Dämmung (bei denen sich der Dämmwert je nach den Bedingungen ändert) erforscht. Zum Beispiel eine Wand, die im Sommer hochgedämmt ist (die Wärme draußen hält), im Winter jedoch niedrig gedämmt ist (damit die Sonnenwärme eine thermische Masse aufladen kann) – möglicherweise durch die Verwendung von Materialien, die ihre Leitfähigkeit ändern, oder durch bewegliche Dämmplatten.

- Von der Natur inspirierte Lösungen: Wissenschaftler suchen nach Hinweisen in Termitenhügeln (im Grunde genommen intelligente, belüftete Lehmkonstruktionen). Darüber hinaus können lebendige Elemente wie grüne Wände, die nicht nur Schatten spenden, sondern auch wachsen und sich je nach Jahreszeit verändern, oder mit Algen bewachsene Wandpaneele, die Schatten und Sauerstoff produzieren, der Wandgestaltung eine neue Dimension verleihen. Diese haben zwar keinen Einfluss auf die Dicke, können aber zusätzliche Funktionsschichten hinzufügen.

Bei der heutigen Entscheidungsfindung sollten Architekten in der Regel eine Mischung bevorzugen: vielleicht schwere Bodenbeläge und Innenwände für die Masse, hochisolierte leichte Außenwände – oder je nach Klima genau das Gegenteil. Wichtig ist die ganzheitliche Integration: Wand, Dach, Fenster, Ausrichtung usw. sind nur ein Teil des passiven Design-Arsenals. Ein altes Sprichwort sagt: „Die beste Dämmung ist ein gut geplantes Gebäude“. Wenn ein Gebäude so ausgerichtet werden kann, dass unerwünschte Wärmegewinne minimiert und die natürliche Kühlung maximiert werden, verliert die Debatte um Masse und Isolierung manchmal an Bedeutung – das Gebäude wird aufgrund seines Gesamtdesigns eine gute Leistung erbringen. Angesichts der zunehmenden Klimaextreme ist es jedoch ratsam, vorsichtig zu sein: Entwerfen Sie für die zu erwartenden heißesten Bedingungen (Hitzewellen) und für Flexibilität (z. B. um sicherzustellen, dass ein Raum im Gebäude passiv kühl bleiben kann, um als Zufluchtsort zu dienen), wobei Sie sich sicher sein können, dass thermische Masse oder Superisolierung (oder beides) ausreichen.

Entscheidungsflussdiagramm (konzeptionell): Klima → Primäre Herausforderung → Mauerstrategie:

- Heiße, trockene Wüste → Große Tag-Nacht-Schwankungen → Isolierte hohe thermische Masse (dicker Lehm oder Beton), um den Wärmefluss am Mittag zu reduzieren.

- Heiße und feuchte Tropen → Übermäßige Erwärmung und geringe Abkühlung → Reflektierende Isolierung und Beschattung mit leichten, belüfteten Wänden (Holz/Bambus); thermische Masse nur verwenden, wenn sie aktiv gekühlt wird.

- Gemäßigt/gemischt (Mittelmeerraum usw.) → Saisonale Veränderungen → Hybridansatz: Masse für Sonneneinstrahlung im Winter, Isolierung für den Sommer; z. B. Ziegelverkleidung oder Hohlwände.

- Kalt (Kontinent/Pol) → Wärmeisolierung entscheidend → Dicke Isolierung (superisolierte Holz-/Metallständerwände oder strukturell isolierte Paneele); bei Sonneneinstrahlung oder für die Speicherung außerhalb der Spitzenzeiten zusätzliche innere Masse hinzufügen, dabei jedoch auf Luftdichtheit achten.

- Hohe Lage/Alpen (sonnig, aber kalt) → Intensive Sonneneinstrahlung, kalte Luft → Kombination: Wände (oder Böden) mit hoher Masse, die der Sonne ausgesetzt sind plus Isolierung und Glas zur Speicherung der Tageswärme, an anderen Stellen hohe Isolierung.

- Städtische Wärmeinseln (sich erwärmende Städte) → Heiße Tage und Nächte, begrenzte tägliche Erholung → Aktive Kühlung oder thermische Masse mit leichterer Struktur, nur durch kühle Winde oder mechanische Vorkühlung, wenn eine Nachtkühlung möglich ist (möglicherweise Nutzung erneuerbarer Energien zu Zeiten geringer Auslastung, um die Masse zu kühlen). Grüne Fassaden und reflektierende Oberflächen zur Bekämpfung des Wärmeinseleffekts.

Schließlich sollten Architekten die Wahrnehmung und das Wohlbefinden der Bewohner berücksichtigen. Manche Menschen fühlen sich in einer soliden, ruhigen Umgebung wohler, andere bevorzugen eine luftige, offene Umgebung. Thermischer Komfort ist teils physiologisch, teils psychologisch. Ein großes Steinhaus vermittelt naturgemäß ein Gefühl von Geborgenheit (und bietet in der Regel auch hervorragenden akustischen Komfort und geringe Vibrationen), was beruhigend wirken kann. Ein leichtes Haus kann sich visuell und akustisch stärker mit der Außenwelt verbunden anfühlen – was je nach Kontext angenehm oder unangenehm sein kann (das leise Prasseln des Regens auf einem dünnen Dach kann beruhigend sein, aber das Rauschen des Windes durch die Wände kann beängstigend sein). Biophiles Design kann zu natürlicheren Materialien (Holz, Erde) tendieren, was je nach Region typischerweise mit schweren lokalen (Erde) oder leichten lokalen (Holz) Materialien im Einklang steht. Wenn wir für einen sich erwärmenden Planeten entwerfen, sollten wir nicht nur Energie- und Temperaturwerte im Blick haben, sondern auch die Stimmung der Bewohner des Gebäudes. Vielleicht bieten dicke Wände in chaotischen Zeiten einen psychologischen Rückzugsort, oder dünne Wände sorgen in einem urbanen Wald für die nötige Verbindung zur Natur.

Am Ende dieses Abschnitts ist die Entscheidung zwischen Masse und Licht kein binärer Übergang – es handelt sich um eine gleitende Skala, auf der viele Kombinationen möglich sind. In einer sich erwärmenden Welt ist der beste Ansatz in der Regel „Masse dort, wo Sie sie brauchen, Leichtigkeit dort, wo Sie sie erreichen können“: Verwenden Sie ausreichend thermische Masse, um erwartete Schwankungen auszugleichen und Flexibilität zu gewährleisten, und verwenden Sie an anderen Stellen hochisolierte, leichtere Konstruktionen, um Energieverluste/-gewinne zu minimieren. Optimieren Sie die Ausrichtung und Beschattung, damit Sie unabhängig von der gewählten Strategie deren Stärken ausspielen können (z. B. im Sommer keine Sonneneinstrahlung auf helle Wände zulassen, im Winter Sonneneinstrahlung auf dunkle Wände zulassen usw.). Berücksichtigen Sie vor allem den CO2-Fußabdruck und den Lebenszyklus – wir wollen Lösungen, die nicht nur klimaresistent, sondern auch klimafreundlich sind. Mit durchdachten Entwürfen können Architekten Gebäude schaffen, die im Sommer kühl und im Winter warm bleiben, wenig Energie verbrauchen und die Umwelt schonen – sei es mit 2 Meter dicken Lehmwänden, 10 Zoll dicken SIP-Platten oder kreativen Sandwichkonstruktionen aus Materialien, die es vor zehn Jahren noch nicht gab.

Bedeutung als Gewicht – Die Dicke in einer brennenden Welt neu überdenken

Die Debatte über thermische Masse im Zusammenhang mit dünnen Wänden bringt etwas Tiefgründiges zum Vorschein: Das Gewicht eines Gebäudes – sein physisches Gewicht oder seine Leichtigkeit – hat eine Bedeutung, die über die Technik hinausgeht. Es ist Ausdruck unserer Beziehung zum Klima, zur Zeit und zum Raum. Im alten Jericho oder Rom bedeuteten dicke Mauern Überleben und Vermächtnis (im wahrsten Sinne des Wortes ein konkreter Beweis für eine Zivilisation). In einem Dorf auf Java oder in Japan bedeuteten dünne Mauern Vergänglichkeit und Harmonie mit dem Fluss der Natur. Heute, da sich unser Planet erwärmt und unsere Technologie sich weiterentwickelt, verfügen wir über eine beispiellose Fähigkeit, unsere Wandsysteme nicht nur aus Tradition oder Notwendigkeit, sondern mit einer klaren Absicht auszuwählen.

Das Ergebnis ist, dass weder schwer noch leicht im absoluten Sinne „besser“ ist – der Erfolg liegt in der Harmonie. Eine dicke Lehmwand, die ein Haus in der Wüste temperiert, ist im Kontext eine geniale Maßnahme, würde aber in einem tropischen Sumpfgebiet zu einer thermischen Katastrophe führen. Eine dünn isolierte Wand kann ein Passivhaus in Kanada mit minimalem Energieaufwand warm halten, aber dieselbe Wand würde ein Haus in Niger ohne Klimaanlage rund um die Uhr in einen Backofen verwandeln. Daher müssen Architekten zu meisterhaften Klima-Interpreten werden, die die Bedingungen eines Standorts in Designentscheidungen in Bezug auf Masse und Isolierung umsetzen. Das ist keine neue Rolle – intuitiv tun lokale Bauherren bereits dasselbe –, aber heute muss sie mit Hilfe modernster Simulationstechniken und mit großem Respekt vor kohlenstoffarmen Lösungen ausgeübt werden.

Noch wichtiger ist, dass das Dilemma der Wandstärke gleichzeitig ein Mittel ist, um Vergangenheit und Zukunft in Einklang zu bringen. Thermische Masse bedeutet in der Regel traditionelle Materialien (Stein, Ziegel, Erde) und bewährte passive Strategien, während leichte Hochleistungswände moderne Materialien (Polymere, Hightech-Membranen) und industrialisierte Verfahren bedeuten. Wenn wir die Dicke neu überdenken, verbinden wir eigentlich die Weisheit der Vergangenheit mit der Innovation der Zukunft. Wenn wir beispielsweise eine jahrhundertealte Lehmziegeltechnik mit einer dünnen Aerogel-Dämmschicht kombinieren, erhalten wir eine Wand, die das Erbe würdigt und den Standards von morgen entspricht. Oder wir können hochentwickelte Holzprodukte verwenden, um mehrschichtige Paneele herzustellen, die gleichzeitig als Konstruktion, Isolierung und Innenverkleidung dienen – eine Hommage an alte Holzwände, aber mit wissenschaftlichem Turboantrieb. In einer „brennenden“ Welt (sowohl im wörtlichen Sinne durch Waldbrände als auch im übertragenen Sinne durch den Klimawandel) können unsere Wände Teil der Lösung sein: Sie können uns ohne übermäßigen Energieverbrauch kühlen und uns schützen, ohne uns von der Umgebung zu isolieren.

Die Poetik der Wände sollte in dieser technischen Diskussion nicht untergehen. Wände schaffen Raum – dicke Wände erzeugen oft ein Gefühl von Vertiefungen, tiefen Fensterrahmen, Abgeschlossenheit und Schatten, während dünne Wände Offenheit, Nähe zum Außenlicht und zu Geräuschen schaffen. Wie der finnische Architekt Juhani Pallasmaa betont, beeinflussen Materialien und Schatten unsere architektonische Erfahrung tiefgreifend. Das Gewicht einer Wand ist für die Bewohner eines Gebäudes spürbar – das Betreten eines massiven Steinmönchsruins löst ganz andere emotionale Reaktionen aus als das Betreten eines leichten Glaspavillons. Bei unseren Bemühungen um Nachhaltigkeit sollten wir auch Architekturen anstreben, die die menschliche Seele nähren. In manchen Fällen kann eine schwerere Wand, die ein Gefühl von kühler Zuflucht und Stille vermittelt (und tatsächlich den Stress während einer Hitzewelle verringert), ein Segen für die Gesundheit sein, während in anderen Fällen eine helle, lichtdurchflutete Umgebung die Stimmung und die Verbindung zur Natur verbessert. Die Dicke neu zu überdenken bedeutet, neu zu überdenken, wie wir uns das Wohngefühl in diesem Gebäude wünschen.

Aus globaler Sicht kann eine leichtere Bauweise (mit kohlenstoffarmen, erneuerbaren Materialien) die Emissionen erheblich reduzieren – aber auch eine intelligentere Bauweise (die an den richtigen Stellen etwas schwerer sein kann, um später den Energieverbrauch zu senken) ist klimafreundlich. Die Wahl ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen den Lebenszyklen: Eine massive Betonwand kann über 100 Jahre lang Energie sparen, aber die anfänglichen CO2-Kosten sind sehr hoch; eine Strohballenwand ist CO2-negativ, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um 100 Jahre lang zu halten. Es gibt kein kostenloses Mittagessen – aber es gibt viele nahrhafte Optionen. Architekten sollten neben Energiemodellen auch neu entwickelte Instrumente wie Lebenszyklusbewertungsrechner (LCA) nutzen, um ein Optimum zu finden. In der Regel bieten Hybridlösungen die beste Gesamtökobilanz (z. B. ein überwiegend aus Holz bestehendes Gebäude mit einigen Betonelementen an Stellen, an denen diese wirklich benötigt werden, oder umgekehrt die Verwendung von recyceltem Betongranulat, um den Fußabdruck zu verringern).

Bei klimafreundlichem Design ist die Wandstärke nicht nur ein technischer Parameter – sie ist fast schon eine philosophische Haltung dazu, wie ein Gebäude mit seiner Umgebung und der Zeit in Beziehung steht. Da die Klimakrise uns dazu zwingt, anders zu bauen, werden wir vielleicht an manchen Stellen auf dicke, atmungsaktive Wände – Lehmbau, Biomaterial-Verbundstoffe – und an anderen Stellen eine Renaissance von unglaublich dünnen, superisolierten Verkleidungen und Verbundstoffen, die geschickt miteinander kombiniert werden. Das Dilemma „Wärmedämmung versus thermische Masse” wird sich in einem Spektrum sensibler Designs auflösen. Alte und neue Architekten werden weiterhin die ursprünglich gestellte Grundfrage stellen: Wie viel und welche Art von Wand brauchen wir zwischen uns und dem Klima? Die Antwort wird aus der Wissenschaft, der Geschichte und kreativen Experimenten stammen.

Ob eine Wand nun schwer oder leicht ist, wichtig ist, dass das Gebäude als Ganzes komfortabel, langlebig und bereichernd für seine Bewohner bleibt und gleichzeitig nur leicht auf der Erde lastet. Wenn wir das schaffen, hat die Wand ihre Aufgabe erfüllt, egal ob sie tonnenweise Erde wiegt oder nur aus ein paar Platten aus Luft und Gel besteht. In einer buchstäblich immer wärmer werdenden Welt sind Wände die „Haut” unserer bebauten Umwelt.ımızı yeniden düşünmek, daha serin ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılmış temel bir adımdır.