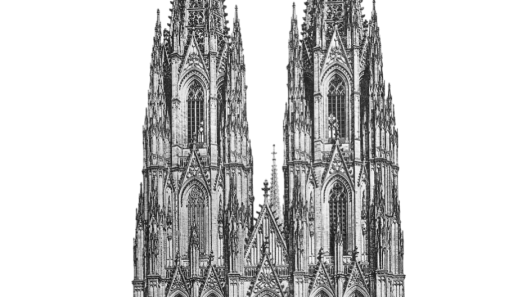

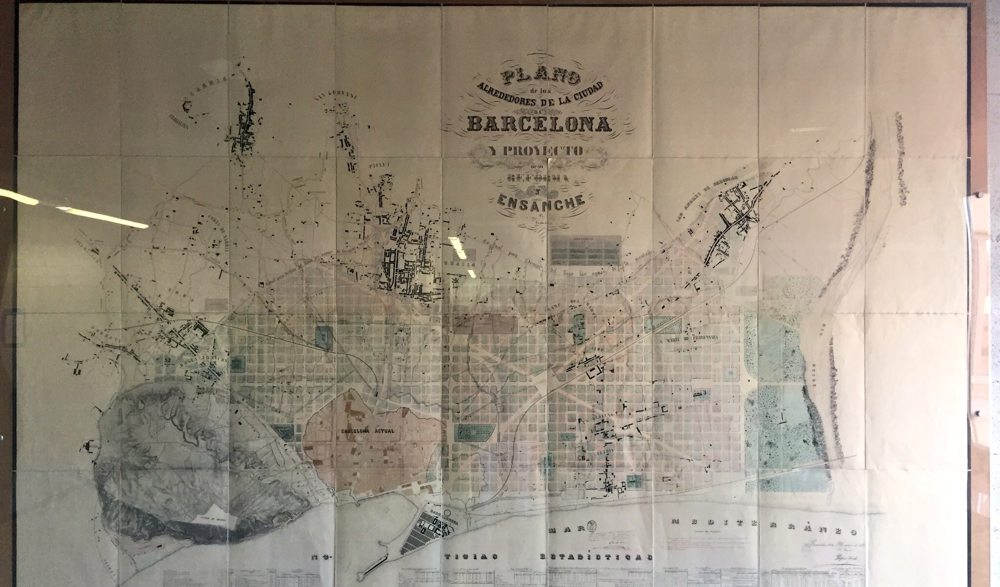

Traditionelle Stadtgrundrisse (Raster, Boulevards, kombinierte Blockmuster) schaffen eine starke visuelle und räumliche Grammatik. Cerdàs Plan für Barcelona beispielsweise teilte die Stadt in gleich große Blöcke von 113 m×113 m mit einer Tiefe von 20 m und einer Höhe von 16 m ein, die nur an zwei bis drei Seiten bebaut sind und über 45° abgeschnittene Ecken verfügen, die Licht hereinlassen und Straßenbahnen wenden. Diese Regelmäßigkeit macht die Stadt vorstellbar: Die Bewohner können Straßen, Kanten, Sehenswürdigkeiten und Stadtteile leicht erkennen.

Abbildung: Der von Ildefons Cerdà entworfene Plan des Eixample in Barcelona aus dem 19. Jahrhundert zeigt einheitliche achteckige Blöcke („manzanas“) mit abgeschrägten Ecken für Sonnenlicht und Verkehrsfluss.

Aldo Rossi argumentierte ebenfalls, dass die Wiederholung historischer Gebäudetypen (städtische Artefakte) einer Stadt Kontinuität in Form und Erinnerung verleiht. Bebauungspläne und Gestaltungsvorschriften können diese Einheitlichkeit erzwingen, indem sie Ausrichtungen, Materialien und Fenstermuster vorschreiben.

Eine starre Form kann jedoch mit wechselnden Nutzungen in Konflikt geraten. Eine starre euklidische Zonierung (Trennung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten) führt oft zu isolierten Gebieten, die das Leben auf der Straße und das visuelle Interesse verringern. Im Gegensatz dazu ermöglichen flexiblere oder gemischte Nutzungskonzepte die Koexistenz von Geschäften, Büros und Wohnungen, was die Lebendigkeit erhöht, aber auch zu einem visuellen Durcheinander führen kann (Werbung, verschiedene Fassadenstile usw.). Häufig werden Übergangszonen oder Puffer eingesetzt: So kann beispielsweise eine fußgängerfreundliche Straße mit erdgeschossigen Geschäften die Nutzungsänderung abmildern, indem sie allmählich in ruhigere Flachbauten übergeht. In der Praxis schaffen Städte ein Gleichgewicht zwischen Lesbarkeit und Veränderung, indem sie Gleiches mit Gleichem in einem Maßstab gruppieren (z. B. eine einheitliche Reihe von Brownstones), während sie in einem anderen Maßstab Vielfalt zulassen (z. B. unterschiedliche Schaufensterfronten, Infill-Entwicklungen).

- Raster vs. Organisch: Orthogonale Raster (Manhattan, Barcelona) erzwingen geometrische Ordnung; gewundene Straßen (Pariser Altstadt) schaffen Abwechslung, können aber dennoch kohärent wirken, wenn Gebäudehöhen und Materialien einheitlich sind.

- Blockgröße und -form: Kleine Blöcke (<100 m) fördern die Begehbarkeit, erfordern aber eine sorgfältige Gestaltung des Tageslichtzugangs; große Blöcke erleichtern den Verkehr, können aber monolithisch wirken. Gestaltungselemente wie abgeschrägte Ecken, Übergänge in der Mitte des Blocks oder Innenhöfe (z. B. in Wiens Randblöcken) helfen, Monotonie zu vermeiden.

- Typologische Wiederholungen: Sich wiederholende Haustypen (z. B. einheitliche Reihenhäuser) schaffen einen visuellen Rhythmus. Wie Lynch feststellt, sind klare „Wege, Kanten, Zonen“ die Bausteine eines lesbaren Stadtbildes. Zu viel Gleichförmigkeit kann jedoch die Innovation ersticken, weshalb viele Städte innerhalb eines gemeinsamen Rahmens Variationen (Farbe, Ornamente, zeitgenössische Formen) von Ort zu Ort zulassen.

- Ästhetische Ordnung: Die Forschung zeigt, dass formgebundene Gestaltungsregeln (die sich auf die Gebäudeform und den öffentlichen Raum konzentrieren) zu Straßen führen, die als schöner und kohärenter wahrgenommen werden als herkömmliche Bebauungspläne oder gar keine Vorschriften. Tatsächlich schafft die Anwendung einer öffentlichen „Grammatik“ – Rücksprünge, Gesimslinien, Fassadenerker – Einheitlichkeit, während eine Laissez-faire-Entwicklung zu chaotischem Schilderwirrwarr und unharmonischen Volumen führen kann.

Diese Faktoren auszubalancieren bedeutet, den Stadtteilen ein erkennbares Muster – eine „Sprache“ der Stadt – zu geben und gleichzeitig genügend Flexibilität für wirtschaftliche und kulturelle Veränderungen zuzulassen. Das Spannungsverhältnis zwischen einem einheitlichen Stadtbild und einem dynamischen Umfeld mit gemischter Nutzung steht im Mittelpunkt der modernen Planungsdebatten (in Anlehnung an Jane Jacobs‘ Plädoyer für Vielfalt statt steriler Segregation). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prinzipien der städtischen Morphologie (Raster, Blöcke, Straßenhierarchie) Kohärenz schaffen, während die Strategien der Flächennutzungsplanung (Nutzungsregeln, gemischte Nutzung) Anpassungsfähigkeit ermöglichen – und zeitgenössische Planer suchen nach einem Mittelweg zwischen beiden.

Infrastruktur-orientierte Planung: Transit, Wasser und Identität

In modernen Stadtentwicklungsplänen wird der Infrastruktur häufig Vorrang eingeräumt, sowohl in Bezug auf die Funktionalität als auch auf die Gestaltung. In Modellen der transitorientierten Entwicklung (TOD) verbinden Transitlinien und Bahnhöfe dichte, gemischt genutzte Stadtviertel. Tokio ist ein Paradebeispiel: Im Laufe des Jahrhunderts hat die Stadt ein „Bahn+Fußgänger“-Gefüge aufgebaut, in dem Einkaufszentren, Büros und Wohnungen direkt um die Bahnhöfe herum gebaut werden. Tokio hat sich zur am stärksten transitorientierten Stadt der Welt entwickelt, und TOD ist zu einem wesentlichen Bestandteil des städtischen Gefüges und der Identität der Stadt geworden. In ähnlicher Weise integrieren Zürich und Wien Straßenbahn- und Eisenbahnlinien als sichtbare Rückgrate: Der Zürcher Limmatquai-Tramkorridor beispielsweise definiert die Uferpromenade, während die Wiener Ringbahn den historischen Kern umschließt. In beiden Fällen dient die Infrastrukturachse gleichzeitig als öffentlicher Raum und als Gestaltungsmotiv.

Abbildung: Der „Fingerplan“ von Kopenhagen aus dem Jahr 1947 ist einem Stadtplan überlagert. Die Bebauung orientiert sich an fünf radialen Korridoren (Fingern) von Transitlinien mit Grünkeilen zwischen ihnen.

In Europa spiegelt sich der nationale Verkehr (S-Bahn in Deutschland/Österreich, RER in Paris) oft in der Stadtform wider: lineares Stadtwachstum entlang der Gleise, großzügige Plätze oder Arkaden an großen Bahnhöfen und einheitliche Materialien (Steinpflaster, Vordächer), die ein lesbares Stadtbild schaffen. Asiens Megastädte nutzen den Verkehr in ähnlicher Weise als ästhetische Triebkraft (man denke an Seouls Hochbahnlinien mit kunstvollen Säulen oder Singapurs MRT-Knotenpunkte, die Einkaufszentren und Parks verbinden).

Grüne Infrastrukturen und das Design von „Schwammstädten“ verbinden ebenfalls Funktion und Form. Die Städte bekämpfen Überschwemmungen und Hitzeinseln mit Systemen, die gleichzeitig technisch und dekorativ sind. Die Schwammstadt-Initiative von Wuhan beispielsweise nutzt begrünte Dächer, durchlässige Bürgersteige und künstliche Feuchtgebiete, um Regenwasser zu absorbieren. Diese Elemente dienen gleichzeitig als öffentlicher Raum, wie Dachgärten und parkähnliche Feuchtgebiete, und verleihen den Stadtvierteln einen üppig grünen Charakter. Bioswales und Regengärten (bepflanzte straßenseitige Mulden) sind heute in Städten von Kopenhagen bis Portland weit verbreitet und erfüllen die Anforderungen an die Entwässerung bei gleichzeitiger Aufwertung des Straßenbildes. Sogar Sanitär- und Versorgungskorridore können zu formalen Elementen werden: Man denke nur an die Ziergitter und Laternenpfähle in Tokio, die die Regenwasserkanäle verdecken, oder an die neugotischen Verzierungen der Brücken in Budapest, die die Rohrleitungen verbergen.

Eine Planung, bei der die Infrastruktur im Vordergrund steht, sorgt also für langfristige Effizienz (weniger Verkehr, besserer Hochwasserschutz) und ein klareres Stadtbild. Verkehrslinien und grüne Netze schaffen Rückgrat und Kanten, die von den Bewohnern wiedererkannt werden und verschiedene Stadtteile zu einem kohärenten Ganzen machen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Straßen, Schienen, Wasserwege oder Stromleitungen, wenn sie als Gestaltungselemente behandelt werden (mit besonderer Beleuchtung, Kunst, Landschaftsgestaltung), die Funktion unterstützen und Teil der städtischen Identität werden.

Regionale Traditionen bei der Gestaltung des öffentlichen Raums

In den verschiedenen Regionen balancieren die Planer technische Leistung und Ästhetik auf unterschiedliche Weise aus. In Nord- und Mitteleuropa (z. B. Kopenhagen, Zürich) werden Ordnung und Hierarchie hervorgehoben. Fußgängerzonen und Plätze folgen oft einer klaren räumlichen Schichtung: Ein zentraler Platz führt z. B. zu einer Kathedrale oder einem Regierungsgebäude, und sekundäre Plätze münden in diesen. Bei der Wahl der Materialien wird auf Langlebigkeit und Leichtigkeit geachtet (Granitpflaster, zurückhaltende Beleuchtung), und die visuelle Unordnung (Werbeschilder, Oberleitungen) wird streng kontrolliert. Schweizer und deutsche Städte halten strenge Standards für Sauberkeit und Stadtmobiliar ein: Mülleimer und Fahrradständer sind eingebaut, Kunst im öffentlichen Raum wird kuratiert, und jeder Bahnhof oder Platz hat ein einheitliches Wegweisungsdesign. Es gibt strenge Wartungsvorschriften – Plätze werden regelmäßig gefegt, Pflanzen werden beschnitten, Stromausfälle werden umgehend behoben -, so dass die Infrastruktur (Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Entwässerungsnetze) ebenso nahtlos aussieht wie sie funktioniert.

In Ostasien(vor allem in Japan) ist der Ansatz hoch integriert und vielschichtig. Große Bahnhöfe (z. B. Tokyo Station, Osaka Umeda) werden zu vertikalen Städten: mehrstöckige Bahnhofshallen mit Einkaufspassagen, offenen Fußgängerströmen und gemeinsamen Bus- und U-Bahn-Zentren. Der öffentliche Raum wird je nach Funktion aufgeteilt (z. B. ein „ekimae“-Platz außerhalb des Bahnhofs, ruhigere Seitenstraßen, Verkaufs-/Kioskstraßen), aber mit präziser Geometrie gestaltet. Die Unübersichtlichkeit wird durch Vorschriften (Beschilderungsgesetze) und kulturelle Normen (private Werbungen sind in der Regel kleiner) minimiert. Enge Gassen haben oft eingebaute Versorgungstunnel, so dass es keine Freileitungen gibt. Straßenbäume und Bänke werden in disziplinierten Abständen aufgestellt. Das Ergebnis ist ein hochtechnisches Layout: Die Beschilderung ist im Allgemeinen sauber (Punkte gegen Werbetafeln) und die Bereiche wirken trotz der hohen Dichte übersichtlich.

In Nordamerika hingegen gibt es unterschiedliche Ansätze. Alte Plätze (Philadelphias Centre Square, San Franciscos Union Square) sind um Denkmäler und große Freiflächen herum angelegt, während neue „fußgängerfreundliche“ Straßen (Times Square, Portlands Pearl District) oft formale Pflasterung mit Pop-up-Kiosken, öffentlicher Kunst und Festbeleuchtung kombinieren. Viele Städte in den USA haben in der Vergangenheit mehr Beschilderung und Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum toleriert. Jüngste Trends bei der Gestaltung von Plätzen (Parklets, Fußgängerzonen) legen jedoch den Schwerpunkt auf flexible Nutzung und Launenhaftigkeit: Der Pike Place in Seattle beispielsweise ist mit farbenfrohen Mosaiken gestaltet, während in der Reform Street in Mexiko-Stadt der Verkehr durch Fahrradspuren und einheimische Pflanzen ersetzt wurde. Die Koordinierung zwischen der Straßeninfrastruktur (Bordsteine, Bäume, Fahrradabstellplätze) und der Ästhetik wird häufig durch Gestaltungsvorschriften (z. B. San Franciscos Streetscape Manual) und die Einbeziehung der Öffentlichkeit entwickelt. Im Allgemeinen beeinflussen die kulturellen Erwartungen das Ergebnis: Wo der Stolz der Bürger groß ist (Tokio, Zürich), werden öffentliche Räume gefeiert und aufgeräumt; wo andere Budgets oder Traditionen herrschen, können Straßen einen eher informellen, flüchtigen Charakter aufweisen.

Ein Schlüsselfaktor in allen Bereichen ist die unsichtbare Koordinierung von Funktion und Form: Entwässerung, Beleuchtung, Sitzgelegenheiten und Beschilderung sollten der Sicherheit und dem Zugang dienen und gleichzeitig zum Erscheinungsbild des Raums beitragen. Untersuchungen zeigen, dass die Anwendung von Gestaltungsregeln (wie auf vielen europäischen Plätzen) tendenziell als attraktiver und organisierter wahrgenommen wird. Wo technische Anforderungen (z. B. Bordsteinhöhen, Niveautrennung) gut in die ursprüngliche Gestaltung integriert sind, ist das Ergebnis hervorragend – zum Beispiel ein geschwungener Gehweg, der sowohl für die Entwässerung sorgt als auch die Fußgänger führt, ohne dass eine sichtbare „Rinne“ die Platzoberfläche unterbricht. Die erfolgreichsten öffentlichen Räume, wie die Bahnhofsplätze in Tokio oder die Superblock-Parks in Barcelona, stimmen alle Elemente (Bänke, Poller, Beleuchtung, Beschilderung) auf eine einheitliche Ästhetik ab und verbergen dabei so weit wie möglich das Durcheinander hinter den Kulissen (Kabel, Rohre).

Gestaltungsvorschriften und freie Marktlandschaften

In einigen Städten diktieren städtische Vorschriften streng die Gebäudeform, während in anderen Städten die Bauherren das Stadtbild bestimmen. Der Berliner Baulinienplan (aus den 1950er Jahren) legt eine ununterbrochene Straßenwand fest: Neue Gebäude müssen sich an der historischen Fassadenlinie orientieren. Dies gewährleistet konsistente Blockfassaden und eine einheitliche Stadtsilhouette, auch wenn sich die Stile weiterentwickeln. Paris geht sogar noch weiter: Der Plan Local d’Urbanisme (PLU) schreibt eine harmonische Fassadengestaltung und Höhenbegrenzung vor. Die Haussmann-Boulevards zum Beispiel verlangen Steinfassaden, passende Gesimse und einheitliche Brüstungshöhen. Die Pariser Vorschriften schreiben sogar Farbpaletten vor (z. B. „bis zu 12 Grün-/Grautöne“ für Fensterläden in einigen Vierteln) und verlangen, dass Fassaden alle 10 Jahre gereinigt oder restauriert werden. Die PLU verbietet auch inkompatible Materialien oder reflektierendes Glas in historischen Straßen. Diese Vorschriften lassen Paris aus der Ferne einheitlich und lesbar erscheinen – man erkennt einen Block aus dem 19.

In Houston hingegen gibt es kein formelles Flächennutzungsgesetz. Die Gebäude werden nach den Vorgaben des Marktes errichtet und unterliegen lediglich allgemeinen Bauvorschriften (Abstandsflächen für Licht, Mindestparkplätze, Überschwemmungsgebiete). Das Ergebnis ist eklektisch: Ein Streifen von Wolkenkratzern kann sich eine Straße mit einer Autobahntankstelle und einem Bungalow teilen. Auch in Dubai hat die Explosion des Reichtums dazu geführt, dass ikonische Türme frei platziert werden können, wobei nur grundlegende Vorschriften für die Höhe oder den Rücksprung gelten. Es gibt nur wenige Anforderungen für eine einheitliche Straßenfront – jeder Bauträger gibt oft ein eigenes Design in Auftrag. Diese Laissez-faire-Umgebungen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und ermöglichen rasche Veränderungen, aber Kritiker merken an, dass sie die Kontinuität und Begehbarkeit des menschlichen Maßstabs opfern können. Eine Straße in Houston hat beispielsweise keinen durchgehenden Bürgersteig (die Gebäude sind weit zurückgesetzt), wodurch sich der Fußgängerbereich undefiniert anfühlt.

Zusammenfassung der Ansätze:

- Berlin: Vorgezogene Baulinie und Blockstruktur; von zeitgenössischen Gebäuden wird immer noch erwartet, dass sie den Grundstückslinien und dem Straßenrhythmus folgen (obwohl der Stil variieren kann).

- Paris: PLU- und Denkmalschutzvorschriften schaffen ein harmonisches Straßenbild durch strenge Fassaden- und Höhenvorschriften (z. B. „Fassaden müssen mit den Nachbargebäuden kompatibel sein“); nur in bestimmten neuen Gebieten sind kreativere Formen erlaubt.

- Houston: Keine Flächennutzungsplanung; ein komplexes Flächennutzungsgesetz regelt Parkplätze, Überschwemmungsgebiete usw., aber die Architekten können eine Vielzahl von Fassaden gestalten. In Wirklichkeit ist die Gebäudeform marktorientiert (wie ein Planer es ausdrückte: „Houston hat keine Zoneneinteilung, aber viele Leerstände“).

- Dubai: Masterpläne skizzieren Stadterweiterungen, aber innerhalb dieser Pläne bauen Entwickler ikonische Gebäude mit ihrer eigenen Logik. Visuelle Kohärenz entsteht eher durch die Schaffung eines stadtweiten Images (Skyline-Ansichten) als durch blockweise Vorschriften.

Wo es Regeln gibt, verbessern sie langfristig die Lesbarkeit und die Begehbarkeit: Vorhersehbare Gesimslinien und Pflasterrhythmen machen die Straßen leicht begehbar. Allzu strenge Regeln können jedoch Innovationen ersticken oder Projekte kostspielig machen. Städte wie Amsterdam oder Wien gehen einen Mittelweg: Sie lassen kreative zeitgenössische Architektur zu, halten aber eine feste Straßenmauer und einen festen Maßstab ein, oft durch Design Review Boards. Die Debatte geht weiter: Wie kann man genug kodifizieren, um die Konsistenz zu wahren, aber gleichzeitig die Entwicklung der Skyline zulassen?

Straßen und Blöcke: Funktionale Querschnitte mit urbaner Ästhetik

Die moderne Gestaltung von Block- und Straßenabschnitten sollte technische Erfordernisse (Anlieferung, Notzugang, Licht, Luft) mit einem angenehmen öffentlichen Raum in Einklang bringen. Verschiedene Traditionen liefern hierfür Beispiele: Der klassische Wiener Hof schafft klare Raumkanten, indem er die Gebäude bündig entlang der Straße platziert, während sich Parkplätze, Dienstleistungsräume und Treppenhäuser um den zentralen Innenhof herum erstrecken. Diese „Blockrandbebauung“ maximiert den Licht- und Sozialraum innerhalb des Blocks, indem sie lebendige Straßenfronten (Geschäfte und Wohnungen treffen auf den Bürgersteig) und einen privaten grünen Innenraum bietet. Die Fassaden werden häufig durch Erker oder Fahrspuren moduliert, so dass selbst lange Blockränder rhythmisch wirken. Vorschriften (oft in formgebundenen Codes) schreiben Dinge wie Mindestfenstergrößen, Gesimshöhen oder Fassadengliederung vor, um eine menschengerechte, ununterbrochene Straßenwand zu gewährleisten.

In Tokio sind die Grundstücke oft sehr schmal und tief, mit mehrstöckigen Holz- oder Betonhäusern, die nebeneinander stehen. Um die Brandschutz- und Tageslichtnormen zu erfüllen, gibt es in vielen engen Straßen Höhenbegrenzungen, die sich an der Breite orientieren (maximal 2 bis 3 Stockwerke in Straßen mit einer Breite von 6 Metern), und sogar interne Lichtschächte sind vorgeschrieben. Die Gebäude sind in der Regel zurückgesetzt oder haben andere Dachlinien, um Luft hereinzulassen; in den Gassen hinter der Straße lagern Müll und Fahrräder. Die vordere Fassade weist jedoch häufig transparente Erdgeschosse oder Vordächer auf, so dass die Fußgänger auch auf verkehrsreichen Straßen miteinander kommunizieren können. Der japanische Ansatz ist recht fortschrittlich: viele kleine Gebäude erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse (Geschäfte im ersten Stock, Wohnungen darüber), ohne die Fassadenlinie zu stören.

Das historische Apartment- und Brownstone-Raster von New York City zeigt ein anderes Muster: lange lineare Blöcke (80-200 m), die durch Straßen unterteilt sind. Ein typisches Brownstone ist ein schmales Reihenhaus mit 5-6 Stockwerken, mit einem Treppenabsatz (der die Wohnebene erhöht, um Licht und Privatsphäre zu gewährleisten) und einem Hinterhof für Notausgänge. Mit der Flächennutzungsverordnung von 1916 wurden Rücksprünge eingeführt: Höhere Gebäude mussten ab einer bestimmten Höhe zurückgesetzt werden, damit das Licht auf Straßenniveau bleibt. Dies führte zu den sich verjüngenden Straßen im Stil einer „Hochzeitstorte“. Die moderne Gesetzgebung schreibt weiterhin Straßenbäume und Bordsteinkanten mit fester Breite vor, um jeden Blockabschnitt fußgängerfreundlich zu gestalten. Die Modulation der Fassade wird durch Proportionen erreicht: Auch wenn jeder Stein gleich aussieht, schaffen kleine Unterschiede in der Farbe oder in den Eingangsdetails visuelles Interesse, ohne den Rhythmus des Blocks zu stören.

In all diesen Fällen werden technische Erfordernisse (tragender Kern, Treppen, Parkplätze, Tageslichthöfe) hinter oder zwischen öffentlich sichtbaren Elementen versteckt. So werden z. B. Bordsteinkanten für Anlieferungen schmal gehalten oder an Fahrbahnenden platziert; leere Servicewände werden in Höfen oder hinter Vegetation versteckt. Gestaltungsstrategien wie Rücksprünge (zurückgesetzte Obergeschosse) und Rücksprünge (Unterschiede in der Fassadentiefe) tragen dazu bei, die Monotonie zu verringern und das Licht in den Gehweg diffundieren zu lassen. Moderne formale Vorschriften kodifizieren diese Strategien klar: Sie erlauben beispielsweise ein durchgehendes Gesims bis zu einer Höhe von 12 Metern, verlangen aber einen Rücksprung von 3 Metern für die nachfolgenden Geschosse. Dies gewährleistet eine eng definierte Straßenwand und eine darüber verlaufende Horizontlinie.

Die Straßenabschnitte und Blöcke sind als integrierte Systeme konzipiert. Das Ziel ist ein begehbares, lesbares Straßenbild, das Dienstleistungen und Sicherheit bietet. Formbasierte Regeln fassen dies zusammen, indem sie sich auf die physische Form und nicht auf die Nutzung konzentrieren: Sie definieren Gebäude-Boden-Beziehungen, Fassadenmuster und Straßenbilder, die zur städtischen Vision passen. Richtig angewandt, stellen diese Regeln sicher, dass auch bei einer Verdichtung der Städte jede Straße ein geordneter, attraktiver öffentlicher Raum bleibt und nicht zu einem chaotischen Durcheinander von Funktionen wird.