Was verleiht einem Raum seine „Seele“? Über Wände und Möbel hinaus wirken wirklich unvergessliche Innenräume auf einer tieferen Ebene – sie beruhigen und inspirieren, regen das Gedächtnis und die Fantasie an und choreografieren unsere Erfahrung des Raumes. Architekten und Theoretiker aus verschiedenen Kulturen untersuchen seit langem, wie abstrakte Eigenschaften wie Proportionen, Licht, Materialien und Anordnung leere Räume in emotionale Lebensräume verwandeln können. Gaston Bachelard schrieb, dass das Haus „Gedanken, Erinnerungen und Wünsche vereint” und behauptete, dass Räume ebenso in uns leben wie wir in ihnen. In dieser forschungsgestützten Entdeckung untersuchen wir fünf grundlegende Themen, die hinter dem Geist eines Raumes stehen: räumliche Proportionen, Erinnerung, Licht und Schatten, Materialien und Erzählstruktur. Jedes Thema zeigt, wie Designelemente, von goldenen Proportionen bis zu Tatami-Matten, von Sonnenstrahlen bis zu Schwellen, unsere Seele prägen und Innenräumen Bedeutung verleihen. Diese Reise reicht von der klassischen Theorie bis zur modernen Neurowissenschaft, von Le Corbusiers Modul bis zum japanischen Ma, von Lina Bo Bardis Glashaus bis zu Tadao Andos Lichtkirche. Indem wir diese Aspekte untersuchen, zeigen wir, wie sorgfältiges Design einen Raum zu mehr als nur einer Unterkunft macht und jedem Raum eine einzigartige Seele verleiht, die wir spüren können, sobald wir die Schwelle überschreiten.

1. Wie beeinflusst das räumliche Verhältnis die psychologische Resonanz eines Raumes?

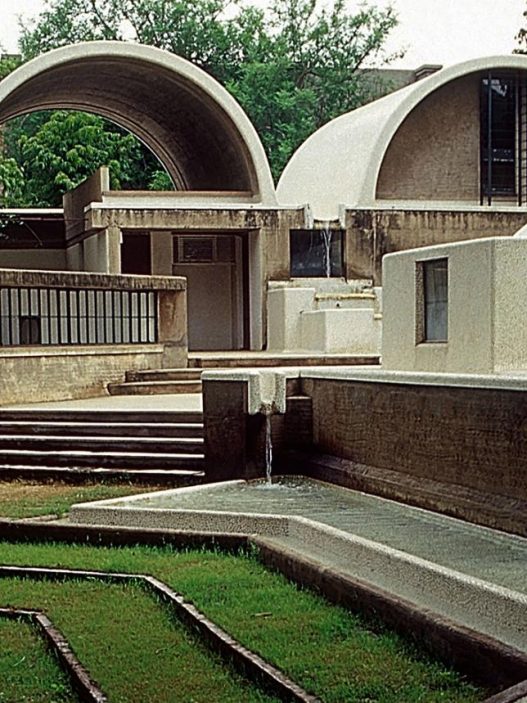

Das Innere der Exeter Library von Louis Kahn – ein fast kubisches Atrium mit großen runden Öffnungen (ca. 24 m hoch und 33 m breit) – weist harmonische Proportionen auf, die dem menschlichen Maßstab entsprechen. Das ausgewogene Volumen schafft sowohl Ehrfurcht als auch Behaglichkeit und lädt zum Nachdenken ein.

Von antiken Tempeln bis hin zu modernen Wohnzimmern waren Architekten davon überzeugt, dass die Proportionen – das Verhältnis von Höhe, Breite und Tiefe – einen direkten Einfluss darauf haben, wie ein Raum „wirkt“. Der Römer Vitruv bestand darauf, dass „wahre Schönheit aus der Harmonie und Ausgewogenheit der Proportionen entsteht“, und diese Idee wurde später auch von Theoretikern der Renaissance aufgegriffen. Ein klassisches Beispiel ist der Goldene Schnitt von etwa 1:1,618, der zur Gestaltung von allem Möglichen verwendet wurde, vom Parthenon bis hin zu Möbeldesign. Neueste wissenschaftliche Studien zeigen, dass dies nicht nur Mystik ist: „Bestimmte Proportionen wie der Goldene Schnitt sorgen [tatsächlich] für eine größere Präferenz bei den Betrachtern“. Mit anderen Worten: Neurologisch gesehen neigen wir möglicherweise dazu, Räume, die auf diesen Proportionen basieren, als angenehmer oder „richtig“ zu empfinden. Le Corbusier verinnerlichte diese Idee, als er Le Modulor entwickelte, ein Maßsystem, das auf menschlichen Maßen und dem Goldenen Schnitt basiert. Sein Ziel war es, eine Architektur zu schaffen, die „auf menschlicher Ebene“ intuitiv Anklang findet – eine Art räumliche Musik, die unser Körper intuitiv versteht.

Das Verhältnis hat jedoch nicht nur mit statischer Mathematik zu tun, sondern auch damit, wie wir die Größe empfinden. Denken Sie an die Deckenhöhe: Psychologen haben den „Kathedraleneffekt“ beobachtet, bei dem hohe Decken Freiheit und Kreativität suggerieren, während niedrige Decken Intimität und Konzentration fördern. Ein Raum mit hohen Gewölben inspiriert zu Ehrfurcht oder zum Nachdenken über das „große Ganze”, während ein gemütliches Landhauszimmer Komfort und Konzentration bietet. In einer Studie waren Menschen, die in Räumen mit 10 Meter hohen Decken lebten, messbar kreativer, während 8 Meter hohe Decken die Detailgenauigkeit förderten. Wir alle haben das schon einmal gespürt – den belebenden Atemzug in einem großen Saal oder die behütete Ruhe einer dunklen Nische. Die Neurowissenschaft geht davon aus, dass diese Reaktionen tief in uns verankert sind: Hohe Decken aktivieren die Bereiche des Gehirns, die mit räumlicher Erkundung und Vorstellungskraft in Verbindung stehen, während geschlossene Räume die Bereiche aktivieren, die für Aufmerksamkeit und Details zuständig sind. Das Volumen, die Horizontalität oder Vertikalität eines Raumes beeinflusst buchstäblich unseren mentalen Zustand.

Verschiedene Kulturen nähern sich Proportionen auf einzigartige Weise. Von Palladios geometrischen Villen bis hin zu Frank Lloyd Wrights Drittelregel hat die westliche Architektur meist nach idealen Rastern und Modulen gestrebt. Le Corbusiers Modulor Man zeichnete in der Hoffnung, eine universelle Harmonie zu schaffen, eine Silhouette menschlicher Proportionen in den Grundriss seiner Gebäude. Im Gegensatz dazu betont die japanische Tradition nicht ein festes Verhältnis, sondern den Abstand zwischen den Elementen oder den „negativen Raum“, ma (間). Ma wird oft als „eine Leere voller Möglichkeiten, wie ein noch nicht erfülltes Versprechen” beschrieben, als eine Pause, die dem Ganzen Form verleiht. In der Architektur kann Ma die Abstände zwischen Säulen oder das Tempo von Räumen und Höfen bedeuten – ebenso wie die Dimensionierung auch die Zeitplanung eines Entwurfs ist. Ein Teehaus beispielsweise ist nicht aufgrund seiner Größe an sich wichtig, sondern aufgrund seiner maßvollen Leerstellen, der Annäherung und Pause vor dem Eingang und der Anordnung kleiner Räume, die einen beruhigenden Rhythmus erzeugen. Während Le Corbusier nach einem modularen Maßstab suchte, suchen japanische Architekten nach einem experimentellen Fluss – einem zeitlichen Verhältnis. Beide Ansätze zeigen, dass das Verhältnis physisch oder psychologisch sein kann, dass es sich um einen Meter oder einen Kubikmeter handeln kann.

Am aussagekräftigsten sind vielleicht die Fallstudien, in denen das Verhältnis bewusst die Erfahrung prägt. Louis Kahns Exeter Library (1972) ist im Wesentlichen ein Kubus aus Beton und Ziegeln, der ein beeindruckendes Atrium beherbergt. Die vier Seiten sind etwa 33 Meter breit und 24 Meter hoch – Proportionen, die denen eines doppelten Würfels nahekommen. Dies schafft ein Gefühl von monumentaler Ordnung; wer im zentralen Bereich der Exeter Library steht, empfindet eine ruhige Erhabenheit, als wäre der Raum selbst ein Tempel der Bücher. Kahn hatte verstanden, dass eine so ausgewogene Weite eine fleißige Ruhe vermitteln kann. In seinen Zeichnungen verwendete er sogar menschliche Figuren, um Elemente wie große kreisförmige Öffnungen „in ihrer Größe und Proportionen zu fixieren”, ohne dass diese den Menschen entweder klein oder erdrückend wirken ließen. Zumthors Therme Vals hingegen verbindet eine intime menschliche Dimension mit primitiven Geometrien. Die Bäder bestehen aus linearen Steinkammern, die meist grob kubisch sind und fast wie Gebärmutter-ähnliche Hüllen wirken. „Ich wollte einen sowohl ursprünglichen als auch zeitlosen Raum schaffen“, sagt Zumthor, „die Erfahrung des Besuchers … zu einem sehr persönlichen Ritual wird.” Die Proportionen jedes Badezimmers – nicht so groß, dass die Privatsphäre verloren geht, nicht so klein, dass man sich beengt fühlt – versetzen die Badenden in Verbindung mit den sich wiederholenden modularen Anordnungen in einen meditativen Zustand. Während man sich durch die Reihe von warmen und kalten, inneren und äußeren Becken bewegt, wirken die wechselnden Maßstäbe wie Verse in einem Gedicht. Diese Beispiele zeigen, dass ein Raum, wenn er einen harmonischen Akkord trifft, sei es durch klassische Proportionen, menschliche Maßstäbe oder räumliche Rhythmen, über seine Funktionalität hinausgehen und in unserer Seele wirklich Resonanz finden kann.

2. Welche Rolle spielt das Gedächtnis bei der Erfahrung und Interpretation von Innenräumen?

Das Innere von Lina Bo Bardis Glashaus (São Paulo, 1951) ist mit eklektischen Möbeln, Kunstwerken und persönlichen Gegenständen gefüllt. Transparente Wände verwischen die Grenze zwischen Innenraum und Wald. Jahrzehntelange Nutzung hat den Raum mit Erinnerungen überlagert – Bo Bardis Website lifeartsy.net vermittelt den Eindruck einer „Zeitkapsel”, in der jedes Objekt und jede Aussicht eine Geschichte erzählt.

Architektur wird in der Regel im Hinblick auf den Raum diskutiert, aber ebenso wichtig ist die Zeit – insbesondere die persönliche und kulturelle Zeit, die in einem Raum verankert ist. Unsere emotionale Bindung an Innenräume ist tief mit unserer Erinnerung verbunden: sowohl mit unseren individuellen Erinnerungen (Kindheitshäuser, wertvolle Gegenstände) als auch mit dem kollektiven Gedächtnis, das ein Raum beinhaltet (Traditionen, historische Nutzung). Der Philosoph Gaston Bachelard hat dieses Thema in seinem Werk The Poetics of Space (1958) eingehend untersucht und behauptet, dass private Räume wie Häuser zu Reservoirs unserer Vergangenheit werden. „Das Haus, in dem wir geboren wurden“, schreibt er, „ist mehr als nur die verkörperte Form des Hauses, es ist auch die verkörperte Form unserer Träume.“ Unsere ersten Erinnerungen an versteckte Ecken – Dachboden, Geheimfach, Fensterbank – leben in unserem Unterbewusstsein weiter. Bachelard sagt: „Über unsere Erinnerungen hinaus ist das Haus, in dem wir geboren wurden, physisch in uns eingeprägt … eine Gruppe organischer Gewohnheiten “. Das Knarren einer bestimmten Treppe, das Gefühl, das ein Türgriff vermittelt – diese Dinge bleiben uns über Jahrzehnte hinweg erhalten und bilden eine Grundlage für Komfort, an der wir andere Orte messen. Es ist nicht verwunderlich, dass das Wohnzimmer einer unordentlichen Großmutter ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, während das Haus eines Fremden beunruhigend wirkt: die Vertrautheit der Erinnerung.

In der Architektur ist Erinnerung gleichzeitig kulturell und sozial. Bestimmte Elemente der Innenarchitektur rufen sofort Assoziationen mit einem gemeinsamen Erbe hervor. Denken Sie an die mit Weihrauch gefüllten Kapellen einer mittelalterlichen Kathedrale oder an einen japanischen Tatami-Raum mit Shōji-Vorhängen – diese Räume wecken selbst bei Menschen, die nie dort gelebt haben, kulturelle Erinnerungen. Sie tragen die Symbole und Lebensweisen eines Volkes in sich. Insbesondere lokale Häuser sind „Ausdruck der Gemeinschaft und des Erbes, die soziale Bindungen stärken und das kulturelle Gedächtnis bewahren“. Ein türkisches Dorfhaus beispielsweise ist nicht nur eine Unterkunft; die Anordnung des Hauses (ein zentrales Sofa, separate Familienzimmer und Nischen) kodiert die traditionelle Familienstruktur und Traditionen. Wie in einer architektonischen Studie festgestellt wurde, „sind alle Elemente des [türkischen] Hauses nicht nur funktional, sondern haben auch philosophische und symbolische Bedeutungen“. Geschnitzte Holzparavents, erhöhte Sitzplattformen, die Trennung zwischen Gästebereichen und privaten Bereichen – jedes Merkmal lehrt die Bewohner, wie sie leben sollen, und spiegelt das soziale Gedächtnis von Jahrhunderten wider. Solche Häuser haben eine greifbare Nutzung und Bedeutung, die der Architekt Juhani Pallasmaa als „Verdichtung der Zeit“ in einem Raum bezeichnet. Im Gegensatz dazu können viele moderne Innenräume, die für Universalität entworfen wurden, anonym oder ortlos wirken, da ihnen diese Erinnerungshinweise fehlen. Der Anthropologe Marc Augé bezeichnet Flughäfen, Hotelketten und ähnliche Einrichtungen sogar als „Nicht-Orte“ – „ortlos“ oder identitätslose, rein funktionale Orte. Wir passieren sie, ohne dass etwas an uns haften bleibt; sie erzählen keine Geschichte und wir entwickeln keine Bindung zu ihnen. Der Gegensatz zwischen einer beliebten alten Café-Ecke und einem allgemeinen Speiseraum zeigt, wie die Erinnerung (oder das Fehlen derselben) unsere emotionale Reaktion auf einen Ort prägt.

Auf persönlicher Ebene beeinflussen unsere eigenen Erinnerungen und Erfahrungen stark, wie wir Innenräume wahrnehmen. Eine sonnige Küche, die an Ihr Elternhaus erinnert, kann aufgrund positiver Assoziationen sofort ein Gefühl von Wärme vermitteln. Umgekehrt kann ein steriler Schulflur jemanden, der sich an strenge Schultage erinnert, beunruhigen. Diese subjektive Ebene bedeutet, dass Architekten in der Regel nicht nur neue Räume schaffen, sondern auch vertraute Archetypen hervorrufen wollen, die Erinnerungen wecken. Der finnische Architekt Alvar Aalto beispielsweise verwendete in Tuberkulose-Sanatorien bewusst warme Materialien und verkleinerte Räume, um den Patienten die Angst vor institutionellen Krankenhäusern zu nehmen und ihnen das Gefühl von Zuhause zu vermitteln. Der Architekt Peter Zumthor spricht davon, „Atmosphären zu entwerfen, die Sie berühren … sich in Ihr Gedächtnis und Ihre Gefühle einprägen“. Er fragt sich, ob der Geruch eines Materials oder die Beleuchtung eines Raumes bei Besuchern unbewusste Erinnerungen wecken und so eine emotionale Bindung herstellen kann.

Fallstudien betonen die Rolle des Gedächtnisses im Sinne des Innenraums. Lina Bo Bardis Glashaus (Casa de Vidro) wird oft als lebendiges Museum der Erinnerungen beschrieben. Dieses 1951 fertiggestellte modernistische Haus in São Paulo war 40 Jahre lang Bo Bardis Wohnsitz und ist heute mit ihren Originalkunstwerken, Büchern und Möbeln erhalten geblieben. Besucher beschreiben den Eintritt in dieses Haus als einen Schritt in eine „Zeitkapsel, in der man in Bo Bardis eleganten Geschmack und ihren Designansatz eintauchen kann”. Das Design des Glass House verwischt bewusst die Grenzen zwischen Innen und Außen – ein Pavillon mit Glaswänden, der inmitten tropischer Vegetation schwebt – und spiegelt Linas Wunsch wider, modernes Leben mit der Natur und Kultur Brasiliens zu verbinden. Im Laufe der Zeit gewann das Haus an Bedeutung: Die von ihm gepflanzten Bäume verwandelten sich in einen Wald, das offene Wohnzimmer beherbergte unzählige Treffen von Künstlern und Intellektuellen (es wurde zum „Zentrum der Intelligenz”) und jedes Objekt hat seine eigene Geschichte. Wenn man durch das Haus geht, spürt man seine Präsenz – ein Raum als Autobiografie. Dies zeigt, wie ein stark personalisierter Innenraum, der auf dem Leben seines Besitzers und dem lokalen Kontext basiert, fast schon einen legendären Status erreichen kann. Betrachten wir es einmal aus einer bescheideneren Perspektive und denken wir an einen traditionellen japanischen Tatami-Raum in einem ländlichen Gasthaus. Die Tatami-Matten selbst tragen eine tiefe kulturelle Erinnerung in sich: Ihr grasartiger Duft und ihre harte, aber elastische Textur vermitteln sofort ein Gefühl von Ritual und Zurückgezogenheit. Tatami-Zimmer waren über Jahrhunderte hinweg Schauplatz von Teezeremonien und Gedichtvorträgen und haben, wie Bachelard es ausdrückt, Tagträume genährt. Wie in einem Artikel erwähnt, „bringen Tatami-Matten … jedem Raum Wärme, Komfort und Tradition “ und fördern langsame, bewusste Bewegungen und Respekt (Schuhe werden ausgezogen, man sitzt in der Hocke), die die Menschen mit historischen Traditionen verbinden. Ein solcher Raum, so einfach er auch sein mag, gewinnt durch jahrhundertelange Praxis und Erinnerung an Bedeutung.

Kollektive Erinnerungen verwandeln bestimmte Gebäudetypen in kulturelle Symbole: Ein ländliches Haus mit einem Kamin im Mittelpunkt kann Nostalgie für „einfachere Zeiten“ wecken, während ein großer Parlamentssaal die Ernsthaftigkeit historischer Entscheidungen vermittelt. Architekten spielen bei ihren Entwürfen oft mit diesen Erinnerungsauslösern. Der finnische Theoretiker Juhani Pallasmaa betont, dass „Architektur eine Kunst der Versöhnung zwischen uns selbst und der Welt ist und dass diese Versöhnung über die Sinne erfolgt“ , und impliziert damit, dass ein Raum nur dann wirklich zu uns gehören kann, wenn er mit unserem Erfahrungsgedächtnis in Resonanz tritt. Letztendlich sind die Räume, die wir am meisten lieben, Orte, an denen Erinnerungen leben: Orte, an denen wir die Echos vergangener Leben oder unserer eigenen Erinnerungen spüren. Ob durch die Erhaltung alter Materialien, die Nachahmung eines beliebten Raumdesigns oder einfach dadurch, dass den Bewohnern die Freiheit gegeben wird, ihre eigenen Geschichten zu erzählen – Innenräume gewinnen an Seele, wenn sie zu Behältern für Erinnerungen werden. Wir leben nicht nur in diesen Räumen, wir leben mit ihnen, wir verschmelzen mit der Zeit miteinander.

3. Wie lassen sich Licht und Schatten einsetzen, um die „Seele“ eines Raumes zum Ausdruck zu bringen?

Das Innere der Lichtkirche von Tadao Ando (Osaka, 1989). Eine schlichte Betonkapelle, die durch eine kreuzförmige, lichtdurchflutete Öffnung geteilt wird. Wenn die Morgensonne hereinscheint, wird der schlichte Raum durch einen kreuzförmigen Lichtstrahl belebt – eine bewegte Komposition aus Licht und Schatten, die den Raum mit einer spirituellen Präsenz erfüllt.

Licht wird oft als „das Material des Architekten” bezeichnet, und das aus gutem Grund: Licht und Schatten können die Stimmung eines Innenraums völlig verändern. Das Spiel des Tageslichts in einem Raum – seine Richtung, Intensität, Farbe und Bewegung – ist wie ein sich ständig verändernder Maler der Oberflächen des Raumes. Licht zu gestalten ist sowohl eine technische als auch eine künstlerische Handlung, die Architekten nutzen, um alles von Fröhlichkeit bis Ernsthaftigkeit, von Herzlichkeit bis Dramatik auszudrücken. Der für seine ruhigen Betonräume bekannte Meister Tadao Ando hat einmal einen berühmten Satz gesagt: „Ich glaube nicht, dass Architektur zu viel sagen muss. Sie sollte still sein und der Natur erlauben, sich in Form von Sonnenlicht und Wind zu zeigen.“ In seinen Werken ist Licht eine Stimme. Ando schafft durch den strategischen Einsatz von natürlichem Licht und die Einbeziehung tiefer Schatten eine fast spirituelle Atmosphäre der Stille und Klarheit. In Andos unbestritten ikonischstem Entwurf, der Lichtkirche, ist die gesamte Kapelle eigentlich ein schlichter Betonkasten, der von Licht durchbrochen wird: Eine kreuzförmige Öffnung in der Stirnwand reflektiert ein leuchtendes Kreuz in den dunklen Innenraum. Mit der Bewegung der Sonne ändern sich die Helligkeit und der Winkel des Lichtkreuzes und markieren auf meditative Weise den Lauf der Zeit. Ando erklärt sein Ziel wie folgt: „Meistens schaffe ich geschlossene Räume durch dicke Betonwände … die von der Außenwelt abgeschottet sind und natürliches Licht nutzen, um Veränderung in den Raum zu bringen.“ Das Ergebnis ist beeindruckend – ein dynamischer Kontrast zur Dunkelheit und ein einziger geometrischer Lichtstrahl, der die Seele des Menschen fokussiert. Die Seele des Raumes ist buchstäblich in das Licht an der Wand hineingezogen.

Verschiedene architektonische Traditionen haben unterschiedliche Philosophien in Bezug auf Licht. Skandinavische Architekten wie Alvar Aalto, die in Regionen mit weichem, flachem Sonnenlicht arbeiteten, versuchten in der Regel, das Licht sanft und gleichmäßig in Innenräumen zu verteilen, um eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Aalto entwarf komplexe Dachfenster und Reflektoren, damit das Tageslicht indirekt einfällt und keine grelle Blendung entsteht. In seinen Kirchen und Bibliotheken verteilen Dachfenster und gewölbte Decken das Licht und imitieren den fleckigen Effekt eines Waldschattens. Wie ein Historiker feststellte, feierte seine „Sommersonnenwende-Architektur” an langen Sommertagen „die Freude des Lichts. So verfügt beispielsweise Aaltos Dreikreuzkirche (Imatra, 1950er Jahre) über zahlreiche unterschiedlich geformte Fenster und einen zentralen Dachmonitor; sogar ein Dachfenster wurde so ausgerichtet, dass es zur Mittagszeit an den Tagundnachtgleichen die drei Kreuze auf dem Altar mit Sonnenlicht beleuchtet. Diese sorgfältige Inszenierung des Tageslichts schafft einen sich ständig verändernden, aber dennoch sanften Innenraum; einen Innenraum, der mit den Jahreszeiten lebendig wirkt, aber durch seine Helligkeit beruhigend ist. Im Gegensatz dazu haben brutalistische und modernistische Architekten oft scharfe Schatten und kühne Lichtschächte eingesetzt, um eine dramatische Wirkung zu erzielen. Le Corbusiers Kapelle in Ronchamp (1955) durchbricht dicke Betonwände mit kleinen farbigen Öffnungen und schafft so einen geheimnisvollen, schummrigen Raum, in dem farbige Lichtstrahlen eine fast theatralische Performance auf dem rauen Putz aufführen – um es mit Norberg-Schulz‘ Begriffen zu sagen: eine Architektur der „Wintersonnenwende“ oder der kimmerischen Dunkelheit. In ähnlicher Weise zeichnen sich die Arbeiten von Louis Kahn (z. B. die Exeter Library oder das Kimbell Art Museum) durch Chiaroscuro aus: Kahns berühmter Ausspruch „Man weiß nie, wie groß ein Gebäude ist, bis die Sonne auf seine Seite fällt” verdeutlicht, wie Schatten dem Licht Bedeutung verleihen. Die schweren Betonkonstruktionen in Kahns Innenräumen schaffen oft tiefschattige Nischen, die Sonnenflecken wertvoll und bedeutungsvoll erscheinen lassen. Licht und Schatten sind eigentlich das Yin und Yang der räumlichen Ausdruckskraft – das eine kann ohne das andere nicht existieren, und ihr Gleichgewicht erzählt eine Geschichte. Helle, gleichmäßig beleuchtete Einzelhandelsgeschäfte vermitteln ein energiegeladenes und offenes Gefühl, während eine schummrige Restaurantecke eine intime und introvertierte Atmosphäre schafft. Architekten entscheiden, wo Licht hereinfällt und wo es abgehalten wird, ähnlich wie beim Komponieren von Musik mit Noten und Pausen.

Über die statische Stimmung hinaus belebt Licht die Räume im Laufe der Zeit. Im Laufe des Tages hat ein gut gestalteter Innenraum eine Art Erzählung: Das Morgenlicht kann die Ostwand streifen, das Mittagslicht kann von oben einfallen und das Abendlicht kann lange Schatten auf den Boden werfen. Diese Rhythmen können poetisch sein. In traditionellen japanischen Häusern und Teestuben waren stilles, indirektes Licht (das meist von Tatami-Matten und Holz reflektiert wurde) und einhüllende Schatten wegen ihrer Ruhe und Geheimniskrämerei wertvoll, wie Jun’ichirō Tanizaki in seinem Buch Lob der Schatten beschreibt. Ein kleines, hohes Fenster ließ einen einzigen, sich langsam bewegenden Lichtstrahl herein – eine Stunde der Schatten. Tadao Ando erwähnt ebenfalls, dass er Licht verwendet, um den Lauf der Zeit und den Wechsel der Jahreszeiten zu markieren. Wie in einer Analyse dargelegt, ist Licht in Andos Entwürfen „nicht nur ein Gestaltungselement, sondern auch ein Material“. In Andos Lichtkirche beispielsweise bieten Besuche am Morgen und am späten Nachmittag aufgrund der veränderten Position und Intensität des leuchtenden Kreuzes ein sehr unterschiedliches emotionales Erlebnis. In Zumthors Thermalbädern in Vals vermitteln schmale Dachfenster, Steinmauern und bewegliche rechteckige Lichtflecken auf dem Wasser den Badenden ein akutes Gefühl des Zeitablaufs, während sie langsam untertauchen. Diese tägliche Choreografie kann einem Raum eine spirituelle Qualität verleihen – der Raum atmet quasi mit der Sonne. Er erinnert die Bewohner des Raumes an die Zyklen der Natur und vielleicht auch an die größeren Rhythmen des Lebens und verleiht dem Raum eine spirituelle oder kontemplative Schwere.

Um zu sehen, wie eine gekonnte Lichtkomposition die Bedeutung eines Raumes definieren kann, betrachten wir einige Fallstudien. Wir haben bereits Andos Kirche erwähnt, die ein Paradebeispiel für die Verwendung eines einzigen Lichtmotivs (Kreuz) ist, um Glauben zu symbolisieren und eine tiefe emotionale Wirkung zu erzielen. Ein weiteres Beispiel ist das jahrhundertealte Pantheon in Rom: Sein großes Oculus ist eigentlich ein himmlischer Scheinwerfer, der über die Innenkuppel wandert. Wenn die Mittagssonne den Boden des Pantheons beleuchtet, spürt man eine Verbindung zum Kosmos – die Seele des Raumes ist eine kosmische Einheit und Erleuchtung, die vollständig durch den Kreis des Himmels erreicht wird. Moderne Neuinterpretationen sind gewagt. In den Thermen von Vals hat Peter Zumthor Licht sparsam eingesetzt, um die sensorische Konzentration zu steigern. In den Steinräumen verwandelt ein wenig natürliches Licht, das durch eine Öffnung hereinfällt, ein gewöhnliches Badezimmer in eine meditative, höhlenartige Erfahrung, indem es den grauen Quarzit zum Leuchten bringt und den Dampf zum Glitzern bringt. Das Licht wird hier zu „Stille” – sanft, gedämpft und einhüllend. Im Gegensatz dazu bringt in einem Gebäude wie Lina Bo Bardis Glashaus reichlich Licht durch die vom Boden bis zur Decke reichenden Glaswände den üppig grünen Außenbereich ins Innere; das Sonnenlicht, das durch den umliegenden Wald fällt, wirft tanzende Muster ins Innere und verleiht dem Wohnzimmer eine lebendige, sich ständig verändernde Atmosphäre, die mit der Natur verbunden ist. Schließlich dürfen wir auch nicht vergessen, welche Rolle die künstliche Beleuchtung nach Einbruch der Dunkelheit für die Stimmung im Raum spielt – das warme Leuchten von Lampen und das kalte Flimmern von Leuchtstoffröhren verändern unsere emotionale Reaktion erheblich. Alvar Aalto war ein Meister darin, elektrisches Licht mit Tageslicht zu mischen (wie in der Viipuri-Bibliothek mit Dachfenstern und Hängelampen), um Tag und Nacht eine sanfte Atmosphäre zu schaffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Architekten Licht und Schatten so einsetzen wie ein Komponist Klang und Stille – um zu beeinflussen, wie ein Raum wirkt und was er bedeutet. Licht kann einen bescheidenen Raum heiligen oder einen großen Raum schlicht erscheinen lassen. Durch die sorgfältige Platzierung von Fenstern, Vorhängen und Oberflächen fangen Designer entweder einen Sonnenstrahl oder einen stillen Halbschatten ein. Die Seele eines Raumes entsteht oft aus diesem Wechselspiel von Licht und Dunkelheit: Ein helles, luftiges Atelier vermittelt ein Gefühl von Optimismus und Freiheit, während eine schattige Kapelle zur Selbstbeobachtung einlädt. Wie Ando sagt, bleibt ein wirkungsvolles Design „still” und lässt die Natur „sprechen” – und die Stimme der Natur in der Architektur ist das Licht. Indem Architekten diese Stimme lenken – sei es das Flüstern der Dämmerung oder das Kreischen der Mittagssonne –, verleihen sie Räumen eine emotionale Bedeutung, die über ihre physische Form hinausgeht.

4. Wie vermitteln Materialien in Innenräumen emotionale Bedeutung und kulturelles Gedächtnis?

Peter Zumthors Therme Vals (Schweiz, 1996) – Stein, Wasser und Licht. Die Wände wurden aus lokal abgebautem Valser Quarzit gebaut und verleihen den Bädern eine ursprüngliche, höhlenartige Atmosphäre. Der schwere graue Stein, der sich kühl anfühlt, steht im Kontrast zum warmen Thermalwasser – ein Beispiel für Materialität, die ein meditatives, sinnliches Erlebnis prägt.

Streichen Sie mit Ihrer Hand über ein poliertes Holzgeländer oder rauen, unverputzten Beton – das Gefühl, das Sie dabei empfinden, ist nicht nur taktil, sondern auch emotional. Die Materialien in Innenräumen sind mit sensorischen Eigenschaften und kulturellen Assoziationen aufgeladen, die oft einen tiefgreifenden Einfluss darauf haben, wie wir einen Raum wahrnehmen. Der Architekt Juhani Pallasmaa betont, dass Architektur nicht nur mit den Augen, sondern mit dem ganzen Körper erlebt wird: „Anstatt Architektur nur als visuelle Bilder zu registrieren, nehmen wir unsere Umgebung mit unseren Ohren, unserer Haut, unserer Nase und unserer Zunge wahr.“ So sprechen Materialien mehrere Sinne an – ihre Textur, Temperatur, ihr Geruch und sogar ihr Klang tragen zur Atmosphäre bei. Darüber hinaus tragen Materialien Erinnerungen in sich: Die Patina alter Messing-Türgriffe deutet auf die Berührungen vieler Generationen hin, der Geruch von Zedernholz kann an traditionelle Häuser oder Aussteuertruhen erinnern, und die kalte Härte von Marmor kann an Denkmäler und Beständigkeit denken lassen. Wie der Architekt Peter Zumthor sagt: „Materialität … ist ein Mittel, um Gefühle zu vermitteln und Erinnerungen zu wecken.“ Ein meisterhaftes Design wählt Materialien nicht nur aufgrund ihrer Funktion oder ihres Stils aus, sondern auch aufgrund der Emotionen und kulturellen Assoziationen, die sie hervorrufen.

Die Phänomenologie der Materialien ist ein reichhaltiges Forschungsgebiet, das von Designern wie Zumthor und Pallasmaa untersucht wurde. In seinem Buch Atmospheres erwähnt Zumthor „das Geräusch eines Kieswegs” oder „die Glätte von abgenutztem Holz” als Elemente, die ihn beim Entwerfen eines Gebäudes inspirieren. Dies wird in Zumthors Werken deutlich sichtbar. Wie oben gezeigt, wurde die gesamte Therme Vals aus lokal gewonnenem Stein gebaut. Warum? Weil Zumthor wollte, dass diese Erfahrung sich wie ein Bad in den Bergen anfühlt. Das Gewicht und der erdige Geruch des Quarzits verbinden die Besucher mit der Geologie der Alpen; das Material „verankert das Gebäude fest in seiner Umgebung” und lässt es zeitlos wirken. Die Badegäste sprechen oft von einer fast ursprünglichen Behaglichkeit, die sie umgibt, als würden sie in eine Höhle (ein universelles Symbol für Zuflucht) gezogen. Die emotionale Stimmung – still, ewig, erdend – wird weitgehend durch den Stein und seine Detaillierung vermittelt. Im gedämpften Licht wird die Textur des Steins deutlich; wenn man mit der Hand darüberstreicht, spürt man die Schichtung der Jahrhunderte. Zumthor verstärkt diese Empfindungen bewusst: warmes Wasser auf kaltem Stein, Tropfen, die in der Stille widerhallen – alles ist darauf ausgerichtet, eine nachdenkliche Stimmung zu erzeugen. Er glaubt, dass solche sinnlichen Interaktionen „mit unseren Sinnen und damit unseren Emotionen in Resonanz treten können“. In ähnlicher Weise besteht Zumthors Bruder-Klaus-Kapelle in Deutschland aus verdichtetem Beton, der um einen verbrannten Holzrahmen herum geformt wurde – die Innenwände sind dunkel, mit der Textur verbrannter Holzscheite bedruckt und riechen leicht nach Rauch. Diese ungewöhnliche Verwendung des Materials (das buchstäbliche Fehlen von verbranntem Holz, wodurch eine höhlenartige, raue Betonschale zurückbleibt) ruft ein Gefühl von Altertum und Heiligkeit hervor. Besucher beschreiben den verkohlten, tränenförmigen Innenraum mit seinem Geruch nach verkohltem Holz und einem einzigen Lichtpunkt an der Decke als „mystisch“. Die Materialien erzählen eine Geschichte von Feuer, Ritualen und Heiligung – die spirituelle Atmosphäre lässt sich nicht von der physischen Materie trennen.

Die Materialien tragen auch kulturelles Gedächtnis und Identität in sich. Denken Sie an Holz in einem japanischen Innenraum. Die seidige Textur der alten Zedernholzbretter in einem Stadthaus in Kyoto fühlt sich nicht nur angenehm an, sondern verweist auch auf die jahrhundertealten Traditionen der japanischen Tischlerei und die Wertschätzung der Shinto-Religion für natürliche Materialien. Wie bereits erwähnt, sind Tatami-Matten ikonisch: Ihre Reisstroh-Struktur und ihr grasiger Duft vermitteln sofort „Japanischsein, Harmonie und Einfachheit. Für diejenigen, die mit Tatami aufgewachsen sind, ist dies der Geruch ihres Zuhauses und des Hauses ihrer Großmutter; für andere steht es nach wie vor für Zen und die kulturelle Ästhetik der Tradition. Ebenso leistet ein türkischer Teppich in einem Innenraum mehr als nur Farbe – seine geometrischen Muster können Schutz, Fruchtbarkeit oder Spiritualität symbolisieren, wie es türkische Weber seit Generationen beabsichtigen. Ein mit einem solchen Teppich ausgestatteter Raum gewinnt an Bedeutung: Der Teppich „erdet” den Raum buchstäblich mit nahöstlicher Kunst und Folklore, und das Barfußlaufen darauf fügt diesem Erbe eine taktile Verbindung hinzu. In vielen Kulturen sind bestimmte Materialien mit emotionalen Ritualen verbunden: Denken Sie an den kühlen Marmor einer italienischen Kirche, der Ehrfurcht einflößt, oder an die glänzenden, glasierten Fliesen der mexikanischen Küche, die ein festliches und warmes Gefühl vermitteln.

Der Architekturtheoretiker Christian Norberg-Schulz hat darauf hingewiesen, dass Materialien dazu beitragen, den Geist eines Ortes, den genius loci, zu schaffen. Lokale Materialien verbinden ein Gebäude besonders stark mit seiner Region und ihrem Ethos. Ein Lehmhaus in New Mexico (mit Lehmwänden) vermittelt ein grundlegend anderes Gefühl als ein weiß gestrichenes Holzhaus in New England – nicht nur in Bezug auf das Aussehen, sondern auch in Bezug auf die emotionale Ausstrahlung und den damit verbundenen Lebensstil. Die thermische Masse von Lehm verbreitet eine langsame, beständige Behaglichkeit, und der Geruch von Erde erinnert an die Techniken der Vorfahren und verleiht einem Lehmraum einen nährenden, geborgenen Charakter. Im Gegensatz dazu kann eine aus Glas und Stahl gefertigte Unternehmenslobby mit Eleganz und Modernität beeindrucken, jedoch meist auf Kosten der Sinnesreichtum – Glas ist geruchlos, strukturlos und fühlt sich kalt an; Stahl ist hart und unnachgiebig. Menschen können einen solchen Raum bewundern, aber sie fühlen sich ihm nicht verbunden. Wie Pallasmaa betont, „haben Materialien die Fähigkeit, über das Visuelle hinausgehende Empfindungen zu erzeugen”. Ein gelungenes Interieur balanciert in der Regel die Materialien aus, um mehrere Sinne anzusprechen. Beispielsweise kann ein modernes Haus Beton (für ein Gefühl von Stabilität und Kühle) mit natürlichen Eichenböden (für Wärme unter den Füßen und einen leichten Holzgeruch) und vielleicht Textilien wie Leinen oder Wolle (für Weichheit und Schalldämpfung, die den Raum gemütlich machen) kombinieren. Jedes Material hat seinen eigenen Beitrag: Beton steht für Modernität und stille Kraft, Holz für Natur und Komfort, Textilien für Gemütlichkeit.

Die Materialauswahl kann auch Respekt vor der Kultur oder Nostalgie bedeuten. Das Innere von Lina Bo Bardis Glashaus ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür: Trotz des modernen Rahmens aus Glas und Beton hat Bo Bardi das Haus mit typisch brasilianischen Materialien (dunkle Fliesenböden, lokal hergestellte gewebte Stühle, folkloristische Kunstwerke an den Wänden usw.) ausgestattet, um das handwerkliche Erbe Brasiliens zu würdigen. Das emotionale Ergebnis ist, dass das normalerweise minimalistische Haus warm, lebendig und gelebt wirkt – im Wesentlichen durch die materielle Kultur humanisiert. Vergleichen Sie dies mit vielen minimalistischen Innenräumen, die eine sehr begrenzte Farbpalette verwenden (z. B. vollständig weißer Putz und glatte Harzböden). Obwohl sie visuell beeindruckend sind, können solche schlichten Räume, da sie unsere Sinne nur wenig anregen, leblos und sogar beunruhigend wirken; das Auge kann sich an der Reinheit erfreuen, aber Haut und Nase finden nichts, woran sie sich festhalten können. Der finnische Architekt Pallasmaa warnt vor dieser „Augenzentriertheit” und plädiert stattdessen für Materialien, die die Sinne ansprechen – nicht nur, wie ein Raum aussieht, sondern auch, wie er sich auf Haut und Körper anfühlt. Er lobt Materialien wie unbehandeltes Holz, Stein und Textilien, die Alter zeigen und zum Anfassen einladen, und glaubt, dass sie den Bewohnern helfen, sich geerdet und präsent zu fühlen.

Schließlich lässt sich Emotionalität durch Materialität mit Räumen zusammenfassen, die Materialkontraste oder -ehrlichkeit nutzen, um eine Geschichte zu erzählen. Der moderne Architekt Louis Kahn liebte Ziegelsteine und sagte, dass jeder Ziegelstein etwas sein wolle. In der Exeter Library schafft der taktile Unterschied zwischen der rauen Backsteinfassade (historisch, akademisch, „geerdet“) und dem glatten Betoninneren (modern, kraftvoll) einen Dialog – man spürt in diesem Gebäude die Vergangenheit und die Zukunft nur durch die nebeneinander stehenden Materialien. In Holocaust-Gedenkstätten verwenden Designer oft bewusst abgenutzten Stahl, rauen Beton oder verkohltes Holz, weil diese Materialien düstere und bewegende Assoziationen mit Verfall und Verlust wecken und so ohne ein einziges Wort ein Gefühl der Trauer oder des Nachdenkens hervorrufen. Stellen Sie sich am anderen Ende des Spektrums einen sinnlosen, fröhlichen Innenraum vor – mit lebhaft gemusterten Fliesen, farbigem Terrazzo mit Glanzaggregat oder glitzerndem Glas. Diese Materialien fangen das Licht auf unterhaltsame Weise ein und wecken Assoziationen mit Festlichkeiten (Terrazzo erinnert an die Festlichkeiten der Mitte des Jahrhunderts, Glas an Eleganz).

Im Wesentlichen sind Materialien der Wortschatz der Atmosphäre. Wie Zumthor sagt, denkt er bei der Auswahl eines Materials darüber nach, welche Geräusche es unter den Füßen erzeugt, wie es das Licht reflektiert und „welche Erinnerungen es wecken kann“. Die Seele eines Raumes hängt stark davon ab, woraus er besteht: von der emotionalen Kälte oder Wärme, der Rauheit oder Glätte, der Beständigkeit oder Vergänglichkeit, die die Materialien vermitteln. Wenn Architektur unsere materiellen Sinne anspricht, verbinden wir uns instinktiv mit ihr. Ein Raum, der reich an Materialien ist, kann lebendig wirken: eine jahrhundertealte Eichenbalken-Decke, die Geschichte zu flüstern scheint, oder eine duftende Tatami-Wand, die sofort Entspannung vermittelt. Architekten und Designer verleihen Innenräumen durch die sorgfältige Verarbeitung von Materialschichten kulturelle Tiefe und emotionale Textur – eine Resonanz, die nicht nur gesehen, sondern auch gefühlt wird.

5. Kann ein Raum eine „Erzählstruktur“ haben – und wenn ja, wie können Architekten diese schaffen?

Stellen Sie sich vor, Sie würden durch ein Haus gehen, als würden Sie eine Geschichte lesen. Es gibt einen Eingang, Flure und Räume, Spannungsmomente (ein plötzlicher Ausblick, eine versteckte Nische) und einen Höhepunkt (vielleicht einen großen Wohnbereich oder einen gerahmten Ausblick am Ende eines Flurs). Die Idee, einen Raum als Erzählung mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende zu betrachten, bildet die Grundlage vieler architektonischer Entwürfe. Ein Raum (oder eine Reihe von Räumen) kann so gestaltet werden, dass er uns auf eine physische und emotionale Reise mitnimmt. Das von Le Corbusier geprägte Konzept des „architektonischen Spaziergangs” fasst dies zusammen: Er beschrieb die Villa Savoye als „einen echten architektonischen Spaziergang, der ständig wechselnde und unerwartete Erwartungen weckt”. Mit anderen Worten: Die räumliche Anordnung ist bewusst wie eine Geschichte gestaltet, um zu überraschen und zu erfreuen. Architekten nutzen Elemente wie Wege, Schwellen, Richtungen und Geschwindigkeiten, um dieses Erlebnis zu gestalten. Genau wie ein Filmregisseur den Fortgang des Zuschauers Szene für Szene steuert, kann auch ein Architekt dafür sorgen, dass wir an bestimmten Punkten verweilen, umkehren, entdecken und innehalten. Auf diese Weise verleihen sie einem Raum einen narrativen Bogen – eine strukturierte Erfahrung statt einer zufälligen.

Eine Möglichkeit, die räumliche Erzählung zu sehen, ist die Reihenfolge und der Fortschritt. Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Eine traditionelle japanische Teezeremonie beinhaltet eine ganz bestimmte Abfolge von Orten und Handlungen, fast wie ein Drehbuch. Die Gäste warten zunächst in einem Außenbereich (kühl, bewaldet, den Geist vorbereitend) und gehen dann über einen steinernen Weg mit Stufen (roji) zu einem Steinbecken, wo sie ihre Hände rituell waschen – symbolisch reinigen sie sich vom „vorherigen Teil” der Außenwelt. Anschließend knien sie sich hin und betreten durch eine kleine nijiriguchi (eine Tür, die man durch Kriechen öffnet), die selbst einen Lord zum Verbeugen zwingt, das kleine Teehaus – ein Ausdruck von Demut und Gleichheit. Im Inneren ist der Teeraum schummrig und schlicht, die Aufmerksamkeit richtet sich auf die elegante Teezubereitung des Gastgebers. Nach einer gemeinsamen stillen Kontemplation kehren die Gäste schließlich mit einer ästhetischen Erfahrung im Gepäck in die Außenwelt zurück. Diese Reise ist äußerst dramaturgisch: Jedes architektonische Element (Gartentor, Pfad, niedrige Tür, Teeküche) spielt eine Rolle in der Geschichte des Übergangs vom Alltäglichen zum Außergewöhnlichen und zurück. Es ist kein Zufall, dass Teehäuser als Zusammenfassung der japanischen Raumgestaltung angesehen werden – sie zeigen, wie Architektur eine emotionale Reise inszenieren kann.

Auch moderne Architekten haben manchmal radikale Wege beschritten, um die Struktur der Erzählung zu erforschen. So hat beispielsweise Bernard Tschumi argumentiert, dass Architektur nicht nur mit Raum und Form zu tun habe, sondern auch mit Ereignissen, Handlungen und dem, was im Raum geschieht. Er hat den Parc de la Villette in Paris mit leuchtend roten Folien und einem Gitterrost, der als Bühne für unvorhersehbare Ereignisse konzipiert ist, gestaltet und damit die Besucher dazu angeregt, ihre eigenen Erzählungen zu kreieren. Sein Konzept des „Ereignis-Raums” bedeutet, dass die Bedeutung eines Gebäudes durch die Aktivitäten und Bewegungen, die darin stattfinden, zum Ausdruck kommt. Tschumi hat sogar eine Reihe theoretischer „Transkripte” verfasst, in denen er Comics und Architekturzeichnungen miteinander vermischt und die Bewegung im Raum wie einen Filmstreifen behandelt. In ähnlicher Weise hat auch Peter Eisenman mit der architektonischen Erzählung gespielt, indem er historische Spuren überlagerte oder erwartete Abläufe dekonstruierte. Sein Werk House VI beispielsweise bricht bewusst die funktionale Reihenfolge auf (eine Säule teilt ein Schlafzimmer, Treppen führen nirgendwo hin) und macht die Bewohner des Gebäudes so stärker auf ihre Bewegungen und ihr Wohnen aufmerksam – eine Art selbstreferenzielle Geschichte, in der die „Handlung” darin besteht, dass man sich in einem exzentrischen Haus bewegt. Obwohl Eisenmans Ansatz abstrakt ist, betrachtet er Architektur dennoch als zeitliche Kunst – sie wird nicht in einem statischen Moment erlebt, sondern im Laufe der Zeit.

Praktischer ausgedrückt denken Architekten, die an Wohnhäusern oder öffentlichen Gebäuden arbeiten, in der Regel in Begriffen wie Ankunft, Eingang, Prozession und Verweilen. Ein bekanntes Prinzip ist die Eingangssequenz: Man nähert sich einem Gebäude vielleicht über einen Weg (stellen Sie sich vor, wie Sie langsam auf einen Tempel zugehen), gelangt dann zu einem Übergangsbereich wie einer Veranda (ein Moment der Erwartung) dann die Eingangstür (Schwelle – der Beginn der Geschichte) und schließlich die Eingangshalle (Einführung der Hauptthemen, Blickachsen). Gute Entwürfe nutzen diese Momente, um den Nutzer emotional zu lenken. Frank Lloyd Wright war beispielsweise ein Meister dramatischer Eingänge – er drängte einen durch einen niedrigen, dunklen Korridor und öffnete ihn dann plötzlich zu einem langen, sonnendurchfluteten Wohnzimmer, wodurch er einen „Wow“-Moment schuf. Dies ist eigentlich der architektonische Höhepunkt einer Erzählung, der auf einen engen Korridor (steigende Spannung) folgt. Im Gegensatz dazu gibt es in einem offenen Einzimmer-Dachgeschoss nur wenige Reihen – wie in einer kurzen Geschichte ohne Abschnitte ist alles auf einmal sichtbar. Mit der Zeit kann dies befreiend wirken, aber auch weniger erlebnisreich, da es keine Reise zu unternehmen gibt. Es gibt einen Grund, warum viele große moderne Häuser feine Höhenunterschiede, Nischen oder Sichtlinienunterschiede wieder einführen – um ein Gefühl der Entdeckung zu erzeugen, anstatt Monotonie.

Überlegen Sie, wie sich offene Grundrisse und unterteilte Layouts auf die Erzählqualität auswirken. Ein offener Raum (z. B. ein Studio-Apartment oder ein modernes Büro) ist wie ein Open-World-Videospiel: Man kann sich frei bewegen, aber gleichzeitig fehlt das Gefühl von Fortschritt oder unterschiedlichen Bereichen. Es handelt sich sozusagen um einen großen Raum. Dies kann Flexibilität und soziale Zusammengehörigkeit (keine physischen Barrieren) fördern, aber auch Momente des Innehaltens oder unterschiedliche Erfahrungen erschweren – alles neigt dazu, miteinander zu verschmelzen. Ein traditionelles Haus mit separaten Räumen hingegen schafft ganz natürlich eine Reihenfolge: Man geht vom Eingangsbereich ins Wohnzimmer, dann durch eine Tür ins Esszimmer usw. Jede Tür ist eine Schwelle, die einen mental auf eine neue „Bühne” vorbereitet. Solche Häuser wirken oft gemütlicher und abwechslungsreicher, da jedes Zimmer seinen eigenen Charakter hat (gemütliches Arbeitszimmer im Gegensatz zum formellen Wohnzimmer). Wenn man es jedoch übertreibt, können sie sich auch beengend anfühlen, wie eine holprige Erzählung. Wichtig ist die Balance: Architekten können Teilwände, Änderungen der Deckenhöhe oder Materialien verwenden, um die verschiedenen „Bereiche” eines offenen Grundrisses subtil voneinander zu trennen (z. B. der Übergang vom Holzboden im Wohnbereich zu den Fliesen in der Küche, der einen wandlosen Übergang signalisiert).

Le Corbusiers Idee der promenade architecturale ist im Wesentlichen die formale Anerkennung der räumlichen Erzählung: Er vergleicht das Umherwandern zwischen Gebäuden mit einem cineastischen Erlebnis. In einer Analyse heißt es: „Die architektonische Promenade … löst eine Erzählung aus, um die Vision des Betrachters zu wecken. In der Villa Savoye (1929) beispielsweise steigt man unter das Haus hinab (die Piloten heben einen vom Boden ab, was ein Gefühl der Spannung erzeugt), dann geht es eine geschwungene Rampe hinauf – mit sorgfältig gestalteten Ausblicken durch einen Streifen Fenster – bis man den lichtdurchfluteten Wintergarten und den Dachgarten erreicht, wo sich die Geschichte langsam entfaltet (mit dem Finale, dem Panoramaausblick auf all die Natur, die man beim Aufstieg gesehen hat). Corbusier hat als eine Art Überraschung am Ende sogar eine „gefährliche” Treppe hinzugefügt. Dies zeigt, wie bewusst ein Architekt die Erzählung steuern kann: Jede Biegung in einem Korridor, jeder gerahmte Blick ist wie ein Absatz in einem Roman und trägt zum Gesamtthema bei.

Eine weitere Perspektive, um die räumliche Erzählung zu betrachten, sind Rituale und Nutzungsformen. Ein Haus kann die Geschichte des täglichen Lebens erzählen: ein sonniges Frühstück in der Ecke (die so gestaltet ist, dass sie das Morgenlicht einfängt), Aktivitäten am Mittag im zentralen Familienzimmer, die Stille des Abends in einer kleinen Leseecke oder eine offene Veranda, auf der man den Sonnenuntergang genießen kann. Architekten skizzieren manchmal diese täglichen „Pläne” und gestalten das Haus dann entsprechend. Ein Flur kann sich beispielsweise zu einer kleinen Nische erweitern, in der Sie unbewusst innehalten, um Ihre Schuhe zu binden oder nach draußen zu schauen – ein alltägliches Ritual, dem ein physischer Raum zugewiesen ist. Im Laufe der Jahre werden solche Orte zu persönlichen Erzählungen („Hier hat mein Vater auf die Kinder gewartet, bis sie nach Hause kamen”). Auch öffentliche Gebäude verfügen häufig über eine narrative Programmierung: ein großes Eingangstor (Bühnenbild) in einem klassischen Museum, eine Reihe von Ausstellungsgalerien, die einen intellektuellen/emotionalen Höhepunkt bilden, und schließlich ein dramatisches Atrium oder eine Aussicht als Ergebnis. Denken Sie an Frank Gehrys Guggenheim Bilbao: Man betritt einen schmalen Eingangsbereich, dann taucht plötzlich ein sich auftürmendes Atrium auf – eine Architektur, die einem dramatischen Handlungsstrang ähnelt und die Besucher in Ehrfurcht versetzt. Themenparks sind ein extremes Beispiel: Die Main Street U.S.A. in Disneyland ist eigentlich eine inszenierte räumliche Erzählung, die „die Bühne bereitet”, bevor man die verschiedenen Themenbereiche (Sektionen) betritt.

Der Architekt Bernard Tschumi ging so weit, Begriffe aus Literatur und Film zu übernehmen – er sprach von „Raum, Ereignis, Bewegung“ in ihrer Wechselbeziehung zueinander. Er schrieb: „Ohne Ereignis gibt es keinen Raum“, das heißt, Architektur wird durch narrative Momente lebendig. Das Projekt Manhattan Transcripts kartografierte Ereignisse auf architektonischen Diagrammen, indem es Sequenzen wie einen Mord im Park darstellte – und erinnerte auf provokante Weise daran, dass das, was geschieht (Programm, menschliche Handlungen), eine Geschichte ist und dass Architektur eine gute Geschichte entweder erleichtert oder erschwert. Stadtplaner choreografieren auch Erzählungen, wenn sie ein Ausgehviertel oder eine Uferpromenade entwerfen: die Abfolge der Ausblicke, den Rhythmus der Bänke und Laternen (die Taktschläge der Geschichte), das Crescendo beim Erreichen eines zentralen Platzes.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Raum oder eine Reihe von Räumen eine narrative Struktur haben kann – ein Gefühl der Reise mit einem zielgerichteten Fortschreiten. Architekten schaffen dies durch Anordnung und Bewegung: Schwellen (Türen, Durchgänge, Höhenunterschiede) fungieren als Satzzeichen oder Abschnittsenden, Wege lenken die Abfolge der Erfahrungen und Blickpunkte dienen als narrative Schwerpunkte oder Höhepunkte (ein Kamin am Ende einer Aussicht, ein Altar in einer Kirche, ein Fenster, das einen entfernten Berg einrahmt). Eine gut konstruierte Raumgeschichte kann Emotionen verstärken – Neugierde, wenn man um eine Ecke biegt, Erleichterung, wenn man einen großen Raum betritt, Freude, wenn man einen Garten entdeckt. Sie lädt den Nutzer nicht nur dazu ein, in einem Raum zu sein, sondern auch, an einer räumlichen Geschichte teilzunehmen. Wie ein Architekturwissenschaftler schrieb, kann uns „eine filmische räumliche Reise mit Verlängerungen, Richtungsänderungen, Pausen und Orten zum Nachdenken, um sich schneller oder langsamer zu bewegen“ durch Zeit und Raum transportieren. Wenn Architekten dies erreichen, gehen Gebäude über ihren statischen Nutzen hinaus und werden zu einem Erlebnis – Räume beherbergen nicht nur Aktivitäten, sondern erzählen auch von ihnen. Der Geist eines solchen Raumes liegt in dieser sich entwickelnden Interaktion, in der jeder unserer Schritte die von der Architektur initiierte Geschichte vervollständigt.

Ergebnis

Ergebnis Als Ergebnis entsteht die „Seele” eines Raumes aus einer Symphonie vieler Faktoren – Proportionen, die Körper und Geist erfreuen, Erinnerungen, die den Wänden Bedeutung verleihen, belebendes und heiliges Licht, Materialien, die unsere Sinne und unser Erbe ansprechen, und räumliche Erzählungen, die uns auf eine Reise mitnehmen. Große Designer arrangieren diese Elemente bewusst oder intuitiv, um Innenräume zu schaffen, die mehr als nur beherbergen. Sie bewegen uns. Ein wirklich spiritueller Raum kann uns aus Gründen, die wir nicht sofort benennen können, ruhig oder inspirierend stimmen – vielleicht ist es das subtile Verhältnis von 1:2 im Raum, das uns unbewusst ein Gefühl der Harmonie vermittelt, kombiniert mit dem warmen Glanz des Nachmittagslichts auf dem strukturierten Putz. Oder das Déjà-vu-Gefühl in einem Innenhof aus unserer Kindheit, kombiniert mit dem beruhigenden, zeitlosen Duft von Zedernholzböden. Wie wir anhand von Beispielen aus aller Welt sehen können, sind diese Eigenschaften universell, können jedoch auf wunderbare Weise mit unterschiedlichen Mitteln erreicht werden: Ein japanischer Teeraum schafft durch Leere und Rituale eine tiefe Intimität; eine moderne Bibliothek schafft durch Geometrie und Licht eine soziale Andacht. Beide schaffen es, die menschliche Seele zu berühren.

Noch wichtiger ist, dass es bei der Gestaltung der Atmosphäre eines Raumes nicht um einen bestimmten Stil oder bestimmte Regeln geht, sondern um einen menschenzentrierten Ansatz. Neurowissenschaftler und Psychologen bestätigen nun, was gute Architekten schon lange vermutet haben: Die Umgebung hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Stimmung, unsere Wahrnehmung und sogar unsere Physiologie. Proportionen können unseren Stresspegel oder unsere Kreativität beeinflussen; das Zusammenspiel von Sonnenlicht und Schatten kann unsere circadianen Rhythmen und unsere Neugierde kalibrieren; taktile Materialien können uns wieder mit der Natur oder dem Handwerk verbinden und so unsere Ängste verringern. Emotionales Design nutzt diese Verbindungen. Es lädt den Nutzer ein, nicht nur zu sitzen, sondern zu leben. Martin Heidegger hat zwischen einem bloßen Gebäude und einem echten Zuhause unterschieden – ein Zuhause zu haben bedeutet, in Frieden zu sein, irgendwo dazuzugehören. Räume mit Seele ermöglichen uns ein Leben in diesem reichhaltigeren Sinne; sie werden zu Orten der Erinnerung, des Nachdenkens und sinnvollen Handelns.

Im Laufe dieser Entdeckung kristallisiert sich ein Thema heraus: Um ein emotionales und bedeutungsvolles Design zu erzielen, ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich. Die fünf von uns untersuchten „Themen” sind eng miteinander verbunden. Beispielsweise kann die Art und Weise, wie Licht in einen Raum fällt (Thema 3), die Texturen von Materialien verstärken (Thema 4) und durch das Markieren des Zeitablaufs die Erzählung des Raums bereichern (Thema 5). Materialien mit kulturellem Gedächtnis (Thema 4) können bei den Bewohnern des Raumes persönliche Erinnerungen (Thema 2) wecken und so sofort emotionale Resonanz erzeugen. Und die Entscheidung eines Architekten in Bezug auf Proportionen und Maßstäbe (Thema 1) kann darüber entscheiden, ob ein Innenraum als idealer Schutzraum für Nostalgie (Thema 2) oder als weitläufige Bühne für alltägliche Rituale (Thema 5) empfunden wird. Die Kunst, bedeutungsvolle Innenräume zu gestalten, besteht also darin, diese Elemente zu einer fast ungreifbaren Textur zu verbinden, nämlich der Atmosphäre, die wir spüren, oder dem Genius Loci. Peter Zumthor bezeichnet dies als den „Zauber” der echten Architektur: Wenn alle Elemente zusammenkommen, „erlebt man ein Gebäude und es beeindruckt einen … es bleibt in Erinnerung und hinterlässt ein Gefühl.”

Von den warmen lokalen Küchen, die seit Generationen den Duft von gekochten Speisen verströmen, bis hin zu den monumentalen Steinkathedralen, die uns mit ihrer Stille überwältigen, ist es der Geist eines Raumes, der einen Ort zu einem Raum macht. Es sind die vier Wände, die uns bewegen oder zur Ruhe kommen lassen. Als Designer und Bewohner geben uns Proportionen, Erinnerungen, Licht, Materialien und Erzählungen die Möglichkeit, unseren Räumen Tiefe zu verleihen. Diese Details sind die Wörter und Sätze, aus denen sich die Poesie eines Raumes zusammensetzt. Und wenn sie sorgfältig gestaltet sind, spricht die daraus entstehende Poesie – ob still oder prächtig – zu unserer Seele und sagt uns, dass wir dazugehören, dass wir uns erinnern, dass wir inspiriert sind, dass wir zu Hause sind.