Die Architektur von Innenhöfen ist eine universelle Sprache, die in verschiedenen Dialekten zwischen den Zivilisationen gesprochen wird. Die beiden herausragenden Typologien sind der osmanische Innenhof und der römische Atrium/Peristyl a5> mittelalterlichen Gewölben und den Renaissance-Innenhöfen reichen lateinischen Innenhöfe. Auf den ersten Blick sind beide einfache Freiflächen, doch im Grunde verkörpern sie unterschiedliche Weltanschauungen. Der Innenhof ist ein nach innen gerichteter Oase, der islamische Werte wie Privatsphäre und Spiritualität verkörpert und von außen meist schlicht, innen jedoch ein Paradies ist. Im Gegensatz dazu neigt der lateinische Innenhof dazu, die nach außen gerichtete Ordnung und die menschenzentrierte Harmonie zu verherrlichen, vom öffentlichen Prunk des römischen Atriums bis hin zu den symmetrischen Klostergärten, die das Paradies symbolisieren. Dieser Artikel untersucht fünf Dimensionen dieser Innenhöfe – Klima und Materialität, rituelle Nutzung, Schwellenkonstruktion, geometrische Ideale und moderne Neugestaltungen –, um zu verstehen, wie Umwelt und Kultur unterschiedliche Identitäten prägen. Wir begeben uns auf eine Reise von den sonnenverbrannten Landschaften Anatoliens zu den sonnigen Märkten des Mittelmeerraums, vom Rauschen der Waschbrunnen zur Stille der Klöster und sehen schließlich, wie zeitgenössische Architekten diese Traditionen neu miteinander verbinden. Das Ziel ist eine reichhaltige, narrative Entdeckung, die durch wissenschaftliches Verständnis und lebendige räumliche Erzählungen unterstützt wird.

1. Klima und Materialität: Open-Air-Leben versus Indoor-Oase

Das Klima ist vielleicht der entscheidende Faktor für die Form der Innenhöfe. Der osmanische Innenhof entwickelte sich in warmen, trockenen und mediterranen Klimazonen und erforderte daher nach innen gerichtete Designs, die Schatten, Kühle und Schutz vor der starken Sonneneinstrahlung boten. Im Gegensatz dazu entwickelte sich der klassische oder lateinische Innenhof in gemäßigten mediterranen und europäischen Klimazonen, die offenere und luftigere Konfigurationen zuließen. Diese Umweltunterschiede führten zu gegensätzlichen Strategien in Bezug auf Material und Form.

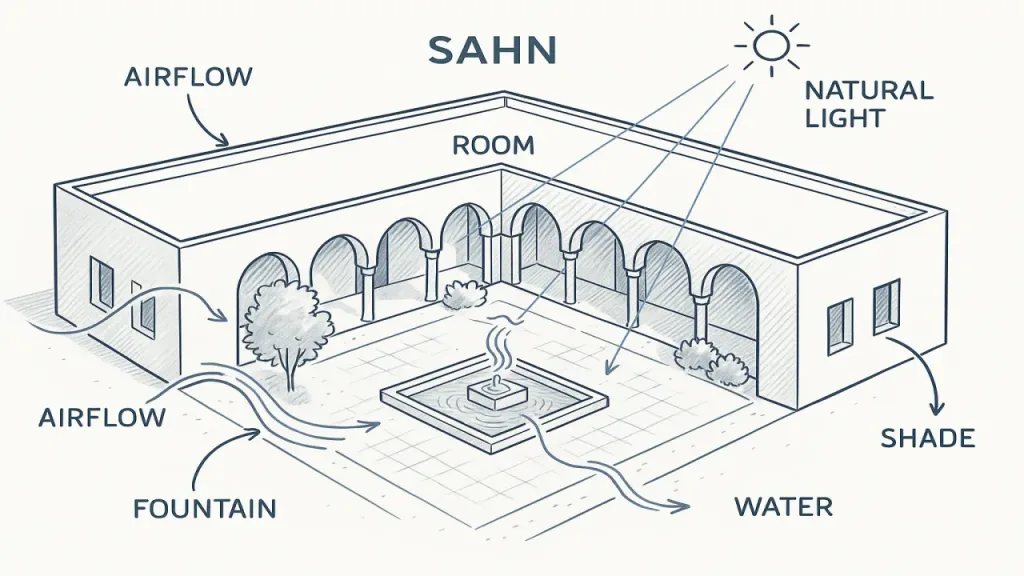

Abbildung 1: Diagramm eines traditionellen islamischen Innenhofs (Sahn), das passive Kühlungsmaßnahmen (schattige Arkaden, ein zentraler Brunnen zur Verdunstungskühlung und nach innen gerichtete Fenster) zeigt, die ein kühles Mikroklima schaffen.

In der osmanischen und der islamischen Architektur im weiteren Sinne fungieren Innenhöfe als Oasen. Die Mauern sind hoch und von außen leer, der Grundriss ist nach innen gerichtet und maximiert das Verhältnis zwischen geschlossenem Raum und Öffnung nach außen. Elemente wie Wasserbecken, Springbrunnen und üppige Vegetation im Innenhof dienen nicht nur der Dekoration, sondern auch der wichtigen Klimaregulierung. Die zentrale Lage des Wassers (wie der Wasserbrunnen im Innenhof der Moschee) sorgt durch Verdunstung für Abkühlung und eine beruhigende Atmosphäre und macht die Luft bei extremer Hitze buchstäblich erträglicher. Um saisonalen Schatten zu spenden, wurden Laubbäume und Kletterpflanzen gepflanzt. Diese Merkmale sorgen für einen starken thermischen Kontrast: Wie ein Autor beobachtet hat, „gibt es einen bewussten Kontrast zwischen der scharfen, gleißenden Hitze draußen und der behaglichen, schattigen Kühle drinnen”. Das Ergebnis ist ein angenehmes Mikroklima, das selbst in den heißen Sommermonaten ein angenehmes Leben ermöglicht – ein Innenhof als Wärmespeicher. Traditionelle Materialien tragen noch mehr zu diesem Ziel bei: Dicke Stein- oder Lehmwände sorgen für thermische Masse, absorbieren tagsüber Wärme und geben sie nachts wieder ab, während der helle Marmorboden im Innenhof kühl bleibt, wenn er mit Wasser benetzt wird. Osmanische Innenhöfe waren in der Regel mit (kühlenden) Stein- und Marmorfliesen ausgelegt und von Laubengängen umgeben, die das Sonnenlicht streuten. Im Wesentlichen hat der Innenhof die Elemente der Natur – Erde, Wasser, Wind – in architektonischer Harmonie genutzt und das extreme Klima in einen Reichtum verwandelt.

Im Gegensatz dazu entwickelte sich der lateinische Innenhof (wie er in römischen Häusern und später in europäischen Palazzi oder Klöstern zu finden ist) unter gemäßigten, milden Bedingungen, die eine eher nach außen gerichtete Gestaltung ermöglichten. In vielen römischen und Renaissance-Beispielen ist der Innenhof ein Ort, der Licht und Luft nicht draußen lässt, sondern nach innen einlädt. Daher sind Innenhöfe in kühleren oder weniger trockenen Klimazonen in der Regel offener zur Umgebung hin, mit größeren Fensteröffnungen, niedrigeren Mauern und sogar nach außen gerichteten Fassaden. In gemäßigten Regionen sind beispielsweise „die Fenster [zum Innenhof] groß, um mehr Sonnenlicht hereinzulassen“ – eine Priorität, die im sonnenverwöhnten Nahen Osten undenkbar wäre. Römische Peristyl-Innenhöfe waren oft von Säulengängen umgeben, aber zum Himmel und zu den Winden hin offen und enthielten manchmal eher Ziergärten als tiefe Schattenplätze. Die Römer haben in ihren Atrien Brunnen und flache Becken (impluvium) angelegt, diese jedoch nicht als absolute Notwendigkeit zur Kühlung, sondern in erster Linie zum Sammeln von Regenwasser und zur Dekoration genutzt. Die Materialien im lateinischen Kontext – Ziegel, Stein, gebrannter Ton – boten in anderer Hinsicht thermische Stabilität: Dicke Mauern hielten die Gebäude in kühlen Nächten warm und sorgten für Stabilität, aber der Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung war weniger wichtig. In den Innenhöfen der spanischen und italienischen Renaissance schaffen Begrünungen und offene Arkaden einen luftigen, angenehmen Außenraum, um das milde Klima zu genießen, anstatt einen dicht geschlossenen Unterschlupf zu bieten. In einer Studie über verschiedene Arten von Innenhöfen wird festgestellt, dass Innenhöfe in tropischen und gemäßigten Klimazonen eine „porösere Struktur” haben, die den Innen- und Außenbereich verschwimmen lässt, während Innenhöfe in heißen und trockenen Klimazonen „geschlossener und geschützter” sind. Der lateinische Innenhof ist ein Beispiel für Ersteres: Er umschließt in der Regel die Umgebung – eine Veranda, die zu einem Garten führt, oder ein auf einer Seite zum Ausblick offener Laubengang. Ist der Innenhof ein nach innen gerichteter Paradies, so ist der lateinische Innenhof ein offener Platz – ein Ort, an dem man unter der Sonne oder den Sternen frische Luft atmen kann.

Abbildung 2: Grundriss eines typischen römischen Domus (Stadthaus) mit Atrium und Peristylhof. Römische Innenhöfe waren lichtdurchflutet und in der Regel von Wohnräumen umgeben, was eine extrovertiertere Nutzung des Klimas (Sonne und Belüftung) widerspiegelte, die den milderen Bedingungen des Mittelmeerraums entsprach.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Klima den osmanischen Innenhof zu einem schattigen Tempel machte – mit dicken Mauern, einer nach innen gerichteten Ausrichtung, Wasser und Grünpflanzen, die die Luft aktiv kühlten –, während der lateinische Innenhof zu einem Freiluftsalon wurde, der Sonne und Schatten für einen gemäßigten Lebensstil ausbalancierte. Beide waren eine direkte Reaktion auf die jeweiligen Umweltbedingungen: Der erste war eine architektonische Antwort auf Hitze und Trockenheit, der zweite eine Anpassung an gemäßigte, windige Klimazonen. Diese Entscheidungen wirkten sich auch auf die Materialauswahl aus: den kühlen Steinhöfen und plätschernden Brunnen Istanbuls standen die sonnenverwöhnten Ziegelbögen und Zitronenbäume eines italienischen Gartens gegenüber. Das Klima war der stille Bildhauer dieser Orte, der für Komfort sorgte und gleichzeitig jedem Hof eine einzigartige Atmosphäre verlieh.

2. Rituale und kulturelle Verwendung: Waschung und Intimität gegenüber Zurschaustellung und Geselligkeit

Über das Klima hinaus sind es die Rituale und das soziale Leben, die diesen Höfen ihre eigentliche Seele verleihen. Der osmanische Hof und der lateinische Hof waren Schauplatz sehr unterschiedlicher täglicher Aktivitäten, die von den kulturellen und religiösen Normen ihrer Gesellschaften geprägt waren. Indem wir untersuchen, wie Menschen diese Räume genutzt haben – für Gebete oder Machtspiele, stille Familienzusammenkünfte oder öffentliche Zeremonien –, decken wir die tieferen Bedeutungen auf, die in ihrer Gestaltung verborgen sind.

Im islamisch-osmanischen Kontext war der Innenhof mit heiligen und besonderen Funktionen erfüllt. Ob in einer Moschee, einer Medrese oder einem traditionellen Haus, der Innenhof war nicht nur ein leerer Raum, sondern ein Ort für spirituelle und soziale Praktiken. Beispielsweise gibt es in fast jeder großen osmanischen Moschee in der Mitte einen zentralen Innenhof (sahn), in dem sich ein Waschbrunnen befindet, an dem die Gläubigen vor dem Gebet eine rituelle Reinigung (abdest) vornehmen. Dies verwandelt den Innenhof in einen vor dem Gebet heiligen Ort, an dem unter freiem Himmel körperliche und geistige Reinigung stattfindet. Das leise Plätschern des Brunnens und der kühle Marmorboden schaffen eine andächtige Atmosphäre für das Gebet. Im Innenhof des Hauses versammelte sich morgens und abends die Familie, Frauen und Männer ruhten sich im Schatten aus und Kinder spielten zwischen den sicheren Mauern. Noch wichtiger war, dass der Innenhof Gastfreundschaft in Privatsphäre ermöglichte – eine grundlegende islamische Tugend. Gäste (insbesondere männliche Gäste) konnten im Innenhof oder in einem angrenzenden Raum empfangen werden, ohne dass sie Einblick in die privaten Bereiche der Familie erhielten. Traditionelle Häuser in Damaskus, Kairo oder Istanbul hatten in der Regel einen zweigeteilten Grundriss: einen Außenhof für Gäste (barrani) und einen Innenhof für die Familie (jawwani), wodurch ein Gleichgewicht zwischen Empfang und Zurückgezogenheit hergestellt wurde. Auch der Eingang dieser Häuser war so gestaltet, dass diese Heiligkeit gewahrt blieb – ein schräger Korridor, der den Blick von außen direkt ins Innere versperrte (auf diese Schwelle werden wir gleich noch näher eingehen). All dies entsprang kulturellen Prioritäten: Bescheidenheit , Familienprivatsphäre und spirituelle Konzentration. Die Philosophie lässt sich als „Privatsphäre und Zurückgezogenheit, bei der der soziale Status nach außen hin nur minimal zur Schau gestellt wird” zusammenfassen – der Innenhof war das verborgene Herzstück des Hauses, in dem sich das Leben fernab von neugierigen Blicken entfalten konnte. Die Aktivitäten hier umfassten die täglichen Rituale des islamischen Lebens: das Iftar-Essen der Familie im Innenhof an Ramadan-Abenden, die gemeinsamen Hausarbeiten der Frauen, das Erzählen von Geschichten durch die Älteren unter den Bäumen. Sogar Geräusche waren Teil der rituellen Atmosphäre – der Innenhof war oft vom beruhigenden Plätschern des Wassers und dem Gurren der Tauben erfüllt, was das Gefühl der Ruhe noch verstärkte. Im Wesentlichen war der Innenhof ein Mikrokosmos der islamischen Moral: gastfreundlich, aber bescheiden, offen zum Himmel (und damit symbolisch zu Gott), aber geschlossen zur Straße, was die Ausübung der Religion und die familiären Bindungen erleichterte.

Abbildung 3: Ein osmanischer Moscheehof (Beyazıt-Moschee in Istanbul) mit einer gewölbten Vorhalle zum Waschen und einem zentralen Brunnen (Şadırvan). Diese Art von Höfen dient den Gläubigen sowohl als Ort der spirituellen Vorbereitung als auch als soziales Zentrum und verdeutlicht die Rolle des Hofes im islamischen Ritual.

Im Gegensatz dazu hatte der lateinische Innenhof (insbesondere im klassischen und Renaissance-Gebrauch) eine eher öffentliche und statusorientierte Rolle, die die griechisch-römischen und später christlich-klösterlichen kulturellen Werte widerspiegelte. In der antiken römischen Welt war der Innenhof eines Hauses buchstäblich das Zentrum des bürgerlichen Lebens für die Elite. Ein römischer paterfamilias demonstrierte jeden Morgen seine Macht und Wohltätigkeit, indem er seine Kunden im Innenhof empfing (salutatio-Ritual). Die Gestaltung des Atriums entsprach dieser Funktion: Mit Marmorbüsten der Vorfahren, kostbaren Mosaiken und einem offenen Dach, das die Besucher mit seinem Blick auf den Himmel beeindruckte, war es in der Regel der am aufwendigsten dekorierte Teil des Hauses. Eine historische Erzählung besagt, dass Kunden und Gäste hier warteten und dass „der Hausherr dafür sorgte, dass [der Innenhof] mit Sorgfalt und Geld gut dekoriert war”. Es war ein Ort der Zurschaustellung und des Prestiges, fast wie ein halböffentlicher Innenhof in einem privaten Domus. Hinter dem Atrium befand sich in vielen römischen Häusern ein zweiter, privaterer Innenhof – der Peristylgarten –, der als Ess- und Unterhaltungsbereich der Familie diente. In diesen Peristyli wurde die gepflanzte Natur betont: Säulenpromenaden, Statuen, Brunnen, Blumenbeete. In den kühlen Abendstunden dienten sie als Orte der Muße und des Nachdenkens, an denen in der duftenden Luft eines von Mauern umgebenen Gartens philosophische Gespräche geführt oder ausgedehnte Festmähler abgehalten werden konnten. Der Kontrast zu einem osmanischen Innenhof ist deutlich: Römische Innenhöfe waren weniger Orte der Abgeschiedenheit, sondern vielmehr Orte, an denen man von sozial abhängigen Personen oder der eigenen Familie und Gästen gesehen und beobachtet werden konnte.

In Europa existierten während des gesamten Mittelalters Innenhöfe in Form von Klosterfluren und Palastfluren, die jeweils ihre eigenen Rituale hatten. Der quadratische Innenhof des Klosters, der von überdachten Wandelgängen umgeben war, wurde zu einem symbolischen heiligen Ort. Mönche und Nonnen nutzten die Wandelgänge, um zu beten, heilige Bücher zu lesen oder still über die Natur zu meditieren. Viele Klöster hatten in ihrer Gestaltung einen zentralen Brunnen oder eine Quelle, und ihre Gärten waren oft in vier Teile unterteilt, was eindeutig an den Garten Eden in der christlichen Symbolik erinnerte. Der umzäunte Garten mit einer Wasserquelle in der Mitte symbolisierte das Paradies und erinnerte an die vier Flüsse des Paradieses. Dennoch hatten Klöster auch einen alltäglichen Nutzen: Der zentrale Innenhof war ein Treffpunkt, der die Klostergebäude miteinander verband und manchmal für alltägliche Arbeiten wie Wäschewaschen oder Gras-Trocknen genutzt wurde, immer jedoch im Rahmen der stillen Ordnung des Klosters. Die Geräuschkulisse hier war das genaue Gegenteil von der des Brunnens im Innenhof – vielleicht Vogelgezwitscher oder nur das Echo von Schritten unter den Arkaden in einer Atmosphäre disziplinierter Stille. In Renaissance-Palästen und spanischen Häusern wurde der Innenhof (Veranda) hingegen zum Ort des gesellschaftlichen Lebens und der Machtdemonstration. In Spanien beispielsweise war der Innenhof der Adelshäuser ein Ort für Feste und Familienzeremonien und ein Statussymbol – er war in der Regel mit Bögen und Balkonen verziert, auf denen Musiker spielen und Gäste empfangen werden konnten. Wir sehen also, dass sich die Bedeutung des lateinischen Innenhofs vom Heiligen zum Zeremoniellen gewandelt hat: Er kann ein geschlossener Himmel für religiöse Hingabe oder eine Bühne für weltliche Angelegenheiten und Vergnügungen sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kulturelle Praktiken dem Innenhof und dem lateinischen Innenhof unterschiedliche Rollen zugewiesen haben. Der Innenhof war im Wesentlichen nach innen gerichtet und vielseitig nutzbar: Er diente zum Waschen, zum Unterrichten des Korans für Kinder im Schatten, als Ort, an dem sich Frauen fernab von neugierigen Blicken treffen konnten, und als Ort der Gastfreundschaft, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen. Der lateinische Innenhof war eher nach außen gerichtet oder sozial: ein Ort, um Tugend oder Reichtum zur Schau zu stellen (antikes Rom), über die göttliche Ordnung nachzudenken (Kloster) oder in der Freizeit Geselligkeit zu pflegen (Renaissance-Palast). Diese Verwendungszwecke haben sich auf die Gestaltung ausgewirkt: Die hohen Mauern, Brunnen und Gebetsteppiche des Innenhofs förderten eine intime, fromme Atmosphäre, während die Symmetrie, Arkaden und formalen Gärten des lateinischen Innenhofs Sichtbarkeit, Interaktion und oft auch einen repräsentativen Charakter begünstigten. Jeder Hoftyp wurde zu einem Theater für die täglichen Rituale seiner Kultur – der eine als „Freiluftzimmer” für Frömmigkeit und Privatleben, der andere als „geschlossener Platz” für soziales Leben und repräsentative Darbietungen.

3. Das Konzept der Schwelle: Mehrschichtige Privatsphäre und axiale Offenheit

Einer der aufschlussreichsten Unterschiede zwischen den osmanischen und lateinischen Hofbräuchlichkeiten liegt darin, wie man in den Hof gelangt, also in der Schwellenbedingung. Die Schwelle ist der Übergang vom öffentlichen Raum zum geschützten Hof und ihre Gestaltung zeigt, wie jede Kultur mit Privatsphäre, Heiligkeit und Zugänglichkeit umgeht.

In der osmanischen Architektur sind Schwellen in der Regel sorgfältig gestaltete, mehrschichtige Übergänge, die Privatsphäre und Heiligkeit schützen. Der Weg von der Straße zum Innenhof erfolgt selten auf direktem Weg. Beispielsweise wird in vielen traditionellen islamischen Häusern ein „gewundener” Eingangsflur (dihliz) verwendet: Bevor man durch eine flache Holztür in den Innenhof gelangt, betritt man einen schmalen Flur, der um eine Ecke führt. Diese geschickte Anordnung bedeutet, dass ein Außenstehender, selbst wenn die Tür gerade offen ist, nicht direkt in den Wohnbereich der Familie blicken kann – die Biegung versperrt die Sicht und dämpft gleichzeitig den Lärm und Staub von außen. Dies ist ein physischer Ausdruck der Wertschätzung von Privatsphäre und Bescheidenheit. Wie in einer Erzählung im Kontext von Damaskus beschrieben, „gewährleistete die gewundene Korridorführung Privatsphäre, indem sie Passanten auf der Straße den Blick ins Innere des Wohnhauses versperrte”. Erst nachdem der Besucher diesen gewundenen Eingang passiert hat, betritt er den hellen Innenhof und erlebt in der Regel ein dramatisches Gefühl der Offenbarung – der berühmte „Wow-Effekt“, wenn man von einer schlichten Straße in einen üppig begrünten Innenhof gelangt (wie ein Reisender aus dem 19. Jahrhundert staunend beschrieb, wirklich „ein goldener Kern in einer Lehmhülle“). Diese vielschichtige Schwelle setzt sich auch im Inneren des Hauses fort: Halb offene Portiken oder Eyvans umgeben den Innenhof und dienen als Zwischenräume zwischen vollständig geschlossenen Räumen und dem Innenhof unter freiem Himmel. Ein Eyvans (ein halbgeschlossener Vorbau mit Gewölbedecke) oder eine türkische Sofas (Veranda) ist bewusst ein liminaler Raum – weder ganz innen noch ganz außen. Hier kann ein Gast mit Getränken empfangen werden oder Familienmitglieder können sich im Schatten ausruhen und den Innenhof genießen. Kulturell gesehen vermitteln diese Zwischenräume ein Gefühl von Gastfreundschaft und höflichem Protokoll; sie filtern, wer eintreten darf. Selbst in großen Komplexen wie dem Topkapı-Palast ist das Konzept der aufeinanderfolgenden Schwellen sehr wichtig. Topkapı ist als eine linear verlaufende Reihe von Innenhöfen angelegt, die jeweils durch ein monumentales Tor betreten werden und von denen jeder etwas Besonderes ist. Der erste Innenhof war für die Öffentlichkeit zugänglich, der zweite war für offizielle Angelegenheiten vorgesehen, der dritte war der private Bereich der Königsfamilie und so weiter. Das Voranschreiten ins Innere war durch Schwellen (Türen, Säle, Paravents), die zunehmende Heiligkeit oder Geheimhaltung symbolisierten, zeremoniell markiert und glich dem Durchschreiten konzentrischer Schichten von Privatsphäre und Privilegien. Wie Forscher festgestellt haben, „sind die Höfe [des Topkapı] nach hierarchischen Vorstellungen klar als öffentliche, halböffentliche und private Bereiche gegliedert”. Die Schwellenräume – meist schattige Vorhallen oder gewölbte Eingangshallen – bereiteten den Menschen auf die nächste Welt vor. Auch in Moscheen gibt es in der Regel am Rand des Innenhofs einen Zwischenraum oder eine Arkade, in dem die Gläubigen ihre Schuhe ausziehen und sich mental vom weltlichen in den heiligen Bereich begeben. Daher ist die Schwelle im osmanischen Design ritualisiert und räumlich markiert. Sie dient als Puffer (der den Innenraum vor direkter Einwirkung schützt), als Filter (der kontrolliert, wer und was eintritt) und als symbolische Grenze des Heiligen. Der schattige Vorbau oder Eyvan ist in der Regel voller Ehrfurcht – bevor man einen Raum betritt, muss man eine kleine Erhöhung überqueren, ähnlich wie wenn man einen heiligen Teppich betritt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der osmanische Innenhof durch Schwellenbereiche eifersüchtig geschützt wird und eine Weltanschauung widerspiegelt, die Wert auf Innerlichkeit, schrittweise Offenbarung und kontrollierten Zugang legt.

Im Gegensatz dazu sind die Schwellen von Innenhöfen in der lateinischen Tradition (Antike und Renaissance) in der Regel offener und axialer und betonen eher die Kontinuität als die Abgeschiedenheit. Die römische Domus ist ein deutliches Beispiel dafür: Typischerweise betrat man das Haus von der Straße aus durch einen kurzen, geraden Gang, der zum Atrium führte(fauces). In den meisten Fällen konnte man vom Eingang aus bis zu den Säulen des Peristylgartens hinter dem Atrium sehen – eine von den Architekten bewusst gestaltete, starke axiale Sichtlinie. Dabei ging es um Sichtbarkeit und Transparenz: Ein Gast, der die Schwelle überschritt, befand sich sofort im Zentrum des öffentlichen Bereichs des Hauses, und sein Blick endete in der Regel mit einem Blick auf das reich verzierte Tablinum (Büro) oder die dahinter liegende Grünfläche. Es gab kaum den Gedanken, den Innenraum zu verbergen; im Gegenteil, die Architektur lud den Blick ins Innere ein. Römische Häuser blickten mit einer relativ leeren Fassade auf die Straße (aus Sicherheits- und Lärmgründen), aber sobald man die Haustür durchschritten hatte, befand man sich in einer Reihe von offenen, harmonischen Räumen, die auf einer Achse angeordnet waren. In diesem Zusammenhang diente die Schwelle – vielleicht markiert durch eine kleine Portiersloge oder ein Paar Säulen – nicht dazu, den Innenraum zu verbergen, sondern ihn zeremoniell einzurahmen. In Klöstern und Gewölben ist die Schwelle ähnlich offen: typischerweise handelt es sich um eine einfache Tür oder einen Durchgang, der von einer Kirche oder einem Außenhof in das Gewölbe führt, meist ohne detaillierte Verzierungen oder verdeckende Elemente. Das Kloster sollte ein offener Innenhof sein, der für alle Mitglieder des Klosters zugänglich war, daher war die Schwelle, die von den umgebenden Korridoren kam, eher eine Frage des Passierens eines Durchgangs als der Verhandlung eines einsamen Eingangs. Die Renaissance-Palazzi in Italien hatten in der Regel ein großes Tor, das von der Straße zu einem gewölbten Innenhof führte, wobei die Schwelle (ein verzierter Bogen oder Portal) eher Formalität und Symmetrie als Privatsphäre betonte. Die Besucher betraten einen Innenhof, der direkt vom Eingang aus zu sehen war und ein architektonisches Prunkstück darstellte – was wiederum die Ideale der Renaissance in Bezug auf Transparenz und Proportionen unterstrich. Tatsächlich betonten die Designrichtlinien der Renaissance, dass die Eingangsachse mit der Mitte des Innenhofs oder Gartens ausgerichtet werden sollte, um eine Landschaft zu schaffen, die Ordnung zeigt und zur Erkundung einlädt. Man könnte sagen, dass die Herangehensweise der Lateiner an Schwellen eine kulturelle Gelassenheit in Bezug auf Durchlässigkeit und Zurschaustellung widerspiegelte: In einem sozialen Umfeld, in dem Status zur Schau gestellt wurde und Architektur ein Mittel zum Ausdruck humanistischer Ideale war, verbarg man Schönheit nicht hinter zu vielen Vorhängen. Stattdessen bot die Schwelle, ähnlich wie ein Proszenium, von dem aus der Innenhof wie eine Bühne sofort sichtbar war, in der Regel eine auf einen Blick dramatische Darstellung.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass lateinische Traditionen die verschiedenen Ebenen des Raums (vom öffentlichen zum privaten) kennen, dies jedoch eher durch Raumaufteilung und Etikette als durch physische Trennungen erreichen. Beispielsweise können in einem römischen Haus private Schlafzimmer vom Innenhof entfernt liegen und in einem Kloster dürfen nur bestimmte Personen das Kloster betreten, aber sobald man Zutritt erhält, ist die räumliche Gestaltung selbst einfach. In der osmanischen Tradition kann es sogar innerhalb des Innenhofs weitere Schwellen geben – zum Beispiel einen erhöhten, halb offenen Raum (Eyvān) für Ehrengäste und abgeschiedenere Räume für die Familie. So unterstützt das eine System einen kontinuierlichen räumlichen Fluss und visuelle Offenheit, während das andere die Unterteilung und indirekte Fortbewegung fördert.

Ein lateinischer Innenhof ist in der Regel nach außen hin offen – beispielsweise haben die italienischen Villen der Renaissance durch die Anordnung ihrer Innenhöfe in Richtung Gärten oder Landschaften eine offene Verbindung zur Natur und zur Stadt hergestellt. Die Innenhöfe osmanischer Häuser hingegen sind nach innen gerichtet und in der Regel nicht auf die Straßenausrichtung ausgerichtet oder bilden keine nach außen gerichteten Sichtachsen – tatsächlich sind sie oft von der Außenwelt abgeschirmt oder unabhängig von der Straßenausrichtung nach Mekka ausgerichtet, wodurch sie die äußere Symmetrie zugunsten einer inneren Logik aufheben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei den Schwellen in osmanischen Innenhöfen darum geht, ein heiliges oder besonderes Mittel zu schaffen – Schatten, Schatten und das Gefühl, in einen geschützten Bereich zu gelangen. Beim Übergang von der hellen, chaotischen Straße in den kühlen Halbschatten eines überdachten Eingangs und dann in den ruhigen Innenhof findet aufgrund der Gestaltung ein psychologischer Übergang statt. Im lateinischen Innenhof gleicht die Schwelle eher einer offenen Tür oder einem Rahmenbogen – in der Regel ein einzelner monumentaler Bogen oder eine Eingangstür Tür, die schnell in den zentralen Raum führt und auf Offenheit und die Kontrolle des Raumes durch den Menschen hinweist. Beide Ansätze sagen viel aus: Die osmanische Architektur betrachtet das Haus oder die Moschee als einen langsam zu betretenden heiligen Raum, der mit den Normen der spirituellen Selbstbeobachtung und Privatsphäre im Einklang steht, während während die lateinische Architektur den Innenhof in der Regel als eine Erweiterung des öffentlichen Raums oder der Natur betrachtet, die mit einer Weltanschauung im Einklang steht, die auf die Präsenz und Sichtbarkeit des Menschen im Raum vertraut und relativ wenig Zeremoniell erfordert.

4. Geometrie und Weltanschauung: Göttliche Ausrichtung und menschenzentrierte Ordnung

Die architektonische Geometrie – die Formen, Proportionen und Symmetrie eines Raumes – kodiert die philosophische Weltanschauung einer Kultur. Die osmanisch-islamischen und lateinisch-christlichen (oder klassischen) Hofgestaltungen bilden dabei keine Ausnahme. Durch die Untersuchung ihrer typischen Proportionen und Anordnungsgeometrie bringen wir einen impliziten Dialog zum Vorschein: einerseits die Hinwendung zum Göttlichen und die Akzeptanz der Asymmetrie, andererseits die menschenzentrierte Rationalität und die klassische Symmetrie.

Der osmanische Innenhof weist in der Regel eine anpassungsfähige, organische Geometrie auf, die von funktionalen Erfordernissen (wie der Ausrichtung nach Mekka oder dem räumlichen Kontext) und einer theologischen Abneigung gegen Prunk bestimmt ist. Die traditionelle islamische Architektur hat nicht immer auf perfekte Symmetrie bestanden, sondern stattdessen Orientierung und Hierarchie in den Vordergrund gestellt. Beispielsweise ist in einem Moscheehof (sahn) die Kippelachse (Richtung Mekka) von großer Bedeutung – der Hof kann auf der Kippelseite mit der Gebetshalle rechteckig sein und dieser Seite mehr Gewicht verleihen (in der Regel durch einen tieferen Vorbau oder einen größeren Iwan), auch wenn dies die strenge Symmetrie stört. Dies spiegelt eine Weltanschauung wider, in der das Design über sich selbst hinaus (in Richtung Gott) eine Ausrichtung akzeptiert. In der Mitte des Innenhofs kann sich ein Brunnen befinden, aber im Gegensatz zu einem Renaissance-Innenhof, der sich auf eine menschliche Statue oder einen weltlichen Mittelpunkt konzentriert, dient der islamische Brunnen der Waschung – er ist kein menschlicher Figur, sondern ein ritueller Mittelpunkt. Die räumliche Komposition verlagert somit die Bedeutung vom Menschen auf einen göttlichen Fokus (Gebetsrichtung, rituelle Reinheit). Darüber hinaus wurde der Innenhof in den Häusern durch Pragmatismus in Bezug auf Privatsphäre und Grundstücksbeschränkungen geprägt, was bei Bedarf zu unregelmäßigen oder L-förmigen Innenhöfen führte. Islamische Städte wie Fès oder Aleppo sind organisch gewachsen; ein Innenhof kann außerhalb des Zentrums liegen oder nicht ganz quadratisch sein, sondern sich an die dichte Umgebung anpassen. Dies war akzeptabel, solange es dem Zweck des Raumes – Kühlung, Versammlung, Privatsphäre – entsprach. In der islamischen Tradition gab es kein Pendant zu Vitruvius, der vorschrieb, dass ein Innenhof den idealen Proportionen entsprechen müsse; stattdessen verwendeten die Bauherren in der Regel proportionale Systeme (geometrische Kachelmuster usw.) für die Dekoration, während die Anordnung freier gestaltet werden konnte. In offiziellen Umgebungen wie kaiserlichen Karawansereien oder Medresen ist Symmetrie jedoch häufiger anzutreffen – aber selbst dort ist in der Regel eine Seite anders (z. B. ist die Seite, auf der sich die Gebetsnische befindet, größer). Man kann sagen, dass der islamische Ansatz zur Geometrie des Innenhofs eher eine Hierarchie (einige Seiten sind wichtiger) und die Verbindung zur kosmischen Ausrichtung (Kibla) betont als eine reine zweiseitige Symmetrie um ihrer selbst willen.

Der lateinische Innenhof verkörpert insbesondere in der Renaissance das Ideal der klassischen Symmetrie, Proportionalität und geometrischen Perfektion. Dies geht auf griechisch-römische Prinzipien zurück (Vitruvs Schriften über Harmonie und Modul) und erlebte im 15. Jahrhundert eine lebhafte Wiedergeburt. Ein Renaissance-Innenhof, beispielsweise in einem italienischen Palast, ist in der Regel ein regelmäßiges Rechteck oder Quadrat, das auf beiden Seiten von symmetrischen Arkaden gesäumt ist und in dem sich jede Abteilung in einem harmonischen Rhythmus wiederholt. Die Proportionen können einfachen Verhältnissen folgen (1:1 oder 2:3 für ein Quadrat usw.), die den Glauben widerspiegeln, dass mathematische Ordnung die Grundlage für Schönheit und Wahrheit ist. Dieser Ansatz stellt den menschlichen Verstand und die Ästhetik in den Mittelpunkt: Der Innenhof ist in der Regel auf das Raster eines Gebäudes und das Raster der Stadt ausgerichtet und macht ihn zu einem regelmäßigen Raum innerhalb eines regelmäßigen Ganzen. Die Weltanschauung hier ist humanistisch – sie lässt sich mit Leonardos berühmter Zeichnung Vitruvianischer Mensch zusammenfassen, die die menschliche Figur als Maß aller Dinge in einen Kreis und ein Quadrat einfügt. In ähnlicher Weise ordnet auch der klassische Innenhof menschliche Aktivitäten in der Regel in eine regelmäßige geometrische Form ein und suggeriert, dass unsere Ordnung (Symmetrie, Achse) mit der Ordnung der Welt übereinstimmt. Beispielsweise ist ein Klostertypischerweise ein perfektes Quadrat – seine vier Seiten erinnern nicht nur an theologische Symbolik, sondern verkörpern auch die klassische Liebe zum Quadrat als Ausdruck von Ausgewogenheit. Renaissance-Architekten wie Alberti und Palladio unternahmen große Anstrengungen, um geometrische Reinheit zu erreichen. Palladios Villen sind in der Regel symmetrisch angeordnet und verfügen über zentrale Innenhöfe oder Atrien, die proportional zu den Fassaden angeordnet sind und eine ideale Konsistenz anstreben. Dies spiegelt die Weltanschauung der Renaissance wider, dass sich der Kosmos in den Entwürfen des Menschen widerspiegelt – der Glaube, dass die Gestaltung eines Innenhofs mit präziser Symmetrie und Zentrierung den von Gott geschaffenen rationalen Kosmos widerspiegelt und der Mensch der Interpret dieser kosmischen Geometrie ist.

Aus praktischer Sicht haben lateinische Innenhöfe in der Regel auch die axiale Sichtweise und die Zentralität des Betrachters erleichtert. Wenn man in einem Renaissance-Innenhof steht, kann man sich typischerweise in der Mitte aufhalten und sich durch die Architektur, die einen umrahmt, von allen Seiten gleich weit entfernt fühlen – dies ist eine subtile Erhebung des Nutzers des Innenhofs. Stellen Sie sich dagegen vor, Sie stehen im Innenhof eines osmanischen Karawanserais: Ihre Aufmerksamkeit wird möglicherweise auf eine Seite gelenkt, wo sich ein wichtiger Iwan oder Brunnen befindet, der die Symmetrie unterbricht, aber die Funktion betont (vielleicht öffnet sich dieser Flügel zu einer Gebetshalle). Während die Mitte islamischer Innenhöfe symbolisch leer gelassen oder mit Wasser und Pflanzen (die an das Paradies erinnern) gefüllt werden kann, findet man in einem barocken europäischen Innenhof in der Mitte möglicherweise eine Statue des Erbauers oder einen monumentalen Brunnen, der weltliche Pracht zelebriert. Diese Entscheidungen zeigen, ob die Kultur Gott oder den Menschen in den konzeptionellen Mittelpunkt stellt. Das islamische Denken vermeidet in der Regel repräsentative Symbole im Zentrum (es gibt keine Statuen, da figurative Darstellungen verpönt sind) und verwendet stattdessen Wasser oder geometrische Muster – vielleicht um anzudeuten, dass Gott (auch wenn er unsichtbar ist) im Zentrum steht oder dass die Schönheit der Natur (ein Zeichen Gottes) im Zentrum steht. Das klassische westliche Denken verstärkt den Anthropozentrismus, indem es ohne Weiteres eine menschliche Figur oder ein stolz verkündetes Symbol in den Mittelpunkt eines Hofes stellt (man denke an die Königsskulptur in einem Palasthof).

Im osmanischen und im weiteren Sinne islamischen Design gab es eine geometrische Präzision, die sich jedoch eher in den unteren Teilen der Grundrisse und in den Verzierungen als in den allgemeinen symmetrischen Linien zeigte. Wie auch europäische Besucher feststellten, hatte der Topkapı-Palast im Vergleich zu europäischen Palästen ein „unregelmäßiges, asymmetrisches, nicht axiales” Aussehen. Dennoch gab es in den Gärten und Pavillons komplexe modulare Grundrisse und kleine Maßstäbe (in der Kachelkunst, den Kuppelproportionen usw.), die dem Goldenen Schnitt entsprachen. Es scheint, als habe der islamische Ansatz eine gewisse Komplexität und Vielschichtigkeit angenommen – das Ganze muss keine einfache platonische Form haben, aber im Ganzen liegt ein regelmäßiges Musterparadies. Der lateinische Ansatz, insbesondere in der offiziellen Architektur, bestand darin, die gesamte Gemeinschaft in eine klare geometrische Form zu bringen, die auf einen Blick erkennbar ist und Ausdruck einer vom Menschen auferlegten Ordnung ist (zum Beispiel Michelangelos perfekter trapezförmiger Campidoglio-Hof in Rom oder das quadratische Kloster Santa Maria della Pace).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Proportionen und Geometrie in diesen Innenhöfen eine umfassendere Weltanschauung widerspiegeln. Auch wenn die Geometrie des Innenhofs Asymmetrie oder eine verborgene Ordnung aufweist, suggeriert sie doch in der Regel eine Welt, in der die Führung Gottes (Mekka) und praktische Bescheidenheit das Design leiten. Dies ist eine Weltanschauung, die sich mit Mystik und innerer Konzentration wohlfühlt – die Schönheit eines Innenhofs zeigt sich vielleicht nicht in einer von außen symmetrischen Fassade, sondern in der vielschichtigen Symmetrie der inneren Bögen oder in der Metapher des vierteiligen Chahar-Bagh-Gartens (Paradiesgarten), einer kosmischen Geometrie ihrer Art. Der lateinische Innenhof verkündet eine Weltanschauung, die aus Klarheit, menschlichem Maßstab und nach außen gerichteter Harmonie besteht – er versucht, mit offensichtlicher Symmetrie und proportionaler Perfektion zu beeindrucken, die mit den klassischen Idealen von „Symmetrie, Proportion, Geometrie” im Einklang stehen. Poetisch ausgedrückt könnte man sagen: Während der osmanische Innenhof nach oben (durch sein offenes Dach zum Himmel) und über sich selbst hinausweist, verweist der Renaissance-Innenhof auf einen idealen geometrischen Mittelpunkt, an dem der Mensch stehen bleiben und sich unter Kontrolle fühlen kann. Beide sind in ihrer jeweiligen Philosophie schön – der eine als irdisches Echo des göttlichen Paradieses, der andere als Mikrokosmos der rationalen kosmischen Ordnung.

5. Moderne Fusionen und Anpassungen: Von der Wiederbelebung zu hybriden Innovationen

Trotz ihrer unterschiedlichen Entstehungsgeschichte haben der Innenhof und der lateinische Innenhof in der zeitgenössischen Architektur eine Renaissance erlebt, wobei ihre Prinzipien meist in hybriden Formen vereint wurden. Da Designer heute nach nachhaltigen und menschenzentrierten Umgebungen suchen, erleben Innenhöfe ein Comeback, sei es inspiriert von osmanischen oder klassischen Vorbildern. Betrachten wir einige Beispiele und Trends, die zeigen, wie sich diese Typologien in der Moderne unterschieden oder annäherten.

Vom Osmanischen Reich inspirierte Wiederbelebungen: Viele moderne Architekten in der Türkei und im Nahen Osten haben bewusst das Erbe des Avlu genutzt. Turgut Cansever’s Demir Tatil Köyü (Bodrum, 1980er Jahre) ist ein preisgekröntes Projekt, das das lokale mediterrane türkische Haus mit Innenhof für eine Ferienanlage köyü neu interpretiert. Cansever, der in der Türkei oft als „weiser Architekt” bezeichnet wird, glaubte an die Verwendung traditioneller Formen, um eine harmonische Einbindung in die Umgebung zu erreichen. In Demir Tatil Köyü sind Ferienhausgruppen mit Innenhöfen und Terrassen angeordnet, die das Gefühl eines osmanischen Küstendorfes vermitteln. Das Design nutzt dicke Steinmauern, Holzvorhänge und weiß getünchte Oberflächen, um die Innenräume kühl zu halten (eine Hommage an die klimatische Funktion), und ordnet die Häuser um halbprivate Innenhöfe an, die die Privatsphäre respektieren und gleichzeitig die Interaktion innerhalb der Gemeinschaft fördern. Cansever’s Team hat seine architektonische Sprache eindeutig auf „griechische, byzantinische und osmanische Vorbilder” gestützt und diese mit modernen Formen integriert. Das Ergebnis sind mit Begonien bewachsene Innenhöfe und mit Weinreben überdachte Pergolen, die offen für die Meeresbrise sind, aber dennoch so gemütlich wie ein altes anatolisches Haus wirken und eine zeitlose Atmosphäre schaffen. Dies zeigt, wie die „DNA des Innenhofs” – klimatische Sensibilität und geschlossene soziale Räume – in neue Kontexte übertragen werden kann. Ein weiteres vielbeachtetes Projekt ist Emre Arolats Sancaklar-Moschee (Istanbul, 2013). Diese zeitgenössische Moschee bricht mit dem osmanischen Stil, lässt aber auf interessante Weise den Geist der Sahn in abstrahierter Form wieder aufleben. Die Moschee befindet sich am Hang eines Hügels mit einem Garten und einem Spiegelbecken am Eingang und ist durch hohe Steinmauern von der lauten Außenwelt abgeschirmt. Durch die Natur, vorbei an Wasser und Wildblumen, gelangt man in einen ruhigen vorhofartigen Vorhof, bevor man den Gebetsraum betritt. Diese Gestaltungsstrategie – die Nutzung eines versenkten, geschützten Vorhofs als Eingangsraum für das Gebet – spiegelt deutlich den traditionellen Moscheehof wider, der die Gläubigen auf das Gebet vorbereitet. Die Architekten von Sancaklar weisen darauf hin, dass „die hohen Mauern, die den Park im oberen Vorhof umgeben, eine klare Grenze zwischen der chaotischen Außenwelt und der ruhigen Atmosphäre im Inneren ziehen“. Eine Seite des Innenhofs wird durch ein niedriges Teehaus und einen Bibliothekspavillon geprägt, die sich in einem flachen Wasserbecken befinden und die reflektierende, oasenartige Atmosphäre verstärken. Obwohl formal ultramodern (roher Beton und Stein, keine offensichtlichen historischen Verzierungen), zeigt die Sancaklar-Moschee eine moderne Neuerfindung des Hofkonzepts – die Nutzung von Landschaft und Umgebung, um einen spirituellen Zufluchtsort zu schaffen, und die Nutzung der Schwelle eines Innenhofs, um das Gefühl des Übergangs vom Alltäglichen zum Heiligen zu verstärken. Diese Beispiele zeigen, dass man sich zwar von den historischen Formen entfernt hat (niemand baut den Stil von Topkapı originalgetreu nach), aber dass es eine Annäherung in den Prinzipien gibt: Klimaanpassung, räumliche Schichtung und Zuflucht im menschlichen Maßstab ak , stehen weiterhin im Mittelpunkt des modernen „Innenhof”-Designs.

Der lateinamerikanische Innenhof neu interpretiert: Architekten, die sich von lateinamerikanischen und europäischen Traditionen inspirieren ließen, haben den Innenhof an die heutige Zeit angepasst. So integrierte beispielsweise der mexikanische Architekt Luis Barragán in seinen Arbeiten Mitte des 20. Jahrhunderts klosterähnliche Elemente und Innenhöfe. Barragán schuf in Projekten wie dem Kapuzinerkloster (Tlalpan-Kapelle, 1955) und seinem eigenen Haus in Mexiko-Stadt geschlossene Gärten und Innenhöfe mit einem äußerst durchdachten Charakter, die durch eine moderne minimalistische Linse betrachtet werden können und „friedliche, klösterliche Räume” darstellen. Um die Innenhöfe zu umgeben, verwendete er lange, flache Wände, die in leuchtenden Farben gestrichen waren und oft ein flaches Wasserbecken oder einen einzelnen Baum enthielten, was an eine Mischung aus mexikanischem und mediterranem Erbe erinnert. Diese Wirkung ähnelt sehr einem Kloster oder einem spanisch-maurischen Innenhof: Stille, Sonnenlicht und ein Ort der Selbstbeobachtung, jedoch in modernistischer Geometrie umgesetzt. Barragáns Innenhöfe strahlen mit ihrer ästhetischen Fröhlichkeit und ihrer Offenheit zum Himmel lateinamerikanische Einflüsse aus, spiegeln aber gleichzeitig auch die innere Spiritualität des Innenhofs wider (tatsächlich war Barragán sehr religiös und bewunderte die Ruhe von Klöstern) . Diese Art der Kreuzbestäubung zeigt, wie modernes Design oft zwei Traditionen vereint – der Innenhof wird zu einem universellen Symbol der Ruhe, das von beiden etwas aufnimmt: die Liebe zur lateinischen Proportion und das Gefühl islamischer Zurückgezogenheit. Der für seine starken geometrischen Formen bekannte Schweizer Architekt Mario Botta hat ebenfalls courtyardähnliche Entwürfe entwickelt. In einigen seiner Arbeiten (wie dem Atrium des Museums für moderne Kunst in San Francisco oder verschiedenen Kirchenprojekten) schafft Botta zentrale Hohlräume und Atrien, die wie Gänge funktionieren und in großen Gebäuden für Licht und Fokus sorgen. Auch wenn es sich nicht um offene Innenhöfe handelt (sie sind in der Regel mit Glas überdacht), nutzen diese Räume das Konzept eines geschlossenen Zentrums. Religiöse Gebäude wie die Kirche Santo Giovanni Battista (Mogno, 1996) von Botta verfügen zwar nicht über einen echten Innenhof, aber sie enthalten Vorräume und Vorhöfe, die an die psychologische Pause eines Klosterhofs oder eines italienischen Kirchenhofs erinnern. Wir können auch den Trend zu Wohnblocks mit Innenhöfen in Europa und Amerika berücksichtigen: Die zeitgenössische Stadtplanung nutzt häufig umgebende Blöcke mit Innenhöfen, um Gemeinschaftsräume in dicht besiedelten Städten zu schaffen (ein Modell, das historisch gesehen in Barcelona oder Berlin weit verbreitet war). Architekten sorgen nun dafür, dass diese Innenhöfe mit Grünflächen, Gemeinschaftsgärten und sogar Springbrunnen ausgestattet sind – im Wesentlichen eine Rückkehr zum Konzept des mediterranen Innenhofs für nachhaltiges, gemeinschaftliches Leben. Solche Entwürfe verbinden den sozialen Fokus des lateinischen Innenhofs (Nachbarn, die sich um einen gemeinsamen Garten versammeln) mit islamischen Traditionen wie Klimaanpassungen (Nutzung von Innenhöfen zur Belüftung und Kühlung).

Globale Mischformen: Am faszinierendsten sind vielleicht Projekte, bei denen beide Elemente bewusst miteinander kombiniert werden. Einige moderne Architekten im Nahen Osten und in Nordafrika verbinden das islamische Erbe der Innenhöfe mit westlicher Designausbildung. So verfügen beispielsweise neue Regierungsgebäude und Universitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Iran häufig über Innenhöfe mit islamisch inspirierten Sonnenschutzvorrichtungen sowie über internationalere Materialien. Ein weiterer Bereich, in dem diese Elemente verschmelzen, ist die Hotelarchitektur – Boutique-Hotels im Mittelmeerraum und im Nahen Osten integrieren gerne Innenhöfe, die an die lokale Geschichte anknüpfen (wie ein Riad in Marokko oder ein Palazzo in Italien). Diese Bereiche sind für das Vergnügen der Touristen konzipiert – daher weisen sie in der Regel sowohl die mit Innenhöfen verbundene grüne Intimität (begrünte Ecken, plätschernde Brunnen) als auch die große Symmetrie europäischer Innenhöfe (formale Poolanlagen oder klassische Säulen) auf, die alle zur Atmosphäre beitragen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Wiederbelebung der Riad-Hotels in Marokko oder der Boutique-Hotels mit Innenhöfen in Spanien – Architekten haben alte Häuser mit Innenhöfen mit modernem Komfort restauriert, und diese sind zu kosmopolitischen Orten geworden, an denen Ost und West unter freiem Himmel aufeinandertreffen.

Da Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, entdecken Architekten auf der ganzen Welt den Innenhof als Klimamaßnahme wieder. Dies führt zu einer Annäherung: Unabhängig von seinem stilistischen Ursprung kann ein Innenhof den Energiebedarf erheblich senken, indem er die Querlüftung fördert, schattige Freiflächen bietet und soziale Interaktion ohne Klimaanlage ermöglicht. Aus diesem Grund kehrt die zeitgenössische Architektur in weit entfernten Orten wie Kalifornien, China und Australien zur Typologie des Innenhofs zurück – nicht als Innenhof oder Kloster, sondern als zeitlose Strategie. Bei einigen Entwürfen ist deutlich zu erkennen, dass sie von beiden inspiriert sind: So kann beispielsweise eine Moschee in Australien einen Innenhof haben, der vom Prophetenmoschee (islamische Geschichte) inspiriert ist, aber gleichzeitig auch mit Gärten gestaltet sein, die an lokale Klöster oder Campus-Vierhöfe erinnern – ein echter Hybrid für eine multikulturelle Gesellschaft.

Annäherung oder Entfernung? In modernen Adaptionen beobachten wir sowohl eine Entfernung (die separate Entwicklung jeder Tradition) als auch eine Annäherung (Vermischung). Osmanisch inspirierte Designs legen weiterhin Wert auf Privatsphäre, Schatten und Wasser – allerdings meist mit einer minimalistischen oder abstrakten Ästhetik. Lateinisch inspirierte Designs zelebrieren weiterhin Symmetrie und soziales Leben – allerdings meist mit einer ökologischeren und interkulturellen Sensibilität. In vielen zeitgenössischen Projekten sind beim Betreten eines Innenhofs sowohl Anklänge an einen islamischen Garten als auch an einen mediterranen Innenhof zu spüren, die jedoch nicht voneinander zu unterscheiden sind – ein Beweis für die universelle Anziehungskraft eines zentralen offenen Raums im Design. Wenn eines klar ist, dann ist es, dass Architekten den Innenhof für seine langjährigen Stärken wie Klimaflexibilität, soziale Harmonie und spirituelle Schönheit nutzen. Im Zeitalter von Glaswolkenkratzern und klimatisierten Türmen zeigt die Wiederbelebung von Innenhöfen – ob als Hof, Veranda, Atrium oder Quad – eine Rückkehr zu einer zeitlosen, menschenzentrierten Designweisheit.

Der osmanische Innenhof und der lateinische Innenhof, die aus unterschiedlichen Klimazonen und Kulturen hervorgegangen sind, können als zwei Varianten eines Themas betrachtet werden: Wie kann ein Stück Himmel herausgearbeitet und in den Alltag integriert werden? Die Unterschiede zwischen ihnen – der offene Luftraum des Innenhofs gegenüber der nach innen gerichteten kühlen Oase des Innenhofs, die stolze Symmetrie des Innenhofs gegenüber den versteckten Schwellen des Innenhofs – spiegeln die tieferen Werte der Gesellschaften wider, die sie geschaffen haben. Keiner ist „besser” als der andere; vielmehr hat jeder eine bemerkenswerte Harmonie zwischen Menschen, Raum und Glauben geschaffen. Der islamische Innenhof hat raue Umgebungen in versteckte Gärten verwandelt und die Häuser mit dem ethischen Kompass der Bescheidenheit und Verbundenheit in Einklang gebracht. Der westliche Innenhof hingegen hat die Architektur zu einer Bühne für menschliche Ideale gemacht, die sich auf proportionale Schönheit stützen, sei es klösterliche Kontemplation oder öffentliche Geselligkeit. Letztendlich zielten beide Arten darauf ab, ein Paradies auf Erden zu schaffen: das erste ein verborgenes Paradies aus Schatten, Wasser und Glauben, das zweite ein harmonisches Paradies aus Ordnung, Natur und Gemeinschaft. Die Architekten von heute versöhnen in gewisser Weise diese Paradigmen, wenn sie Innenhöfe neu gestalten – sie suchen nach Orten, die gleichzeitig privat und sozial, klimabewusst und ästhetisch erhaben sind. Wenn wir von einer lauten Straße in einen ruhigen Innenhof treten – sei es ein Innenhof in Istanbul, ein Kloster in Florenz oder ein moderner Innenhof in Los Angeles –, überschreiten wir eine Schwelle, die zu einem dauerhaften Zufluchtsort für Menschen führt. Unter dem offenen Himmel, umgeben von alten oder neuen Mauern, erleben wir das, was unsere Vorfahren beabsichtigten: Entspannung, Verbundenheit und vielleicht sogar einen Moment der Transzendenz. Osmanische und lateinische Innenhöfe sind Geschwister, die wie in vergangenen Zeiten auch im 21. Jahrhundert eine gemeinsame architektonische Sprache sprechen.