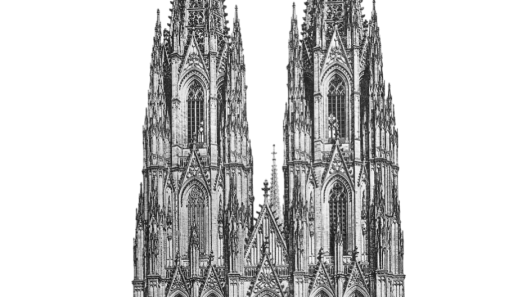

Architektonische Merkmale traditioneller heiliger Stätten

Die Architektur heiliger Stätten zeichnet sich durch symmetrische Grundrisse, die Ausrichtung auf Gott und eine Betonung der Höhe durch vertikale Akzente aus. Die Verwendung natürlicher Baumaterialien wie lokaler Stein, Ziegel oder Lehmziegel stärkt sowohl die regionale Identität als auch die spirituelle Verbundenheit. Die Buntglasfenster und Steinmetzarbeiten im Innenbereich schaffen mit ihrem Spiel aus Licht und Schatten eine mystische Atmosphäre.

Zeitlicher und kultureller Kontext

Vom Mittelalter bis zur Renaissance wurden heilige Stätten als Zeichen sowohl politischer als auch sozialer Identität errichtet. In den Moscheen der Osmanenzeit integrieren die zentrale Kuppel, der Säulenhof und das Minarettdesign die Rituale islamischer Zeremonien in den Raum. Regionale Variationen zeigen, wie sich lokale Kulturen in der Architektur widerspiegeln; beispielsweise hinterlassen die Unterschiede zwischen der Steinmetzkunst in Anatolien und den geometrischen Verzierungen in Andalusien Spuren kultureller Interaktion.

Heiligkeit und Raumwahrnehmung

Die Abgrenzung des Ritualbereichs als separater Bereich in heiligen Stätten verstärkt die räumliche Hierarchie. Gleichzeitig intensiviert der Einsatz von Licht das Gefühl der Heiligkeit; die Richtung und Menge des natürlichen Lichts, das in den Innenraum fällt, bestimmt die Atmosphäre der Andacht. Die Akustik des Raumes vertieft das spirituelle Erlebnis, indem sie den Widerhall der Gebete verstärkt.

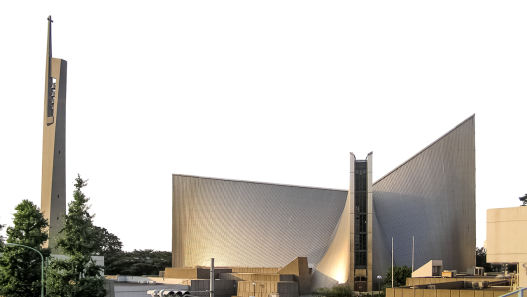

Der Einfluss moderner Architekturströmungen

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat der Modernismus durch funktionale Ansätze die Verzierung reduziert und sich in sakralen Räumen der Schlichtheit verschrieben. Gebäude wie Tadao Andos Lichtkirche (1989) interpretierten Rituale mit Licht und Schatten auf Betonoberflächen neu. Minimalistische Designs zielten darauf ab, den Fokus auf das Wesentliche des Gottesdienstes zu lenken und die spirituellen Elemente des Gebäudes hervorzuheben.

Wichtige Beispiele, die Inspiration liefern

Göbekli Tepe, der älteste Tempelkomplex der Menschheitsgeschichte, erinnert moderne Designer an die Kraft der Symmetrie und der Steinmetzkunst. Le Corbusiers Kapelle in Ronchamp (1955) hat mit ihren organischen Formen die Wahrnehmung spiritueller Räume verändert. Heute verbindet die Al-Mujadilah-Moschee in Katar in einem speziell für Frauen entworfenen Gebetsraum zeitgenössische Form und Technologie mit Heiligkeit.

Der Beginn des architektonischen Wandlungsprozesses

In der Postindustriellen Ära begannen Restaurierungs- und Adaptionsprojekte mit dem Ziel, die spirituelle Struktur alter Gebäude zu bewahren. Diese Ansätze zielen darauf ab, die historische Identität des Gebäudes in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig den modernen Nutzungsanforderungen gerecht zu werden. Auf diese Weise werden heilige Stätten zu lebendigen Bauwerken, die sowohl einen Dialog mit der Vergangenheit herstellen als auch den heutigen Gottesdienstpraktiken entsprechen.

Designphilosophie und Konzeptentwicklung

Die Neudefinition der Heiligkeit

Traditionelle heilige Stätten haben ihre Bedeutung durch feste Formen gefunden, die bestimmte religiöse Rituale und gesellschaftliche Werte repräsentieren. Moderne Designer haben jedoch begonnen, Heiligkeit über reine Rituale hinaus neu zu interpretieren, als Funktion der Abgrenzung des Raumes, der Herstellung eines Dialogs mit der Gemeinschaft und der Auslösung innerer Transformation. Bei diesem Ansatz wird die Heiligkeit des Raumes nicht nur durch strukturelle Symbole erreicht, sondern auch durch Designstrategien, die den Besucher zu einer „Schwellenerfahrung” führen.

Die spirituelle Dimension des Ortes

Die spirituelle Dimension eines Raumes wird über die physischen Elemente hinaus durch Eigenschaften geprägt, die die innere Erfahrung des Nutzers anregen. Diese Erfahrung wird durch fein abgestimmte akustische Arrangements, mit Minimalismus verbundene sensorische Elemente und zur Meditation einladende Freiräume verstärkt. Untersuchungen zeigen, dass die spirituelle Wirkung eines Raumes nicht nur mit visuellen Komponenten zusammenhängt, sondern auch mit der Schaffung einer „subtilen” Atmosphäre der Heiligkeit durch die Spielerei mit der Wahrnehmung von Tiefe und Höhe.

Form und Funktion im Gleichgewicht

In der modernen Gestaltung sakraler Bauwerke wird die symbolische Dimension der Form mit dem funktionalen Ablauf in Einklang gebracht. Funktional gesehen verbinden die Korridore und Ritualbereiche, die den Ablauf der Gottesdienste lenken, mit ihren klaren Linien die Besucher miteinander und bieten ihnen sowohl Freiheit als auch eine gelenkte Erfahrung. Die funktionalen Module, die Jean Nouvel in seinem Sharaan-Projekt in AlUla in die natürliche Form integriert hat, interpretieren dieses Gleichgewicht in einer zeitgenössischen Sprache.

Die semantische Rolle der Materialauswahl

Die Materialauswahl für heilige Stätten spiegelt sowohl die regionale Identität als auch spirituelle Assoziationen wider. Natürliche Materialien wie lokale Steine und Lehmziegel betonen die Verbundenheit mit dem Boden und die Beständigkeit, während moderne Optionen wie Beton, Glas und Metall Zeitlosigkeit und Universalität suggerieren. In Beispielen der Sacred Geometry Architecture verleiht die Kombination von Materialien mit geometrischen Anordnungen sowohl ästhetische als auch symbolische Tiefe.

Ansätze zu Licht, Schatten und Atmosphäre

Licht- und Schattenspiele gehören zu den wirkungsvollsten Mitteln der Gestaltung sakraler Räume. Bauwerke wie Tadao Andos Lichtkirche betonen rituelle Momente durch natürliche Lichtstreifen, die auf die Betonwände fallen, und verwandeln so die Atmosphäre. Darüber hinaus wird durch den Einsatz von Transparenz und Reflexion die Grenze zwischen Innen- und Außenraum aufgelöst und die Wahrnehmung der Besucher neu gestaltet.

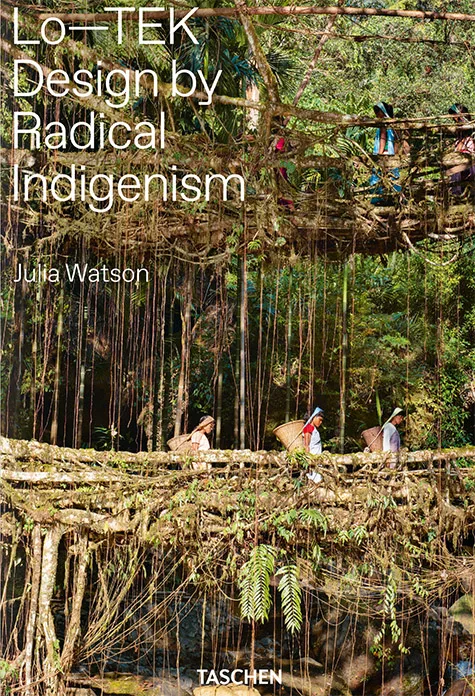

Nachhaltigkeit und Spiritualität

Grüne Tempelprojekte verbinden Nachhaltigkeitsprinzipien mit dem Konzept des heiligen Raums. Bei diesem Ansatz werden Regenwassersammelsysteme, passive Klimatisierung und die Nutzung erneuerbarer Energien mit ökologischem Bewusstsein und Spiritualität vereint. Julia Watsons Lo-TEK-Arbeiten repräsentieren das ökologische Wissen indigener Gemeinschaften und schlagen nachhaltige Formen der Heiligkeit vor.

Strukturelle und technische Innovationen

Trägersystemlösungen

Die in traditionellen Sakralbauten mit großen Spannweiten verwendeten Bogen- und Gewölbesysteme werden heute mit hochfesten Stahl- und Betonverbundwerkstoffen neu interpretiert. So hat Shigeru Ban beispielsweise für seine Katana-Kathedrale ein leichtes und zugleich stabiles Tragwerksystem entwickelt, bei dem Holzbalken mit recycelten Stahlträgern verbunden wurden. Diese hybriden Systeme erhöhen die Flexibilität gegenüber Erdbeben, Wind und Schneelasten und ermöglichen gleichzeitig ein ungestörtes Erlebnis des Gebetsraums mit seiner durchgehenden Öffnung.

Darüber hinaus beschleunigt sich dank der präzisen technischen Toleranzen der vorgefertigten Betonelemente die Montage auf der Baustelle, während die Qualitätskontrolle auf das Niveau der Fertigungsanlagen angehoben wird. Dieser Ansatz bietet insbesondere bei groß angelegten Moschee- und Kathedralenprojekten Zeit- und Kostenvorteile und ermöglicht gleichzeitig die Wahrung der ästhetischen Einheitlichkeit.

Einsatz neuer Materialien und Technologien

Moderne Sakralbauten werden heute mit fortschrittlichen Materialien wie glasfaserverstärkten Betonplatten (GFRC), massenmodifizierten Polymeren und Kohlefaserstäben gebaut. GFRC ermöglicht die Herstellung komplexer geometrischer Muster und feiner Strukturelemente, während kohlefaserverstärkter Beton eine sehr hohe Zugfestigkeit bietet.

Darüber hinaus bieten photovoltaische Glasfassaden innovative Lösungen, die sowohl natürliche Lichtdurchlässigkeit als auch Energieerzeugung kombinieren. Der Einsatz von integriertem PV-Glas in einem Gotteshaus in San Jose deckte innerhalb eines Jahres 30 % des gesamten Stromverbrauchs. Diese Technologie verstärkt das symbolische Thema „Licht” des heiligen Ortes sowohl im übertragenen als auch im praktischen Sinne.

Akustischer und räumlicher Komfort

Die Akustik in heiligen Räumen sollte so gestaltet sein, dass Gebete, Hymnen und Predigten klar zu hören sind. Moderne Akustikplatten optimieren sowohl die Schallabsorption als auch die Schallstreuung und kontrollieren so den Nachhall in gewünschtem Maße. Insbesondere parametrische Platten, die an der Decke und an den Seitenwänden angebracht werden, verteilen die Schallwellen gleichmäßig im Raum.

Digitale akustische Simulationswerkzeuge liefern Designern klare Daten, indem sie vor Baubeginn die zu erwartenden Nachhallzeiten und Frequenzverteilungen berechnen. Auf diese Weise schaffen sie einen Ausgleich zwischen mystischer Stille und der erforderlichen akustischen Lebendigkeit während der Gottesdienste.

Energieeffizienzstrategien

Moderne Sakralbauten minimieren den Energieverbrauch durch passive Klimatisierung, geothermische Systeme und intelligente Automatisierungsintegration. Die Sultan-Qaboos-Moschee in Oman sorgt durch den natürlichen Kamineffekt ihrer Dachkuppel für eine passive Belüftung des Innenraums und reduziert die Kühllast um 25 %.

LED-Beleuchtung und bewegungssensorbasierte Zonensteuerungssysteme verhindern durch die automatische Anpassung der Beleuchtung an die Gebetszeiten einen übermäßigen Energieverbrauch. Darüber hinaus sorgen Regenwassernutzungs- und Grauwasserrecyclingsysteme für Wassereinsparungen in einem breiten Spektrum, von der Landschaftsbewässerung bis hin zu Toilettenspülkästen.

Modulare Ansätze im Bauprozess

Modulare Fertigbauelemente versprechen Schnelligkeit und Flexibilität beim Bau sakraler Gebäude. Die von BOXX Modular angebotenen Moschee- und Kirchenmodule werden vorab in der Werkstatt fertiggestellt und dann auf der Baustelle zusammengebaut, wodurch die Bauzeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 40 % verkürzt wird.

Diese Methode bietet insbesondere in gemeinschaftsorientierten Gotteshäusern die Möglichkeit der Erweiterbarkeit und Neukonfiguration. Eine Kirche nutzt einen modularen Saal, indem sie ihn je nach den wechselnden Gemeinschaftsaktivitäten leicht unterteilen kann.

Digitales Design und BIM-Integration

BIM (Building Information Modeling) verbessert die interdisziplinäre Koordination bei Projekten für sakrale Räume. Die von Tran und seinen Kollegen entwickelte Revit-Dynamo-basierte Automatisierung ermöglicht die parametrische Modellierung traditioneller islamischer Motive und verkürzt die Entwurfszeit um 30 %.

BIM liefert auch in der Wartungs- und Betriebsphase wichtige Daten. Bauherren und Facility Manager können Informationen wie Materialwechsel, Energieverbrauch und akustische Leistung während der gesamten Lebensdauer des Gebäudes aus dem BIM-Modell abrufen. Auf diese Weise bleiben sakrale Bauwerke sowohl in ästhetischer als auch in funktionaler Hinsicht langfristig nachhaltig.

Räumliche Anordnung und Benutzererfahrung

Besucher-Eingangs- und Empfangsbereiche

Der erste Eindruck in heiligen Räumen bestimmt die architektonische Sprache der Eingangshalle und des Empfangsbereichs; dieser Ort wird zu einer Schwelle, die den Besucher zu einem „besonderen“ Erlebnis einlädt. Ein großzügiger, heller Eingangsbereich erleichtert den Besuchern den Übergang in die Stille und Heiligkeit des Ortes, während die Auswahl der Materialien – Stein, Holz oder Glas – sowohl ästhetisch als auch haptisch einen willkommenen Empfang bietet. Diese Bereiche sorgen mit Hilfe von Wegweisern und natürlichem Licht für einen klaren Verkehrsfluss und ermöglichen so einen reibungslosen Ein- und Ausgang der Besucher.

Hauptgebets- oder Veranstaltungsorte

Der Hauptgebetsraum fällt in der Regel durch seine Weite und seinen Mittelpunkt auf; die Sitzordnung, die sich um den Mihrab, den Altar oder das heilige Denkmal herum bildet, ermöglicht es der Gemeinschaft, gemeinsam Erfahrungen zu machen. Die hohen Decken, großen Öffnungen und die symmetrische Anordnung des Raumes verstärken das Gefühl der Heiligkeit. Gleichzeitig erhöhen mobile Sitzgelegenheiten und teilbare Trennwandsysteme die Flexibilität des Raumes für verschiedene Arten von Veranstaltungen.

Übergangs- und Umstellungsstrategien

Die Verkehrsachsen sind so gestaltet, dass sie den Ablauf der Rituale und die psychologische Reise des Nutzers widerspiegeln; lange Korridore dienen als Vorprovozation, die den Besucher auf den Mittelpunkt vorbereitet. Verzweigte oder kreisförmige Verkehrswege erleichtern die soziale Interaktion nach dem gemeinsamen Gottesdienst, während Übergänge zwischen engen Gängen und offenen Bereichen das „Übergangserlebnis” verstärken. Veränderungen im Bodenbelag und in der Beleuchtung betonen diese Wendepunkte und sorgen für eine intuitive Orientierung.

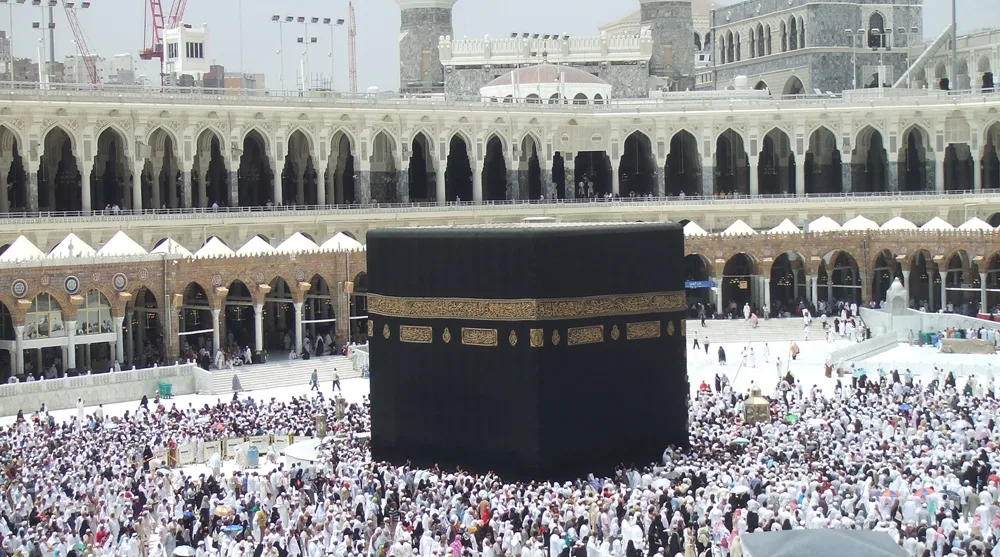

Die Kaaba in Mekka ist ein Beispiel für kontemplative Architektur, die für Meditation und Gebet von entscheidender Bedeutung ist.

Ruhe- und Besinnungsbereiche

Die kleinen Zellen oder Innenhöfe rund um den Hauptgebetsraum bieten den Besuchern Rückzugsorte für Stille und innere Einkehr. Diese Bereiche ermöglichen es, sich vom grundlegenden Ritual des Ortes zu lösen und sich der Gemeinschaft oder der individuellen Reflexion zu widmen. Sie sind mit bequemen Sitzgelegenheiten, Dachfenstern, durch die natürliches Licht einfällt, und Akustikpaneelen ausgestattet. Mit der Landschaft verbundene Innenhöfe, Meditationsgärten oder Wasserelemente verstärken die Entspannung und symbolische Reinigung.

Reise mit Klang und Licht Design

Ton und Licht sind die stärksten Mittel, um die rituelle Reise in diesem heiligen Raum zu lenken. Die an verschiedenen Stellen des Raumes variierende Helligkeit und Farbtemperatur prägen den emotionalen Fluss der Besucher. Bewegungssensor-gesteuerte Beleuchtung hebt wichtige Momente der Zeremonie mit Lichtstrahlen hervor, während Simulationen von Nachhallzeiten und Frequenzverteilungen eine mystische Atmosphäre schaffen, die von den Klängen der Andacht getragen wird. Diese interaktiven Systeme schaffen einen dynamischen Dialog zwischen dem physischen Raum und dem Ritual.

Barrierefreiheit und universelles Design

Die Barrierefreiheit in heiligen Stätten beschränkt sich nicht nur auf Rampen und Aufzüge; Braille-Wegweiser, akustische Leitsysteme und Farbkontraste im Innenbereich bieten ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Die Prinzipien des universellen Designs gewährleisten, dass der Raum von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten gleichermaßen genutzt werden kann, und stärken die soziale Inklusion heiliger Stätten. Die kürzlich entwickelten Ansätze des „affirmative disability design” verbinden Ästhetik und Funktionalität und machen die Barrierefreiheit zu einem gefeierten Merkmal.

Kulturelle und soziale Auswirkungen

Lokaler und globaler Kontext

Heilige Stätten werden durch die Baumaterialien und die Formensprache der lokalen Identität konkretisiert und verwandeln sich unter dem Einfluss globaler Architekturströmungen in eine universelle Sprache. Die Verwendung regionaler Materialien hält das kulturelle Gedächtnis der Gemeinschaft lebendig. In den Beispielen des tropischen Modernismus in Sri Lanka beispielsweise beziehen sich die Projekte von Geoffrey Bawa sowohl auf das lokale Klima als auch auf den globalen Modernismus. Auf der anderen Seite ermöglichen internationale Gebetszentren Architekturbüros aus verschiedenen Regionen, sich zusammenzuschließen und gemeinsame Designparameter zu entwickeln. Die Lusail-Kreuzungsmoschee in Katar ist ein struktureller Hybrid, der arabische und westliche Designschulen miteinander verbindet.

Soziale Teilhabe und Eigenverantwortung

Moderne Projekte für sakrale Räume beinhalten partizipative Prozesse, an denen nicht nur Architekten, sondern auch Mitglieder der Gemeinschaft beteiligt sind. Wie die Beispiele westafrikanischer Moscheen zeigen, spielen lokale Handwerker und die Bevölkerung sowohl beim Bau als auch bei der späteren Instandhaltung eine aktive Rolle. Diese Beteiligung sorgt dafür, dass der Ort nicht nur ein Ort der Verehrung, sondern auch ein sozialer Treffpunkt wird. Bei der Restaurierung der Kirche San Giovanni in Italien haben die in Zusammenarbeit mit Freiwilligen aus der Nachbarschaft durchgeführten Restaurierungsarbeiten das Gefühl der Zugehörigkeit zu diesem Ort gestärkt.

Kulturelle Kontinuität und Innovation

Die Bewahrung der Kontinuität bei der Gestaltung heiliger Stätten muss durch Innovationen ausgeglichen werden, die neuen Anforderungen gerecht werden. Bei der Restaurierung der Kapelle im Schloss Versailles wurde die klassische Barockästhetik bewahrt und gleichzeitig moderne Brandschutzsysteme und eine Klimaanlage integriert. Dieser Ansatz respektiert die Geschichte und bietet gleichzeitig den Komfort und die Sicherheit, die die heutige Technologie ermöglicht. Nach dem gleichen Prinzip wurde bei der Wiedereröffnung der Hagia Sophia in Istanbul das Gebäude durch sorgfältige technische Maßnahmen verstärkt, ohne die Originalität der byzantinischen Mosaike zu beeinträchtigen.

Kunst und Architektur – Wechselwirkungen

Kunst verschmilzt mit heiligen Stätten und bereichert sowohl die Architektur als auch die darin stattfindenden Rituale. Der Veranstaltungsort der Islamischen Kunstbiennale, die letzten Monat am Flughafen von Dschidda stattfand, hat durch die Neugestaltung des alten Pilgerterminals mit zeitgenössischer Kunst – von Arcangelo Sassolinos riesiger Stahlskulptur bis hin zu Asif Khans beleuchteter Glasinterpretation des Korans – einen Dialog zwischen Architektur und Kunst geschaffen. In ähnlicher Weise wurden Gaudís Mosaike und Glasmalereien in der Sagrada Família in Barcelona so gestaltet, dass sie mit dem Stahlgerüst des Gebäudes interagieren, um das Licht zu brechen und dem Raum einen farbenfrohen Rhythmus zu verleihen.

Tourismus und wirtschaftliche Beiträge

Heilige Bauwerke sind nicht nur religiöse Zentren, sondern auch wichtige touristische Anziehungspunkte. Ihr Beitrag zur lokalen Wirtschaft wird anhand der Besucherzahlen und der Ausgaben gemessen. Der Markt, der jeden Montag rund um die Djenne-Moschee stattfindet, trägt monatlich 1,2 Millionen Dollar zur malischen Wirtschaft bei und unterstützt gleichzeitig das Überleben regionaler Handwerkskünste. Die Vatikanischen Museen hingegen empfangen jährlich 6 Millionen Besucher und machen damit 20 % der Tourismuseinnahmen Roms aus.

Sozialer Dialog und Pluralismus

Moderne heilige Stätten schaffen Räume für den Dialog, in denen Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen und Kulturen zusammenkommen. Das 9/11 Memorial Museum in New York mit seinem flexiblen Design, das Zeremonien und Gedenkfeiern verschiedener Religionen beherbergt, zielt darauf ab, ein historisches Trauma mit gesellschaftlicher Empathie zu überwinden. Darüber hinaus zeigen interreligiöse Zentren, in denen jüdische, christliche und muslimische Gebetsräume unter einem Dach nebeneinander angeordnet sind, wie Frieden und Verständnis durch Architektur geschaffen werden können. Diese Orte stärken die Kultur der Toleranz in lokalen Gemeinschaften und dienen gleichzeitig als Vorbild auf globaler Ebene.

Zukunftsperspektiven und Schlussfolgerungen

Die Entwicklung spiritueller Ansätze in der Architektur

In den letzten sechzig Jahren haben sich heilige Stätten von symbolischem Reichtum gelöst und sich zu einem Verständnis von „spiritueller Architektur“ entwickelt, das sich auf Licht-Schatten-Spiele und schlichte Formen konzentriert. Bei diesem Ansatz wird die Heiligkeit des Raumes nicht mehr durch religiöse Ikonografie definiert, sondern durch die räumliche Erfahrung selbst. Der Besucher wird durch hohe Decken und kontrollierte Lichtbrechungen dazu eingeladen, eine innere Reise zu unternehmen. In Zukunft werden diese Erfahrungsstrategien durch parametrische Designwerkzeuge und Fortschritte in der Materialtechnologie noch weiter vertieft und die „spirituelle Struktur” des Raumes wird durch digitale Simulationen vorab getestet werden.

Visionen für nachhaltige heilige Stätten

Die heiligen Bauwerke der Zukunft werden auf Designs basieren, die mit ökologischen Kreisläufen im Einklang stehen. Aus recycelten Materialien erbaute Gotteshäuser werden durch Regenwassernutzung, passive Klimatisierung und photovoltaische Fassaden ihre eigene Energie erzeugen. Beispielsweise werden bei einigen modernen religiösen Bauwerken Laserscanning und digitale Vorfertigung eingesetzt, um Materialabfälle im Entwurfsprozess zu minimieren, wodurch der CO2-Fußabdruck um bis zu 95 % reduziert werden kann. Darüber hinaus wird die adaptive Wiederverwendung von historischen Gebäuden zu einem Instrument, das die ökologische Nachhaltigkeit fördert und gleichzeitig das historische Erbe bewahrt.

Die Rolle neuer Technologien

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) definieren sowohl die Designer- als auch die Besuchererfahrung bei der Gestaltung sakraler Räume neu. Designer testen während der Projektphase mit VR-Simulationen räumliche Rituale, während AR-Anwendungen, die eine Fernteilnahme ermöglichen, einen globalen Zugang zu Kultritualen bieten. Darüber hinaus schaffen parametrische Modellierung und KI-gestützte Optimierung durch die Echtzeitanalyse sowohl der akustischen Leistung als auch des Lichteinfalls ideale Erfahrungsszenarien.

Unser Platz im globalen architektonischen Dialog

Die Gestaltung sakraler Räume geht mittlerweile über lokale ästhetische Codes hinaus und wird zum Thema gemeinsamer Projekte internationaler Büros und interdisziplinärer Teams. Dieser Prozess wird durch die Weltkulturerbe-Programme der UNESCO und internationale Architekturkongresse unterstützt. So bestimmen beispielsweise die auf der UIA23-Konferenz diskutierten „politischen, pädagogischen und beruflichen” Perspektiven, wie die Gestaltung heiliger Stätten mit den Zielen der globalen Nachhaltigkeit und sozialen Inklusion in Einklang gebracht werden kann. Länder mit einem reichen historischen Erbe wie die Türkei tragen mit einzigartigen Materialkonstruktionen und traditionellen Bautechniken zu diesem Dialog bei.

Ein bleibendes Erbe für zukünftige Generationen

Das räumliche Gedächtnis wird als Grundpfeiler der kulturellen Identität durch sakrale Bauwerke von Generation zu Generation weitergegeben. Schutz- und Restaurierungsstrategien müssen so konzipiert sein, dass sie sowohl die physische als auch die digitale „Struktur“ für künftige Generationen bewahren. So bieten beispielsweise digitale Zwillinge, die anhand von 3D-Scandaten erstellt wurden, zukünftigen Architekten und Historikern eine Quelle, die die Entwicklung des Bauwerks dokumentiert. Darüber hinaus sorgt die aktive Beteiligung von Gemeinschaften durch soziokulturelle Projekte dafür, dass das Erbe wie ein lebender Organismus wachsen und sich wandeln kann.

Mit Blick auf die Zukunft ist es offensichtlich, dass die Gestaltung sakraler Räume eine vielschichtige Transformation in den Bereichen spirituelle Erfahrung, Nachhaltigkeit, Technologie und kulturelles Erbe durchlaufen wird. Erfahrungsorientierter Minimalismus, Umweltverantwortung und digitale Simulationen werden sakrale Bauwerke sowohl in physischen als auch in virtuellen Umgebungen in „lebendige” Räume verwandeln. In diesem Prozess werden lokales Wissen und globale Kooperationen eine starke Grundlage für den Dialog bilden, der sowohl die Sakralität als auch die gesellschaftliche Funktion der Architektur neu definiert.