Luftaufnahme von Mekka (Makkah) mit der Mescid-i Haram (Große Moschee) im Zentrum. Alle Moscheen auf der ganzen Welt richten ihre Gebetsräume nach diesem heiligen Ort aus und bilden so eine geografisch übergreifende Kibla-Achse.

1. Von der Offenbarung zur Geometrie: Wie wird die Gebetsrichtung zu einem räumlichen System?

Das Prinzip der Ausrichtung nach der Qibla: In jeder Moschee ist die Qibla – die Richtung der Kaaba in Mekka – die unsichtbare Achse, um die sich der physische Raum herum anordnet. Frühe islamische Quellen berichten von dem dramatischen Moment, als Mohammed 623 in Medina beim Gebet die Offenbarung erhielt, dass er sich von Jerusalem nach Mekka wenden müsse. Dieses Ereignis machte die Ausrichtung zur Kaaba zu einer Verpflichtung für das rituelle Gebet (Salah). Im Gegensatz zu Kirchen oder Tempeln, die aus symbolischen Gründen oder nach der Sonnenstellung ausgerichtet werden können, wird die „Identität” einer Moschee also weniger durch ihre Form oder Verzierungen als vielmehr durch eine abstrakte Ausrichtung bestimmt. Die gesamte Anordnung innerhalb der Moschee dient dazu, diesen Ausrichtungsfokus zu verstärken. Die nach Mekka ausgerichtete Wand (Kibla-Wand) hat in der Regel in der Mitte eine Nische (Nische oder Vertiefung), um die Richtung des Gebets anzuzeigen. Der Imam, der für die Leitung des Gebets zuständig ist, steht vor oder direkt neben der Nische und richtet die Gemeinde hinter sich in ordentlichen Reihen auf. Neben dem Mihrab befindet sich eine Stufenkanzel namens Minbar, von der aus die Freitagspredigt gehalten wird. Diese Elemente bilden eine intensive heilige Achse, die sich bis in den Innenraum der Moschee erstreckt.

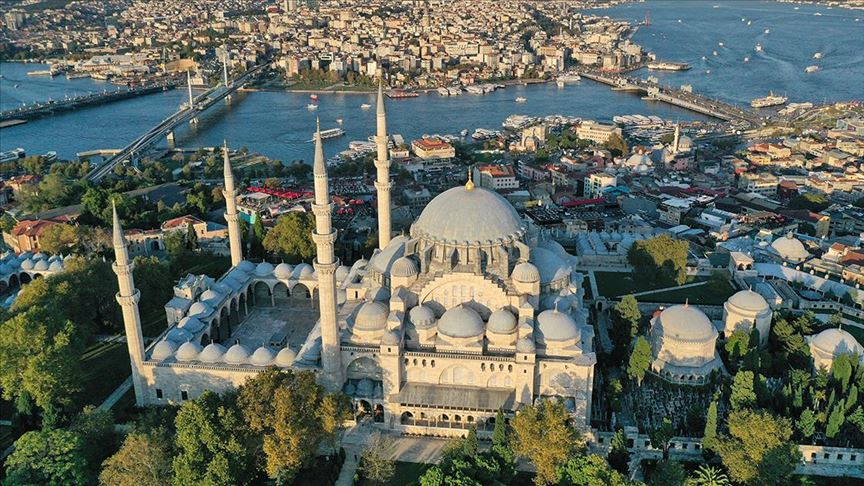

Räumliche Reihenfolge und Hierarchie: Architektonisch lässt sich eine Reihe schematisch darstellen: Mihrab → Minbar → Gebetsraum → Innenhof → Eingang – jede Ebene ist in Richtung der Qibla ausgerichtet. In klassischen Hypostyl-Moscheen wie beispielsweise der Großen Moschee in Córdoba gleicht der Gebetsraum einem Wald aus Säulen, die so angeordnet sind, dass sie alle zur Qibla-Wand hin ausgerichtet sind. Der berühmte mehrbogige Mihrab-Bereich von Córdoba wurde im 10. Jahrhundert von Al-Hakam II. hinzugefügt und bildet mit seinen prächtigen Mosaiken und mehrschichtigen Bögen einen visuellen Höhepunkt, der die Aufmerksamkeit auf die Qibla-Nische lenkt. Diese Art von Hypostyl-Designs betont die Breite – die gesamte Länge der Wand ist zur Qibla ausgerichtet und ermöglicht es den Betenden, in parallelen Korridoren zu stehen. Im Gegensatz dazu wird in späteren kuppelförmigen Moscheen (z. B. im osmanischen oder baburischen Stil) durch große zentrale Kuppeln und Halbkuppeln der Fokus axial auf den Mihrab gelenkt. Die Moscheen des osmanischen Meisterarchitekten Sinan, wie beispielsweise die Süleymaniye (1557), sind im Wesentlichen große Kuppelwürfel, die nach Mekka ausgerichtet sind, wobei die Mitte der Kuppel und die Mihrab auf derselben Achse liegen. Die Kuppel beseitigt die Säulenwälder und ermöglicht so einen ungehinderten Blick auf die Mihrab sowie eine bessere akustische und visuelle Verbindung zwischen dem Imam und der Gemeinde. Die Fenster im Tambour der Kuppel streuen das Licht nach vorne und heben so die Gebetsnische subtil hervor. So ist die Innengeometrie, egal ob es sich um einen Säulensaal oder eine zentrale Kuppel handelt, in Richtung Mekka ausgerichtet.

Verhandlungen über Lage und Ausrichtung: Die Notwendigkeit der Ausrichtung nach Mekka bedeutet in der Regel, dass eine Moschee vom Straßenraster oder der Grundstücksgeometrie abweicht, was zu interessanten Designanpassungen führt. In vielen historischen und modernen Städten ist das „säkulare Raster” der Straßen nicht auf Mekka ausgerichtet, sodass neue Moschee-Grundstücke schräg stehen. So wurde beispielsweise das New York Islamic Cultural Center (1989), Manhattans erste Moschee für einen bestimmten Zweck, um 29° gegenüber dem Straßenraster Manhattans gedreht, um nach Mekka ausgerichtet zu sein. Dies kann zu kreativen Landschaftsgestaltungen führen, um die keilförmigen Lücken auf dem Grundstück oder die nicht parallele Ausrichtung zu verbergen. Wenn die Moschee von außen nicht gedreht werden kann (z. B. wenn sie ein bestehendes rechteckiges Gebäude umhüllt), wird die Ausrichtung im Innenraum geändert: Die Designer können den inneren Gebetsraum drehen oder den Teppich in einem Winkel zu den Wänden verlegen. In einer Studie über Moscheen in Mumbai wird festgestellt, dass die Gebetsreihen in der Regel von den Grundstücksrändern „abgetrennt” sind und das Gebäude auf dem Grundstück „störend schief” erscheint, aber diese Trennung wird spirituell als „Gelegenheit zur Neuausrichtung der Gläubigen” bewertet. Übergangselemente wie schräge Eingänge oder geneigte Dachvorsprünge können zwischen der Außenfassade des Gebäudes und dem schrägen Gebetsraum vermitteln. In umgestalteten Räumen (z. B. einem ehemaligen Laden oder einem umgebauten Teil eines Hauses) kann eine Ecke des Raumes als Qibla festgelegt werden, und die Teppiche können entsprechend schräg verlegt oder eine falsche Wand hinzugefügt werden. Historische Beispiele gibt es zuhauf: Im mittelalterlichen Kairo führten Moscheen, die in dicht besiedelten Gebieten gebaut wurden, zu einer unregelmäßigen Straßenführung, wie wir später sehen werden. In Cordoba zeigen neuere Untersuchungen sogar, dass die seltsame Ausrichtung der Moschee nach Südosten möglicherweise dem zuvor bestehenden römischen Straßenplan folgte. Wichtig ist, dass die rituelle Ausrichtung Vorrang hat und die Architekten intelligente Lösungen finden, um dies zu gewährleisten.

Fallstudien:

Die Große Moschee in Córdoba, Spanien: Eines der schönsten Beispiele für einen Hypostylplan (Säulensaal) mit reich verzierter Qibla-Wand. Insbesondere ist die Qibla-Richtung in Córdoba nicht die „richtige” große Kreislinie, die nach unseren heutigen Berechnungen nach Mekka führt, sondern liegt weiter südlich (etwa 150° im Uhrzeigersinn vom Norden) – wahrscheinlich „parallel zur Achse der Kaaba” oder gemäß der lokalen Tradition. Durch aufeinanderfolgende Erweiterungen (8.-10. Jahrhundert) wurde die Gebetshalle in Richtung Qibla weiter vergrößert, wobei diese Ausrichtung jedes Mal beibehalten wurde. Der Mihrab von Al-Hakam II. (965 n. Chr.) ist ein Meisterwerk der Geometrie und Mosaikkunst und bildet den visuellen Mittelpunkt des gesamten Komplexes. Der markante Hufeisenbogen, umgeben von vergoldeten Linienpaneelen, markiert die heilige Richtung mit einer einzigartigen Betonung. Der Innenhof (Patio de los Naranjos) befindet sich hinter der Halle und bietet einen Übergangsbereich, in dem sich die Gläubigen ausrichten können, bevor sie den Gebetsraum betreten. So zeigt Córdoba, wie einer abstrakten Richtung eine monumentale Form verliehen wird; von der Anordnung der Säulen bis zur dekorativen Hierarchie ist alles auf die Ausrichtung abgestimmt.

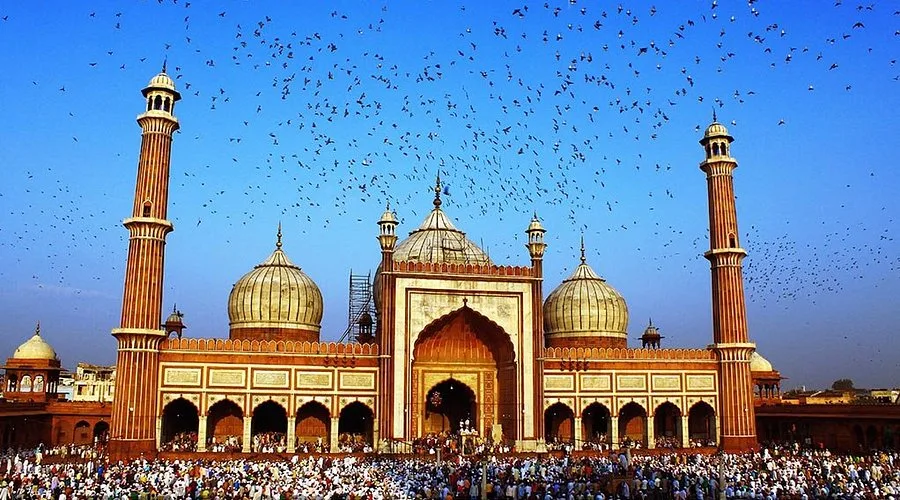

Jama Masjid, Delhi, Indien: Die Jama Masjid (erbaut in den 1650er Jahren), eine der größten Moscheen Indiens, hat einen zum Qibla ausgerichteten, innenhofartigen Grundriss. Vor dem Gebetsraum befindet sich ein großer Vorplatz (Innenhof), und ganz am Ende erhebt sich die Kuppelfront mit drei gewölbten Kuppeln und einem Pishtaq (gewölbter Eingang) in der Mitte in perfekter Symmetrie zur Achse von Mekka. Die Gläubigen, die von der gegenüberliegenden Seite eintreten, werden durch die schwarzen und weißen Marmorstreifen auf dem Boden sanft in Richtung Mihrab gelenkt. Der gesamte Komplex, einschließlich der monumentalen Treppen und Türen, lenkt die Bewegung des Menschen „in Richtung Mihrab“. Diese Ausrichtung war so wichtig, dass die Architekten der Moschee von Fatehpur Sikri (16. Jahrhundert) die Lage der Moschee innerhalb der Palaststadt schräg ausrichteten, um die richtige Ausrichtung zu gewährleisten, auch wenn andere Gebäude in seltsamen Winkeln standen. Diese indischen Beispiele zeigen, wie Innenhöfe, Durchgänge und sogar Markteingänge angeordnet sind, um das Auge und den Körper in Richtung der Gebetsnische zu lenken.

Osmanische Kaiserliche Moscheen (z. B. Süleymaniye, Istanbul): Hier ist eine große axiale Symmetrie um die Gebetsrichtung herum zu sehen. Der Süleymaniye-Komplex umfasst nicht nur die Moschee, sondern auch Krankenhäuser, Schulen, Badehäuser usw., die alle entsprechend der Ausrichtung der Moschee angeordnet sind. Die Moschee selbst hat eine starke zentrale Achse: Man betritt sie vom Innenhof aus, geht unter der Hauptkuppel hindurch und gelangt zu einer Nische, die durch eine Halbkuppel und große Fenster hervorgehoben wird. Die Kuppeln und Halbkuppeln in Gebäuden wie der Sultanahmet-Moschee (1616) sind „wie Monumente übereinander angeordnet” und dienen dazu, die Kibla einzurahmen – Die größte Kuppel ragt in Richtung Mihrab hervor, während die Halbkuppeln zum Eingang hin allmählich abfallen und den Blick nach vorne lenken. Von der Anbringung riesiger Kalligraphie-Medaillons bis hin zur Position des Balkons des Sultans verstärkt jedes Element diese Vorwärtsbewegung. Das Ergebnis ist ein fast zeremonielles Raumerlebnis, das sich auf den Blick nach Mekka konzentriert.

Diaspora-Moscheen in Lateinamerika und Spanien: In Regionen wie Lateinamerika gibt es relativ wenige eigens erbaute Moscheen, und viele Gemeinden nutzen bestehende Gebäude. Das Centro Cultural Islámico „Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd” in Buenos Aires (fertiggestellt im Jahr 2000) ist eine der größten Moscheen der westlichen Hemisphäre. Die auf einem weitläufigen Gelände erbaute Moschee ist nach Mekka ausgerichtet und hat daher im Stadtteil Palermo einen leicht gedrehten Grundriss. Das Design verbindet argentinische Materialien mit islamischen Formen: Kuppel und Minarett zeigen wie in den alten Moscheen historischer muslimischer Städte die Qibla-Richtung in der Skyline von Buenos Aires an. In Spanien stehen neue Moscheen, die spanischsprachige muslimische Gemeinschaften versorgen, oft vor den Herausforderungen einer dichten städtischen Struktur. So musste beispielsweise die Zentralmoschee von Madrid im Stadtteil Tetuán in einen Stadtblock passen. Die Architekten lösten dieses Problem, indem sie einen zylindrischen Minarett entwarfen und den inneren Gebetsraum schräg gestalteten. Besucher bemerken, dass die Gebetsteppiche schräg zu den Wänden des Gebäudes ausgelegt sind. Dies ist eine praktische Lösung, die in vielen Diaspora-Moscheen zu finden ist. Die einfachste Möglichkeit, in einem rechteckigen Raum die Gebetsrichtung zu bestimmen, ist die Verwendung eines schrägen Teppichs oder einer Trennwand. Dadurch entsteht eine interessante mehrschichtige Geometrie: ein Raster für das Gebäude und ein darüber liegendes „heiliges Raster” für die Gebetsreihen. Diese Beispiele unterstreichen, dass die Übertragung der Doktrin („Wendet euch beim Gebet zur Heiligen Moschee”) auf den bebauten Raum, unabhängig vom Ort, unumstritten ist, auch wenn dies eine komplexe Wechselwirkung von Formen und Richtungen bedeutet.

2. Einweg, mehrere Klimazonen: Wie lassen sich Umweltlogiken mit einer festen heiligen Achse vereinbaren?

Klima- und Ausrichtungsprobleme: Die Qibla erfordert, dass die Hauptwand und die Längsachse der Moschee in eine einzige Himmelsrichtung ausgerichtet sind, doch diese feste Ausrichtung trifft auf sehr unterschiedliche klimatische Bedingungen von Córdoba über Delhi bis Jakarta. Architekten müssen die „feste heilige Achse” geschickt mit den lokalen Sonnenbewegungen, vorherrschenden Winden und akustischen Eigenschaften in Einklang bringen. Ein für ein Klima ideales Design kann in einem anderen Klima zu Unannehmlichkeiten führen, wenn es strikt entlang der Qibla-Linie umgesetzt wird. Zu den wichtigen Umweltfaktoren zählen die Sonneneinstrahlung und Blendung auf die Qibla-Wand, die Belüftung im Gebetsraum und die Verbreitung der Stimme des Imams.

Tageslicht in Richtung Kibla: Sonnenlicht ist in Moscheen in der Regel willkommen, aber direktes Sonnenlicht auf die Mihrab-Wand kann die Augen der Betenden blenden, die darauf schauen. Da die Kibla-Richtung selten genau nach Norden oder Süden ausgerichtet ist, kann die Sonne zu bestimmten Jahreszeiten durch die Seitenfenster oder den Eingang hinter der Gemeinde hereinfallen und auf die Kibla-Wand treffen. In heißen Klimazonen kann dies zu einer Erwärmung der Wand und zu einer Blendung der Augen führen. Traditionelle Designs haben dieses Problem in der Regel gemildert: So verfügen beispielsweise Hypostylhallen (wie in Córdoba) über tiefe Säulen und eine begrenzte Anzahl hoher Fenster, wodurch ein relativ dunkler Innenraum entsteht, in dem der Mihrab nicht direkt, sondern sanft beleuchtet wird. In Córdoba fällt das Tageslicht indirekt ein – inmitten des Säulenwaldes „umgibt uns ein gedämpftes Licht” – und verhindert, dass die reich verzierte Kuppelnische von grellem Licht getroffen wird. Die Bögen im Innenhof dienen ebenfalls als Puffer, sodass das flache Nachmittagslicht aus dem Westen gefiltert wird, bevor es den Gebetsraum erreicht. Im Gegensatz dazu betonen moderne Architekten manchmal das Tageslicht an der Qibla-Wand als spirituelles Merkmal. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Sancaklar-Moschee in Istanbul (2012, Emre Arolat): Der teilweise auf einem Hügel erbaute unterirdische Gebetsraum dieser Moschee ist mit Schlitzen und Rissen entlang der Qibla-Wand versehen, die dafür sorgen, dass das Tageslicht **„in den Gebetsraum eindringen kann”. Auf diese Weise entsteht ein sich ständig veränderndes Lichtspiel, das die Ausrichtung des Raumes betont. Hier verwandelt das Design ein potenzielles Problem (von vorne einfallendes Licht) in ein Element, das die Gebetsrichtung auf poetische Weise betont – zu bestimmten Zeiten fallen die Sonnenstrahlen genau auf den Ort, auf den sich die Betenden konzentrieren, und erinnern sie auf subtile Weise an das göttliche Licht. In sehr hellen Klimazonen (z. B. am Golf oder in der Sahara) können Designer vollständig auf Fenster in der Qibla-Wand verzichten und stattdessen durch Oberlichter oder durchbrochene Blenden (Mashrabiyya) in den Seitenwänden für diffuses Licht sorgen. Die Taj-ul-Masajid in Bhopal (eine der größten Moscheen Indiens) verfügt über eine tiefe, gewölbte Nische für den Mihrab und eine breite Veranda, sodass das direkte Sonnenlicht niemals auf das Gesicht des Imams fällt; das Tageslicht wird vom Marmorboden des Innenhofs reflektiert und beleuchtet sanft das Innere der Qibla. Simulationsstudien in heißen Klimazonen (Riad, Saudi-Arabien) zeigen, dass das Dach tatsächlich mehr Sonnenenergie gewinnt als die Wände, aber dass die Blendschutzkontrolle auf der Gebetsseite für den visuellen Komfort sehr wichtig ist. Zu den Lösungen zählen externe Brise-Soleil, geschlossene Portiken vor der Qibla-Wand oder die Ausrichtung der Qibla nach astronomischem Süden (sofern dieser in etwa mit der Richtung nach Mekka übereinstimmt), da in vielen Breitengraden die nach Süden ausgerichteten Wände viel Sonne abbekommen, aber keine direkte Blendung aus Ost/West. So bleibt die feste Achse unverändert, aber die Form des Gebäudes (Bögen, Vorhänge, Innenhöfe) wird verändert, um die Sonneneinstrahlung zu kontrollieren.

Thermischer Komfort und Belüftung: Die Ausrichtung kann Einfluss darauf haben, wie ein Gebäude den Wind einfängt oder wie es vor heißen Winden geschützt ist. Traditionelle Moscheen in heißen Regionen nutzen häufig Innenhöfe, Windtürme und hohe Decken, um unabhängig von der Ausrichtung zum Qibla für Luftzirkulation zu sorgen. Wenn jedoch die Qibla-Wand in Richtung des vorherrschenden Windes ausgerichtet ist, kann vor der Moschee auf natürliche Weise für einen kühlen Luftstrom gesorgt werden; andernfalls schaffen Architekten seitliche Öffnungen. An den Küsten Nordafrikas beispielsweise, wo kühle Meereswinde aus nördlicher Richtung wehen können, sind in einer nach Osten (in Richtung Mekka) ausgerichteten Moschee seitliche Fensterläden oder Innenhöfe erforderlich, um diese Brise in den Gebetsraum zu leiten. Auch die Windturmtechnologie wurde angepasst: Untersuchungen im feuchten Dhaka (Bangladesch) haben gezeigt, dass hohe Minarette auch als Lüftungsschächte genutzt werden können und durch den Kamineffekt warme Luft nach oben und nach außen abziehen können. Es wurde berechnet, dass ein 20 Meter hoher Minarett mit einem Schacht im Inneren einen Luftstrom von ~1,3 m³/s erzeugt. Dieser Minarett fungiert wie ein Sonnenkamin, um den Gebetsraum zu belüften. Solche Maßnahmen decken sich auch mit historischen Anekdoten, wonach einige osmanische Minarette hohl waren und zur Luftzirkulation genutzt wurden. In modernen Entwürfen wird die Kühlung in der Regel durch HLK-Systeme gewährleistet, aber in nachhaltigen Moscheeprojekten gewinnt das passive Design wieder an Beliebtheit. Die preisgekrönte Cambridge Central Moschee (England, 2019) verwendet hölzerne „Bäume” (Säulen), die das Dach stützen und gleichzeitig die Kanäle für die natürliche Verdrängungslüftung verbergen; die Qibla-Ausrichtung war nicht für die vorherrschenden Winde geeignet, daher fügten die Architekten Windfänger zum Dach hinzu, um eine Querlüftung unabhängig von der Achse zu gewährleisten. In Klimazonen mit kalten Wintern wie in der Türkei oder im Iran bedeutet eine feste Ausrichtung nach Mekka hingegen, dass es nicht möglich ist, das Gebäude so auszurichten, dass es die optimale Sonneneinstrahlung erhält. Osmanische Moscheen lösten dieses Problem durch schwere Mauern (thermische Masse), die Temperaturschwankungen ausgleichen, und durch seitliche Korridore, um im Winter einen kleineren, leichter zu beheizenden Gebetsraum zu schaffen. Die Ausrichtung der Moschee ist zwar heilig, aber lokale Lösungen (Innenhöfe für warme und trockene Klimazonen, hohe Belüftung für feuchte Regionen, kleinere geschlossene Winterhallen in kalten Regionen) „überlagern“ die starre Achse „in Schichten“.

Akustik – Schallführung: Die Gebetsrichtung bestimmt auch die Richtung, in die sich die Stimme des Imams ausbreiten muss. In Zeiten, in denen noch keine elektronische Verstärkung verwendet wurde, legten Architekten besonderen Wert auf die Akustik der Moscheen, damit die Verse und Predigten auch die hinteren Reihen der Gemeinde erreichen konnten. Hier spielt die geometrische Anordnung (Kuppeln und flache Dächer) eine wichtige Rolle. Die zentrale Schallkuppel der Osmanen war teilweise ein akustisches Gerät: In den riesigen Moscheen Istanbuls wie Süleymaniye und Selimiye hat Sinan versteckte Resonanzgefäße und -kästen in die Kuppeln und Wände eingebaut, um Echos zu verhindern und die Klarheit zu erhöhen. Die Kuppel fungiert wie ein Regenschirm, der den Schall nach außen reflektiert. Die Süleymaniye ist ein Gebäude, das für seine „akustische Überlegenheit” bekannt ist. Hier sorgen die Schallreflexionen unter der Kuppel dafür, dass die Stimme des Imams ohne moderne Technik jeden Winkel erreicht. Im Gegensatz dazu weist ein Säulensaal mit vielen Säulen (z. B. in Cordoba oder Kairouan) eine stärkere akustische Dämpfung auf; der Säulenwald bricht den Schall, erzeugt aber gleichzeitig „akustische Schatten”. In solchen Moscheen steht der Imam in der Regel auf einer leicht erhöhten Kanzel und benötigt bei größeren Gemeinden mehrere Mitarbeiter, um seine Predigt zu wiederholen oder „zu übertragen”. Moderne Analysen zeigen, dass diese gewölbten Steinmoscheen trotz Sinans Optimierungen lange Nachhallzeiten (~4-5 Sekunden im leeren Zustand) aufweisen. Dies ist ideal für das Rezitieren melodischer und langer Texte, kann jedoch bei Predigten zu einem dumpfen Klang führen. Die Form und die Materialien wurden jedoch so angepasst, dass die Frequenzen der menschlichen Stimme verständlich bleiben. Heutzutage verwenden Architekten Computermodelle für die Akustik: RT60 (Nachhallzeit)-Diagramme zeigen beim Vergleich einer Kuppelmoschee mit einer Moschee mit flachem Dach, dass die Kuppel den Klang konzentriert und verlängert, während ein flaches Dach mit absorbierenden Oberflächen (Teppiche, Vorhänge) eine gedämpfte Akustik erzeugt. In beiden Fällen muss die Stimme des Imams aus dem Mihrab-Bereich klar zu hören sein. In einigen modernen Moscheen befinden sich um den Mihrab herum dünne, megafonähnliche Nischen oder reflektierende Paneele, um den Schall zu lenken. Eine feste Gebetsrichtung behindert die Akustik nicht, bestimmt jedoch die Position der Schallquelle (immer vorne). So können Architekten Deckenprofile entwerfen, die den Schall von vorne nach hinten verbreiten. Beispielsweise gibt es in vielen Babur-Moscheen eine konkave Mihrab-Nische, die als parabolischer Reflektor für den Klang im Saal dient. Computational Fluid Dynamics (CFD)-Simulationen wurden sogar für den Klang durchgeführt: So wie die Luft strömen muss, muss auch der Klang den Raum gleichmäßig ausfüllen.

Fallstudien:

Sancaklar-Moschee, Istanbul: Wie bereits erwähnt, ist ihr Design in Bezug auf die Lichtnutzung vorbildlich. Die Breite Istanbuls (~41°K) bedeutet, dass sich der Sonnenverlauf je nach Jahreszeit stark verändert. Die Gebetshalle der Sancaklar-Moschee befindet sich unterirdisch, und die Qibla-Wand blickt auf einen versenkten Garten im Westen. Die schmalen Spalten in der Betonwand vermitteln fast ein höhlenartiges Gefühl. Wenn sich die Sonne bewegt, „ist das einzige Dekorationselement das Tageslicht, das durch die Kibla-Wand fällt” und sich je nach Tageszeit verändert. Dies sorgt nicht nur für ausreichend Licht ohne feste Beleuchtung während des Tages, sondern zeigt auch den Lauf der Zeit während des Gebets an – eine dynamische Verbindung zwischen Kosmologie und Ritual. Was die Temperatur angeht, schützt die Erdbedeckung vor den heißen Sommern und kalten Wintern Istanbuls. Die Belüftung wird durch kühle Luft aus dem Garten gewährleistet, die von unten hereinkommt und zusammen mit der warmen Luft durch einen Hohlraum entlang der Dachfläche wieder austritt. Trotz der festen Ausrichtung nutzt der Querschnitt des Gebäudes (stufenförmig zum Boden hin) die Topografie des Geländes zur Mikroklimakontrolle.

Große Moschee von Córdoba: Historische Hypostase und ökologische Logik: In Córdoba kann es im Sommer sehr heiß werden. Das Design der Moschee löst dieses Problem durch einen Innenhof (der noch heute vorhanden ist), der von Orangenbäumen umgeben ist, die die Luft befeuchten und kühlen, sowie durch ein doppelstöckiges Gewölbe, das die Deckenhöhe erhöht (und die warme Luft nach oben drückt). Zahlreiche Säulen und Bögen sorgen für einen schattigen Lichteffekt im Innenraum – direkte Sonneneinstrahlung ist weitgehend auf bestimmte Stellen beschränkt. Die dicken Steinmauern auf der Qibla-Seite halten den Innenraum kühl. Interessanterweise ist die Qibla-Richtung in Córdoba (im Allgemeinen) nach Süden ausgerichtet, sodass der Mihrab weder von Osten noch von Westen direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist; die hohen Fenster an der Nordwand des Innenhofs sorgen für den größten Teil der Beleuchtung, d. h. „die Nordseite der Moschee ist die Hauptlichtquelle”. Dadurch ist der Bereich des Mihrab relativ dunkel und mystisch – zwar nicht ideal zum Lesen von Texten, aber gut geeignet für die Kontemplation. Im Winter dringt die tief stehende Sonne aus dem Süden aufgrund der Säulenreihe und der Tiefe der Moschee nicht tief in den Innenraum ein, sodass dieser das ganze Jahr über recht kühl bleibt und in den kalten Monaten warme Kleidung getragen werden muss, was jedoch auch zum Erhalt des Gebäudes beiträgt.

Leistungssimulationen: Moderne Forschungen bestätigen diese Beobachtungen. Tageslichtsimulationen (unter Verwendung klimabasierter Kriterien wie Tageslichtfaktor oder nutzbare Tageslichtbeleuchtung) können kartografieren, wie viel Licht die Qibla-Wand im Laufe des Jahres erhält. Eine Studie an einer fiktiven Moschee in Kairo hat beispielsweise gezeigt, dass die Hinzufügung eines tiefen Portikus auf der Qibla-Seite die hohe Sonneneinstrahlung auf die Mihrab-Wand im Sommer erheblich reduziert, aber dennoch diffuses Licht hereinlässt. Dies ist eine vollständig mit der heiligen Achse übereinstimmende Umgebungsgestaltung. CFD-Studien zum Luftstrom zeigen, dass durch die Anbringung von Querlüftungsöffnungen an den Seitenwänden (Nord/Süd, wenn die Qibla im Osten liegt usw.) eine gute Luftzirkulation im Gebetsraum gewährleistet werden kann, selbst wenn der vordere und hintere Teil aus Sicherheits- oder Lärmschutzgründen weitgehend geschlossen sind. Akustische Messungen (Impulsantworten) in realen Moscheen zeigen, dass Moscheen mit großen Kuppeln heutzutage in der Regel elektronische Soundsysteme für Sprache benötigen, während ältere Designs für melodische Gebetsrufe oder Gesänge ausreichend sind. In neuen Moscheen bringen Designer manchmal schallabsorbierende Paneele an den hinteren oder oberen Wänden an, um den Nachhall zu reduzieren – auch dies ist eine versteckte Maßnahme, die die Ausrichtung nicht beeinflusst, aber deren Auswirkungen mildert (ein langer, schmaler Raum, der zur Gebetsrichtung ausgerichtet ist, kann sonst zu Flatterechos führen).

Die heilige Achse „blickt überall in eine Richtung“, aber die lokale Klimakonzeption umgibt diese Achse: Die Sonne wird durch Vorhänge und Innenhöfe kontrolliert, der Wind wird durch Türme und seitliche Öffnungen eingefangen, der Schall wird durch Kuppeln und Materialien verstärkt. Diese umweltbezogenen Eingriffe, die keineswegs im Widerspruch zur Ausrichtung stehen, bereichern in der Regel das spirituelle Erlebnis – gefiltertes Licht schafft Atmosphäre, natürliche Belüftung erhöht den Komfort während des Gebets und der hallende Raum verstärkt die Stimme des Imams; all dies dient der Ausrichtung des Gebets auf Mekka.

3. Werkzeuge, Mathematik und Bedeutung: Inwieweit streben Gebäude nach Kibla-Genauigkeit – und warum?

Heilige Geometrie und praktische Toleranz: Die genaue Bestimmung der Richtung nach Mekka von einem beliebigen Standort aus ist ein geometrisch komplexes Problem, und muslimische Gelehrte haben über Jahrhunderte hinweg versucht, dieses Problem mit immer ausgefeilteren Methoden zu lösen. In der Praxis jedoch weisen Moscheen eine erstaunliche Vielfalt an Ausrichtungen auf, die das Gleichgewicht zwischen mathematischer Genauigkeit und kultureller oder praktischer Toleranz widerspiegeln. Die Frage „Wie genau ist genau genug?“ wurde in verschiedenen Epochen unterschiedlich beantwortet. Während einige Gemeinschaften darauf bestanden, ihre Moscheen so genau wie möglich auf die Kaaba auszurichten (ayn al-ka’ba – „genau gegenüber“ der Kaaba), begnügten sich andere damit, in die allgemeine Richtung von Mekka zu blicken (jihat al-ka’ba). Dieser akzeptable Fehler oder „rituelle Toleranz“ ist ebenso sehr eine technische Frage wie ein kulturelles Werk. Die Gebäude kodieren somit unterschiedliche Sensibilitätsgrade entsprechend den vorhandenen Informationen, Mitteln und theologischen Interpretationen.

Historische Methoden und Hilfsmittel: Die ersten Muslime bestimmten die Gebetsrichtung mit einfachen Methoden – beispielsweise indem sie die Aufgangs- und Untergangsrichtung bestimmter Sterne beobachteten oder lokale Kenntnisse darüber nutzten, in welche Richtung Medina oder andere Gemeinschaften blickten. Die Qibla des Propheten Mohammed in Medina lag ungefähr im Süden (da Mekka südlich von Medina liegt). Mit der Ausbreitung des Islam insbesondere nach Osten und Westen führten diese primitiven Methoden zu erheblichen Abweichungen. Im 9. und 10. Jahrhundert entwickelten Mathematiker und Astronomen in der muslimischen Welt die globale Trigonometrie, um die Richtung des Großkreises nach Mekka zu berechnen. Sie erstellten Qibla-Tabellen und astronomische Instrumente. Beispielsweise erstellten mittelalterliche Gelehrte wie al-Khwarizmi und al-Battani Tabellen mit den Qibla-Winkeln für große Städte. Mit der Erfindung des Astrolabiums und spezieller Qibla-Kompass (auch als Qibla-Numa oder Qibla-Anzeige bezeichnet) konnten vor Ort genauere Bestimmungen vorgenommen werden. Ein osmanischer Kible-Kompass aus Messing aus dem Jahr 1738 enthält beispielsweise eine Liste von Städten und den Winkel, um den man sich vom Norden wegdrehen muss. Aber auch diese waren von der Genauigkeit der verfügbaren Daten (Breiten- und Längengrade der Städte) abhängig, bevor moderne Methoden zur Bestimmung der Breite entwickelt wurden. Der Historiker David King weist darauf hin, dass es vor dem 18. Jahrhundert keine genauen geografischen Koordinaten gab und dass daher trotz der Existenz von Formeln viele Moscheen immer noch nach Regeln und Erfahrungen oder einfacheren lokalen Methoden ausgerichtet wurden. Infolgedessen stehen „historische Moscheen mit unterschiedlichen Ausrichtungen noch heute in der islamischen Welt”. Diese Unterschiede wurden meist nicht als Problem angesehen, sondern akzeptiert, gemäß dem Grundsatz, dass diejenigen, die ihr Bestes tun, um sich nach Mekka auszurichten, akzeptiert werden.

Akzeptable Abweichung – eine kulturelle Perspektive: Das islamische Recht akzeptiert im Allgemeinen, dass es für diejenigen, die die Gebetsrichtung nicht genau bestimmen können, ausreichend ist, sich in die allgemeine Richtung (innerhalb eines Viertelkreises) zu drehen. Klassische Rechtsgelehrte wie Abu Hanifa (8. Jahrhundert) räumten für weit entfernte Orte eine erhebliche Flexibilität ein. Tatsächlich zeigen historische Praktiken, dass es Regionen gab, in denen eine ungefähre Qibla-Richtung zum Standard wurde, die nach modernen Berechnungen erheblich abweicht. Ein anschauliches Beispiel: In Al-Andalus (mittelalterliches Spanien) waren die meisten Moscheen (einschließlich der in Córdoba) deutlich südlich der tatsächlichen Großkreisrichtung ausgerichtet. Eine andalusische Quelle aus dem 12. Jahrhundert hat mehrere Qibla-Werte aufgezeichnet, die in Córdoba verwendet wurden: 150° (Richtung der Großen Moschee), 135° (Mitte zwischen Osten und Süden), 113° (ein berechneter Wert, der nahe am modernen tatsächlichen Qibla liegt) und sogar genau Süden (180°). Wissenschaftler interpretieren dies als Beweis für die Koexistenz verschiedener Methoden (astronomisch, traditionell und symbolisch). Wichtig ist, dass alle diese Richtungen als gültig angesehen wurden – sie entsprachen dem „südöstlichen Viertel” des Kompasses, und die Rechtsgelehrten in Al-Andalus hielten dies für akzeptabel in Bezug auf die Ausrichtung zur Kaaba. Dieser Quadrantenansatz wird auch von Al-Qurtubi und anderen erwähnt: Da im Koran steht: „Wendet eure Gesichter zur Masjid al-Haram”, reichte es aus, nicht genau auf den Kubus der Kaaba zu schauen, sondern in ihre allgemeine Richtung. In ähnlicher Weise war in Zentralasien der gesamte südwestliche Quadrant zulässig. Diese Toleranz sorgte dafür, dass die Gemeinden sich nicht gezwungen sahen, ihre Moscheen neu zu bauen oder ihre Ausrichtung zu ändern, selbst wenn neue Erkenntnisse vorlagen. Es wurde verstanden, dass Gott den Gläubigen keine geometrische Genauigkeit auferlegt, wenn diese über das zumutbare Maß hinausgeht.

Allerdings gab es auch Momente der Abrechnung. Mit der Weiterentwicklung der empirischen Wissenschaft entschieden sich einige Gemeinschaften dafür, ihren Kurs zu ändern. Ein berühmtes Beispiel dafür ereignete sich im Java (Indonesien) des 19. Jahrhunderts: Die örtlichen Moscheen waren nach Westen ausgerichtet (da in der Wahrnehmung der Bevölkerung „Mekka = Westen” war), doch der gebildete Geistliche Ahmad Dahlan erkannte, dass die wahre Ausrichtung im Norden des Westens lag. Im Jahr 1894 richtete er seine Gebetshalle neu aus und versuchte, andere davon zu überzeugen; Traditionalisten leisteten heftigen Widerstand – eine der neuen Moscheen wurde sogar von Gegnern zerstört. Mit der Zeit setzte sich jedoch seine Ansicht durch, und große Moscheen wie die in Yogyakarta wurden schließlich neu ausgerichtet. Dieses Ereignis zeigt, wie eine Neuberechnung zu einer gesellschaftlichen Debatte werden kann: Es geht dabei nicht nur um Mathematik, sondern auch um das Vertrauen in die Autorität und die Verbundenheit mit den bestehenden heiligen Stätten. In jüngerer Zeit kam es in Nordamerika zu einer Debatte: Die ersten Moscheen in den USA und Kanada (aus den 1970er Jahren und davor) waren meist nach Osten oder Südosten ausgerichtet, da Mekka auf flachen Karten in dieser Richtung zu sehen war. Ende der 1970er Jahre argumentierten muslimische Wissenschaftler wie Dr. Kamal Abdali jedoch, dass beispielsweise von New York oder Washington DC aus der kürzeste Weg nach Nordosten führe (die große Kreislinie über den Pol). Dies löste eine hitzige Debatte aus – einige Imame waren der Meinung, dass die Richtung des großen Kreises falsch erscheint (da sie nach Nordosten zeigt und sich dadurch anfühlt, als würde man nach Europa statt nach Osten in die „Alte Welt” blicken). Im Jahr 1993 veröffentlichten zwei Wissenschaftler sogar ein Buch, in dem sie aus religiösen Gründen die traditionelle südöstliche Richtung als richtig verteidigten. Letztendlich setzte sich in den meisten Gemeinden die mathematische Logik durch: „Die meisten Muslime in Nordamerika akzeptierten die Nord-/Nordost-Ausrichtung, während eine Minderheit der Ost-/Südost-Ausrichtung folgte.” Viele Moscheen richteten ihre Gebetsräume stillschweigend neu aus; in einigen Fällen wurden die Teppiche über Nacht um 90° gedreht! Das Washington Islamic Center (erbaut 1953) war seiner Zeit tatsächlich voraus: Es war eine der ersten Moscheen, die von einem ägyptischen Architekten nach Nordosten ausgerichtet wurde; die Menschen waren zunächst überrascht, aber es stellte sich heraus, dass dies richtig war (56° Nordosten). Dies zeigt, wie die zunehmende Genauigkeit (dank besserer Berechnungen) letztendlich die Architektur verändert hat, was jedoch nicht ohne gesellschaftliche Debatten vonstatten ging.

Messung der Qibla vor Ort: Eine interessante Forschungsarbeit besteht darin, die tatsächliche Ausrichtung bestehender Moscheen vor Ort zu messen und mit dem tatsächlichen Azimut der Qibla zu vergleichen. Diese Arbeit wurde in Marokko und der Türkei durchgeführt. Die Untersuchung des Geografen Michael Bonine zu Stadtmoscheen in Marokko hat ergeben, dass nur moderne (ab dem 17. Jahrhundert) Moscheen nahe am tatsächlichen Osten (~91–97° nördlich für Marokko) liegen, während ältere Moscheen sich um zwei verschiedene Winkel gruppieren: etwa 155–160° (Süd-Südost) und 120–130° (Ost-Südost). Diese entsprechen historischen Traditionen oder Fehlern – beispielsweise kann 155° den „genauen Süden” widerspiegeln, wie die Gebetsrichtung des Propheten, während ~120° nach der Wintersonnenwende oder einer anderen Regel ausgerichtet sein kann. In Tunesien wurde nachgewiesen, dass die meisten historischen Moscheen in Richtung ~147° (Süd-Südost) ausgerichtet sind, da die Große Moschee in Kairouan (670 n. Chr.) in diesem Winkel liegt und als Vorbild für spätere Moscheen diente. Die tatsächliche moderne Gebetsrichtung dort liegt bei ~110–115° (Südost-Ost). Dennoch wurden über Generationen hinweg neue Moscheen parallel zu den verehrten alten Moscheen gebaut, und diese Abweichung blieb bestehen. Dies ist ein faszinierendes Beispiel für die kulturelle Trägheit, die sich über die neue Mathematik hinweggesetzt hat. Im Gegensatz dazu gab es im osmanischen Türkei im 16. Jahrhundert eine relativ bessere Ausrichtung. Dies war wahrscheinlich den vom Staat beschäftigten Astronomen (muwaqqits) und der Standardisierung des Reiches zu verdanken. Allerdings sind selbst in osmanischen Moscheen kleine Fehler zu beobachten. Eine Untersuchung von Moscheen in Anatolien ergab, dass alte Moscheen eine größere Abweichung aufweisen, während Moscheen aus dem 19. und 20. Jahrhundert fast vollständig korrekt sind und die Genauigkeit mit der Zeit zunimmt. Außerdem wurde festgestellt, dass die Osmanen manchmal magnetische Kompasse verwendeten, ohne die magnetischen Abweichungen zu verstehen, und dass dies zu konsistenten leichten Abweichungen führte, die sogar die ungefähren Bauzeiten aufgrund des Fehlerwinkels (aufgrund der Verschiebung des magnetischen Nordpols der Erde) anzeigen konnten.

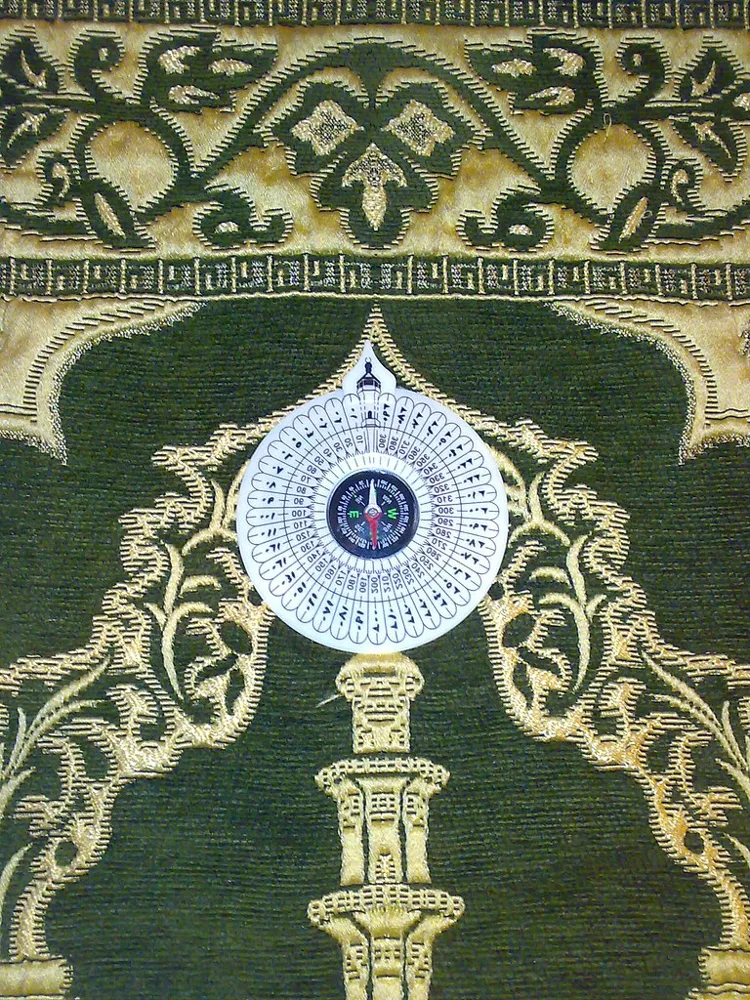

Ein tragbarer Kibla-Kompass, der auf einem Gebetsteppich angebracht ist. Diese seit dem 13. Jahrhundert bekannten Geräte helfen Muslimen dabei, die richtige Richtung nach Mekka zu finden. Auf dem Zifferblatt sind in der Regel große Städte und Kibla-Winkel angegeben.

Symbolische Ausrichtungen und mathematische Ausrichtungen: Manchmal können Dinge, die wie „Fehler” erscheinen, eine symbolische Logik haben. Wissenschaftler vermuten, dass die Ausrichtung von Córdoba um 150° gewählt wurde, um sie mit der Wintersonnenwende in Einklang zu bringen oder um sie annähernd parallel zu den Mauern der Kaaba auszurichten (die eigene kleine Achse der Kaaba beträgt etwa 154°). Daher könnte Córdoba absichtlich so ausgerichtet worden sein, um die Ausrichtung der Kaaba nachzuahmen und so eine „parallele” spirituelle Verbindung zur Quelle herzustellen. In anderen Fällen wurde die Ausrichtung aufgrund von Folklore oder Bequemlichkeit festgelegt: Einige Moscheen in der Region Zentralasien in China sind nach Westen ausgerichtet, da die lokale Bevölkerung davon ausgeht, dass Mekka genau im Westen liegt; tatsächlich liegt Mekka von Xian aus gesehen ungefähr im Südwesten, aber dieser Unterschied war vor der Moderne nicht sehr deutlich. Hier hat das Konzept der kulturellen Ausrichtung (z. B. „der Westen ist die heilige Richtung”) die Genauigkeit in den Hintergrund gedrängt. Eine weitere Ebene ist die städtische Ausrichtung: Manchmal kann eine Moschee für ein harmonisches Gesamtbild nach dem Stadtplan oder dem königlichen Palast ausgerichtet sein, was die ideale Qibla-Ausrichtung etwas beeinträchtigt. Die Große Moschee (Umayyaden-Moschee) in Damaskus ist fast genau nach Süden ausgerichtet, was ziemlich nah an der Richtung von Mekka liegt, aber gleichzeitig auch dem römischen Straßenplan der Altstadt entspricht – wahrscheinlich eine bewusste doppelte Optimierung. Diese Entscheidungen spiegeln einen pragmatischen Ansatz wider: Solange die Kibla innerhalb akzeptabler Grenzen liegt, konnten auch andere Faktoren berücksichtigt werden.

Modern Teknoloji – Doğruluğu Hedeflemek: Günümüzde GPS ve uygulamalar sayesinde kıble yönünü dereceye kadar belirlemek mümkün. Çoğu yeni cami, inşaat sırasında yönlendirme için ölçüm ekipmanları kullanıyor. Ancak ilginçtir ki, inşaat uygulamaları bir hata payı yaratmaktadır – bir caminin duvarları, inşaat toleransları nedeniyle tasarım açısından birkaç derece sapabilir ve hatta halılar bile hafifçe eğri döşenebilir. Binlerce kilometre boyunca bir derecelik bir sapma, Kabe’de onlarca kilometreye karşılık gelir, ancak 5°’lik bir hata yerinde neredeyse fark edilmez. Aslında, bir analizde „bir caminin inşaat sürecinde kolaylıkla beş dereceye kadar hata oluşabilir… ve seccade yerleştirme sırasında da beş derece daha eklenebilir“ denmektedir. Bu, tam olarak ölçülmüş olması gereken bir camide bile toplamda ~10° sapma olabileceği anlamına gelir. Kabe’de 10° yüzlerce kilometreye eşit olduğundan, kimse Kabe’nin kara taşına kelimenin tam anlamıyla „lazerle nişan almıyor“. İbadet edenlerin kendileri de doğal bir sapma gösteriyorlar – onlar dua etmeye odaklanıyorlar, vücutlarını ölçüm aletleri gibi mükemmel bir şekilde hizalamaya çalışmıyorlar. Tüm bunlar, İslam hukukçularının mükemmellik değil, sadece samimi çaba (ictihad) gerektiği görüşünü vurguluyor. Bu görüş, olağanüstü senaryolara bile genişletildi: 2007 yılında Malezyalı bir astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na gittiğinde, bir fetva konseyi kıble yönünün „mümkün olan“ olması gerektiğini söyledi ve bir hiyerarşi önerdi: Dünya’ya bakın veya istasyon çok hızlı hareket ediyorsa herhangi bir yöne bakın. Aşırı durumlardaki bu esneklik, Dünya’daki günlük hoşgörüyü yansıtıyor.

Fallstudien:

Osmanische Standardisierung: Das Osmanische Reich richtete in großen Moscheen muvaqqit-Büros (Zeitmesser) ein. Diese Gelehrten legten die Gebetszeiten genau fest und warteten die Kibla-Geräte. Die Ausrichtung der osmanischen Moscheen aus dem 16. Jahrhundert ist recht genau; viele Moscheen in Istanbul weichen nur um wenige Grad von der tatsächlichen Ausrichtung ab (für Istanbul etwa 151° vom Norden). Eine Untersuchung von B. Barmore (1985) hat jedoch ergeben, dass es in einigen Moscheen eine systematische leichte Abweichung gibt. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass während des Baus magnetische Kompasse verwendet wurden und Abweichungen nicht berücksichtigt wurden. Osmanische Architekten bezogen sich manchmal auch auf bedeutende Moscheen: So konnte beispielsweise eine in einer Provinzstadt erbaute Moschee parallel zur nächstgelegenen großen Reichsmoschee (die sie für korrekt hielten) ausgerichtet werden. Auf diese Weise konnte eine Ausrichtungskette einen anfänglichen Fehler verbreiten oder eine frühere Annäherung als „Standard” festigen. Dennoch waren die Unterschiede so gering, dass sie keine theologischen Bedenken hervorriefen. Dies zeigt einen Trend: Während staatlich gefördertes Wissen eine engere Anlehnung an die tatsächliche Qibla hervorbrachte, war im Mittelalter eine große Streuung zu beobachten.

Moderne Moscheerenovierungen: Wie bereits erwähnt, wurden in Ländern wie den Vereinigten Staaten die Innenräume einiger alter Moscheen später komplett umgestaltet.

Das New England Islamic Center in Quincy, Massachusetts, war ursprünglich ein nach Osten ausgerichtetes Haus; in den 1980er Jahren bauten sie nach Abdalis Berechnungen einen neuen Gebetsraum, der sorgfältig nach Nordosten ausgerichtet war, und brachten sogar eine Linie aus Reis auf dem Teppich an, um die tatsächliche Gebetsrichtung zu markieren. Eine kleine Gruppe von Gläubigen legte ihre Gebetsteppiche jedoch mehrere Jahre lang weiterhin an etwas anderen Stellen aus, entsprechend ihrer Überzeugung (Südosten). Schließlich setzte sich eine einheitliche Praxis durch. Diese Mikrogeschichte spiegelt zwar die Debatte auf dem Kontinent wider, unterstreicht jedoch, dass Moscheen „mehrschichtige” Qiblas haben können – eine physisch gebaute und eine von bestimmten Nutzern imaginierte. Die meisten Gemeinschaften lösen dieses Problem durch Kompromisse, um eine tatsächliche Spaltung in den Gebetsreihen zu vermeiden.

Technologie für Gläubige: Wenn ein muslimischer Reisender heute in Chile oder China ein Hotel betritt, findet er möglicherweise einen Aufkleber an der Decke, der die Richtung der Gebetsnische anzeigt. Apps auf Smartphones zeigen mithilfe von GPS sofort die Richtung der Gebetsnische an und berücksichtigen sogar die magnetische Abweichung, wenn ein Kompass verwendet wird. Das bedeutet, dass sich einzelne Gläubige überall genau orientieren können – ein historisch unbekanntes Maß an persönlicher Präzision. Wenn jedoch eine Moschee gebaut wird, wird die Richtung festgelegt, und die Gemeinde richtet sich in der Regel gemeinsam nach dieser Richtung aus. Nur bei sehr gravierenden Fehlern kann das Innere einer Moschee renoviert werden (im 20. Jahrhundert gab es in Indonesien Moscheen, die renoviert wurden, um die Mihrab-Wand um einige Grad zu drehen). Die meisten „Fehler” werden, sofern sie keine echte spirituelle Unruhe verursachen, nicht korrigiert, sondern als Teil der Geschichte des Gebäudes gewürdigt oder untersucht. Tatsächlich argumentieren Historiker wie King, dass wir diese Ausrichtungen nicht rückblickend als Fehler beurteilen, sondern im Kontext verstehen sollten.

Die Ausrichtung der Moscheen lehrt uns, dass Sensibilität eine menschliche Dimension hat. Die Heiligkeit der Qibla beruht weniger auf geometrischer Genauigkeit als vielmehr auf der Einheit der Absicht. Von den ersten Moscheen, die sich am gesellschaftlichen Gedächtnis orientierten, über die mittelalterlichen Moscheen, die nach den Sternen und der Mathematik ausgerichtet waren, bis hin zu den modernen Moscheen, die mit Satelliten vermessen werden, spiegelt jede Moschee die besten Methoden ihrer Zeit wider. Der „akzeptable Fehler” selbst ist zu einem kulturellen Symbol geworden – zum Beispiel die Toleranz Andalusiens gegenüber einer weiten südöstlichen Ausrichtung und das Streben der späteren Osmanen nach einer nahezu perfekten Ausrichtung. Diese Wechselwirkung zwischen Wissenschaft, Religion und Pragmatismus ist ein reichhaltiges Thema, das zeigt, dass der Glaube nicht nur durch Symbole, sondern auch durch Grade und Winkel kodiert ist.

4. Die heilige Achse der Stadt: Wie prägt die Ausrichtung nach Mekka die städtische Form und das öffentliche Leben?

Moscheeausrichtung und städtische Morphologie: Eine Moschee ist nicht nur ein Gebäude, sondern oft auch das Zentrum eines größeren Gebiets mit Schulen, Märkten, Bädern und Friedhöfen und ein Knotenpunkt des städtischen Verkehrsnetzes. Folglich kann die Ausrichtung der Gebetsnische die Anordnung der Stadtviertel, die Ausrichtung der Straßen und den Rhythmus des öffentlichen Lebens in der Umgebung beeinflussen. In der Geschichte des Islam, insbesondere in vormodernen Städten, fungierte die Hauptmoschee (Cami‘) als zentraler Punkt, um den sich andere zivile Gebäude gruppierten. Wenn die Ausrichtung der Hauptmoschee vom alten Straßennetz (z. B. aus der römischen Stadtplanung) abwich, führte dies zu einer neuen Geometrie der städtischen Struktur und schuf faszinierende Unregelmäßigkeiten und Blickpunkte. Wissenschaftler sehen darin jedoch keine Unstimmigkeit, sondern behaupten, dass diese Nebeneinanderstellung in der Regel absichtlich erfolgt, um die Existenz der heiligen Ordnung im alltäglichen Leben zu verdeutlichen. So „beschreibt” die Qibla die Stadt, indem sie den Raum und die Bewegung zu sich hin verbiegt.

Külliye und Campusplanung (im osmanischen Kontext): Im osmanischen Türkei wurden osmanische Moscheekomplexe (külliye) unter Verwendung der Moscheeachse als ordnendes Rückgrat sorgfältig geplant. Nehmen wir das Beispiel der Süleymaniye in Istanbul: Der Komplex umfasst eine Moschee, Medresen (Schulen), ein Krankenhaus, eine Suppenküche, Badehäuser und die Grabstätten von Süleyman und Hürrem, die alle nach der Gebetsrichtung der Moschee ausgerichtet sind. Trotz des unregelmäßigen und unebenen Geländes haben die Architekten die Terrassen so angelegt, dass die Nebengebäude parallel oder senkrecht zur Moschee stehen. Der Komplex ist von einer U-förmigen öffentlichen Straße umgeben, die durch das Qibla-Rechteck des Moscheehofs wirkungsvoll geprägt ist. In diesem Bereich unterstreicht alles die heilige Achse: So befinden sich beispielsweise die Gräber direkt hinter der Qibla-Wand auf der Achse (vielleicht um den Wunsch zu betonen, „parallel” zu Mekka begraben zu werden). Die an den Ecken des Hofes platzierten Minarette entsprechen ebenfalls den Sichtlinien – aus der Ferne betrachtet rahmen die Minarette die Kuppel auf der Qibla-Achse ein und machen die Richtung am Horizont deutlich. Um dies noch zu verstärken, haben die osmanischen Architekten sogar die Ausrichtung der Straßen entsprechend festgelegt: Die drei Hauptstraßen, die zur Süleymaniye führen, sind so angelegt, dass sie direkt auf den Eingang (Nordwestseite) oder die Kuppel der Moschee ausgerichtet sind. Dies zeigt, wie ein ganzes Stadtviertel entsprechend der Lage einer Moschee angelegt werden kann.

Der Einfluss der Moguln und Charbaghs: In Mogul-Indien waren große Moscheen in der Regel Teil der Palast- oder Gartenanlage. In Shahjahanabad (Alt-Delhi) steht die Jama Masjid (1656) auf einem hohen Sockel an einem Ende einer langen Zeremonienachse, die durch die Rote Festung und den Chandni Chowk-Markt verläuft. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Moschee in einem Winkel von etwa 15° zur Hauptachse der Stadt steht, sodass sie in Richtung Mekka ausgerichtet ist. Dies erzeugt eine interessante Spannung: Die Straßen am Fuße der Moschee verlaufen rechtwinklig, aber die Moschee steht gedreht und ihre monumentale Treppe erstreckt sich in Richtung des Stadtgitters. Die Designer haben dies in einen dramatischen städtischen Raum verwandelt – die Diskrepanz in der Ausrichtung hat einen weitläufigen Vorplatz und eine Treppe geschaffen, die es nicht gegeben hätte, wenn die Moschee in einer Linie mit den Straßen gestanden hätte. In ähnlicher Weise prägt die Ausrichtung der Jami Masjid in Fatehpur Sikri den gesamten heiligen Bereich: Das Buland Darwaza (das riesige Tor) ist so positioniert, dass man den Innenhof der Moschee auf einer Achse betritt, sodass man sofort auf die Qibla-Seite des Innenhofs und die königliche Grabstätte darin blickt. Die umliegenden Paläste sind zwar anders ausgerichtet, aber wenn man den Hof betritt, wird die Ausrichtung der Moschee visuell hervorgehoben. Das Zusammenspiel dieser Achsen hat ein vielschichtiges Stadtbild geschaffen, das den vollständig geometrischen Stadtplänen der religiösen Achse Komplexität verleiht.

Andalusien und Städte des Mittelalters: In Städten wie Córdoba oder Fès hat die Hauptmoschee in der Regel ein Muster geschaffen, das die Richtung der Entwicklung in ihrer unmittelbaren Umgebung bestimmt hat. Die Große Moschee von Córdoba wurde auf einer alten Römerstraße erbaut und in den Grundriss integriert, ohne dessen Raster vollständig zu übernehmen. Infolgedessen sind die Ränder der Moschee im Vergleich zum modernen Straßenraster leicht schräg. Mittelalterliche muslimische Architekten bauten später Märkte und Straßen um die Moschee herum und richteten die Fassaden der Geschäfte oder kleinen Gassen an den Wänden der Moschee aus. Wie im UNESCO-Bericht über Córdoba erwähnt, handelt es sich bei dem historischen Zentrum um ein „dichtes und homogenes Stadtgefüge mittelalterlichen Ursprungs”, in dem sich die Geometrie der Moschee widerspiegelt. Die Straßen in der Nähe der Moschee verlaufen in der Regel parallel oder senkrecht zur Qibla-Wand der Moschee und bilden so ein lokales Raster, das sich an der Moschee orientiert und über das ältere römische Raster gelegt ist. Im Laufe der Jahrhunderte hat dies zu dem faszinierenden unregelmäßigen Straßenmuster geführt, das wir heute sehen – ein direktes physisches Palimpsest der Wirkung der Qibla-Wand. Wie bereits erwähnt, hatten die verschiedenen Moscheen in Kairo unterschiedliche Qibla-Wände, sodass man beim Übergang von einem Stadtteil zum anderen eine leichte Veränderung in der Ausrichtung der Straßen feststellen kann, je nachdem, welche Moschee das Layout dieses Stadtteils dominiert. Im 15. Jahrhundert stellte Al-Maqrizi fest, dass die „uneinheitliche Siedlungsstruktur” der Stadtteile von Kairo auf die unterschiedliche Ausrichtung der großen Moscheen zurückzuführen war. Auf der historischen Karte von Kairo sind parallele Straßengruppen zu sehen, die jeweils in unterschiedlichen Winkeln angeordnet sind. Diese Winkel entsprechen den Ausrichtungen der nahe gelegenen Moscheen (zum Beispiel ist die Umgebung der Ibn-Tulun-Moschee in Richtung 141° ausgerichtet). Dieses fraktalähnliche Muster zeigt die Stadt als eine Struktur, die aus einem Mosaik heiliger Richtungen besteht.

Marktplätze und wöchentliche Rhythmen: Die Moschee, insbesondere die Hauptmoschee, spielt eine wichtige zeitliche und soziale Rolle. Jeden Freitagmittag versammeln sich dort zahlreiche Menschen zum Freitagsgebet. In vielen Städten hat dies zur Entstehung von Marktplätzen und öffentlichen Einrichtungen rund um die Moschee geführt. So befindet sich beispielsweise die Kapalı Çarşı in Istanbul historisch gesehen neben dem Beyazid-Komplex (Eski Camii), während in Isfahan der Maidan (Zentralplatz) und der Markt direkt mit der Shah-Moschee verbunden sind. Die Himmelsrichtung kann indirekt die Lage dieser Märkte bestimmen – in der Regel erstreckt sich der Marktplatz rechtwinklig zur Moschee und führt vom Stadttor zum Moscheehof, wobei die Menschen auf einem Weg entlang der Kibla-Wand geführt werden. In einigen traditionellen Städten sind die kleinen Gassen bewusst so angelegt, dass ein Muslim, der am Freitag zur Hauptmoschee geht, in der Regel in Richtung Kibla blickt – ein subtiler psychologischer Hinweis, der die Verbundenheit stärkt. Sondas Tajs Analyse zeigt, dass diese „Inkompatibilität zwischen säkularen und heiligen Rastern” kein Mangel ist, sondern ein Mittel, das es den Stadtbewohnern ermöglicht, ihre Richtung allmählich neu zu orientieren, wenn sie sich der Moschee nähern. Im Wesentlichen fungiert die gewundene Straße oder der gedrehte Platz vor der Moschee als Vorraum, der die Menschen dazu bringt, sich in Richtung Mekka zu wenden, bevor sie den Gebetsraum betreten.

Himmelslinie und visuelle Achse: Die Position der Minarette zeigt in der Regel die Gebetsrichtung für einen weiten Bereich der Stadt an. In osmanischen Moscheen befinden sich in der Regel zwei oder vier Minarette symmetrisch auf beiden Seiten des Gebetsraums, sodass aus der Ferne erkennbar ist, dass sich die Gebetsachse zwischen den Minaretten erstreckt. In einigen Fällen wird ein einzelnes Minarett bewusst versetzt, um die Richtung anzuzeigen: In einigen zentralasiatischen Moscheen befindet sich das Minarett beispielsweise in der nördlichen Ecke des Innenhofs, sodass es vom Haupteingang aus den Gebetsraum hinter sich „anzeigt”. In islamischen Städten sind auch die Sichtlinien geregelt: In der Regel gibt es einen visuellen Korridor vom Haupttor oder der zentralen Allee der Stadt zu den Kuppeln oder Minaretten der Moschee, sodass beim Spaziergang durch die Stadt der Blick auf dieses Bauwerk und damit auf seine Achse gelenkt wird. Im berühmten Beispiel des Naqsh-e Jahan-Platzes in Isfahan (17. Jahrhundert) wurde die Königliche Moschee (Imam-Moschee) um etwa 45° gegenüber der Ausrichtung des Platzes gedreht, sodass sie in Richtung Mekka zeigt. Dies war ein mutiger Schritt – die Fassade der Moschee schneidet den Platz in einem Winkel und schafft so eine malerische Verschiebung auf einem ansonsten geraden Platz. Der Legende nach wollte Schah Abbas, dass die Moschee nach Mekka ausgerichtet ist, aber er wollte auch, dass der Platz mit den Palästen auf einer Linie liegt; daher akzeptierte er diesen Kontrast. Das Ergebnis: Wenn man auf dem Platz steht, sieht man drei Viertel des Iwan (Portals) der Moschee, wodurch ihre Tiefe und die Ausrichtung ihrer Achse betont werden (man spürt fast, wie sie sich zu einem Punkt jenseits des Platzes dreht – diesem Punkt ist Mekka). Diese Lösung wird als Beispiel für die harmonische Integration der heiligen Achse in den städtischen Raum gepriesen.

Spannungen bei der Umstrukturierung kolonialer Netzwerke: Der Umzug nach Lateinamerika oder anderen Kolonialgebieten, wo Städte in der Regel auf starren Netzwerken aufgebaut waren (z. B. der Schachbrettplan des spanischen Indischen Inselgesetzes). Wenn muslimische Gemeinschaften in solchen Städten Moscheen bauen (z. B. die Moschee von Granada in Spanien in einem modernen Stadtteil oder die geplante Moschee in einem Stadtzentrum in den USA), stehen sie vor einer Entscheidung: Sollten sie sich an das Raster anpassen, um den Bau zu vereinfachen, oder sollten sie ihn drehen? Viele entscheiden sich, wenn möglich, für eine Drehung innerhalb des Grundstücks, was zu interessanten Gebäudekonturen führt. Die König-Fahd-Moschee in Los Angeles (1998) befindet sich im Raster eines Vororts, wurde jedoch um etwa 33° gedreht, sodass sie in Richtung Mekka ausgerichtet ist. Der Parkplatz und die Landschaftsgestaltung absorbieren diese Krümmung und bilden dreieckige Flächen. Das König-Fahd-Islamzentrum in Buenos Aires (2000) verfügt zufällig über eine weitläufige parkähnliche Fläche, sodass die Moschee und das Minarett in Richtung Mekka ausgerichtet sind, ohne die benachbarten Gebäude zu beeinträchtigen. Die Ausrichtung nach Nordosten entspricht nicht der Nord-Süd-Achse der Stadt, sodass der Komplex wie eine separate „Insel” islamischer Geometrie in der Stadtstruktur erscheint. Interessanterweise haben die lokalen Stadtplaner dies begrüßt, da es ein einzigartiges Wahrzeichen darstellt und die Monotonie des Rasters durchbricht. Allerdings verlaufen nicht alle Vorhaben reibungslos – das öffentliche Leben kann sich einmischen. In einigen europäischen Städten haben die Planungsbehörden aus Gründen der ästhetischen Einheitlichkeit verlangt, dass die Fassaden der Moscheen mit den Straßenfassaden fluchten, und Änderungen im Innenraum für die Ausrichtung nach Mekka vorgeschrieben. Dies kann zu einer raffinierten Innenraumplanung führen: Von der Straße aus gelangt man in eine Lobby, dann kann der Gebetsraum im Inneren die Form eines gedrehten Kastens haben, und manchmal können an den Ecken dreieckige Foyers oder Lagerräume entstehen.

Tägliche Bewegungen und rituelle Abläufe: Die Qibla-Achse bestimmt auch auf subtile Weise, wie Menschen den Bereich um die Moschee täglich nutzen. In traditionellen muslimischen Städten sieht man häufig Brunnen oder Brunnen, die auf der Achse vor den Moscheen ausgerichtet sind, da die Waschung (Wudu) nach Möglichkeit in Richtung der Qibla oder in deren Nähe erfolgen sollte. So sind öffentliche Brunnen zu sozialen Zentren auf dem Weg zur Moschee geworden. Auch die Märkte haben einen wöchentlichen Rhythmus: Freitags werden zur Gebetszeit die Stände geschlossen und die Menschen strömen in eine Richtung, nämlich zur Moschee und damit zur Gebetsrichtung. Nach dem Gebet kehrt sich der Strom um, die Menschen verteilen sich in der Regel auf die Märkte und der Handel beginnt. In einigen Städten gab es für die jährlichen Festgebete sogar Freiflächen (Eidgahs) außerhalb der Stadtmauern; dies waren große Freiflächen, die in Richtung Kibla ausgerichtet waren; nach dem Gebet wurden um sie herum Jahrmärkte und Märkte aufgebaut.

Die Qibla an der Horizontlinie markieren: Über den Grundriss hinaus kann die Qibla auch vertikale Elemente prägen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Anordnung von Minaretten. In osmanischen Bauten sind die beiden Minarette, die die Qibla-Seite des Innenhofs umgeben, höher als die Minarette an der Vorderseite und betonen symbolisch die Gebetsrichtung. In Südasien befindet sich bei den dreikuppeligen Fassaden der Moscheen im Stil der Babur-Architektur die größte Kuppel in der Mitte (über dem Mihrab) und ist auch von außen gut sichtbar, sodass man intuitiv versteht, in welche Richtung die Moschee ausgerichtet ist. In modernen Stadtlandschaften wie Istanbul sind auf den Hügeln zahlreiche Moscheesilhouetten zu sehen, deren Kuppeln und Halbkuppeln alle in Richtung Mekka (Südosten) ausgerichtet sind. Wenn man diese Ausrichtungen kartografisch darstellt, entsteht ein Netz heiliger Richtungen, das sich über die Stadt erstreckt. In einigen Fällen wurden hohe Gebäude oder städtebauliche Vorschriften von der Präsenz der Moscheen beeinflusst. So wurde beispielsweise durch die Erhaltung eines Sichtkorridors vom Hauptboulevard zur Fassade einer historischen Moschee sichergestellt, dass die Ausrichtung der Moschee (und damit auch die ihr angehörende Gemeinde) visuell in das städtische Leben integriert bleibt.

Im Wesentlichen fungiert die Kibla-Achse in Städten als unsichtbarer Ordnungsfaktor: Sie richtet soziale Institutionen aus, lenkt den Verkehr und fixiert Silhouetten. Manchmal ergänzt sie die säkulare Stadtordnung, manchmal konkurriert sie mit ihr und schafft eine Art heilige Ordnung. Das Ergebnis ist in der Regel eine reichhaltigere städtische Struktur. Wie ein Forscher poetisch ausdrückte, ist jede Moschee wie ein „Teil eines Kreises mit dem Kaaba als Mittelpunkt”, und wenn man sie in der Stadt einzeichnet, lenken diese Teile den Fluss des städtischen Lebens zu ihrem entfernten Zentrum. Die Struktur islamischer Städte kann somit (in ihrer erweiterten Form) als eine Sammlung von Vektoren gelesen werden, die in Mekka zusammenlaufen – ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie der Glaube physisch Gestalt annimmt.

5. Mobil, vertikal und gemeinsam genutzt: Wie wird die Gebetsrichtung in modernen, hybriden oder multireligiösen Räumen kodiert?

Über die Moschee hinaus – Die Gebetsrichtung überall angeben: In der heutigen Welt beten Muslime nicht nur in speziell dafür errichteten Moscheen, sondern auch an unzähligen anderen Orten wie Flughäfen, Universitäten, Büros, Krankenhäusern und multireligiösen Gebetsräumen. In diesem Zusammenhang stellt es oft eine Herausforderung dar, die Gebetsrichtung in einem säkularen oder gemeinsamen Umfeld deutlich, aber unauffällig anzuzeigen. Die heilige Achse sollte durch Materialien, Symbole oder Technologie angezeigt werden, ohne den Raum zu dominieren, der verschiedenen Nutzern dienen kann. In der Designsprache werden verschiedene Elemente verwendet, von feinen Pfeilen und Nischen bis hin zu tragbaren Kompassen und Smartphone-Apps. Während sich religiöse Praktiken an das moderne Leben anpassen, bleibt die Gebetsrichtung ein unumstrittenes Element. Aus diesem Grund haben Designer kreative Lösungen entwickelt, um diese Richtung in jedem Raum zu „codieren”, egal wie vorübergehend oder neutral sie auch sein mag.

Orientierung und Hinweise: Wenn Sie einen „multireligiösen Gebetsraum” in einer Universität oder einem Flughafen betreten, wie finden Sie heraus, in welche Richtung Sie nach Mekka schauen müssen? In der Regel gibt es eine Reihe von kleinen Hinweisen. Meistens befindet sich an einer Wand oder an der Decke ein Qibla-Schild oder eine Plakette. In Hotels ist es beispielsweise üblich, einen kleinen Aufkleber mit der Aufschrift „Kibla” an der Decke oder in einer Schublade anzubringen. In multireligiösen Räumen empfehlen Designrichtlinien, die Hauptrichtungen (insbesondere Osten und Richtung Mekka) deutlich zu kennzeichnen, ohne den Raum zu überladen. Dies kann durch eine in den Boden eingelassene Kompassrose oder einen stilisierten Pfeil an der Wand erfolgen. In einigen Gebetsräumen werden gemusterte Teppiche mit Linien oder geometrischen Motiven verwendet, die in Richtung Kibla ausgerichtet sind, sodass Muslime beim Ausbreiten ihres Gebetsteppichs intuitiv ihre Richtung bestimmen können. Auch die Beleuchtung kann ein weiterer Hinweis sein: Ein dünner Lichtstrahl an der Kibla-Wand oder eine hellere Wandleuchte kann die Person psychologisch in diese Richtung ziehen. Vor allem in Räumen, die speziell für Muslime gestaltet wurden (z. B. Bürogebete), finden sich dekorative Elemente wie gerahmte Kalligraphie oder abstrakte Designs genau in der Mitte der Qibla-Wand. Wichtig ist, dass solche Hinweise in der Regel gekennzeichnet oder ausreichend deutlich sind, da im Gegensatz zu Moscheen (wo die Ausrichtung architektonisch klar erkennbar ist) Räume für allgemeine Zwecke keine Hinweise geben. Die multireligiöse Designliteratur empfiehlt ausdrücklich die Verwendung von Markierungen für die Qibla: „Es werden verschiedene Markierungen empfohlen … darunter können sein: GEBETSRÄUM, MULTIRELIGIÖSER RAUM, QIBLA.“. Der WuduMate-Leitfaden (für die Gestaltung von Gebetsstätten) besagt, dass, wenn der Raum nicht so gebaut ist, dass er nach Mekka ausgerichtet ist, „jede Wand mit einer Markierung versehen sein sollte, die die Richtung angibt – insbesondere die Richtung nach Osten und Mekka”, und dass ein Kompass oder eine Deckenanzeige eine praktische Methode dafür sind. Es werden sogar kleine Qibla-Richtungsanzeiger verkauft. Solche Elemente müssen mit Bedacht eingesetzt werden: Sind sie zu groß oder zu auffällig, können sie Nicht-Muslime, die den Raum nutzen, stören; sind sie zu versteckt, können Muslime sie möglicherweise nicht sehen. Das Ziel ist eine respektvolle Einbindung der Hinweise.

Tragbare Gebetsrichtungsanzeiger: In vielen vorübergehenden Situationen tragen Muslime ihre Gebetsrichtung mit sich. Beispielsweise sind kleine Reiseteppiche oft mit einem Kompass ausgestattet (wie in der Abbildung oben zu sehen) – dieser Kompass ist nicht im Raum, sondern im Teppich angebracht. Der Teppich wird ausgerollt, mit Hilfe des Kompasses richtig ausgerichtet und dann darauf gebetet. Dies ist eine persönliche Lösung, die die Notwendigkeit eines Ortswechsels überflüssig macht. Ein weiteres Gerät ist die Smartphone-Qibla-App, die GPS nutzt; der Nutzer kann schnell den Norden und dann die Richtung nach Mekka finden (in der Regel wird ein Pfeil über das Kamerabild gelegt). Diese digitalen Hilfsmittel ermöglichen es Muslim*innen, überall, wo sie hingehen, effektiv die „Qibla zu bestimmen“ – eine tiefgreifende Demokratisierung der heiligen Ausrichtung. In einigen Gebäuden gibt es auch elektronische Qibla-Finder: In einigen Hotellobbys im Nahen Osten gibt es beispielsweise digitale Tafeln mit einem Pfeil, der in Richtung Kaaba zeigt (manchmal wird dieser bei magnetischen Veränderungen der Erde in Echtzeit aktualisiert).

Aus architektonischer Sicht enthalten einige modulare Gebetsbereiche mobile Indikatoren: einen klappbaren Bildschirm oder einen Schrank, der sich öffnen lässt, um eine mihrabähnliche Nische freizulegen. Im Leitfaden für multireligiöse Räume heißt es: „Schränke, die wie Bücherregale aussehen, aber beim Öffnen unterschiedliche Designs aufweisen … darunter eine Mini-Moschee mit geeigneter Beleuchtung“. Stellen Sie sich einen Schrank vor, der geschlossen neutral aussieht, aber wenn ein muslimischer Nutzer ihn öffnet, befindet sich darin ein Qibla-Wanddesign, vielleicht ein kleiner mihrabähnlicher Ausschnitt und ein Kompass. Ein solcher Bausatzansatz ermöglicht es, dass ein Raum nacheinander vielen Religionen dient – an den Wänden befindet sich nichts Permanentes, aber es gibt Hilfsmittel, um eine temporäre Qibla zu schaffen. In einigen Büros gibt es Rollteppiche mit Qibla-Linien: Diese Teppiche werden im Schrank aufbewahrt und bilden, wenn sie im Konferenzraum ausgerollt werden, einen Gebetsbereich, der auf Mekka ausgerichtet ist (an einem Ende des Teppichs befindet sich ein Muster oder ein Etikett mit der Aufschrift „Dieses Ende in Richtung Mekka ausrichten”). Hier sehen wir Anklänge an frühe muslimische Praktiken, bei denen alles, was zur Verfügung stand, zur Richtungsbestimmung verwendet wurde (sogar das Zeichnen von Linien in den Sand), nun in hochtechnologischen oder designorientierten Formen.

Vertikale Herausforderungen – Mehrstöckige Gebetsräume: In dicht bebauten städtischen Gebieten können Moscheen oder Gebetsräume über mehrere Stockwerke verteilt sein oder sich in den oberen Etagen hoher Gebäude befinden. Dies wirft strukturelle und planerische Probleme auf: Die Säulen und Träger eines Gebäudes sind in der Regel nach einem einzigen Raster angeordnet (meist parallel zur Straße/zum Raster), aber der Gebetsraum kann im Inneren gedreht sein. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist das New York Islamic Cultural Center: Dieses Gebäude hat im Wesentlichen die Form eines großen Würfels, der innerhalb eines größeren Komplexes gedreht wurde. Die Architekten (SOM) haben die Moschee auf der zweiten Etage des Kubus platziert und vier diagonale Träger verwendet, um die Last des Daches mit der gedrehten Kuppel auf den orthogonalen Gebäuderahmen zu übertragen. Dadurch wurde ein säulenfreier Innenraum geschaffen, während die Außenfassade dem Bebauungsplan Manhattans mit seinen rechteckigen Straßenwänden entspricht. Bei vielen kleinen Moscheen, die an bestehende Gebäude angebaut wurden, ist die Lösung weniger elegant: Säulen können in seltsamen Winkeln zu den Gebetsreihen hervorstehen, was dazu führt, dass einige Säulen (wenn möglich) entfernt werden müssen oder die Betenden sich kreativ um sie herum setzen müssen. Einige innovative Entwürfe verwenden getrennte Etagenhallen: zum Beispiel eine Gebetsbalkon für Frauen, der in einem Winkel von 90° zur Männerhalle angeordnet ist, wobei beide zum selben Mihrab ausgerichtet sind, aber auf dem Grundriss versetzt zueinander liegen. In Wolkenkratzern ist auch die Ausrichtung der Aufzüge zu berücksichtigen. Wenn man aus der Aufzugslobby parallel zum Gebäude hinausgeht, kann man sehen, dass der Gebetsraum auf dieser Etage gekrümmt ist – Designer verwenden in der Regel einen kleinen Korridor oder eine Diele, um diese Drehung auszugleichen, sodass der seltsame Winkel beim Betreten nicht auffällt. Es gibt auch Ideen, jede Etage leicht zu drehen, um vertikal gestapelte Gebetsbereiche zu schaffen, die sich der Qibla annähern (dies ist jedoch nicht weit verbreitet und weitgehend konzeptionell). Häufiger ist es, dass der Gebetsbereich jeder Etage mit dem Hauptgebetsbereich und den Gebetsbereichen darüber/darunter auf einer Linie liegt und so einen mehrstöckigen Saal bildet. Beispielsweise gibt es in der East London Mosque einen großen Saal im Erdgeschoss und darüber einen Frauenbalkon; beide sind zur Qibla ausgerichtet, die in London bei etwa 118° ESE liegt. Die Straßenfront des Gebäudes ist jedoch um etwa 90° versetzt. Somit ist der Gebetsraum im Inneren polygonal und die Außenfassade befindet sich auf einem eckigen Grundstück. Dieses Problem wurde durch die Schaffung eines Eingangshofs gelöst, der nicht für Gebete genutzt wird und den Winkelunterschied ausgleicht.

Säkulare Regeln und feines Design: In Ländern, in denen Muslime nicht die Mehrheit bilden, kann jedes auffällige religiöse Element sensibel sein. Insbesondere multireligiöse Räume versuchen, inklusiv und neutral zu sein, wenn sie nicht aktiv von einer bestimmten Gruppe genutzt werden. Aus diesem Grund verwenden Architekten umkehrbare oder integrierte Qibla-Markierungen. Eine Linie auf dem Teppich mag einem unwissenden Betrachter nur wie ein dekorativer Streifen erscheinen, aber ein Muslim erkennt darin die Richtung der Qibla. Einige institutionelle Gebetsräume (wie bei Google oder an Universitäten) bevorzugen eine neutrale Einrichtung, können jedoch die Qibla-Wand in einer anderen Farbe streichen oder die Beleuchtungsgitter in diese Richtung ausrichten. Um keine Unruhe zu stiften, werden die Markierungen manchmal in einem Schrank verstaut. Beispielsweise kann sich in einem Schrank ein Schild mit der Aufschrift „Mekka in dieser Richtung →” befinden, das zu den Gebetszeiten auf den Boden gestellt und nach dem Gebet wieder entfernt werden kann. Auch Politik und Inklusion spielen eine Rolle: Einige Unternehmen stellen Muslimen separate Gebetsräume zur Verfügung, damit eine vollständige Mihrab-Nische gebaut werden kann. Andere reservieren eine Ecke eines multireligiösen Raums für Muslime und stellen dort Gebetsteppiche oder Koranbücher bereit (die durch ihre Anordnung die Richtung der Gebetsnische anzeigen).

Verkehrsmittel und öffentliche Einrichtungen: Heutzutage gibt es in vielen Flughäfen Moscheen oder Gebetsräume. So gibt es beispielsweise im neuen Flughafen von Istanbul 44 spezielle Moscheen/Gebetsräume (nach Geschlechtern getrennt) sowie 3 multireligiöse Gebetsräume. Die speziell abgetrennten Räume sind vollständig in Richtung der Gebetsrichtung ausgerichtet und im Grunde genommen kleine Moscheen. In multireligiösen Gebetsräumen gibt es jedoch wahrscheinlich nur eine Gebetsrichtung für Muslime und einen abnehmbaren Kreuz für Christen usw. In diesen provisorischen Räumen sind die Nutzer möglicherweise in Eile oder mit dem Raum nicht vertraut, daher sind klare Kennzeichnungen sehr wichtig. In der Regel befindet sich an der Wand ein Schild mit der Aufschrift „Kibla” und einem Pfeil, das für alle verständlich ist. Sogar Fluggesellschaften haben sich dieser Sache angenommen: Auf Langstreckenflügen gibt es in einigen Bordunterhaltungssystemen einen „Mekka-Indikator”, der die Gebetsrichtung entsprechend der Flugrichtung anzeigt. Dies zeigt, wie weit verbreitet dieses Konzept ist: Ein gläubiger Mensch sollte sich nicht abmühen müssen, um die Gebetsrichtung zu finden, sondern Technologie oder Design sollten ihm dabei helfen.

Modernes Moscheedesign: Zeitgenössische Architekten erstellen manchmal ein „islamisches Kit”, wenn sie Entwürfe für westliche Gemeinden oder ungewöhnliche Orte erstellen. Dieses Kit kann Folgendes enthalten: demontierbare Mihrab (kann eine künstlerische Tafel oder ein Bogen sein, die/der mit Schrauben an der Wand befestigt werden kann), Kibla-Aufkleber, stapelbare Teppiche mit Ausrichtungslinien und, falls erforderlich, einen Vorhang zur Trennung der Geschlechter. Diese Elemente können zu Gebetszeiten in jedem gemieteten Raum oder Saal aufgestellt und anschließend wieder entfernt werden. Das Ergebnis ist eine mobile Gebetsstätte, die zu bestimmten Zeiten existiert. Beispielsweise können muslimische Studenten an einer europäischen Universität einen Klassenraum in einen Freitagsgebetsraum verwandeln, indem sie mittags Teppiche auslegen, Pfeilmarkierungen darauf kleben und einen symbolischen Mihrab aus einem unabhängigen Rahmen aufstellen. Hier ist die Gebetsrichtung nicht im Gebäude, sondern in Objekten kodiert.

Flexibilität im Design: Mit der zunehmenden Verbreitung multireligiöser Räume wächst auch das Interesse an Designdetails, die allen Menschen ohne Konflikte gerecht werden. Für Muslime sind Privatsphäre und Sauberkeit wichtig: Idealerweise wird das Gebet in einem sauberen Bereich verrichtet, der nicht mit Schuhen betreten wird. Aus diesem Grund gibt es in einigen multireligiösen Räumen einen mit Teppich ausgelegten Unterbereich (in der Regel ein für Muslime reservierter Bereich), in dem das Betreten mit Schuhen verboten ist, und andere Bereiche mit hartem Bodenbelag. Der mit Teppich ausgelegte Bereich ist in der Regel in Richtung der Gebetsrichtung ausgerichtet. Solche Regelungen werden nicht offiziell veröffentlicht, sind aber laut Anekdoten vorhanden. Bezeichnenderweise haben auch säkulare Einrichtungen ihre Toiletten an die Bedürfnisse von Muslimen angepasst (z. B. durch Waschbecken für die rituelle Reinigung, die höfliche Ausrichtung der Toiletten weg von der Gebetsrichtung – in einigen Gestaltungsrichtlinien findet sich der Hinweis: „Beachten Sie bei der Einrichtung von Toiletten, dass Muslime beim Toilettengang nicht in Richtung Mekka blicken sollten“). Dies zeigt, wie tiefgreifend das Konzept der heiligen Richtung selbst in unerwarteten Designentscheidungen in öffentlichen Bereichen verankert ist.

Bedeutung und Erinnerung: Selbst in diesen gemischten Räumen verbindet die Ausrichtung zum Kibla den Einzelnen mit der globalen muslimischen Gemeinschaft. Wenn man diesen Pfeil oder diese Nische findet, verspürt man ein Gefühl der psychologischen Erleichterung – dieses Gefühl der Sicherheit, dass auch dieser Ort die Gebetsrichtung akzeptiert. Designer weisen darauf hin, dass das Hinzufügen einer Qibla-Markierung in einem multireligiösen Raum muslimischen Nutzern das Gefühl geben kann, nicht nur untergebracht, sondern auch wirklich willkommen zu sein. Andererseits muss darauf geachtet werden, dass der Raum auf andere nicht übermäßig islamisch wirkt. Daher sind die besten Lösungen in der Regel intelligente Designlösungen: integriert, dezent und vom Nutzer anpassbar.

Die Ausrichtung traditioneller Moscheen in Richtung Mekka zeugt von ihrer Universalität. Ob in einer großen Flughafenhalle oder in einem kleinen, zum Gebet umfunktionierten Büroraum – Gläubige haben Wege gefunden, ihren Körper und ihre Seele in Richtung Kaaba zu richten. Modernes Design und technische Geräte haben dies erleichtert, aber im Grunde genommen ist es derselbe Impuls, der die ersten Muslime dazu veranlasste, ihre Gebetsteppiche mit sich zu führen, um in fremden Ländern die richtige Richtung zu finden. Die heilige Achse bleibt tragbar und unveränderlich, auch wenn sich die physische Umgebung verändert.