Bei der Architektur geht es nicht nur um den Bau von Gebäuden, sondern auch um die Gestaltung der Räume, in denen Menschen leben, arbeiten und interagieren. Wenn wir über Architektur und soziale Gerechtigkeit sprechen, sprechen wir auch die Verantwortung von Architekten an, Umgebungen zu schaffen, die nicht nur funktional, sondern auch gerecht und integrativ sind. Diese Überschneidung ist von entscheidender Bedeutung, da die gebaute Umwelt die Lebensqualität der Menschen, ihren Zugang zu Ressourcen und ihr allgemeines Wohlbefinden maßgeblich beeinflusst.

Definition von sozialer Gerechtigkeit in der Architektur

Soziale Gerechtigkeit in der Architektur bezieht sich auf die Verpflichtung, Räume zu gestalten, die Gleichheit, Zugänglichkeit und Respekt für alle Menschen, unabhängig von ihrem Hintergrund, fördern. Sie verkörpert die Idee, dass jeder das Recht haben sollte, in einer sicheren, gesunden und würdigen Umgebung zu leben. Dazu gehört auch, dass die Bedürfnisse von Randgruppen berücksichtigt und sichergestellt wird, dass bei der Gestaltung keine Gruppe ausgeschlossen oder benachteiligt wird. Für Architekten bedeutet dies, dass sie sich für Entwürfe einsetzen, die unterschiedliche Perspektiven widerspiegeln und einen positiven Beitrag zum sozialen Gefüge der Gesellschaft leisten.

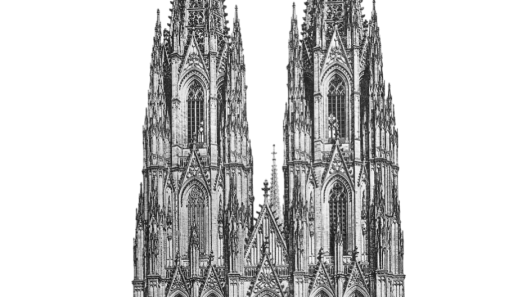

Historischer Kontext und Entwicklung

Die Wurzeln der sozialen Gerechtigkeit in der Architektur lassen sich bis zu verschiedenen Bewegungen zurückverfolgen, die sich für Bürgerrechte, Stadterneuerung und soziale Integration einsetzten. Im 20. Jahrhundert begannen die Architekten zu erkennen, dass sie sich nicht nur mit ästhetischen, sondern auch mit sozialen Fragen befassen sollten. Mit dem Aufkommen der Moderne wurde der Schwerpunkt auf Effizienz und Funktionalität gelegt, aber viele Architekten erkannten, dass diese Grundsätze den sozialen Kontext, in dem sie arbeiteten, nicht außer Acht lassen konnten. Im Laufe der Jahrzehnte haben wir eine Verlagerung hin zu partizipativen Entwurfspraktiken erlebt, bei denen die Stimme der Gemeinschaft ein integraler Bestandteil des Entwurfsprozesses ist. Diese Entwicklung spiegelt einen breiteren gesellschaftlichen Wandel wider, der die Bedeutung von Inklusion und Gerechtigkeit in der Stadtplanung und Architektur betont.

Die Bedeutung von inklusivem Design

Inklusives Design ist von entscheidender Bedeutung, da es sicherstellt, dass Räume die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Nutzer erfüllen. Dieser Ansatz geht über die reine Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen hinaus; er umfasst auch Alter, Geschlecht, sozioökonomischen Status und kulturellen Hintergrund. Indem sie diese Faktoren berücksichtigen, können Architekten Umgebungen schaffen, die soziale Interaktionen fördern und den sozialen Zusammenhalt stärken. Inklusives Design fördert Zugehörigkeit und Eigenverantwortung und gibt dem Einzelnen das Gefühl, in seiner Umgebung geschätzt und respektiert zu werden. Beispiele aus der Praxis sind Gemeindezentren, die unter Mitwirkung der Anwohner entworfen wurden, um sicherzustellen, dass die Räume ihren Bedürfnissen entsprechen und eine aktive Beteiligung fördern.

Ziele der egalitären Architektur

Das Hauptziel der egalitären Architektur besteht darin, Barrieren zu beseitigen, die bestimmte Gruppen am Zugang zu Räumen und Ressourcen hindern. Dazu gehören Entwürfe, die nicht nur physisch zugänglich, sondern auch kulturell und sozial einladend sind. Architekten versuchen, die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften zu erhöhen, indem sie Räume entwerfen, die sich an die wechselnden Bedürfnisse ihrer Bewohner anpassen können. Erschwingliche Wohnungsbauprojekte sollen beispielsweise sichere und würdige Lebensbedingungen für einkommensschwache Familien bieten, während öffentliche Räume, die für verschiedene Nutzungen ausgelegt sind, die Beteiligung und Interaktion der Gemeinschaft fördern können. Letztendlich zielt egalitäre Architektur darauf ab, Individuen und Gemeinschaften zu befähigen, in ihrer Umgebung zu gedeihen.

Überblick über die wichtigsten Konzepte

Zu den Schlüsselkonzepten im Bereich Architektur und soziale Gerechtigkeit gehören gemeinschaftliches Engagement, partizipatives Design und nachhaltige Praktiken. Das Engagement der Gemeinschaft unterstreicht die Bedeutung der Einbindung der Bewohner in den Gestaltungsprozess und die Möglichkeit, ihre Stimme in die Gestaltung des Ergebnisses einzubringen. Partizipatives Design geht noch einen Schritt weiter und bezieht die Nutzer aktiv in die Entwicklung von Lösungen für ihr Umfeld ein. Nachhaltige Praktiken hingegen konzentrieren sich auf das Umweltmanagement und stellen sicher, dass die Entwürfe nicht nur den Menschen, sondern auch dem Planeten zugute kommen. Zusammen bieten diese Konzepte einen Rahmen für Architekten, um auf eine gerechtere und ausgewogenere gebaute Umwelt hinzuarbeiten und die Architektur von einem bloßen Beruf in ein mächtiges Werkzeug für den sozialen Wandel zu verwandeln.

Die Architektur spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Gesellschaft. Es geht nicht nur darum, Gebäude zu bauen, sondern auch darum, Räume zu schaffen, die die Lebensqualität für alle verbessern. Wenn wir uns in den Bereich der sozialen Gerechtigkeit begeben, entdecken wir, wie durchdachtes Design Gleichheit und Integration fördern kann. Diese Entdeckung ist von entscheidender Bedeutung, da die gebaute Umwelt soziale Interaktionen, Zugänglichkeit und das Wohlbefinden der Gemeinschaft beeinflusst.

Fallstudien zu gerechten architektonischen Entwürfen

Auf der Suche nach einer gerechten architektonischen Gestaltung veranschaulichen zahlreiche Fallstudien die tiefgreifenden Auswirkungen, die integrative Räume auf Gemeinschaften haben können. Diese Beispiele zeigen, wie Architektur über bloße Ästhetik hinausgehen kann, um auf soziale Bedürfnisse einzugehen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern.

Gemeinschaftsorientierte Entwicklungen

Gemeinschaftsorientierte Entwicklungen sind ein Beweis für die Stärke des lokalen Engagements bei der architektonischen Gestaltung. Diese Projekte stellen die Bedürfnisse und die Stimme der Gemeinschaft in den Vordergrund und schaffen so Räume, die die Kultur und die Wünsche der Menschen widerspiegeln, denen sie dienen. Ein herausragendes Beispiel ist die „High Line“ in New York City, die Umwandlung einer stillgelegten Hochbahn in einen öffentlichen Park. Dieses Projekt bietet nicht nur eine Grünfläche zur Erholung, sondern belebt auch die umliegenden Viertel durch die Integration von Kunst, Gemeinschaftsgärten und lokalen Märkten. Durch die Einbeziehung der Bevölkerung in den Gestaltungsprozess ist die High Line zu einem beliebten Ort geworden, der Vernetzung und Integration fördert und gleichzeitig die lokale Identität stärkt.

Zugängliche öffentliche Räume

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist ein grundlegendes Element der sozialen Gerechtigkeit in der Architektur. Die Gestaltung von Umgebungen, die Menschen mit Behinderungen gerecht werden, sorgt dafür, dass alle Menschen uneingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben können. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Opernhaus in Sydney, das eine Reihe von Zugänglichkeitsmerkmalen wie Rampen und ausgewiesene Sitzbereiche eingebaut hat. Diese durchdachten Designentscheidungen entsprechen nicht nur den gesetzlichen Normen, sondern vermitteln auch eine klare Botschaft über den Wert der Integration. Zugängliche öffentliche Räume fördern ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit, indem sie verschiedene Gruppen zur Interaktion mit ihrer Umgebung einladen.

Erschwingliche Wohnprojekte

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist in vielen städtischen Gebieten ein dringendes Problem. Innovative architektonische Lösungen entstehen, um dieser Herausforderung zu begegnen, mit Projekten, die sicheren und erschwinglichen Wohnraum für einkommensschwache Familien bieten. Das „Bamboo House“ in Indien ist ein Beispiel für diesen Ansatz. Es nutzt nachhaltige Materialien und lokale Arbeitskräfte, um erschwinglichen Wohnraum zu schaffen. Dieses Projekt bietet nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern stärkt auch die Gemeinschaft, indem es die Bewohner in den Bauprozess einbezieht und so das Gefühl von Eigentum und Stolz fördert. Solche Initiativen zeigen, dass erschwingliche Wohnungen sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sein können, und stellen das Stigma in Frage, das oft mit einkommensschwachen Wohnungen verbunden ist.

Wiederbelebung marginalisierter Gebiete

Die Revitalisierung von Randgebieten durch durchdachte architektonische Eingriffe kann den Vierteln neues Leben einhauchen und gleichzeitig ihren ursprünglichen Charakter bewahren. Der „Kensington Market“ in Toronto ist ein hervorragendes Beispiel für dieses Konzept. Durch sorgfältige Planung und Engagement der Gemeinde wurde dieses historisch vielfältige Viertel in ein lebendiges, fußgängerfreundliches Viertel mit Geschäften, Cafés und öffentlicher Kunst verwandelt. Die Revitalisierungsmaßnahmen konzentrierten sich auf die Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur, die Erhöhung der Sicherheit und die Förderung lokaler Unternehmen. Dieses Projekt, bei dem die Bedürfnisse der Bewohner und Unternehmen im Vordergrund stehen, zeigt, wie Architektur als Katalysator für den sozialen Wandel fungieren und Gleichheit und Chancen in einst vernachlässigten Gebieten fördern kann.

Grüne Architektur und Nachhaltigkeit

Die Überschneidung von sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit gewinnt in der zeitgenössischen Architektur zunehmend an Bedeutung. Grüne Architektur zielt darauf ab, Räume zu schaffen, die nicht nur die Umwelt so wenig wie möglich belasten, sondern auch das Wohlbefinden von Gemeinschaften verbessern. Das „Ecovillage“ in Ithaca, New York, hebt sich als innovatives Modell für nachhaltiges Leben hervor. Diese Gemeinschaft, die umweltfreundliches Design mit sozialer Gerechtigkeit verbindet, bietet erschwinglichen Wohnraum und fördert gleichzeitig gemeinsame Ressourcen wie Gärten, erneuerbare Energien und Gemeinschaftsräume. Indem sie der Nachhaltigkeit Vorrang einräumen, tragen solche Projekte dem dringenden Bedürfnis nach ökologischer Verantwortung Rechnung und fördern gleichzeitig integrative Gemeinschaften.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fallstudien zur gerechten architektonischen Gestaltung ein reiches Spektrum an Möglichkeiten zur Schaffung gerechter und integrativer Umgebungen aufzeigen. Von gemeinschaftsorientierten Entwicklungen bis hin zu nachhaltigen Wohnungsbaulösungen hat die Architektur die Macht, nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unsere sozialen Werte zu gestalten. Indem wir bei der Gestaltung auf Gerechtigkeit und Inklusion setzen, können wir eine gebaute Umwelt fördern, die die Lebensqualität aller Menschen, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihren Lebensumständen, verbessert.

Die Rolle der Architekten bei der Förderung der sozialen Gerechtigkeit

Bei der Architektur geht es nicht nur um die Gestaltung schöner Gebäude, sondern auch um die Gestaltung des Umfelds, in dem Menschen leben, arbeiten und interagieren. Architekten nehmen eine einzigartige Stellung in der Gesellschaft ein, und diese Rolle bringt eine große Verantwortung für die Förderung der sozialen Gerechtigkeit mit sich. Ihr Einfluss geht über die Ästhetik hinaus und reicht bis in das gesellschaftliche Gefüge hinein, so dass sie sich aktiv für Fragen der Gleichstellung und Integration einsetzen müssen.

Advocacy und Engagement für die Gemeinschaft

Anwaltschaft und gesellschaftliches Engagement sind das Herzstück der Förderung sozialer Gerechtigkeit durch Architektur. Architekten werden oft als Brücke zwischen technischem Fachwissen und den Bedürfnissen der Gemeinschaft gesehen. Die Zusammenarbeit mit den Bewohnern hilft den Architekten, die besonderen Herausforderungen und Wünsche der Menschen zu verstehen, für die sie arbeiten. Dieser Prozess umfasst häufig Zuhörsitzungen, Workshops und gemeinsame Entwurfssitzungen, bei denen die Mitglieder der Gemeinschaft ihre Ansichten und Ideen einbringen können.

In vielen Stadtvierteln haben Architekten beispielsweise die Initiative ergriffen, um Räume zu schaffen, die die Identität und Geschichte der Gemeinde widerspiegeln. Indem sie den lokalen Beiträgen Vorrang einräumen, stellen die Architekten sicher, dass die Entwürfe nicht nur funktionalen Anforderungen entsprechen, sondern auch kulturell und sozial mit den Bewohnern in Einklang stehen. Dieser kollaborative Ansatz fördert bei den Gemeindemitgliedern ein Gefühl der Eigenverantwortung, das es ihnen ermöglicht, stolz auf ihre Umgebung zu sein und sich aktiv an deren Weiterentwicklung zu beteiligen.

Ethische Verantwortlichkeiten von Architekten

Die ethische Verantwortung von Architekten geht weit über die Einhaltung von Bauvorschriften und -regelungen hinaus. Architekten haben die Pflicht, die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen ihrer Entwürfe zu berücksichtigen. Sie sollten sich bemühen, Räume zu schaffen, die das Wohlbefinden, die Zugänglichkeit und die Gerechtigkeit fördern. Diese Verantwortung erfordert, dass sie sich für marginalisierte Gemeinschaften einsetzen, sicherstellen, dass ihre Stimmen in den Entwurfsprozess einbezogen werden, und systemische Ungleichheiten durch durchdachte Gestaltung angehen.

So können Architekten beispielsweise nachhaltige Materialien und Praktiken bevorzugen, die sowohl der Umwelt als auch der Gesellschaft zugutekommen. Durch die Wahl von Materialien aus lokaler Produktion und den Einsatz umweltfreundlicher Technologien können Architekten ihren CO2-Fußabdruck verringern und gleichzeitig die lokale Wirtschaft unterstützen. Dieser ethische Ansatz verbessert nicht nur die bauliche Umwelt, sondern trägt auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit bei, indem er sich mit Problemen wie dem Klimawandel befasst, von denen benachteiligte Bevölkerungsgruppen unverhältnismäßig stark betroffen sind.

Zusammenarbeit mit Non-Profit-Organisationen und Aktivisten

Die Zusammenarbeit ist ein wirkungsvolles Instrument für das Streben nach sozialer Gerechtigkeit in der Architektur. Architekten arbeiten oft mit gemeinnützigen Organisationen und Basisorganisationen zusammen, die sich für den sozialen Wandel einsetzen. Diese Partnerschaften können zu innovativen Lösungen für dringende gesellschaftliche Probleme wie erschwinglichen Wohnraum, Zugänglichkeit des öffentlichen Raums und Wiederherstellung nach Katastrophen führen.

Nach Naturkatastrophen haben Architekten beispielsweise mit Organisationen zusammengearbeitet, um Notunterkünfte zu entwerfen, die nicht nur funktional sind, sondern auch die Würde der Betroffenen respektieren. Indem sie die Gemeinschaft in diese Entwürfe einbeziehen, stellen die Architekten sicher, dass die Lösungen auf die spezifischen Bedürfnisse der Bevölkerung zugeschnitten sind, anstatt pauschale Lösungen aufzuerlegen. Dieser kollaborative Geist fördert die Widerstandsfähigkeit und befähigt die Gemeinschaften zum Wiederaufbau in einer Weise, die ihre eigene Identität und ihre Wünsche widerspiegelt.

Bildung und Ausbildung für künftige Architekten

Die Zukunft der Architektur und ihre Rolle im Bereich der sozialen Gerechtigkeit hängt in hohem Maße von der Aus- und Weiterbildung der angehenden Architekten ab. Die Bildungseinrichtungen erkennen zunehmend, wie wichtig es ist, soziale Gerechtigkeit in ihre Lehrpläne zu integrieren. Künftige Architekten werden nicht nur in den Grundsätzen des Designs unterrichtet, sondern auch in den soziopolitischen Kontexten, in denen sie tätig sind.

Programme, die den Schwerpunkt auf gemeinschaftsbezogene Projekte, interdisziplinäre Zusammenarbeit und ethische Entwurfspraktiken legen, bereiten die Studierenden darauf vor, sich gedanklich mit realen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Durch praktische Erfahrungen lernen die Studierenden, sich in der Komplexität sozialer Fragen zurechtzufinden und entwickeln ein tieferes Verständnis dafür, wie Architektur als Katalysator für positive Veränderungen dienen kann. Diese neue Generation von Architekten bereitet sich darauf vor, sich für Gleichberechtigung und Inklusion einzusetzen, indem sie Umgebungen gestaltet, die die vielfältigen Bedürfnisse der Gesellschaft widerspiegeln.

Beispiele für aktivistische Architekten

Im Laufe der Geschichte gab es viele aktivistische Architekten, die ihre Fähigkeiten zur Förderung der sozialen Gerechtigkeit eingesetzt haben. Die Arbeit von Michael Murphy, Mitbegründer der MASS Design Group, ist ein wichtiges Beispiel dafür. Murphys Firma konzentriert sich auf die Gestaltung von Gesundheitseinrichtungen in unterversorgten Gebieten und betont die Bedeutung der Architektur für die Verbesserung der Gesundheit. Die MASS Design Group ist ein Beispiel dafür, wie Architektur eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Lebensqualität marginalisierter Gemeinschaften spielen kann, indem sie Räume schafft, die nicht nur funktional sind, sondern auch aufbauend wirken.

Ein weiterer bemerkenswerter Name ist Teddy Cruz, der sich mit Einwanderungs- und Wohnungsfragen in der US-mexikanischen Grenzregion befasst. Cruz‘ Projekte beinhalten oft die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften, um erschwingliche Wohnlösungen zu schaffen, die den kulturellen Kontext der Bewohner widerspiegeln. Cruz‘ Arbeit stellt traditionelle Vorstellungen von Architektur in Frage, indem sie sozioökonomische Dynamiken berücksichtigt und sich für integrative und gerechte Räume einsetzt.

Diese Beispiele verdeutlichen, welch tiefgreifende Wirkung Architekten haben können, wenn sie sich dafür entscheiden, ihre Praxis an den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit auszurichten. Indem sie sich intensiv mit den Gemeinschaften auseinandersetzen und systemische Probleme angehen, können Architekten ihre Entwürfe in kraftvolle Werkzeuge für die Interessenvertretung und den Wandel verwandeln.

Herausforderungen bei der Verwirklichung einer gerechten Gestaltung

Die Gestaltung gerechter und inklusiver Räume ist ein hehres Ziel in der Architektur, aber sie ist nicht ohne zahlreiche Herausforderungen. Diese Barrieren können aus wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und wahrnehmungsbezogenen Bereichen stammen und bilden eine komplexe Landschaft, durch die sich Architekten und Planer bewegen müssen. Das Verständnis dieser Herausforderungen ist von entscheidender Bedeutung für die Schaffung von Umgebungen, die die Vielfalt der Gemeinschaften wirklich widerspiegeln und ihnen dienen.

Wirtschaftliche Hürden und Finanzierungsfragen

Eines der wichtigsten Hindernisse für die Verwirklichung einer gerechten Gestaltung ist die wirtschaftliche Ungleichheit. Die Finanzierung von Gemeinschaftsprojekten stammt oft aus begrenzten Quellen, und wenn die finanzielle Unterstützung knapp ist, wirkt sich dies stark auf die Qualität und Zugänglichkeit von architektonischen Entwürfen aus. So wird beispielsweise einkommensschwachen Vierteln nicht dieselbe Aufmerksamkeit und dieselben Investitionen zuteil wie wohlhabenderen Gegenden, was zu einem starken Kontrast in der Qualität öffentlicher Räume führt.

In der Praxis zeigt sich dieses Problem bei Stadterneuerungsprojekten, bei denen die Finanzierung oft an Gentrifizierungsbemühungen gebunden ist. Diese Projekte versprechen zwar eine Verbesserung der Infrastruktur und der Dienstleistungen, können aber ungewollt die Bewohner verdrängen und sie aus ihren Vierteln vertreiben. Daher sollten sich Architekten für eine Politik einsetzen, die einer gerechten Finanzierung Vorrang einräumt, um sicherzustellen, dass alle Gemeinden über die für die Entwicklung erforderlichen Ressourcen verfügen.

Politische und regulatorische Hindernisse

Eine weitere wichtige Herausforderung ist die Gestaltung des politischen Umfelds. Lokale Regierungen haben oft Vorschriften und Richtlinien, die innovative, auf Inklusion ausgerichtete Konzepte behindern können. So können beispielsweise Bebauungsvorschriften die Arten von Gebäuden und deren Standorte einschränken, was sich unverhältnismäßig stark auf marginalisierte Gemeinschaften auswirken kann.

Darüber hinaus ist der politische Wille für die Verwirklichung gerechter Gestaltungsprinzipien unerlässlich. Wenn Entscheidungsträger dem Wirtschaftswachstum Vorrang vor sozialer Gerechtigkeit einräumen, kann dies dazu führen, dass gefährdete Bevölkerungsgruppen vernachlässigt werden. Architekten sollten sich bei politischen Entscheidungsträgern engagieren, indem sie an Diskussionen teilnehmen und sich für Regelungen einsetzen, die die Integration fördern. Zu den erfolgreichen Beispielen gehören von der Gemeinschaft geleitete Initiativen, die Einfluss auf politische Veränderungen nehmen und eine flexiblere Zoneneinteilung ermöglichen, die unterschiedlichen Wohnbedürfnissen gerecht wird.

Kulturelle Sensibilität und Eigenverantwortung

Kulturelle Sensibilität spielt eine entscheidende Rolle für eine gerechte Gestaltung. Architekten sollten auf die Gemeinschaften, denen sie dienen, Rücksicht nehmen und deren Geschichte, Traditionen und Werte respektieren. Dieses Bewusstsein kann jedoch manchmal zu einer kulturellen Aneignung führen, bei der Elemente einer Kultur verwendet werden, ohne ihre Bedeutung anzuerkennen oder zu respektieren.

Werden beispielsweise lokale Designelemente in ein Projekt integriert, ohne die Gemeinschaft zu konsultieren, kann dies zu einer oberflächlichen Darstellung führen, die die tiefere Bedeutung der Elemente ignoriert. Die Einbindung lokaler Kulturen durch Zusammenarbeit und respektvollen Dialog ist unerlässlich. Architekten können sich von verschiedenen Kulturen inspirieren lassen und bei den Gemeindemitgliedern ein Gefühl der Eigenverantwortung und des Stolzes fördern, während sie gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Entwürfe authentisch und aussagekräftig sind.

Öffentliche Wahrnehmung und Missverständnisse

Die öffentliche Wahrnehmung kann den Erfolg von Bemühungen um eine gerechte Gestaltung erheblich beeinflussen. Oftmals verstehen die Gemeinden die Absichten hinter neuen Architekturprojekten nicht richtig und betrachten sie mit Skepsis oder Angst vor Veränderungen. Diese Wahrnehmung kann auf frühere Erfahrungen zurückgehen, bei denen Entwicklungsprojekte die Bedürfnisse der Gemeinschaft nicht berücksichtigten oder zu negativen Ergebnissen wie Vertreibung führten.

Um diese Missverständnisse zu vermeiden, sollten Architekten einer transparenten Kommunikation den Vorzug geben. Indem sie die Gemeindemitglieder aktiv in den Entwurfsprozess einbeziehen, ihre Meinung einholen und auf ihre Bedenken eingehen, können Architekten Vertrauen aufbauen und ein kooperatives Umfeld fördern. Erfolgreiche Projekte zeigen oft, wie das Engagement der Gemeinschaft zu Entwürfen führt, die die tatsächlichen Bedürfnisse und Wünsche der Menschen widerspiegeln, denen sie dienen.

Grenzen der derzeitigen architektonischen Praktiken

Die derzeitige Architekturpraxis lässt oft zu wünschen übrig, wenn es um Inklusion und Gerechtigkeit geht. Viele Architekturschulen und -büros spiegeln immer noch überwiegend eine enge Perspektive wider, die systembedingte Vorurteile im Design aufrechterhalten kann. Die Betonung der Ästhetik gegenüber der Funktionalität kann auch die Bemühungen untergraben, Räume zu schaffen, die allen Mitgliedern der Gesellschaft gerecht werden, insbesondere Menschen mit Behinderungen oder anderen besonderen Bedürfnissen.

Um diesen Einschränkungen entgegenzuwirken, gibt es eine wachsende Bewegung in der Branche, die sich für einen Paradigmenwechsel hin zu integrativeren Praktiken einsetzt. Dazu gehört die Integration von Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit in die Architekturausbildung und in die Berufsstandards sowie die Förderung eines breiteren Spektrums von Stimmen im Entwurfsprozess. Beispiele für diesen Wandel finden sich in Projekten, die Anpassungsfähigkeit und Engagement für die Gemeinschaft in den Vordergrund stellen und zeigen, dass integratives Design nicht nur möglich, sondern für eine wirklich gerechte Zukunft auch notwendig ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herausforderungen für eine gerechte Gestaltung zahlreich und komplex, aber nicht unüberwindbar sind. Indem sie die wirtschaftlichen und politischen Barrieren, die kulturelle Sensibilität, die öffentliche Wahrnehmung und die Grenzen der derzeitigen Praktiken verstehen und angehen, können Architekten Umgebungen schaffen, die das vielfältige Gefüge der Gesellschaft widerspiegeln und unterstützen. Letztlich geht es darum, Räume zu schaffen, die nicht nur funktional sind, sondern auch in den Gemeinschaften, denen sie dienen, Resonanz finden und durch durchdachtes und integratives Design soziale Gerechtigkeit fördern.

Innovative Ansätze für integrative Architektur

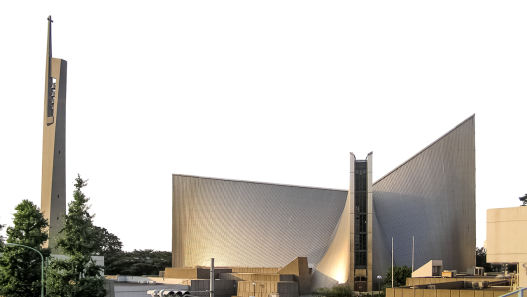

Da die Welt immer vielfältiger wird, wird die Bedeutung der integrativen Architektur immer deutlicher. Dieser Zweig der Architektur befasst sich nicht nur mit den ästhetischen und funktionalen Aspekten von Gebäuden, sondern betont auch die Notwendigkeit von Räumen, die allen Mitgliedern der Gesellschaft gerecht werden, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Fähigkeiten oder ihrem sozioökonomischen Status. In dieser Untersuchung innovativer Ansätze für eine integrative Architektur befassen wir uns mit Techniken und Trends, die Umgebungen so umgestalten, dass sie gerechter und einladender sind.

Partizipative Entwurfstechniken

Partizipatives Design ist ein gemeinschaftlicher Ansatz, der Interessengruppen wie Gemeindemitglieder, Endnutzer und Designer in die Planung und Gestaltung von Räumen einbezieht. Bei dieser Methode wird anerkannt, dass diejenigen, die einen Raum bewohnen werden, oft wertvolle Erkenntnisse und Bedürfnisse haben, die in den Entwurfsprozess einfließen sollten. Durch die Organisation von Workshops, Interviews und Diskussionsgruppen können Architekten verschiedene Perspektiven zusammenbringen und sicherstellen, dass der endgültige Entwurf mit der Gemeinschaft, der er dient, übereinstimmt.

Ein hervorragendes Beispiel für partizipatives Design sind Gemeinschaftsparks oder öffentliche Räume, in denen die Anwohner Ideen für Spielplätze, Sitzbereiche und Landschaftsgestaltung einbringen. Dieser Prozess fördert nicht nur das Gefühl der Eigenverantwortung unter den Gemeindemitgliedern, sondern schafft auch Umgebungen, die ihre einzigartigen Identitäten und Bedürfnisse widerspiegeln. Durch die Wertschätzung des lokalen Wissens können Architekten Räume schaffen, die wirklich integrativ sind und die Gemeinschaften, denen sie dienen, unterstützen.

Technologie und intelligente Designlösungen

Die Überschneidung von Technologie und Architektur hat spannende Wege für die Schaffung integrativer Umgebungen eröffnet. Intelligente Designlösungen nutzen die Fortschritte der Technologie, um die Zugänglichkeit und das Nutzererlebnis zu verbessern. Integrierte digitale Plattformen können beispielsweise Echtzeitinformationen über öffentliche Verkehrsmittel liefern, so dass sich Menschen mit Behinderungen besser im Stadtbild zurechtfinden.

Darüber hinaus können Architekten mit Hilfe von Building Information Modelling (BIM) und Virtual Reality (VR)-Tools ihre Entwürfe auf eine immersivere Art und Weise visualisieren, was ein besseres Feedback in der Entwurfsphase ermöglicht. Indem sie simulieren, wie verschiedene Nutzergruppen mit Räumen interagieren, können diese Technologien sicherstellen, dass der Barrierefreiheit von Anfang an Vorrang eingeräumt wird. Indem sie sich die Möglichkeiten der Technologie zunutze machen, können Architekten Umgebungen schaffen, die sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Nutzer anpassen und die Räume besser navigierbar und benutzerfreundlich machen.

Biophiles Design und Wohlbefinden der Gemeinschaft

Biophiles Design fördert das Wohlbefinden durch natürliche Elemente in architektonischen Räumen und unterstreicht die angeborene Verbindung zwischen Mensch und Natur. Dieser Ansatz fördert ein Gefühl der Ruhe und der Verbundenheit mit der Umwelt, indem er die Integration von Grün, natürlichem Licht und organischen Formen in Gebäude befürwortet. Durch die Schaffung von Räumen, die die natürliche Welt widerspiegeln, können Architekten die geistige und körperliche Gesundheit des Einzelnen verbessern, insbesondere in städtischen Umgebungen, in denen der Zugang zur Natur eingeschränkt sein kann.

So können beispielsweise Gemeindezentren mit eingezäunten Gärten, natürlicher Belüftung und reichlich Tageslicht zu Oasen der sozialen Interaktion und Entspannung werden. Diese Elemente verbessern nicht nur die Ästhetik eines Raums, sondern tragen auch zur allgemeinen Gesundheit der Gemeinschaft bei. Indem sie der biophilen Gestaltung Vorrang einräumen, können Architekten integrative Umgebungen schaffen, die soziale Verbindungen und ein Zugehörigkeitsgefühl unter verschiedenen Bevölkerungsgruppen fördern.

Modulare und adaptive Wiederverwendungsstrategien

Modulare Architektur und adaptive Wiederverwendung sind innovative Strategien, die für Nachhaltigkeit und Flexibilität im Design stehen. Modulare Gebäude werden aus vorgefertigten Teilen gebaut, die sich schnell montieren und demontieren lassen. Dieser Ansatz reduziert den Abfall und kann besonders effektiv sein, wenn es darum geht, den Wohnungsmangel zu beheben oder temporäre Räume für den Bedarf der Gemeinschaft zu schaffen.

Bei der adaptiven Wiederverwendung werden bestehende Gebäude für neue Zwecke umgewidmet und Strukturen, die sonst vernachlässigt würden, mit neuem Leben erfüllt. Diese Strategie würdigt nicht nur die Geschichte und den Charakter einer Gemeinde, sondern bietet auch kosteneffiziente Lösungen für den Mangel an Wohn- und Gewerbeflächen. So kann beispielsweise die Umwandlung einer ehemaligen Fabrik in erschwinglichen Wohnraum oder ein kommunales Kunstzentrum ein Stadtviertel wiederbeleben, indem es wichtige Dienstleistungen bereitstellt und gleichzeitig das kulturelle Erbe bewahrt.

Diese Strategien unterstreichen, dass integrative Architektur sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich tragfähig sein kann, und fördern einen durchdachten Ansatz für die Stadtentwicklung, der die Bedürfnisse aller Mitglieder der Gemeinschaft berücksichtigt.

Künftige Trends in der sozial verantwortlichen Architektur

So wie sich die Gesellschaft entwickelt, so entwickeln sich auch die Grundsätze der integrativen Architektur. Künftige Trends werden sich wahrscheinlich auf Nachhaltigkeit, technologische Integration und ein stärkeres Engagement der Gemeinschaft konzentrieren. Architekten erkennen zunehmend, wie wichtig es ist, klimaresistente Gebäude zu entwerfen, die Umweltveränderungen standhalten und gleichzeitig integrativ und zugänglich bleiben.

Da die Städte immer dichter bevölkert sind, wird außerdem der Bedarf an multifunktionalen Räumen für unterschiedliche Aktivitäten und Nutzergruppen steigen. Architekten werden weiterhin innovative Entwürfe erforschen, die den dynamischen Charakter des städtischen Lebens widerspiegeln und soziale Interaktion und Gemeinschaftsbildung fördern.

Die Rolle der Architekten in diesem sich entwickelnden Umfeld wird darin bestehen, anpassungsfähig zu bleiben, indem sie auf die Bedürfnisse der Gemeinschaften hören und neue Technologien und Ideen integrieren, um Umgebungen zu fördern, die nicht nur schön, sondern auch gerecht und integrativ sind. Indem sie sich diese zukünftigen Trends zu eigen machen, können Architekten dazu beitragen, Räume zu schaffen, die der Vielfalt menschlicher Erfahrungen Rechnung tragen und den Weg für eine gerechtere und integrativere Gesellschaft ebnen.

6. schlussfolgerung und aufruf zum handeln

Zusammenfassung der wichtigsten Einsichten

Wenn wir die komplexe Beziehung zwischen Architektur und sozialer Gerechtigkeit erforschen, entdecken wir, wie Design unser Leben, unsere Gemeinschaften und unsere Zukunft prägt. Bei der Architektur geht es nicht nur darum, Gebäude zu bauen, sondern auch darum, Räume zu schaffen, die unsere Werte und Bestrebungen widerspiegeln. Während unserer gesamten Diskussion haben wir die Bedeutung einer integrativen Gestaltung hervorgehoben, die Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und gemeinschaftliches Engagement in den Vordergrund stellt. Die gebaute Umwelt kann den Einzelnen ausgrenzen oder stärken, weshalb es für Architekten und Planer entscheidend ist, unterschiedliche Perspektiven und Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Durch die Integration von Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit in die architektonische Praxis können wir Umgebungen entwickeln, die Gleichheit und Respekt für alle fördern. Dabei geht es nicht nur um die Beseitigung physischer Barrieren, sondern auch um die Auseinandersetzung mit der kulturellen und sozialen Dynamik, die den Umgang der Menschen mit dem Raum beeinflusst. Die Rolle der Architektur geht über die Ästhetik hinaus; sie ist ein mächtiges Instrument für den sozialen Wandel und die Stärkung der Gemeinschaft.

Die Rolle der Öffentlichkeit beim Eintreten für den Wandel

Die Öffentlichkeit spielt eine wichtige Rolle beim Eintreten für eine gerechte und integrative Architekturpraxis. Die Bürger sollten in die Lage versetzt werden, ihre Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf ihre Umwelt zu äußern. Die Einbindung der Gemeinschaft ist von grundlegender Bedeutung. Wenn sich die Bürger am Gestaltungsprozess beteiligen, können sie unschätzbare Erkenntnisse beisteuern, die zu angemesseneren und effektiveren Lösungen führen können.

Öffentliches Engagement kann viele Formen annehmen, von der Teilnahme an Bürgerversammlungen über die Teilnahme an Planungsbesprechungen bis hin zur Nutzung von Social-Media-Plattformen, um das Bewusstsein für Fragen der Architektur und der sozialen Gerechtigkeit zu schärfen. Durch den Aufbau von Koalitionen und Unterstützungsnetzwerken können Gemeinschaften ihre Stimme erheben und sicherstellen, dass ihre Anliegen gehört und in Planungsprozessen berücksichtigt werden. Durch dieses kollektive Handeln können wir den Status quo in Frage stellen und eine Vision von Architektur fördern, die allen dient.

Ermutigung künftiger Generationen

Um ein gerechteres architektonisches Umfeld zu schaffen, müssen wir künftige Generationen ermutigen, sich schon früh mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen. Die Bildung spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, wie junge Menschen die Überschneidung von Architektur und sozialer Gerechtigkeit wahrnehmen. Schulen können das Verantwortungsbewusstsein der Schüler fördern, indem sie Lehrpläne anbieten, die sich auf die Bedeutung von integrativem Design, Nachhaltigkeit und gemeinschaftsorientierter Architektur konzentrieren.

Mentorenprogramme, die junge Architekten mit Fachleuten aus der Praxis zusammenbringen, können eine unschätzbare Quelle der Orientierung und Inspiration sein. Indem wir Studenten mit realen Projekten in Kontakt bringen, die soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen, fördern wir eine Generation von Architekten, die nicht nur in der Gestaltung kompetent sind, sondern sich auch mit Leidenschaft für eine positive Wirkung in ihren Gemeinden einsetzen. Dieser kulturelle Wandel in der Ausbildung wird dazu beitragen, dass künftige Architekten in ihrer Arbeit der Gerechtigkeit und der Inklusion Priorität einräumen.

Ressourcen zur weiteren Erforschung

Für diejenigen, die sich eingehender mit der Verbindung zwischen Architektur und sozialer Gerechtigkeit befassen möchten, steht eine Fülle von Ressourcen zur Verfügung. Bücher, Artikel und Online-Kurse bieten Einblicke in integrative Entwurfspraktiken, Strategien für gesellschaftliches Engagement und den historischen Kontext, der die aktuellen Architekturphilosophien geprägt hat. Organisationen, die sich der Interessenvertretung und Bildung widmen, veranstalten häufig Workshops und Seminare, die das Verständnis für diese kritischen Themen weiter vertiefen können.

Darüber hinaus veranschaulichen zahlreiche Fallstudien aus der ganzen Welt erfolgreiche Projekte, die die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit in der Architektur verkörpern. Das Studium dieser Beispiele kann zu innovativem Denken anregen und den Einzelnen dazu motivieren, in seinen eigenen Gemeinden aktiv zu werden. Durch die Beschäftigung mit diesen Ressourcen kann jeder Einzelne zu einem sachkundigen Fürsprecher für eine gerechte Architekturpraxis werden.

Abschließende Überlegungen zur Zukunft der Architektur und der sozialen Gerechtigkeit

Wenn wir in die Zukunft blicken, ist die Integration von sozialer Gerechtigkeit in die Architektur nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Notwendigkeit. Die Herausforderungen unserer Zeit – Klimawandel, wirtschaftliche Ungleichheit und soziale Fragmentierung – erfordern ein Umdenken bei der Gestaltung und dem Bau unserer Umwelt. Architekten und Planer müssen ihre Rolle als Katalysatoren des Wandels begreifen und Räume schaffen, die Gemeinschaften heilen, verbinden und aufwerten.

Der Weg zu einem gerechten und inklusiven Umfeld ist lang und erfordert das Engagement und die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Indem wir eine Kultur der Empathie und des Verständnisses fördern, können wir eine gebaute Umwelt schaffen, die unsere gemeinsamen Werte und Bestrebungen für eine gerechte Gesellschaft widerspiegelt. Gemeinsam können wir uns eine Zukunft vorstellen und aufbauen, in der die Architektur ein Leuchtfeuer der Hoffnung und ein Zeugnis für unser gemeinsames Engagement für soziale Gerechtigkeit ist.