In einer Welt, die von einem reibungslosen Benutzererlebnis geprägt ist, vom One-Click-Shopping bis hin zu Smart Homes, legt auch die Architektur Wert auf Perfektion. Glaswände treffen auf polierte Böden, ohne dass Spuren zurückbleiben; Bewegungssensoren und sanft schließende Türen sorgen dafür, dass nichts unseren Weg behindert. Doch während unsere Gebäude danach streben, jede Unebenheit und jedes Hindernis zu beseitigen, müssen wir uns fragen: Was verlieren wir, wenn Räume zu einfach werden? Dieser Artikel schlägt eine alternative Tugend vor: Reibung. Nicht nur Reibung als Unannehmlichkeit oder Designfehler, sondern Reibung als eine Eigenschaft, die das räumliche Erlebnis bereichern kann – ein Widerstand, der Körper und Geist beschäftigt und uns dazu bringt, langsamer zu werden, um den Raum wirklich zu erleben. In Zeiten minimalistischer Perfektion ist die Wiederentdeckung der Reibung eine Rebellion, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. So wie einige in der Technologie „gute Reibung” befürworten, um der oberflächlichen Abglättung entgegenzuwirken, entdecken auch Architekten und Denker wieder, dass ein wenig Unebenheit, Komplexität oder Verzögerung in der gebauten Umwelt kein Fehler, sondern eine Eigenschaft sein kann.

1. Was bedeutet es, wenn es an einem Ort „Reibung“ gibt?

Abgenutzte Kanten, gelebte Strukturen: Reibung hinterlässt Spuren im Gedächtnis.

Stellen Sie sich vor, Sie steigen eine Steintreppe in einer alten Kathedrale hinauf; jede Stufe ist durch die Fußspuren, die über Jahrhunderte hinweg hinterlassen wurden, abgenutzt und glatt geworden. Der Widerstand unter Ihren Füßen – diese sanften Wellen – sagt Ihnen, dass unzählige Menschen hier gestanden haben, und verlangsamt Ihr Tempo, während Sie festen Fuß fassen. Wenn man die Stufen betrachtet, die durch Tausende von Füßen abgenutzt und konkav geformt sind, spürt man, wie die Zeit greifbar wird. Wie ein Architekturbeobachter feststellte, verdankt das berühmte „Stufensee” in der Kathedrale von Wells seine poetische Kraft genau diesen Vertiefungen: „Sie lassen einen an Menschen denken, die hinauf- und hinuntergehen”. Dies ist im wahrsten Sinne des Wortes räumliche Reibung – durch menschliche Präsenz abgenutztes Material – und zeigt, wie Reibung ein Träger von Erinnerung und Bedeutung sein kann.

Im weiteren Sinne ist ein „reibungsvoller“ Ort ein Ort, der sich unseren Sinnen und Bewegungen aufdrängt, anstatt in den Hintergrund zu treten. Das kann ein gewundener Kopfsteinpflasterweg sein, der Sie dazu zwingt, langsamer zu werden und auf Ihre Schritte zu achten (und dabei den Duft der nahe gelegenen Bäckerei wahrzunehmen), oder eine schwere Holztür, deren Gewicht und Beschaffenheit Sie spüren, wenn Sie einen Raum betreten. In phänomenologischen Begriffen ausgedrückt, handelt es sich um eine Eigenschaft, die „den Raum verlangsamt und eher dick als dünn erscheinen lässt”. Der Architekt Juhani Pallasmaa, ein Verfechter des multisensorischen Designs, argumentiert, dass die moderne Architektur zu visuell und glatt geworden ist – eine „abgekoppelte” Welt aus glatten Oberflächen –, während authentische Architektur mit reichhaltigen Materialien und taktilen Formen „den Körper umarmen und umhüllen” sollte. In diesem Sinne geht es bei Reibung nicht darum, Bewegung um der Härte willen zu behindern, sondern darum, Umgebungen zu gestalten, die unsere Berührungen, unsere Muskeln und unsere Umgebungssicht aktivieren, sodass die Bewegung in einem Gebäude zu einer Erfahrung der Präsenz wird und nicht zu einer gleichgültigen Passage. Die glänzenden, klimatisierten Korridore eines Flughafens erleichtern das Hin- und Herlaufen von Tür zu Tür, aber man erinnert sich an nichts von diesem Ort. Im Gegensatz dazu wecken die schmalen Wendeltreppen einer alten Bibliothek oder die Stufen einer Tempelschwelle, die man nur mit gebeugtem Rücken oder ohne Schuhe überwinden kann, durch diese kleinen Widerstände ein Bewusstsein und sogar ein Gefühl von Ritualität. Wie der Philosoph Maurice Merleau-Ponty feststellte, basiert unsere Wahrnehmung von Räumen auf dem Körper; ein rauer Raum drängt den Körper zurück, sodass er sich bemerkbar macht und sagt: „Ich bin hier – und du bist auch hier“. In der Architektursprache könnte dies der Unterschied zwischen Bequemlichkeit und Interaktion sein. Ein völlig reibungsloser Raum bietet Bequemlichkeit – einen reibungslosen, effizienten Übergang, der nichts von uns verlangt. Ein rauer Raum hingegen bietet Interaktion – er verlangt von uns, langsamer zu werden, auf unsere Umgebung zu achten, vielleicht unsere Haltung oder unseren Weg zu ändern und so in einen Dialog mit der Umgebung zu treten.

Am wichtigsten ist es, Reibung als positive Eigenschaft neu zu definieren und sich von den üblichen negativen Assoziationen zu lösen. Reibung muss nicht unbedingt Unbehagen bedeuten, sondern kann auch eine Begegnung sein. Stellen Sie sich eine Reihe von Trittsteinen vor, die sich entlang eines Gartenteichs erstrecken und Sie dazu zwingen, jeden Schritt sorgfältig zu setzen – eine leichte Herausforderung, die Sie an Gleichgewicht und Sicht gewöhnt. Oder stellen Sie sich die strukturierte Oberfläche einer komprimierten Erdwand vor, die Sie beim Gehen unbewusst dazu einlädt, mit den Fingern darüber zu streichen, und Ihnen ein feines taktiles Feedback gibt. Diese Momente des Innehaltens und der Interaktion sind ein Gegenmittel gegen das, was Pallasmaa als „okularzentrismus” der zeitgenössischen Architektur bezeichnet, also die Dominanz des Sehens auf Kosten des Tastens und der Kinästhesie. Eine makellose Glasbox mag perfekt aussehen, lässt den Körper jedoch kalt; ein subtil „widerstandsfähiger” Bereich – beispielsweise ein Korridor mit einem rauen Schieferboden, der unter Ihren Fersen knirscht – kommuniziert mit Ihnen über Geräusche und Texturen. Es schafft Charakter. Kurz gesagt, ein rauer Raum ist ein Raum, der ein wenig Effizienz eintauscht für eine großartige Atmosphäre und Achtsamkeit. Es ist eine Architektur, die Sie nicht nur mit Ihren Augen wahrnehmen, sondern auch in Ihrer Magengrube oder unter Ihren Fußsohlen spüren. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, wie dieser Wert verloren geht und wie er wiedergewonnen werden kann.

2. Wie wurde Perfektion in der zeitgenössischen Architektur zum Standard?

Wenn Reibung für Reichtum und Interaktion steht, warum hat die zeitgenössische Architektur dann begonnen, Nahtlosigkeit – das Glatte, Gleichmäßige, Ununterbrochene – zu vergöttern? Die Wurzeln dieses vermeintlichen Wertes reichen vom Modernismus des frühen 20. Jahrhunderts bis zur Technologieästhetik des 21. Jahrhunderts. Hochmoderne Architekten wie Mies van der Rohe und Le Corbusier predigten „weniger ist mehr“ und beseitigten Verzierungen und Unregelmäßigkeiten in ihrem Streben nach einer idealen reinen Form. Das Ergebnis waren meist flache Ebenen, rechte Winkel und nahtlose Oberflächen, die Gebäude fast wie bearbeitete Objekte erscheinen ließen. Dies hatte auch eine moralische Komponente: Verzierungen waren „verwerflich“ (um Loos zu zitieren), und die ehrliche Darstellung industrieller Materialien erforderte eine klare Perfektion. Mit dem Fortschritt der Bautechnologie wurde diese Vision von Perfektion immer realistischer – man denke nur an die Glas- und Metallpaneele der Wolkenkratzer aus der Mitte des Jahrhunderts, die sich zu eleganten modularen Gittern verbinden und die traditionellen Fugen und Strukturen der Mauerwerkskunst durch verglaste Vorhangfassaden ersetzen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts war Nahtlosigkeit zu einer luxuriösen Ästhetik geworden: polierte Marmorböden, die sich nahtlos von der Lobby bis zum Aufzug erstrecken, oder speziell gestrichene Gipskartonplatten in makellosem Weiß, die alle Schrauben und Nähte verbergen. Solche Details strahlen Reichtum aus, weil sie auf eine unsichtbare Armee von Arbeitern hindeuten, die dafür sorgen, dass die verstreuten Baumaterialien mit absoluter Präzision bewegt werden. Tatsächlich hält sich der Mythos der Perfektion aufrecht, indem er die Tatsache verschleiert, dass Gebäude Risse bekommen, altern und den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind wollen. Wie die Architekten Mohsen Mostafavi und David Leatherbarrow betonen, bleiben die makellosen weißen Oberflächen der modernen Architektur nicht makellos – natürliche Kräfte hinterlassen unweigerlich Spuren und zerstören die Illusion zeitloser Reinheit. Um das makellose Aussehen ständig zu erhalten und wiederherzustellen, werden enorme Anstrengungen (und Kosten) unternommen, um die Spuren der Nutzung und der Zeit zu beseitigen. In diesem Sinne bürdet die nahtlose Architektur die Reibung oft anderen auf: dem Hausmeister, der Fingerabdrücke auf dem Glas poliert, oder dem Ingenieur, der immer unsichtbarere Lüftungsöffnungen entwirft, um die saubere Decke nicht zu zerstören. Das Ergebnis mag optisch glatt und still sein, aber nur, indem es die Arbeitsschichten und die technische Komplexität hinter den Kulissen verbirgt.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends hat die Technologie den Kult der Perfektion verstärkt. Ein Beispiel dafür ist der Einfluss des Designkonzepts von Apple. Wenn man einen Apple Store betritt, taucht man in eine unheimlich glatte Welt ein – „sauberes, ordentliches, minimalistisches Design … überall auf der Welt gleich“, eine Ruhe, die frei von jeglicher visuellen Reibung ist. Jeder Apple Store besteht aus denselben Komponenten: „Sie sind minimalistisch. Sie betonen natürliche Materialien wie Holz und Stein und sind aufgrund ihrer Sauberkeit und Offenheit leicht zu begehen.” Die Architektur spiegelt die reibungslose Einfachheit der Apple-Geräte wider und überträgt die „Swipe-and-Get”-Mentalität auf den physischen Raum. Andere Marken und Architekten haben sich von diesem Hightech-Minimalismus inspirieren lassen und sind denselben Weg gegangen. Eingelassene Glasgeländer, schwebende Treppen, durchgehende Harzböden – all dies sind mittlerweile charakteristische Merkmale eines zeitgenössischen „sofisticated“ Raums, egal ob in einem Boutique-Hotel oder auf einem Campus im Silicon Valley. Es suggeriert Ästhetik, Effizienz und Kontrolle: Jede Linie ist aufgelöst, jede Kreuzung versteckt. Es ist das räumliche Äquivalent eines makellosen, perfekt arrangierten Fotos. Einige Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass diese endlose Korrektur eine beängstigende Sterilität erzeugen kann. Rem Koolhaas hat dies in seinem provokanten Artikel „Junkspace “ thematisiert und die moderne gebaute Umwelt als „eine riesige Sicherheitsdecke, die die Welt bedeckt, die gleichzeitig überreif und wenig nahrhaft ist … als wäre man mit Millionen seiner besten Freunde in einem permanenten Whirlpool gefangen” beschrieben. Mit anderen Worten: Unsere perfekten Räume können gleichzeitig übermäßig tolerant und erdrückend wirken – ein glänzender „Komfort”, der letztendlich die Sinne betäubt. Koolhaas argumentiert, dass die Allgegenwart von Klimaanlagen, automatischen Türen und shoppingcenterähnlichen Innenräumen eine raumlose, reibungslose Welt geschaffen hat: ein „imperium der verschwommenen Unschärfe” , in dem uns nichts mehr überrascht oder herausfordert.

Perfektion ist auch gleichbedeutend mit Fortschritt und hoher Leistung. Stellen Sie sich vor, wie das Design einer digitalen Benutzeroberfläche jede Art von „Reibung“ (wie einen zusätzlichen Klick oder Ladezeit) als etwas betrachtet, das für eine bessere Benutzererfahrung beseitigt werden muss. Die Architektur hat eine ähnliche Denkweise übernommen: Das ideale intelligente Gebäude ahnt Ihre Ankunft voraus, öffnet Ihnen die Tür, passt die Beleuchtung und Temperatur an und hält Sie in einer komfortablen Blase – Sie gleiten unbemerkt vom Auto zum Tisch und zum Sofa. Das ist praktisch, ja, aber es kann auch an den Rand dessen führen, was der Philosoph Paul Virilio als „Verringerung der Distanz” bezeichnet hat – den Verlust der Pause und des Nachdenkens, da die Technologie jede Interaktion beschleunigt. Wenn jede Tür automatisch ist, vergessen wir die kleine, aber bedeutungsvolle Handlung des Öffnens einer Tür. Wenn jeder Korridor ein charakterloser Tunnel ist, der uns zu unserem Ziel führt, verlieren wir die kleinen Abweichungen oder Begegnungen, die in einem komplexeren Korridor stattfinden. Bequemlichkeit wird zu einem vorrangigen Wert, der mit Geschwindigkeit und Produktivität gleichgesetzt wird. Bequemlichkeit kann jedoch zu einer Entfremdung führen. In einer makellosen Boutique oder einem Flughafen kann man sich fragen: Erleben wir die Architektur wirklich oder konsumieren wir sie nur als einen weiteren effizienten Service?

Das bedeutet nicht, dass Perfektion keine schönen Ergebnisse hervorbringt oder dass wir uns nach luftigen Gebäuden und klobigen Details sehnen sollten. Vielmehr soll daran erinnert werden, dass die Dominanz eines einzigen Wertes – der makellosen Perfektion – in unserer Designkultur Nebenwirkungen hat. Eine dieser Nebenwirkungen ist eine Art sensorische Auslöschung: „Glatt, leise, steril – ist das räumliche Fortschrittlichkeit oder sensorische Auslöschung?“, lautet die kritische Überschrift eines Fotos eines monolithischen, minimalistischen Galerieinterieurs. Indem wir jeglichen „Lärm“ und jegliche Reibung beseitigen, beseitigen wir auch die Texturen der menschlichen Präsenz. Die Fugen, Risse, Abnutzungsspuren und Verzierungen, die uns einst die Geschichte eines Gebäudes erzählten (wie es gebaut wurde, wie es genutzt wurde), werden weggeplant, und zurück bleibt eine raumlose Neutralität. Die Kosten dieser Perfektion sind nicht nur finanzieller und ökologischer Natur (hochwertige, makellose Details beinhalten oft Materialien, die schwer zu recyceln oder zu ersetzen sind), sondern auch kultureller Natur: Sie können den lokalen Charakter und das lokale Handwerk auslöschen. Ein makelloser Glaswolkenkratzer in Dubai sieht nicht viel anders aus als einer in London oder Shenzhen. Die Effizienz und der globale Glanz, die ihn so beeindruckend machen, lassen ihn gleichzeitig etwas generisch erscheinen. Wie Koolhaas bemerkt, sehen wir uns mit Städten konfrontiert, die austauschbar sind, eine glatte Oberfläche für den Handel bieten, aber kaum Merkmale aufweisen, die das Gedächtnis prägen.

Wie können wir also Reibung als Gestaltungswert wieder einführen, ohne dabei Abstriche bei Komfort oder Qualität zu machen? Die folgenden Abschnitte untersuchen die Strategien von Architekten und Designern, die Material- und Raumwiderstand bewusst wieder einführen – und damit positive Effekte erzielen. Diese Arbeiten zeigen, dass ein wenig Rauheit, wenn sie sorgfältig gestaltet wird, einen Raum anregender, sozialer und sogar langfristig nachhaltiger machen kann.

3. Was passiert, wenn wir Material und räumliche Widerstandsfähigkeit wieder in den Vordergrund stellen?

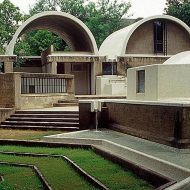

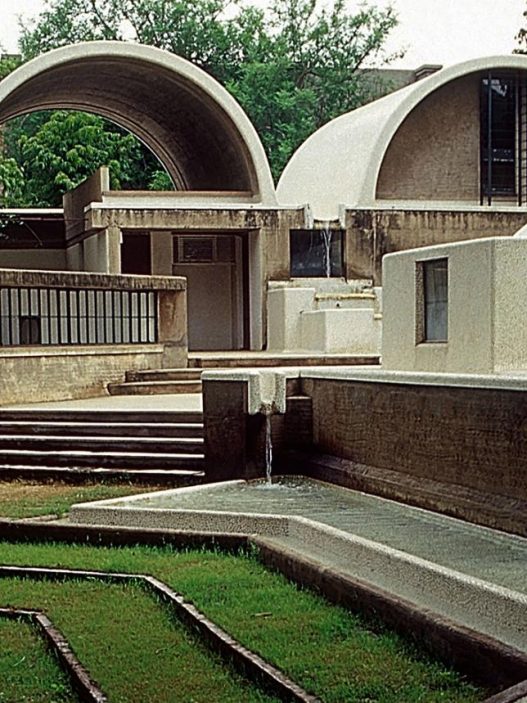

Eine Antwort auf die allgegenwärtige Glätte der zeitgenössischen Architektur ist die Wiederbelebung von Designs, die Unterbrechungen, Rohheit und vielschichtige Erfahrungen begrüßen. Anstatt die Verbindungsstellen und Strukturen eines Gebäudes zu verbergen, feiern einige Architekten diese – sie machen die Verbindungsstellen zu einem sichtbaren Teil der Ästhetik und Erzählung. Dieser Designansatz betrachtet Reibung nicht als Versagen auf dem Weg zur Perfektion, sondern als Einladung, eine Beziehung zur materiellen Realität eines Raumes aufzubauen . Dies lässt sich in den Arbeiten von Architekten wie Peter Zumthor und Lacaton & Vassal beobachten, die statt glänzender Oberflächen oder einfacher offener Grundrisse ehrliche Materialien, eindrucksvolle Details und räumliche Reisen in den Vordergrund stellen.

Peter Zumthors berühmtes Therme Vals Spa in der Schweiz (1996) wird oft als Meisterklasse der sinnlichen, materialorientierten Architektur angesehen – im Wesentlichen ein Tempel für gestaltete Reibung. Die Bäder, die weit entfernt von einer makellosen weißen Box sind, wurden als teilweise in den Berghang eingebettetes Steinlabyrinth gebaut. Zumthor schichtete etwa 60.000 lokal abgebaute Quarzitplatten übereinander und schuf so Wände, die aussehen und sich anfühlen, als hätte er das Gebäude buchstäblich aus dem Berg herausgemeißelt. Die Fugen zwischen den Platten sind bewusst als feine Schattenlinien sichtbar und vermitteln einen tektonischen Eindruck davon, wie das Gebäude zusammengesetzt ist. Das Gehen in diesem Bad ist eine langsame und entdeckungsreiche Erfahrung: Zumthors Team sagt: „Die zugrunde liegende informelle Ordnung … ist ein sorgfältig modellierter Weg, der die Badenden zu bestimmten vorgegebenen Punkten führt, ihnen aber gleichzeitig die Möglichkeit gibt, andere Bereiche auf eigene Faust zu entdecken.“ Die Korridore zeigen nicht alles auf einmal; sie schlängeln sich und kreuzen sich, um „einen Rhythmus zu schaffen, der in Ruhe vibriert”. Sich in diesem Bereich zu bewegen bedeutet, Entdeckungen zu machen. Es ist, als würde man durch einen Wald spazieren. Jeder sucht dort seinen eigenen Weg.“ Mit anderen Worten: Reibung wurde bewusst in die räumliche Anordnung eingebaut – man muss sich zurechtfinden, um Ecken biegen, auf helle und dunkle Schwellen stoßen. Die Materialpalette unterstreicht dies noch: rauer Stein unter den Füßen, der sich kühl anfühlt; hallende Wassergeräusche; gelegentlich raue Betonoberflächen. Die Architektur verwöhnt die Sinne, aber nicht durch Monotonie, sondern durch ein reichhaltiges Gobelin aus taktilen und atmosphärischen Reizen. Beispielsweise fangen die Fugen und Schichten in den Steinwänden das Licht ein und lassen im Laufe der Zeit Schattenmuster entstehen, die einem bewusst machen, wie der Tag vergeht (ein subtiler Kontrast zur Vergesslichkeit eines fensterlosen Innenraums). „Die Faszination für die mystischen Eigenschaften einer Welt aus Stein … für Dunkelheit und Licht, für die Reflexionen des Lichts im Wasser oder in der mit Dampf gesättigten Luft, für das Gefühl warmer Steine und nackter Haut, für das Ritual des Badens – diese Konzepte leiteten den Architekten bei der Gestaltung des Raumes.“ Ein solch poetischer Widerstand gegen Homogenität führt zu einer Architektur, die nicht mit dem menschlichen Körper konkurriert, sondern „die menschliche Form glättet und ihr Raum gibt … ihr Raum gibt, um darin zu sein“. Therme Vals behauptet, dass ein Gebäude, wenn die Choreografie der Reibung gekonnt ausgeführt wird, uns verlangsamen und unsere Wahrnehmung schärfen kann, wodurch eine Erfahrung entsteht, die oft als meditativ oder verjüngend beschrieben wird.

Eine weitere Strategie zur Wiederbelebung des von den französischen Architekten Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal perfektionierten Ansatzes der „Reibung” besteht darin, neue Eingriffe an alten Gebäuden vorzunehmen. Im Gegensatz zum Tabula-Rasa-Ansatz vieler moderner Entwicklungen haben Lacaton & Vassal ihre Karriere darauf aufgebaut, bestehende Gebäude nicht abzureißen, sondern sie so zu ergänzen und umzugestalten, dass der Dialog (und manchmal auch die Spannung) zwischen Alt und Neu hervorgehoben wird. Ihre Philosophie lässt sich mit den Worten „Niemals abreißen. Niemals wegnehmen… Immer hinzufügen, umgestalten und nutzen, gemeinsam mit den Bewohnern und für die Bewohner “ zusammenfassen und begrüßt bewusst die Unebenheiten des Bestehenden. Bei der berühmten Renovierung des Sozialwohnungsblocks Tour Bois-le-Prêtre in Paris (zusammen mit Frédéric Druot, 2011) haben sie beispielsweise das Gebäude nicht sterilisiert. Stattdessen haben sie die Fassade mit breiten neuen Balkonen und Wintergärten versehen und dabei die Spuren des Lebens der Bewohner während der Bauarbeiten auf dem Betonskelett und sogar auf dem Bau erhalten. Das Ergebnis ist sowohl physisch als auch sozial vielschichtig: Man sieht die alte Struktur aus den 1960er Jahren und die neuen Stahl-Glas-Ergänzungen nebeneinander, was eine ehrliche Auseinandersetzung der Epochen darstellt, die die Lebensqualität der Bewohner erheblich verbessert. Bei einem späteren Projekt in Bordeaux (Grand Parc, 2017) erweiterten sie drei alternde Wohnhochhäuser durch den Anbau von gewächshausartigen Erweiterungen und lehnten es erneut ab, die bestehenden „unerwünschten” Blöcke abzureißen.

Lacaton betonte, dass vieles von dem, was bereits vorhanden ist, wertvoll ist: „Die bestehenden Eigenschaften eines Bereichs können die treibende Kraft für ein neues Projekt sein … Die Umgestaltung ist ebenso anspruchsvoll wie der Bau eines neuen Gebäudes.” Indem sie die Geschichte, die in diesen Gebäuden verborgen ist, nicht verwässern, sondern mit Rissen, Abnutzungserscheinungen und Merkwürdigkeiten arbeiten, schaffen sie Ergebnisse mit einer reichen Textur. Selbst unfertige Oberflächen oder freiliegende Fugen werden als Teil der Geschichte der Architektur sichtbar belassen. Bei der Renovierung des Palais de Tokyo, einem Museum für zeitgenössische Kunst (Paris, 2002), beispielsweise ließen Lacaton & Vassal große Bereiche des Innenraums mit rohem Beton und abgeblätterter Farbe, da sie davon ausgingen, dass Künstler und Besucher ihre eigenen Lebensspuren in den Raum einbringen würden. Die Kritiker waren damals schockiert über diese „grobe” Ästhetik, aber sie war äußerst erfolgreich: Das Gebäude wirkt wie ein lebendiges Palimpsest, in dem jedes Ereignis Spuren hinterlässt, anstatt sofort beseitigt zu werden. Das ist Patina und Authentizität durch Reibung. Wie Mostafavi und Leatherbarrow in On Weathering schreiben, „endet die Fertigstellung eines Gebäudes, während die Einwirkung natürlicher Kräfte – die Verwitterung – den Fertigstellungsprozess im Laufe der Zeit weiterentwickelt und vervollständigt”. Die Arbeiten von Lacaton & Vassal greifen dieses Konzept auf: Ein Gebäude ist niemals wirklich fertiggestellt, es steht immer im Dialog mit der Zeit und der Nutzung. Anstatt anders zu handeln, passen sich die von ihnen hinzugefügten Strukturen in der Regel an Veränderungen an – sie entwerfen mit einer gewissen Lockerheit. Bewegliche Polycarbonatplatten, unprogrammierte zusätzliche Flächen, einfache Materialien, die die Bewohner durchbohren oder bemalen können – all dies schafft eine produktive Reibung zwischen Design und Nutzung und lädt die Nutzer dazu ein, sich die Architektur zu eigen zu machen.

Im Hinblick auf die Details kann die Rückkehr der Reibung bedeuten, dass die Gelenke und Verbindungen, die das nahtlose Design zu verbergen versucht, hervorgehoben werden. Einige zeitgenössische Architekten haben Freude daran, die Art und Weise, wie Materialien miteinander verbunden sind, zum Ausdruck zu bringen – sie heben beispielsweise eine Stahlhalterung oder ein Holzverbindungsdetail bewusst hervor, fast wie einen stolz zur Schau gestellten Knochen. Dies ist eine Rückkehr zur hochtechnologischen Architektur (z. B. Norman Foster oder Renzo Piano in den 1970er Jahren), die strukturelle Verbindungen offenlegt, jedoch mit einem Unterschied in der Sensibilität: Die beeindruckenden Verbindungen von heute haben weniger mit hochtechnologischer Prahlerei zu tun als vielmehr mit Handwerkskunst und Haptik. Der verstorbene japanische Architekt Kengo Kuma beispielsweise entwarf unter Berücksichtigung der taktilen Reibung oft mit Holzlatten oder stapelte Steine so, dass poröse, strukturierte Oberflächen entstanden – statt eines monolithischen Ganzen kann man jedes einzelne Teil sehen und fühlen. Solche Ansätze lehnen leere, glatte Fassaden ab und schaffen stattdessen Fassaden, bei denen man die einzelnen Teile erkennen kann, die zusammengefügt wurden. Das Gebäude präsentiert sich dem Betrachter und sagt: „So bin ich zusammengesetzt worden.“ Das hat etwas Intellektuelles (Architekten, die Wert auf Details legen, lieben das), aber es ist auch ein einfaches Vergnügen für die Bewohner des Gebäudes: Es ist schön, mit der Hand über eine Wand zu streichen und die leichten Unterschiede zwischen den einzelnen Ziegeln zu spüren oder zu sehen, wie das Sonnenlicht durch ein Gitter Schatten wirft. Das macht den Raum menschlicher. Der Architekt und Theoretiker Marco Frascari schrieb einmal über die Bedeutung von „tektonischen Details” – Momente, in denen ein Bauwerk lesbar und poetisch wird. Dabei handelt es sich um Punkte „bewusster Reibung”, an denen das Auge oder die Hand des Nutzers die Physikalität der Umgebung erfassen, innehalten und würdigen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wiederherstellung der Material- und Raumwiderstände zu einer Architektur führt, die einen viel reichhaltigeren Dialog zwischen Oberflächen, Programmen und Nutzern ermöglicht. Das Gebäude ist nicht mehr nur ein glattes Produkt für passive Nutzer, sondern wird vielmehr zu einem Ort des offenen Austauschs. Verschiedene Texturen überlagern sich – stellen Sie sich eine alte Backsteinmauer neben einem neuen Stahlrahmen vor, wobei der Kontrast selbst ästhetisches Interesse weckt. Verschiedene Programme oder Epochen überlagern sich – wie ein öffentlicher Platz, auf dem historische Pflastersteine neben modernen Ergänzungen in Form von Flicken erhalten geblieben sind und die Menschen auf die vielschichtige Geschichte des Ortes aufmerksam machen. Und die Bewohner werden nicht verwöhnt, sondern beschäftigt – sie werden dazu eingeladen, schwere Rollläden zu öffnen, modulare Möbel umzustellen oder einfach nur auf einem nicht linearen Weg umherzustreifen und ihre Lieblingsstelle zu entdecken. Nichts davon ist ineffizient oder rückständig, im Gegenteil, es kann zu Sorgfalt inspirieren. Menschen nähern sich einem rauen Raum oft mit mehr Sorgfalt und Neugier, weil der Raum mit ihnen kommuniziert. Wie Zumthor schreibt, geht es in der Architektur darum, zwischen dem Gebäude und dem Nutzer einen Dialog zu schaffen – durch die Haptik der Materialien, das Spiel des Lichts, die Anordnung der Räume. Wenn Reibung gut gestaltet ist, wird dieser Dialog lebendig und einprägsam. Kommen wir nun zur sozialen Dimension: Kann Reibung nicht nur Einzelpersonen zufriedenstellen, sondern auch ein Gefühl der Zugehörigkeit für Gemeinschaften fördern?

4. Kann Reibung so gestaltet werden, dass sie Zugehörigkeit fördert, anstatt Ausgrenzung?

Öffentliche Räume sind die Orte, an denen Designrichtlinien am deutlichsten sichtbar werden. Ein Platz kann als reibungsloser Kanal für den Konsum gestaltet werden – denken Sie an ein Einkaufszentrum-Atrium mit glänzenden Böden und überall angebrachten Schildern, das Ihnen kaum Wahlmöglichkeiten lässt, wie Sie sich darin bewegen können, und Sie geschickt vom Eingang zum Essbereich und von dort zum Ausgang leitet. Alternativ kann ein öffentlicher Raum mit bewussten Komplexitäten und „lockeren” Elementen gestaltet werden, die die Menschen dazu anregen, sich dort aufzuhalten, sich mit dem Raum zu identifizieren und ihn sich zu eigen zu machen. Mit anderen Worten: Reibung kann Zugehörigkeit fördern, indem sie das passive Konsummodell des Raums in Frage stellt und zur aktiven Teilnahme einlädt. Wie ein Kommentator zu Trends im Städtebau feststellte, ist nicht jeder Nutzer ein Kunde, und „nicht jeder Weg muss geradlinig sein”. Manchmal sind die beliebtesten städtischen Räume diejenigen, die ein wenig Zufälligkeit und persönliche Aktivität bieten, auch wenn dies auf Kosten der Bequemlichkeit geht.

Stellen Sie sich eine einfache Bank vor. Eine am Boden befestigte Bank bietet einen Platz zum Sitzen, bestimmt jedoch Ihre Ausrichtung und Ihren Abstand. Der große Beobachter städtischer Plätze, William H. Whyte, hat festgestellt, dass Menschen bewegliche Stühle nachdrücklich bevorzugen – ein klassisches Beispiel für die Hinzufügung von „Reibung” (in Form von Auswahl und Anstrengung), um die soziale Nutzung zu verbessern. Whyte „bewegliche Stühle erweitern die Auswahlmöglichkeiten: sich in die Sonne oder aus der Sonne bewegen, Platz für Gruppen machen [oder] sich von ihnen entfernen. Die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen, ist genauso wichtig wie die Umsetzung dieser Wahl. Wenn Sie wissen, dass Sie sich bewegen können, wenn Sie möchten, fühlen Sie sich wohler, wenn Sie an Ihrem Platz bleiben.” Diese Erkenntnis ist sehr tiefgreifend: Durch einen kleinen Arbeitsaufwand (Sie müssen Ihren Stuhl vielleicht ein paar Meter verschieben) und Unsicherheit (die Menschen können ihre Sitzplätze jederzeit neu anordnen) wird der Raum viel harmonischer und attraktiver. Was wie Ineffizienz erscheint – überall verstreute Stühle – ist in Wirklichkeit ein Beweis für einen partizipativen öffentlichen Raum. Die Menschen haben die Mikroumgebung nach ihren Bedürfnissen gestaltet (z. B. indem zwei Freunde ihre Stühle näher zusammenrücken, um sich zu unterhalten, oder indem jemand einen Stuhl an den Rand eines Pflanzkübels zieht, um die Menschen besser beobachten zu können) und entwickeln dabei ein Gefühl der Zugehörigkeit. Die berühmte Treppe der Piazza di Spagna in Rom oder die Ghats in Varanasi funktionieren ähnlich: Sie sind nicht nur Verkehrswege, sondern auch improvisierte Arenen des sozialen Lebens, denn ihre breiten, unregelmäßigen Stufen laden zum Sitzen, Verweilen und zu spontanen Begegnungen ein. Eine perfekt kalibrierte, 18 cm hohe Treppe mit „Sitzen verboten”-Schildern – eine perfekte Verkehrsmaschine – würde diese Lebendigkeit zerstören. Hier ist Reibung (unebenes, vielseitiges Gelände) gleichbedeutend mit Freiheit.

Stadtplaner wie Jane Jacobs und Jan Gehl haben lange Zeit die Vorzüge von Komplexität und Unordnung im städtischen Leben verteidigt. Jacobs lobte das „Ballett auf dem Bürgersteig” in unübersichtlichen, gemischt genutzten Straßen, in denen sich Menschen aus verschiedenen Schichten begegnen – etwas, das nur möglich ist, wenn Räume nicht übermäßig für einen einzigen Zweck zoniert oder gestaltet sind. In der zeitgenössischen Debatte greift Richard Sennett dieses Thema auf und plädiert für städtische Räume, die „die Interaktion mit dem Andersartigen, die Akzeptanz von Diskontinuität und Zufall” fördern. Sennett glaubt, dass eine gesunde Stadt eine Stadt ist, die Menschen nicht in einem reibungslosen Ballon gefangen hält, sondern sie nach außen, zu Begegnungen und Verhandlungen hinführt. Öffentliche Räume, die ein gewisses Maß an Unvorhersehbarkeit beinhalten – sich überschneidende Aktivitäten, bewegliche Teile, sogar kontroverse Ränder – können uns anderen Menschen und Unerwartetem aussetzen und uns so, wie er es ausdrückt, „alle Vorteile des modernen Stadtlebens” bieten. Aus gestalterischer Sicht kann dies einen Park ohne einzige Achse und Programm bedeuten, aber mit vielen Ecken und Kreuzungen, die von verschiedenen Gruppen parallel genutzt werden und sich gelegentlich vermischen können. Oder einen zivilen Platz, auf dem nicht alles symmetrisch und ausgewogen ist – vielleicht mit einer lustigen Felsformation oder einem Kunstwerk auf der einen Seite, auf die die Menschen klettern können, während eine andere Ecke intensiv begrünt ist und einen halb versteckten Rückzugsort bildet. Diese Elemente machen den Ort weniger vorhersehbar und entdeckungswürdiger. Außerdem erfordern sie etwas mehr Verhandlungsgeschick: Man muss möglicherweise von der geraden Linie abweichen, sich an die Anwesenheit anderer Nutzer anpassen oder sogar mit einem Fremden sprechen („Darf ich diesen Stuhl wegziehen?“). All diese kleinen Reibereien sind eigentlich die Bausteine der sozialen Harmonie. Wie in einer Landschaftsstudie dargelegt, fordern Designer wie Sennett, de Certeau, Hajer und Reijndorp „anstelle steriler, vorab festgelegter Szenarien einen öffentlichen Raum, in dem Individuen die intensive Realität der Stadt durch persönliche Interaktion mit anderen erleben können“.

Ein anschauliches Beispiel dafür, dass Reibung die Zugehörigkeit fördert, sind die partizipativen Wohnprojekte von Alejandro Aravena in Chile, insbesondere die schrittweise Wohnstrategie „Half a House“. An Orten wie Quinta Monroy (Iquique) und Villa Verde (Constitución) lieferte Aravenas Firma Elemental bewusst unvollendete Häuser – im Wesentlichen gut gebaute, halbfertige Häuser mit bereits vorhandenen Strukturen und Installationen, aber mit Leerräumen, die die Bewohner im Laufe der Zeit selbst ausfüllen und erweitern konnten.

Auf den ersten Blick scheint dies eine große Belastung für einkommensschwache Familien zu sein: Anstatt ein schlüsselfertiges Haus zu liefern, geben die Architekten ihnen Hausaufgaben. Dieser Ansatz hat jedoch dazu geführt, dass die Endnutzer zu Mitgestaltern ihrer Umgebung geworden sind, was sich äußerst positiv auf die Gemeinschaftsbildung ausgewirkt hat. Die Bewohner des Viertels fügten ihren Häusern Räume hinzu, strichen sie und gestalteten sie individuell; letztendlich verdoppelten sie die Größe ihrer Häuser entsprechend ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten. Im Laufe der Zeit entwickelten die Viertel einen vielfältigen, lebendigen Charakter, ganz im Gegensatz zu einem sterilen Massenwohnungsbauprojekt. Einer der Architekten von Elemental erklärte, dass sie die Häuser auch dann wieder genauso bauen würden, wenn das Budget kein Problem wäre, da sie die Ressourcen in den öffentlichen Raum lenken und „Knappheit als Mittel einsetzen“, um Gemeinschaftsinitiativen zu fördern. Was als Mangel (Knappheit) erscheint, ist in Wirklichkeit ein Katalysator für soziales Kapital. Die Reibung, die dadurch entsteht, dass ein Teil der Arbeit den Bewohnern überlassen wird, schafft ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit und des Stolzes. Wie in einem Artikel von ArchDaily über das Projekt erwähnt, „entgegen unserer Intuition … kann der Bau eines halben Hauses der beste Weg sein, um eine Gemeinschaft zu einem Ganzen zu machen.” Mit anderen Worten: Die Designer haben nicht alle Schwierigkeiten beseitigt, sondern einen Raum geschaffen, in dem die Bürger gemeinsam handeln, zusammenarbeiten und ihre Umgebung schrittweise verbessern können. Dies steht in krassem Gegensatz zu den Sozialwohnungen der Vergangenheit, die von oben herab verordnet wurden und deren Bewohner sich oft entfremdet fühlten, da sie keine Mitsprache bei den fertiggestellten Blöcken und den keksförmigen Einheiten hatten.

Selbst in informellen Siedlungen (Favelas, Kampung usw.), die oft als chaotisch angesehen werden, lässt sich beobachten, wie räumliche Reibungen zur sozialen Integration beitragen. Die engen und verwinkelten Gassen einer Favela zwingen alle dazu, langsamer zu gehen und häufig miteinander in Kontakt zu treten; das Fehlen einer offiziellen Infrastruktur bedeutet, dass die Bewohner die gemeinsame Nutzung von Flächen aushandeln müssen (zu bestimmten Zeiten wird eine Veranda zum Laden, ein Innenhof zum Fußballplatz). Auch wenn niemand die Schwierigkeiten der Informalität verteidigt, haben Stadtforscher auf die Lebendigkeit der Gemeinschaft und die starken sozialen Netzwerke hingewiesen, die durch eine Art kollektiver Improvisation in diesen Umgebungen gefördert werden. Designer lernen daraus und ergänzen offizielle Projekte um „inoffizielle” Designmaßnahmen: Beispiele hierfür sind Wohnkomplexe mit halböffentlichen Innenhöfen, in denen die Mieter ihre eigenen Gärten oder Bänke aufstellen können (auch wenn diese etwas unordentlich aussehen mögen, gehören sie ihnen), oder öffentliche Plätze, auf denen Verkäufer und Straßenhändler an geeigneten Ecken angesiedelt werden, anstatt alles streng zu regulieren. Der Architekt Alejandro Aravena ist ein Beispiel für eine stufenweise Stadtplanung über den Wohnraum hinaus: Nach dem Erdbeben in der chilenischen Stadt Constitución im Jahr 2010 hat Elemental nicht nur Wohnraum geschaffen, sondern auch einen partizipativen Masterplan entworfen, der der Gemeinde dabei half, sichere Gebiete und neue öffentliche Räume entlang des Flusses zu identifizieren. Entlang des Wassers wurden einfache Holzplattformen und bewegliche Möbel aufgestellt – nichts Ausgefallenes, sondern lediglich Plattformen, die die lokale Bevölkerung für Märkte oder Aufführungen nutzen kann. Dieser Ansatz, der alles andere als prunkvoll ist, brachte in gewisser Weise auch Reibungen mit sich, da er darauf vertraute, dass die Gemeinschaft die Räume weiter gestalten würde. Das Ergebnis war ein Uferpark, den die lokale Bevölkerung als ihr Eigentum empfand und nicht als Eigentum des Staates oder eines privaten Bauträgers.

Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass Konflikte im öffentlichen Raum in beide Richtungen gehen können. Wenn sie unsensibel gehandhabt werden, können sie manche Nutzer abschrecken oder ausgrenzen. Denken Sie beispielsweise an feindselige architektonische Elemente wie banken, die gegen Obdachlose gerichtet sind (mit zusätzlichen Armlehnen oder abgewinkelten Sitzen, um das Liegen zu verhindern) – dies ist Reibung durch Design, wird jedoch negativ genutzt, um bestimmte Menschen davon abzuhalten, sich in einem Bereich „aufzuhalten”. Gute Reibung muss von solchen strafenden Designs unterschieden werden. Gute Reibung hat mit Einladung und Verhandlung zu tun, nicht mit Ausgrenzung. Ein komplexer Spielplatz mit abenteuerlichen Strukturen lädt Kinder jeden Alters dazu ein, sich selbst zu testen; ein mehrstöckiger öffentlicher Garten mit Rampen, Stufen und Terrassen lädt Menschen dazu ein, ihren eigenen Weg zu wählen und vielleicht einander zu begegnen. Im Gegensatz dazu nutzt ein mit Nägeln besetzter Fensterbrett oder ein übermäßig polizeilicher „Platz”, der kein Skateboard oder einen streunenden Demonstranten duldet, Reibung, um den Raum für eine kleine Gruppe (in der Regel zahlende Kunden) zu schützen. Unser Argument ist eindeutig für Ersteres: Reibung als Mittel zur Demokratisierung und Belebung des öffentlichen Raums.

In der Praxis haben viele Städte dieses Konzept übernommen. Das Konzept der „urbanen Wohnzimmer“ – öffentliche Räume, die mit beweglichen Tischen, Bücherregalen, frei zugänglichen Sportgeräten und ähnlichen Elementen ausgestattet sind – sorgt für eine angenehme Abwechslung. Die Menschen können die Stühle spontan zu einem Kreis umstellen, um eine Partie Schach zu spielen, oder jemand kann einen Blumentopf verschieben, um eine halbprivate Ecke zum Lesen zu schaffen. Diese kleinen Handlungen, die durch nicht fest installierte oder starr programmierte Designelemente ermöglicht werden, vermitteln das Gefühl, dass dieser Ort uns gehört. Wie in einem Artikel von ArchDaily erwähnt, stellen Künstler und Designer, die die Stadt als einen Raum der „Reibung und Vorstellungskraft” betrachten, die Vorstellung in Frage, dass der öffentliche Raum ein fertiges Produkt ist. Stattdessen betrachten sie ihn „nicht als festgelegte Form, sondern als einen kontingenten und offenen Prozess” .“ Dieser offene Prozess ist Reibung – eine positive Art von Reibung, die den Raum für seine Nutzer sensibel macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ja, Reibung kann gefördert werden. Architekten können sich von übermäßig kontrollierten Umgebungen, in denen Menschen nur als Konsumenten behandelt werden, entfernen, indem sie Möglichkeiten schaffen, in denen Menschen interagieren, sich anpassen und sogar ein wenig um den Raum kämpfen können. Das mag riskanter erscheinen – ein konfliktreicher Platz kann unordentlicher wirken oder gelegentlich eine Vermittlung zwischen konkurrierenden Nutzungen erfordern –, aber der Gewinn ist ein solideres öffentliches Leben. Menschen schätzen Orte, an denen sie Interaktionen erleben können: die Ecke, an der sie sich immer mit Freunden treffen, die Treppe, auf der sie bei einer Kundgebung sitzen und diskutieren, die Wand, die sie einmal während eines Straßenfestes bemalt haben. Nichts davon findet in einem shoppingcenterähnlichen Vakuum statt, das von Sicherheitskräften und Musik überwacht wird. Sie finden an Orten statt, die eine Struktur, Schichten und ja, auch ein wenig Reibung aufweisen. Wie der Stadtforscher Michel de Certeau sagt, ermöglichen die taktischen Wiederverwendungen und unerwarteten Zuweisungen der Stadt – ein vom offiziellen Plan abweichender Fußweg, ein unerlaubtes Plakat an einem Laternenpfahl – den Bürgern, den Ort, an dem sie leben, wirklich zu beschreiben. Die Reibung ist der Sand, der diese Beschreibung ermöglicht.

5. Wie können wir im Zeitalter der Barrierefreiheit Reibung und Funktion in Einklang bringen?

Die Befürwortung von Reibung im Design bringt auch eine wichtige Warnung mit sich: Insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit und Inklusion ist nicht jede Reibung gut. Was für einen Nutzer eine motivierende „Pause” ist, kann für einen anderen ein unüberwindbares Hindernis sein. Eine langsame Rampe, die einem Rollstuhlfahrer einen meditativen Aufstieg ermöglicht, kann einen eiligen Fußgänger frustrieren; umgekehrt ist eine faszinierende Treppe, die andere zum Verweilen einlädt, für jemanden, der keine Stufen steigen kann, eine echte Sackgasse. Daher besteht die Herausforderung für Architekten heute darin, Umgebungen zu schaffen, die eine sinnvolle Reibung bieten, ohne dabei ausgrenzend oder unbrauchbar zu sein. Gibt es so etwas wie eine „gute Reibung“, die mit universellem Design vereinbar ist? Die Antwort liegt darin, Reibung nicht als willkürliches Hindernis zu betrachten, sondern als eine Form der Interaktion und Wahlmöglichkeit. Im Idealfall schaffen wir Räume, die auf Wunsch Reibungserfahrungen bieten und gleichzeitig die Grundlage für funktionale Barrierefreiheit für alle schaffen.

Zunächst einmal sollten wir uns darüber einig sein, wann Reibung schlecht ist. Wenn es am Eingang einer öffentlichen Bibliothek nur eine große Treppe gibt und keine Rampe oder kein Aufzug, ist das nach heutigen Maßstäben ein Designfehler – er schließt Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen und alle Menschen mit Mobilitätseinschränkungen aus. Ebenso kann ein überkomplizierter Grundriss mit schlechten Beschilderungen für einen Neuankömmling mit kognitiven Einschränkungen oder auch nur mit Orientierungsproblemen zu einem Albtraum werden. Bauvorschriften und Richtlinien wie die ADA (Americans with Disabilities Act) und die Prinzipien des Universal Design sollen solche Szenarien verhindern. Diese Grundsätze zwingen Architekten zu funktional einwandfreien Lösungen – zum Beispiel versenkte Schwellen, ausreichende Beleuchtung, taktile Warnungen an Plattformrändern, einfache und klare Wegweiser. Dies sind die unbestreitbaren Grundlagen eines gleichberechtigten Designs. Diese zu übernehmen bedeutet jedoch nicht, dass jeder Raum charakterlos sein muss. Tatsächlich entwickelt sich inklusives Design über die technische Konformität hinaus zu einer ganzheitlicheren sensorischen Inklusivität. Experten für Neurodiversität und sensorische Verarbeitung empfehlen mittlerweile, dass Umgebungen einer Reihe von sensorischen Bedürfnissen gerecht werden sollten – was manchmal bedeutet, dass man, anstatt im Namen der Einfachheit alles zu vereinfachen, kontrolliert mehr Reize hinzufügt. Beispielsweise können manche autistische Menschen oder Menschen mit sensorischen Verarbeitungsstörungen durch chaotische Geräusche und visuelle Unruhe überfordert sein; eine gut gestaltete Umgebung für sie umfasst neben stimulierenden Aktivitätsbereichen auch ruhige, abgeschirmte Ecken (Ruhebereiche). In solchen Fällen kann Reibung als Option angeboten werden: In einem Korridor kann es zwei parallele Wege geben – einen einfachen und hell beleuchteten für schnelles Bewegen und einen ruhigeren mit strukturierten Wänden und schallabsorbierenden Paneelen für eine taktil reichhaltige Reise. Jeder Nutzer kann den Weg wählen, der seinem Komfort entspricht, und, was noch wichtiger ist, beide Wege führen letztendlich zum gleichen übergeordneten Ziel.

Der Schlüsselbegriff hierbei ist multisensorisches Design, das Barrierefreiheit nicht nur als Beseitigung von Hindernissen versteht, sondern als Bereitstellung mehrerer Möglichkeiten, einen Raum zu erleben. In einem Museum, das beispielsweise für sehbehinderte oder blinde Besucher konzipiert wurde, können taktile Bodenstreifen (kleine Erhebungen oder Rillen) zur Orientierung dienen – eine Art Reibung unter den Füßen, die buchstäblich sagt: „Hier ändert sich die Fläche” oder „Halt, da vorne ist etwas”. Eine für Sehende kaum wahrnehmbare Textur ist für Blinde ein entscheidendes Signal. Diese Reibung ist weniger ein Hindernis als vielmehr eine erleichternde Eigenschaft. Ähnlich verhält es sich mit akustischen und olfaktorischen Hinweisen: Ein leises Wassergeräusch kann darauf hindeuten, dass Sie sich in der Nähe eines geschlossenen Innenhofs befinden; eine Veränderung der Akustik (von hallend zu dumpf) kann Ihnen signalisieren, dass Sie einen öffentlichen Bereich verlassen haben und sich nun in einem intimeren Raum befinden. Diese vielschichtigen sensorischen Elemente machen einen Raum für alle bereichernder, helfen aber insbesondere denjenigen, die sich weniger auf einen Sinn (z. B. das Sehen) und mehr auf andere Sinne verlassen. Eine Erkenntnis aus der Praxis des inklusiven Designs lautet: „Wir befassen uns mit sensorischen Herausforderungen, die die Interaktion von Menschen mit Räumen beeinflussen und oft übersehen werden – wir gehen über die Anforderungen der Barrierefreiheit hinaus, um wirklich inklusive Räume zu schaffen.“ Insbesondere für Nutzer mit Neurodiversität kann es hilfreich sein, kontrollierte Reibung hinzuzufügen: Die Anpassung der Akustik zur Reduzierung von störenden Geräuschen oder das Hinzufügen taktiler Elemente, die den Tastsinn anregen, haben sich als Möglichkeiten zur Steigerung des Komforts und der Konzentration erwiesen. In einem Klassenzimmer für autistische Kinder könnte dies bedeuten, dass sie strukturierte Wandpaneele zum Anfassen (befriedigt das sensorische Suchverhalten) und dimmbare Lampen zur Vermeidung von grellem Licht zur Verfügung haben. In einem Bürogebäude kann dies bedeuten, dass verschiedene Arbeitsumgebungen zur Verfügung stehen, von einem offenen, lauten Saal (hohe Reizintensität) bis hin zu einem kleinen, kokonartigen Raum mit Schalldämmung (geringe Reizintensität). Der Konflikt liegt hier in den Übergängen und Optionen: Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Umgebung zu verändern.

Physische Barrierefreiheit erfordert oft eine gewisse Abflachung – Rampen statt Treppen, breite Türen, ebene Böden. Aber auch diese können gefeiert statt versteckt werden. Einige Architekten entwerfen beispielsweise Rampen, die sich nicht in Hinterhöfen verstecken, sondern als prächtige Hauptwege dienen und sich manchmal ganz natürlich durch eine Lobby oder eine Landschaft schlängeln. Eine Rampe kann so zu einem Spazierweg werden – eine leichte Neigung, die eine längere und sich entwickelnde Reise schafft (natürlich auch für Rollstuhlfahrer) und eine Art räumliche Reibung erzeugt, von der alle profitieren. Die Renovierung des Shanghai Natural History Museum (Perkins+Will, 2015) ist ein schönes Beispiel dafür: Hier ermöglicht ein kontinuierlich ansteigender Gehweg, der sich sanft spiralförmig um ein zentrales Atrium windet, den Besuchern, jede Ebene in ihrem eigenen Tempo zu erkunden und unterwegs Aussichtspunkte zu genießen.

Man merkt gar nicht, dass es sich um eine Barrierefreiheitsfunktion handelt; es fühlt sich eher wie eine elegante, langsame Art an, Ausstellungen zu erleben. Bei solchen Designs können diejenigen, die eine schnellere Route (wie einen Aufzug) bevorzugen, diese weiterhin nutzen, aber viele Menschen entscheiden sich für die Rampe, weil es ein angenehmer Weg ist – die Reibung ist nicht nur eine Unterbrechung, sondern eine Interaktion. Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel ist die multisensorische Wegfindung in Verkehrsknotenpunkten. Im neuen Transitterminal in Breda, Niederlande wurden nicht nur Rampen und Aufzüge, sondern auch verschiedene Bodenbeläge zur Unterscheidung der Bereiche (geriffelte Fliesen für Bahnsteiggrenzen, glatte Fliesen für Gehwege) und sogar akustische Signale zur Orientierung sehbehinderter Fahrgäste. Diese Elemente verleihen der Umgebung Struktur und Komplexität, behindern die Nutzer jedoch nicht, sondern unterstützen sie. Dies erinnert daran, dass Kontinuität nicht immer sicherer oder besser begehbar ist – manchmal kann eine einheitliche Umgebung diejenigen verwirren, die sich auf visuelle Hinweise verlassen. Kleine Reibungen (wie eine Veränderung in der Bodenstruktur) können auf wichtige funktionale Informationen hinweisen.

Das Gleichgewicht zwischen Reibung und Funktion hat auch eine soziale Dimension: Auswahl und Respekt. Ein Bereich, der nur einen reibungslosen Weg bietet, kann ironischerweise alle auf die gleiche Erfahrung reduzieren, während ein Bereich, der sowohl einfache als auch schwierige Optionen bietet, individuelle Präferenzen respektiert. Nehmen wir als Beispiel einen öffentlich zugänglichen Park mit einem direkten Asphaltweg und einem gewundenen, stufenartigen Steinweg, der durch den Wald führt. Der zweite Weg ist eindeutig eine Erfahrung mit Reibung (Ihre Schuhe können schmutzig werden oder Sie müssen auf Ihre Schritte achten) und nicht jeder wird ihn nutzen – aber seine Existenz bereichert diejenigen, die ihn nutzen, ohne diejenigen zu behindern, die den Park auf dem bequemeren Weg genießen möchten. Die Kombination aus einer offenen Treppe und einem Aufzug in einem Bürogebäude ermutigt diejenigen, die die Treppe benutzen können und wollen (vielleicht um sich zu bewegen oder für zufällige Begegnungen zwischen den Stockwerken), dies zu tun, während diejenigen, die die Treppe nicht benutzen können, gleichermaßen bedient werden. Viele fortschrittliche Designs machen Treppen sogar attraktiver – breite, lichtdurchflutete Treppenabsätze, die als soziale Zentren dienen –, um Bewegung und Interaktion zu fördern (ein wenig gesunde Reibung, um die Silos der Stockwerke aufzubrechen), zusammen mit barrierefreien und effizienten Aufzügen für schwere Lasten.

Eine mögliche Sorge ist, dass die Schwierigkeit, Reibung zu feiern, zu einer Entschuldigung werden könnte. Wichtig ist immer der Zweck des Designs: Reibung sollte kein Fehler, sondern ein Merkmal sein – etwas, das bewusst eingesetzt wird, um Erfahrungen zu sammeln, und niemals der einzige Weg, um etwas Kritisches zu erreichen. Die Interaktion sollte einladen, nicht zwingen. Beispielsweise könnte eine Architekturhochschule in ihrer Lobby eine „Intervention” wie eine grobe experimentelle Treppe einbauen, um die Studenten zum Nachdenken über Materialien anzuregen (eine unterhaltsame Herausforderung beim Begehen, vielleicht mit unterschiedlichen Stufenhöhen als Erklärung) – aber gleichzeitig würde es in der Nähe auch eine normale, den Vorschriften entsprechende Treppe oder Rampe geben. Das Ziel ist nicht, das Leben zu erschweren, sondern Bewusstsein zu schaffen. Das gleiche Prinzip gilt auch für die alltägliche Architektur. Viele Museen schaffen heute „sinnliche Korridore” oder Installationen, die Besucher für ein reichhaltigeres Erlebnis betreten können – vielleicht einen dunklen Tunnel mit interessanter Akustik oder eine Galerie mit taktilen Skulpturen –, die jedoch zusätzlich zum Hauptkreislauf für diejenigen, die bereit sind, Neues zu entdecken, eine Bereicherung darstellen. Dies ermöglicht Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sich zu bewegen: Reibung wird zu einer Frage der Wahl und Entdeckung, was an sich schon eine Stärkung darstellt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist „inklusives Design als Denkweise, nicht als Checkliste“. Wenn Architekten Projekte mit einer inklusiven Denkweise angehen, bringen sie in der Regel ganz natürlich Reibung und Funktion zusammen. Sie fragen sich: Kann diese erforderliche Funktion (z. B. ein Geländer) mehr als einen Zweck erfüllen? Vielleicht ist das Geländer strukturiert oder interaktiv, sodass es sowohl als Orientierungshilfe als auch als Bildungselement genutzt werden kann. Kann ein Wartebereich mehr sein als nur eine Reihe von Sitzen – vielleicht einige bewegliche Würfel oder Schaukelstühle, damit sich die Menschen bewegen oder sich bequem einrichten können? Designer brainstormen zu diesen Themen und fügen der Grundfunktion weitere Erfahrungsebenen hinzu. Am wichtigsten ist, dass sie feststellen, dass solche Lösungen, obwohl sie ursprünglich für einen bestimmten Zweck entwickelt wurden, letztendlich allen zugute kommen. Ein klassisches Beispiel: Rampen auf Gehwegen wurden von Rollstuhlfahrern als Lobbythema aufgegriffen, aber sobald sie sich verbreiteten, profitierten auch Eltern mit Kinderwagen, Arbeiter mit Handkarren, Reisende mit Koffern und sogar durchschnittliche Jogger davon. Eine leichte „Reibung” in der Kontinuität eines Bürgersteigs (die Rampe unterbricht die Linie des Bürgersteigs) hat sich zu einem großen positiven Effekt entwickelt. Ebenso helfen taktile und visuelle Brandmeldeanlagen (blinkende Lichter + Ton) gehörlosen Menschen und lenken auch die Aufmerksamkeit von Menschen mit Kopfhörern auf sich. Man kann also sagen, dass das Ziel darin besteht, die richtige Art von Reibung zu erzeugen – eine Art von Reibung, die gleichzeitig das Bewusstsein und die Inklusion erhöht.

In der Architektur, die auf Neurodiversität ausgerichtet ist, wird oft von „Design für Unvorhersehbarkeit“ gesprochen – es ist sehr wichtig, zu akzeptieren, dass nicht alle Nutzer gleich reagieren, und daher Flexibilität zu gewährleisten. Für manche Menschen kann ein intensives Muster auf dem Boden angenehm sein, für andere hingegen verwirrend. Ein Ansatz besteht darin, übermäßige Muster zu vermeiden (eine relativ ruhige Grundumgebung zu bewahren), aber dann stimulierende Bereiche bereitzustellen, in denen sich die Suchenden verwöhnen lassen können. In einem Krankenhaus könnte es beispielsweise einen überwiegend schlichten, beruhigenden Flur geben, aber auf einer Seite einen multisensorischen Raum mit interaktiven Lichtern, Klängen und Texturen für Patienten (oder Mitarbeiter), die von dieser therapeutischen Stimulation profitieren. Dieser Raum besteht rein gestalterisch aus Reibung – es gibt nichts, was in funktionaler Hinsicht „effizient” ist, es geht ausschließlich um sensorische Interaktion –, aber er befindet sich in unmittelbarer Nähe zum effizienten Kernbereich. Damit erfüllt er tatsächlich einen funktionalen Bedarf: psychische Gesundheit und emotionales Wohlbefinden. In einer Zeit, in der wir Neurodiversität anerkennen, verhindern diese Designentscheidungen eine unbeabsichtigte Ausgrenzung (z. B. die Überforderung eines autistischen Patienten in einem chaotischen Wartebereich, aus dem es kein Entkommen gibt) und bieten stattdessen Optionen für alle.

„Konflikte ohne Ausgrenzung – eine Architektur der Wahl und Teilhabe.“ Dieser Ausdruck fasst den ausgewogenen Ansatz zusammen. Er impliziert, dass jeder Nutzer einen bequemen Weg durch den Raum finden kann, dass aber für diejenigen, die dies wünschen oder können, auch Möglichkeiten für eine tiefere Interaktion bestehen. Für jemanden mit eingeschränkter Mobilität kann „Interaktion“ bedeuten, dass er eine taktile Ausstellung bequem erreichen oder eine Audioführung erhalten kann – und nicht, dass er einen barrierefreien Parcours absolvieren muss. Für jemanden mit voller Mobilität kann „Interaktion“ bedeuten, dass er eine Treppe mit schöner Aussicht hinaufsteigt, um sich mit Kollegen zu treffen. Das Design sollte beiden gleichermaßen gerecht werden. Das Ethos des universellen Designs ist „eine Umgebung, die für alle funktioniert”, was jedoch nicht bedeutet, dass es nur einen einzigen monotonen Weg gibt – es kann ein Netz von Wegen sein, die alle sicher und zugänglich sind, aber unterschiedliche Charaktere haben. In gewisser Weise deckt sich dies mit der Idee „Entwerfen Sie für alle, aber lassen Sie auch Individualität zu”.

Es ist ermutigend, dass einige Barrierefreiheitsmerkmale nun schön gestaltet sind und Rampen, Aufzüge, Braille-Beschriftungen usw. nicht mehr als klobige Anhängsel wahrgenommen werden. Beispielsweise können tastbare Beläge (erhabene Fliesen an Fußgängerüberwegen) mit integrierten Mustern hergestellt werden, die das Design von Naturstein oder Landschaftsgestaltung ergänzen. Sie sorgen weiterhin für die notwendige Bodenhaftung für Sehbehinderte, ohne jedoch aufdringlich zu wirken; sehende Fußgänger nehmen sie kaum wahr und finden ihre Struktur manchmal sogar interessant. An Architekturhochschulen wird den Studenten beigebracht, diese Details nicht als nachträgliche Überlegungen zu betrachten, sondern als Teil des kreativen Entwurfsprozesses. Das Ergebnis sind sowohl interessante als auch begehbare Räume. Ein multisensorischer, integrativer Ansatz verbindet von Natur aus Glattes und Raues, Lautes und Leises, Helles und Dunkles. Er lehnt die Glätte ab, die zu einem einzigen Körper passt. Damit bestätigt er eigentlich unser Argument: Eine gleichförmige und problemlose Umgebung kann ironischerweise viele Menschen unzufrieden machen, während eine Umgebung mit kontrollierter Reibung eine größere Bandbreite von Menschen anspricht.

Abschließend sollten wir noch über Respekt und Herausforderungen sprechen. In der therapeutischen Gestaltung gibt es den Begriff „Respekt vor Risiken“ – Menschen, auch wenn sie behindert oder alt sind, sollten nicht in Watte gepackt werden, sondern die Möglichkeit haben, sich Herausforderungen zu stellen, wenn sie dies wünschen. Beispielsweise kann ein kleines Beet mit erhöhten Pflanzkübeln, um das sich die Bewohner kümmern können (was Bücken, vielleicht ein wenig Schmutz und das Gehen auf unebenem Boden beinhaltet), in einem Seniorenheim viel bereichernder sein als ein perfekter, ebener Innenhof, in dem sie nur passiv sitzen können. Natürlich muss es sicher sein (es darf keine lebensbedrohlichen Stolperfallen geben), aber bis zu einem gewissen Grad kann Anregung und ja, Anstrengung die Gesundheit und das Wohlbefinden steigern. Das Gleiche gilt für barrierefreie Spielplätze für Kinder mit allen Fähigkeiten: Anstatt nur ebene Flächen vorzusehen, integrieren Designer nun rollstuhlgerechte Rampen zu erhöhten Spielbereichen, sensorische Spieltafeln in verschiedenen Höhen und leichte Neigungen oder flexible Böden, über die Kinder mit Mobilitätshilfen dennoch zum Spielbereich gelangen können. Die Idee dabei ist, denjenigen, die oft „zu ihrer eigenen Sicherheit” an den Rand gedrängt werden, die Möglichkeit zu geben, leichte Risiken einzugehen und Neues zu entdecken. Es handelt sich um ein humanes Gleichgewicht zwischen Reibung und Funktion: Menschen können sich nach Belieben voll einbringen, während ein inklusives Design dafür sorgt, dass niemand ausgeschlossen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ausbalancieren von Reibung und Funktion im Zeitalter der Barrierefreiheit bedeutet, eine „Dualität“ zu entwerfen: „grundsätzlich integrative und funktionale, aber mit sensorischen und räumlichen Interaktionsmöglichkeiten vielschichtige Räume“. Das bedeutet, dass Reibung in der Benutzererfahrung nicht als Barriere, sondern als subtile Textur umgesetzt wird. Wenn dies richtig gemacht wird, führt eine inklusive Architektur in der Regel zu einer reichhaltigeren Architektur. Wie ein Befürworter des inklusiven Designs es ausdrückt, müssen wir „über den ‚typischen‘ Nutzer hinausdenken und zusammenarbeiten, um andere Perspektiven einzubeziehen“ – und diese Perspektiven können beispielsweise sagen, dass ein Bodenmuster ihnen hilft, sich zu orientieren, oder dass ein bestimmter Geruch ihnen hilft, sich an einen Ort zu erinnern. Die barrierefreie Stadt der Zukunft könnte also nicht weniger, sondern mehr sinnlich und vielfältig sein. Ironischerweise kann das Design für echte Barrierefreiheit einige Eigenschaften wieder hervorbringen, die durch eine nahtlose Ästhetik verschwunden sind (wie strukturierte Oberflächen, deutliche Hinweise, ein langsameres Tempo). Barrierefreiheit ist kein Feind der Atmosphäre, sondern bedeutet, mehrere Wege anzubieten. Auf diesen Wegen können sowohl Rampen als auch Treppen nebeneinander existieren, sowohl ruhige Räume als auch belebte Plätze entstehen, und die Nutzer können ihre Abenteuer selbst wählen. Architektur ist also keine einseitige Melodie der Perfektion, sondern eine reichhaltigere Komposition mit unterschiedlichen Rhythmen.

Memory, Failure, and Friction as Material Truth

Wenn wir uns erneut mit Reibung in der Architektur befassen, entsteht das Bild einer reichhaltigeren, menschlicheren gebauten Umgebung – einer Umgebung, die ihre Geschichte in sich trägt, ihre Bewohner beschäftigt und ihr Wesen offenbart. Im Zeitalter ultraflüssiger Benutzererfahrungen lohnt es sich, Reibung als räumliche Tugend neu zu betrachten. Sie verlangsamt uns so sehr, dass wir uns an Orte erinnern können. Abgenutzte Schwellen, Patina an Treppengeländern, Reibungsspuren an Stellen, an denen Menschen aus Gewohnheit stehen bleiben – das sind keine Verschmutzungen, die entfernt werden müssen, sondern Erinnerungsspuren lebendiger Architektur. Sie erinnern uns daran, dass andere vor uns hier waren und dass auch wir Spuren hinterlassen haben. Reibung verleiht den Nutzern auch ein gewisses Maß an Verantwortung: die Möglichkeit, die Anordnung der Stühle zu ändern, den Weg mit der schönen Aussicht zu nehmen, ein unfertiges Haus anzupassen oder an nicht ausdrücklich gekennzeichneten Stellen zu verweilen. Dabei werden die Menschen nicht mehr nur zu Bewohnern des Raumes, sondern zu aktiven Mitgestaltern. Schließlich repräsentiert Reibung die materielle Realität – Ehrlichkeit darüber, wie Gebäude gebaut werden und wie sie altern. Anstelle einer trügerischen Perfektion erzählt eine Architektur, die Fugen, Texturen und Abnutzung zelebriert, von der Tatsache, dass Gebäude Teil der natürlichen Welt und des Vergehens der Zeit sind. Das ist wie der Unterschied zwischen einer Plastikpflanze und einer echten Pflanze, deren Blätter teilweise braun geworden sind: Die eine mag makellos aussehen, aber die andere ist voller Leben.

In diesem Artikel haben wir dargelegt, dass ein Design, das sich gegen Ununterbrechbarkeit richtet, nicht bedeutet, dass es Unbehagen hervorruft oder die Bedürfnisse des modernen Lebens ignoriert. Das bedeutet, die Textur der Architektur – ihre Haptik, ihre Komplexität und ja, manchmal auch ihre Schwierigkeit – sorgfältig wieder einzuführen, um lebendige und sinnvolle Räume zu schaffen. Wir haben gesehen, wie Zumthor in seiner Therme Vals Reibung einsetzt, um die sensorische Wahrnehmung zu steigern, wie Lacaton & Vassal Reibung einsetzt, um historische Schichten zu schaffen und die Bewohner zu stärken, wie Aravena sie einsetzt, um Gemeinschaft zu schaffen, und wie die Gestaltung öffentlicher Räume sie für soziale Interaktion und demokratische Nutzung kanalisieren kann. Außerdem haben wir uns mit der notwendigen Balance befasst, um sicherzustellen, dass Reibung nicht ausgrenzt, indem wir Optionen anbieten und Reibung mit inklusiven Gestaltungsprinzipien kombinieren. Die Summe dieser Erkenntnisse ist ein Aufruf an Architekten und Designer, das falsche Ideal der absoluten Glätte zu überwinden.

Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, soziale Spaltung und digitale Entfremdung kann die Architektur der Reibung sogar eine Lösung sein. Gebäude, die gut altern (die Abnutzung akzeptieren und in Poesie verwandeln), sind nachhaltiger als solche, die ständig repariert werden müssen. Orte, die Menschen dazu anregen, sich zu begegnen (im übertragenen Sinne, aber auch ganz konkret auf einem belebten Marktplatz), können in Zeiten der Isolation soziale Bindungen stärken. Designs, die uns helfen, unseren Körper zu spüren und alle unsere Sinne zu aktivieren, wirken der Körperlosigkeit unseres von Bildschirmen geprägten Lebens entgegen. Kurz gesagt: Reibung kann uns wieder erden. Im Unvollkommenen liegt eine gewisse Poesie und Freiheit. Das japanische Konzept Wabi-Sabi schätzt die Patina des Alters – ein Riss in einer Teetasse wird mit Gold repariert und verwandelt sich in eine schöne Narbe. Auch die Architektur kann eine solche Poesie umarmen: eine Wand, die über Generationen hinweg von Menschenhand berührt wurde, Dielenbretter, die in einem geliebten alten Haus eine bestimmte Melodie knarren. Das sind Quellen des Komforts und der Identität, keine Mängel.

Es ist sinnvoll, sich eine einfache Tatsache vor Augen zu halten: Die Erfahrungen, die uns in Erinnerung bleiben, sind meist mit einer Herausforderung verbunden. Eine ruhige Wanderung auf einen felsigen Gipfel hinterlässt einen tieferen Eindruck als eine Fahrt mit dem Fahrstuhl, und die langsame Restaurierung eines alten Hauses lehrt uns mehr als der Kauf einer brandneuen Wohnung. In ähnlicher Weise haben alle von uns geschätzten bebauten Umgebungen – historische Stadtzentren, interessante Museen, belebte Plätze – unebene Bürgersteige und seltsame Anordnungen. Auch wenn wir sie manchmal verfluchen (wenn wir über die verdammten Kopfsteinpflaster stolpern und hinfallen), erinnern wir uns doch gerne an sie. Wir passen uns ihnen an, und dabei formen sie uns. Architektur, die Reibung bietet, lädt uns im Wesentlichen dazu ein, die Arbeit zu vollenden, die Lücken mit unseren eigenen Bewegungen, unserer Wahrnehmung und unserer Vorstellungskraft zu füllen. Es handelt sich nicht um ein fertiges Bild, das konsumiert werden kann, sondern um eine gelebte Geschichte, in die wir eintreten. Und ist es nicht genau das, was Architektur sein sollte: keine sterile Box, sondern eine Bühne für das Drama des Lebens?

Wenn wir die Zukunft gestalten, sollten wir die Lektion mitnehmen, dass ein wenig Unebenheit und Widerstand ein Geschenk sein können. Lasst uns Gebäude und Städte schaffen, die wie ein geliebtes Werkzeug oder Musikinstrument durch ihre Nutzung an Charakter gewinnen – und nicht trotz ihrer Nutzung. Lasst uns dabei dafür sorgen, dass unsere Räume nicht nur visuell ansprechende Hintergründe für Instagram sind, sondern tiefgreifend interessante Umgebungen, die bessere Erinnerungen, stärkere Gemeinschaften und widerstandsfähigere Identitäten formen.