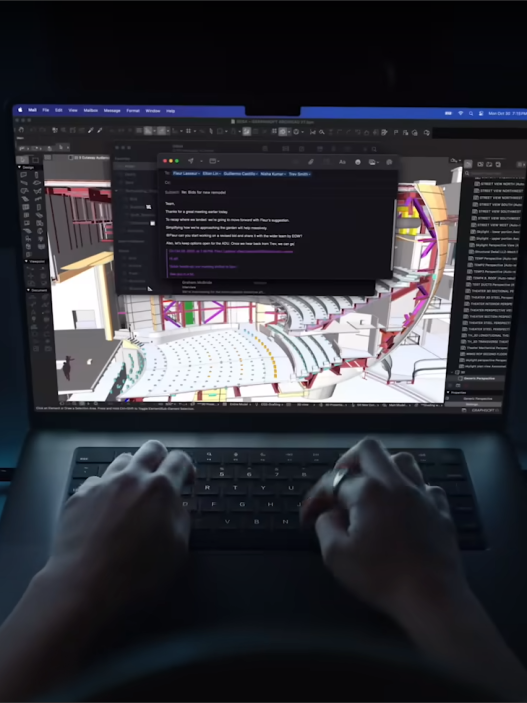

Sie treten aus dem Lärm der Stadt herein, Ihr Herzschlag beschleunigt sich. Sofort verengt sich die Welt – ein schmaler Durchgang, vor Ihnen ein sanftes Licht. Die Betonwände zu beiden Seiten verwandeln den Straßenlärm in ein Murmeln. Ihre Schritte auf dem Steinboden werden deutlich leiser, wenn Sie auf den Holzboden treten. Instinktiv halten Sie inne und atmen tief durch. In diesem kurzen Moment hat die Schwelle ihre Aufgabe erfüllt: Der äußere Lärm nimmt ab, die innere Bedeutung nimmt zu. Die Veränderung ist spürbar – wie beim Betreten der Stille in Tadao Andos Lichtkirche isolieren Sie hier der Seiteneingang und die schräge Wand vom Trubel der Vororte von Osaka. Oder wenn Sie Maggies Krebsbehandlungszentrum betreten, schaffen niedrige Backsteinmauern und Bäume einen „Ankunftshof”, der voller Würde und Ruhe ist und nur durch das sanfte Plätschern des Wassers belebt wird. Solche Momente am Eingang eines Gebäudes sind kein Zufall, sondern sorgfältig gestaltete Übergänge.

1. Mehrschichtige Schwellenwerte: Anpassung von Außengeräuschen an innere Bedeutungen

Warum ist das wichtig? Die Schwelle ist keine auf den Boden gezeichnete Linie – sie ist ein Übergangsbereich, der unser Erregungsniveau beim Betreten eines Raumes reguliert. Durch die Verteilung der Eingangssequenz auf einen mehrschichtigen Bereich können Architekten die Menschenmenge zur Ruhe bringen oder umgekehrt ihre Körper auf Freude vorbereiten. Die Länge und Komplexität der Schwelle bestimmt, wie effektiv sie den „Lärm” im wörtlichen und übertragenen Sinne filtern und uns auf die Erfahrung vorbereiten kann, die uns auf der anderen Seite erwartet. Eine gut gestaltete Schwelle gibt unseren Sinnen Zeit, sich anzupassen: Die Augen gewöhnen sich von Helligkeit an Dunkelheit, die Ohren von Lärm an Stille und der Geist von öffentlicher Wachsamkeit an innere Ruhe.

Räumliche Anordnung: Große Schwellen verwenden in der Regel klassische Kompressions- und Entspannungskoreografien. Andos Lichtkirche beispielsweise führt die Besucher durch einen schmalen Seiteneingang in eine kleine Kapelle und dann in einen Raum, der sich „erweitert“ und zu einer beleuchteten Altarwand hin erhebt. Diese Anordnung verengt den Fokus und schafft eine psychologische Trennung nach außen. In ähnlicher Weise verfügen traditionelle japanische Häuser und Tempel über eine Randveranda namens „Engawa“, die als Zwischenbereich dient. Die Engawa ist weder vollständig außen noch vollständig innen – sie „fördert Ruhe, Besinnlichkeit und Zusammengehörigkeit“ und ermutigt zu einem langsamen Übergang. In einem zeitgenössischen „Engawa-Haus”-Entwurf haben Architekten „eine Reihe von gestaffelten Schwellen vom Straßenbereich zum Garten, vom Garten zum Engawa und vom Engawa zum Haus” geschaffen, um jedem Abschnitt einen Moment des Innehaltens zu verleihen. Diese Staffelung sorgt für einen allmählichen sensorischen Übergang anstelle einer abrupten Veränderung.

Ein ruhiger, mehrstufiger Eingang in einem Gesundheitszentrum: Maggie’s Centre Lanarkshire schafft mit niedrigen Mauern, Bäumen und einem reflektierenden Teich einen „Ankunftshof“, der die Außenwelt abschirmt und vor dem Betreten des Gebäudes Ruhe vermittelt.

Sensorische Gradienten: Schwellenwerte modulieren Reize entsprechend der Entfernung, um Emotionen zu regulieren. Beispielsweise sollten Lautstärken im Schwellenbereich wahrnehmbar reduziert werden. Eine Verringerung des Hintergrundgeräusches um etwa 8–12 dB kann dazu führen, dass ein Raum deutlich ruhiger wirkt. Denken Sie daran, dass die meisten Menschen eine Veränderung von 3 dB nicht wahrnehmen können, eine Verringerung um ~10 dB jedoch deutlich spürbar ist (die wahrgenommene Lautstärke wird etwa um die Hälfte reduziert). Designer erreichen dies durch den Einsatz akustischer Puffer: dichte Wände oder Doppeltüren, schallabsorbierende Materialien und strategische Umlenkungen, die den Schallweg unterbrechen. Ein Eingangsbereich mit zwei Türen ist eine klassische Lösung: Indem sichergestellt wird, dass die Innen- und Außentüren nicht gleichzeitig geöffnet sind (was in der Regel in Energievorschriften vorgeschrieben ist), wird der Straßenlärm im Eingangsbereich eingeschlossen und verschwindet, bevor er den Innenraum erreicht. In ähnlicher Weise sollte auch die Nachhallzeit (RT60) am Endpunkt entsprechend der gewünschten Umgebung angepasst werden. Für einen ruhigen Raum zum Nachdenken (Kapelle oder Gedenkhalle) verhindert eine kurze RT60 von etwa 0,6 bis 1,0 Sekunden, dass Echos zurückbleiben, und verstärkt die Stille, indem sie dafür sorgt, dass jedes Geräusch und jedes Flüstern schnell verklingt. In einer eher für Feierlichkeiten genutzten Lobby oder einem Gemeinschaftsraum sorgt eine mittlere RT von etwa 1,2 bis 1,5 Sekunden für eine angenehme Lebendigkeit und Wärme. Diese Bereiche sind mit akustischen Gestaltungsmaßnahmen vereinbar. Beispielsweise wird für einen kleinen Musikhörraum oder einen Vortragssaal in der Regel ein Wert von ~1,0–1,2 Sekunden angestrebt, während in einem größeren Versammlungsraum ein Wert von ~1,5 Sekunden zulässig ist, um ein „Summen” zu erzeugen, ohne die Gespräche zu stören. Wichtig ist die Konsistenz: Jede Schicht der Schwellenwerte sollte den Geräuschpegel schrittweise senken, sodass sich der akustische Charakter deutlich verändert, wenn man den Raum vollständig betritt.

Beleuchtungsübergänge: Der Lichtverlauf ist ebenso wichtig. Wenn wir von draußen nach drinnen kommen, brauchen unsere Augen Zeit, um sich an die Beleuchtungsstärke im Innenraum zu gewöhnen. Ein plötzlicher Übergang von einer hellen Außenumgebung zu einem schummrigen Innenraum kann unangenehm sein (und uns aufgrund der langsamen Reaktion unserer Pupillen für einige Sekunden regelrecht blind machen). Stattdessen verwendet eine gut gestaltete Schwelle Zwischenbeleuchtungsstärken oder kontrollierte Kontraste. Eine Richtlinie besteht darin, die Helligkeitsstufen sanft zu gestalten – beispielsweise sollte der Unterschied zwischen Außenbereich und Schwelle sowie zwischen Schwelle und Innenbereich nicht mehr als 1:10 betragen. Wenn beispielsweise ein „ruhiger” Bereich im Innenraum eine geringe Beleuchtungsstärke von 50 Lux haben soll, könnte man bei Tageslicht mit etwa 500 Lux beginnen, dann auf 200 Lux in einem geschlossenen Vorraum, 100 Lux im Eingangsbereich und schließlich 50 Lux im Raum selbst übergehen. Für eine „fröhlichere” Schwelle, wenn eine hellere Umgebung gewünscht ist (z. B. der Eingang eines Kunstmuseums, der Energie vermitteln soll), kann das Endziel bei 200–300 Lux liegen, und die Annäherungsbereiche können entsprechend skaliert werden. Berücksichtigen Sie neben der Intensität auch die Lichtqualität: weiches, diffuses Licht in Bereichen der Trauer oder Stille (um Blendung oder Härte zu vermeiden), eher gerichtetes oder warmtoniges Licht in einer fröhlichen Gemeinschaftslobby, um Glanz zu erzeugen. Die Arbeiten von Tadao Ando sind auch hier wieder lehrreich: In der Church of the Light ist der Innenraum bis auf die berühmte kreuzförmige Öffnung, durch die Tageslicht einfällt, extrem dunkel. Das Ergebnis ist eine dramatische, aber langsame Entfaltung für die Augen, wobei die spirituelle Konzentration zunimmt, wenn sich das Blickfeld des Betrachters von der gewöhnlichen Außenumgebung an die dunkle, zum Nachdenken einladende Kapelle anpasst. In weniger extremer Form werden in vielen Übergangsbereichen Tageslichtfilter (wie Vorhänge oder halbtransparente Paneele) verwendet, um das Tageslicht allmählich zu streuen. Die Internationale Beleuchtungskommission (CIE) empfiehlt die Kontrolle des Helligkeitskontrasts bei kritischen Sehaufgaben; hier sind „Aufgaben” die Orientierung und die emotionale Ausrichtung, daher sollte die Beleuchtung die Augen nicht ermüden oder belasten.

Materialtipps: Unser Tastsinn und sogar unser Geruchssinn spielen eine Rolle bei der Wahrnehmung von Schwellen. Das Material des Bodens zu verändern, ist eine häufig verwendete Taktik, um anzuzeigen, dass man einen neuen Bereich betritt. Der raue Bodenbelag im Außenbereich kann in einen glatteren und wärmeren Stein auf der Veranda und dann im Innenbereich in Holz oder Teppich übergehen – jeder Schritt fühlt sich buchstäblich anders an und sendet eine unbewusste Botschaft des Übergangs. Traditionelle japanische Genkan-Eingänge tun dies mit einer Stufe von Stein oder Beton zu einem Holzboden und gehen oft mit einer deutlichen Texturänderung einher, die sagt: „Ziehen Sie Ihre Schuhe aus und treten Sie auf diese saubere, warme Oberfläche.“ In modernen Designs können Sie einen Kratzrost oder eine raue Fußmatte an der Tür verwenden (um den Schmutz von den Schuhen zu entfernen) und dann mit einem weicheren Material für einen leiseren Schritt und ein Gefühl von Komfort sorgen. Auch die Berührungspunkte können variieren: Vielleicht bietet ein Metallgeländer im Außenbereich, eine Holzleiste oder eine Wand, die Sie beim Betreten berühren können, ein wärmeres taktiles Erlebnis, wenn Sie sich weiter ins Innere bewegen. Sogar Gerüche können Teil der Schwellenanpassung sein – am Eingang eines Gebäudes kann bewusst ein leichter Duft (aus der Landschaft oder von Materialien wie Zedernholz oder Tatami-Matten) verbreitet werden, der den Geruch der Straße überdeckt. Denken Sie daran, dass Sie beim Betreten einer historischen Kathedrale oft den Geruch von Weihrauch oder altem Holz wahrnehmen, der Sie sofort in Gedanken versinken lässt. In Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen verwenden Designer manchmal beruhigende Düfte (z. B. Lavendelgärten im Eingangsbereich), um Besucher zu entspannen. Diese multisensorischen Hinweise kennzeichnen die Schwelle nicht als eine einzige Grenze, sondern als einen Bereich, den man durchschreitet und in dem man die Außenwelt langsam hinter sich lässt.

Designrichtlinien für mehrschichtige Schwellenwerte:

- Tiefe und Stufen: Anstelle einer einzigen Tür sollten Sie einen Schwellenbereich mit einer Tiefe von 2–6 m schaffen, der in mindestens drei Mikro-Stufen unterteilt ist – zum Beispiel Rand (außen) → Puffer (Zwischenbereich) → Ankunft (innen). Selbst ein kleiner Vorbau + Eingangsbereich kann dies ermöglichen. Längere Reihen (für große Institutionen oder Tempel) können noch mehr umfassen: Innenhof, Säulengang, Foyer usw. Das Ziel ist es, eine Reihe von Haltepunkten zu schaffen.

- Akustischer Rückgang: Streben Sie eine Verringerung des von außen eindringenden Umgebungslärms um ≥ 8–12 dB an. Jede Stufe kann dazu beitragen (ein Zaun oder eine Mauer, die den Straßenlärm abhält, gefolgt von einer dichten Lobby mit schallabsorbierenden Oberflächen). Eine gut isolierte Eingangshalle mit schweren Türen kann allein bei geschlossenem Zustand eine Schalldämmung von ~20 dB bieten. Dies reicht aus, um einen 70 dB lauten Stadtverkehr direkt hinter der Tür in ein 50 dB leises Murmeln zu verwandeln (entspricht dem Unterschied zwischen normaler Unterhaltung und einer ruhigen Bibliothek). Entwerfen Sie den Hintergrundgeräuschpegel des endgültigen Raums gemäß den für seine Funktion empfohlenen Kriterien (z. B. NC-30 für eine kleine Kapelle oder Bibliothek – ca. 35 dBA Umgebungsgeräusche).

- Yankılanma: En içteki eşik aşamasında (ana mekanın lobisi veya antre), ortama uygun bir hedef RT60 değeri için tasarım yapın. Ciddi, düşünceli mekanlar (anma salonları, cenaze şapelleri) için, netlik ve sükuneti sağlamak için 0,6–1,0 s aralığı uygundur (kayıt stüdyosu veya yatak odası ile karşılaştırılabilir, ~0,5–0,8 s olabilir). Daha sosyal, neşeli girişler (toplum merkezleri, galeriler) için, 1,2–1,5 s gürültü yapmadan hoş bir rezonans sağlar – küçük bir müzik salonuna benzer. Bu, kaplamaları ayarlayarak (halı, daha düşük RT için akustik paneller; daha yüksek RT için daha sert yüzeyler veya daha yüksek tavan) elde edilebilir.

- Lichtstärken: Erstellen Sie einen Helligkeitsgradienten. Wenn das Ziel für Innenräume niedrig ist (z. B. 50 Lux für einen Ort, an dem man sich zurückziehen und nachdenken kann), stellen Sie sicher, dass die Zwischenbereiche allmählich abnehmen (z. B. 200 Lux → 100 Lux → 50). Vermeiden Sie dennoch Sprünge von >10:1 für hellere Ziele (200+ Lux). Verwenden Sie Übergangsbereiche wie halbgeschlossene Vordächer oder getönte Scheiben, um das Tageslicht vorab zu reduzieren. Berücksichtigen Sie auch die Werte der vertikalen Beleuchtung, denen die Benutzer beim Betreten des Raums ausgesetzt sind; wir sollten die Gesichter der anderen gut sehen können. Gemäß den Sicherheitsstandards sind bereits 5 Lux vertikale Beleuchtung auf Gesichtshöhe das Minimum für die Identifizierung, aber legen Sie für eine angenehme Umgebung einen höheren Wert fest, etwa 50 Lux im Gesicht, damit Gesichtsausdrücke leicht zu lesen sind und die Umgebung freundlich wirkt (besonders wichtig in Gesundheits- oder Beherbergungseinrichtungen bei Nacht).

- Materialübergänge: Ändern Sie in den Schwellenbereichen bewusst die Boden- und Wandmaterialien. Beispiel: an den Außenkanten rauer Stein oder Beton (robust, rutschfest), dann im mittleren Foyer Holz oder Terrazzo (weichere Akustik, wärmere Ausstrahlung), dann vielleicht im Innenbereich Teppich oder glattes Holz (am leisesten, am „heimeligsten“). Wenn das Ausziehen der Schuhe Teil des Rituals ist (siehe nächster Abschnitt), ändern Sie das Bodenmaterial, um dies zu verdeutlichen. Beispielsweise kennzeichnet eine erhöhte Holzplattform, die eine Stufe höher liegt, in der japanischen Tradition den Bereich, in dem die Schuhe ausgezogen werden. Fügen Sie gegebenenfalls dezente Duftmarken hinzu: Pflanzen Sie Blumen an den Eingangswegen oder verwenden Sie Holzarten mit beruhigendem Duft wie Zeder für Türgriffe oder Decken.

Durch sorgfältige Abstimmung dieser Elemente wird die Schwelle zu einem sensorischen Regler, der die Menschen im Innenraum von Außengeräuschen abschirmt und ihnen so die Wahrnehmung der Bedeutung des Innenraums erleichtert. Ein klassisches Beispiel, das viele dieser Prinzipien vereint, ist Tadao Andos Projekt Lichtkirche in Ibaraki, Japan. Die Besucher verlassen eine gewöhnliche Wohnstraße und betreten durch eine unauffällige Seitentür einen kleinen dreieckigen Eingangsbereich. Dicke Betonwände und eine 15°-Neigung der Trennwand schirmen die Außenwelt und den Lärm sofort ab. Die Lichtintensität nimmt ab; die Eingangshalle ist im Vergleich zum Außenbereich dunkel. Wenn man um die Ecke biegt, betritt man eine Kapelle, die auf ein helles, kreuzförmiges Licht ausgerichtet ist – ein dramatischer Blickpunkt, der sich langsam offenbart, wenn sich die Augen daran gewöhnt haben. Der Bodenbelag wechselt von der Außenverkleidung zu Eichenholzdielen im Innenraum. Ando schafft innerhalb weniger Meter einen tiefgreifenden mentalen Wandel: Der Besucher lässt die „Außenwelt” hinter sich und wird bereit für eine stille, nach innen gerichtete Erfahrung. Das ist die Kraft der geschichteten Schwellen. Ob in einem Haus, einer Bibliothek, einem Tempel oder einem Gemeindezentrum – die sorgfältige Gestaltung dieses Zwischenraums zahlt sich aus, indem sie eine emotionale Resonanz erzeugt.

2. Rituale an der Schwelle: Keine Ausgrenzung, sondern eine Choreografie der Begrüßung

Warum ist das wichtig? Das Überschreiten einer Schwelle geht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, meist mit einem Ritual einher. Wir putzen uns die Füße, ziehen unsere Schuhe aus, begrüßen den Rezeptionisten, neigen den Kopf zum Gruß, tragen uns in das Kondolenzbuch ein oder halten einfach inne, um uns zu sammeln. Diese kleinen Rituale verleihen dem Betreten eines Raumes Bedeutung; sie zeigen Respekt, verändern unsere Denkweise oder bereiten uns auf das vor, was uns im Inneren erwartet. Durchdacht gestaltete Schwellen können solche Handlungen sanft choreografieren, um Identität, Erinnerung oder Achtsamkeit zu stärken. Ein ritualisierter Eintritt kann uns das Gefühl geben, Teil von etwas (einer Gemeinschaft, einem gemeinsamen Wertesystem) zu sein. Wenn das Ritual jedoch verwirrend ist oder das Gefühl vermittelt, Teil eines exklusiven Clubs zu sein, kann es auch entfremdend wirken. Wenn ein Besucher die „Regeln” nicht kennt, beispielsweise das Schild zum Ausziehen der Schuhe übersieht und sich später schämt, hat die Schwellenbegrüßung ihre Aufgabe nicht erfüllt. Die Herausforderung besteht darin, klare und einladende rituelle Hinweise für alle zu entwickeln, einschließlich Neuankömmlinge und Menschen aus anderen Kulturen oder mit anderen Fähigkeiten.

Untersuchung von Ritualen: Architekten und Forscher untersuchen anhand von Beobachtungen und Interviews, wie sich Menschen an Eingängen verhalten. Stellen Sie sich vor, Sie würden eine Stunde lang das Verhalten von Menschen in der Lobby eines Gebäudes kartieren: Wo halten sich Menschen ganz natürlich auf? Beschäftigen sie sich mit ihren Jacken oder Regenschirmen? Wissen sie, wohin sie gehen müssen? Durch Verhaltensaufzeichnungen (30- bis 60-minütige Beobachtungssitzungen zu Stoßzeiten) können Designer feststellen, welche Bereiche des Eingangsbereichs problematisch sind (z. B. wenn alle an einer bestimmten Ecke unentschlossen zögern oder sich am Schuhregal stauen). Kulturelle Untersuchungen – im Wesentlichen Gespräche und Umfragen mit Nutzern unterschiedlicher Herkunft – können Erwartungen hinsichtlich der Ankunftsrituale aufdecken: Während eine Kultur eine formelle Begrüßung und das Ausziehen der Schuhe erwartet, kann eine andere Kultur ein freies Herumlaufen erwarten. Eine weitere Methode ist die Erstellung von Prototypen für Schwellenelemente („Ritualstationen“): Richten Sie beispielsweise einen Schuhausziehbereich oder einen Empfangstisch ein und lassen Sie Testnutzer diese ausprobieren. Wenn viele dies als seltsam oder unklar empfinden, muss das Design verbessert werden. Durch A/B-Tests mit verschiedenen Schildern oder Möbelanordnungen können Elemente ermittelt werden, die es den Menschen ermöglichen, das beabsichtigte Ritual (z. B. Blumen an einer Gedenkstätte niederlegen oder sich vor dem Betreten einer Gebetsstätte die Hände waschen) auf die für sie angenehmste Weise durchzuführen.

Rituale als Hinweise gestalten: Die physische Umgebung kann mit ihrer Anordnung und ihren Elementen Hinweise auf Verhaltensweisen geben. Ein klassisches Beispiel ist der Genkan in der japanischen Architektur – ein leicht abgesenkter Eingangsbereich, der deutlich macht: „Hier ziehen Sie Ihre Schuhe aus und lassen sie stehen.“ In Wohnhäusern handelt es sich dabei in der Regel um eine 15 cm hohe Stufe; in öffentlichen Gebäuden oder modernen Umgebungen kann ein geringerer Höhenunterschied von 20–30 mm (der unter den Füßen spürbar ist) den Schuhbereich symbolisch markieren, ohne eine Stolpergefahr darzustellen. Neben der Stufe gibt es in der Regel auch eine Schuhaufbewahrung: offene Regale (damit man leicht sehen kann, wo die Schuhe hingestellt werden sollen) oder geschlossene Schränke (für ein saubereres Erscheinungsbild, oft mit Piktogramm-Etiketten). Orientierungssymbole oder Texte können sehr wichtig sein – nicht jeder weiß intuitiv, dass man in einer Kunstgalerie oder einem Meditationsraum die Schuhe ausziehen muss, aber ein freundlicher Hinweis macht darauf aufmerksam. Auf Augenhöhe kann ein einfaches Schuhsymbol mit Pfeil und einem kurzen Wort („Schuhe ausziehen →“) Wunder wirken. Idealerweise sollten diese Hinweise multimodulär sein: ein Symbol + Text (in einer oder zwei gängigen Sprachen) + wenn möglich ein kleiner akustischer Hinweis oder eine persönliche Aufforderung durch das Personal. Eine Anbringung an der Wand in einer Höhe von 1450–1600 mm ist aus ergonomischer Sicht eine gängige Wahl, da diese Höhe für die meisten Erwachsenen etwa auf Augenhöhe liegt und auch für Rollstuhlfahrer gut sichtbar ist.

Eine Genkan-Schwelle, die zum Ritual des Ausziehens der Schuhe in Japan einlädt. Eine niedrige Stufe, ein Schild mit der Aufschrift „土足厳禁“ (das Betreten mit Schuhen ist verboten).

Auch die Gestaltung von rituellen Möbeln kann zu einer gastfreundlichen Nutzung beitragen. Stellen Sie sich beispielsweise einen Bereich am Eingang einer Kapelle vor, in der eine Trauerfeier stattfindet, in dem Trauernde Blumen niederlegen oder sich in ein Kondolenzbuch eintragen können. Ein hüfthoher Vorsprung oder Tisch in der Nähe der Schwelle ermöglicht es den Menschen, Blumen niederzulegen oder eine Nachricht zu hinterlassen. Befindet sich diese Fläche zu niedrig oder an einer unauffälligen Stelle, könnten die Menschen diese Gelegenheit verpassen oder hinsichtlich des Protokolls zögern. Ebenso erfüllt eine Bank in der Nähe des Eingangs viele Zwecke: Sie vermittelt die Botschaft „Sie können sich hier hinsetzen, um Ihre Schuhe auszuziehen oder sich zu sammeln” und bietet Platz für Menschen, die am Eingang eine kurze Pause benötigen (ältere Menschen, Schwangere, Menschen mit eingeschränkter Mobilität). Das Design der Bank sollte inklusiv sein – eine Sitzhöhe von etwa 450 mm ist für die meisten Menschen eine standardmäßige, bequeme Höhe, und mindestens eine Armlehne oder Rückenlehne kann Menschen helfen, die Unterstützung benötigen (z. B. bietet eine an der Wand befestigte Bank Rückenlehne und vermittelt gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit). Bei der traumafokussierten Gestaltung ist es sehr wichtig, den Menschen einen Platz zu bieten, an dem sie mit dem Rücken zur Wand sitzen und den Raum klar überblicken können, damit sie sich sicher fühlen. Eine Bank an der Seitenwand der Schwelle erfüllt diesen Zweck: Neuankömmlinge können sich hinsetzen, den Raum beobachten und fühlen sich nicht exponiert.

Ritualchoreografie und Tempo: Wenn wir ankommen, können wir in der Regel zwei Pausen einlegen: eine öffentliche Pause und eine private Pause. Die öffentliche Pause dient dazu, andere Menschen zu begrüßen oder die soziale Atmosphäre zu spüren. Sie können beispielsweise an der Tür eines Gemeindezentrums stehen bleiben und den Rezeptionisten begrüßen oder einfach nur die Umgebung beobachten, um die Stimmung einzuschätzen. Das Design kann dies erleichtern, indem es einen kleinen Erweiterungsbereich oder eine Lobby vorsieht, in der die Menschen anhalten können, ohne andere zu behindern. Später, wenn man weitergeht, kann es zu einer privaten Pause kommen – einem Ort, an dem sich eine Person persönlich vorbereiten kann (tief durchatmen, ein kurzes Gebet sprechen, die Jacke oder das Aussehen überprüfen). Ein klassisches Beispiel dafür ist das lychgate in der englischen Kirchentradition. Dieser bot den Trauernden tatsächlich einen geschützten Raum, in dem sie sich versammeln und mental vorbereiten konnten. Historisch gesehen versammelte sich die Gruppe unter diesem Tor und wurde vom Priester empfangen, bevor sie den heiligen Raum betrat, was diesen Ort zu einer wirkungsvollen zeremoniellen Station machte. In modernen Gebäuden kann eine Eingangshalle oder ein Eingangsbereich eine ähnliche Funktion haben: Designer können eine kleine Nische oder einen Vorraum schaffen, in dem eine oder mehrere Personen abseits des Hauptstroms warten können – zum Beispiel eine Nische mit einem Weihwasserbrunnen am Eingang einer Kathedrale oder eine ruhige Ecke mit einem Spiegel, in der man sich die Tränen abwischen oder die Kopfbedeckung richten kann. Diese kleinen Nebenbereiche bieten die Möglichkeit, sich vor dem Betreten des Hauptraums zu sammeln.

Ausgrenzung verhindern: Das Wichtigste ist, diese Rituale für alle zugänglich zu machen. Wenn der Teilnahmeprozess zu fremd oder mühsam ist, kann dies Menschen abschrecken oder dazu führen, dass sie sich fremd fühlen. Die folgenden Strategien können dabei helfen:

- Offenheit und Toleranz: Geben Sie statt Befehlen lieber einladende Hinweise. Verwenden Sie beispielsweise statt eines großen Schildes mit der Aufschrift „SCHUHE AUSZIEHEN!“, das ein Gefühl der Zurechtweisung hervorrufen könnte, freundliche Formulierungen oder Symbole, die jeder versteht. Piktogramme helfen dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Die Umgebung selbst sollte dies deutlich zeigen – zum Beispiel durch die Anordnung der Schuhe, die andere zurückgelassen haben, oder durch eine Veränderung des Bodens, wie oben erwähnt. Sollte jemand den Hinweis dennoch übersehen, kann eine freundliche Ersatzlösung (z. B. ein Mitarbeiter, der höflich Hausschuhe anbietet oder auf das Schuhregal hinweist) eine peinliche Situation verhindern.

- Zu berücksichtigende wiederkehrende Wege: Unabhängig davon, wie das erwartete Ritual aussieht, stellen Sie sicher, dass es sich um eine gleichwertige Erfahrung für Menschen mit Behinderungen oder besonderen Bedürfnissen handelt. Wenn es beispielsweise eine erhöhte Stufe gibt, um das Ausziehen der Schuhe zu betonen, sorgen Sie auch für einen rampenförmigen oder ebenen Eingang, damit Rollstuhlfahrer problemlos eintreten können, aber gestalten Sie diesen so, dass er die gleiche Schwellenatmosphäre vermittelt. Niemand sollte gezwungen sein, durch die Hintertür einzutreten, weil der Hauptzugangsweg nicht barrierefrei ist. Wenn es auf einer Seite des Eingangs eine Stufe gibt, kann es auf der anderen Seite eine leichte Neigung oder eine Plattformhebebühne geben, die jedoch architektonisch integriert sein und das gleiche Gefühl der Reise vermitteln sollte. Ein weiteres Beispiel: Wenn das Händewaschen ein Ritual ist (z. B. am Eingang einer Moschee oder in der Gestaltung während der COVID-Zeit), stellen Sie geeignete Einrichtungen für stehende und sitzende Personen sowie für Kinder bereit. Ein inklusiver Ritualweg kann eine höhere Stufe und eine niedrigere Ablage oder zwei Stationen unterschiedlicher Höhe umfassen. Das Design sollte darauf abzielen, auf allen Wegen „gleiche Würde” zu gewährleisten, ein Prinzip, das häufig in Leitfäden zur Barrierefreiheit erwähnt wird. In der Praxis bedeutet dies, dass der Haupteingang für alle zugänglich und zeremoniell geeignet sein sollte, anstatt Menschen mit Behinderungen zur Seitentür zu leiten.

- Schilder und Sprache: In multikulturellen oder internationalen Umgebungen (z. B. im Gemeindezentrum einer Weltstadt oder im Meditationsraum eines Flughafens) sollten Sie für wichtige Anweisungen zweisprachige Schilder oder sogar nur Piktogramme verwenden. Schwellen sind der richtige Ort für lange Schilder; ein oder zwei einfache Wörter in der Muttersprache der Nutzer (z. B. „Willkommen – Bitte Schuhe ausziehen” auf Englisch und Koreanisch in einem Kulturzentrum in Seoul oder auf Englisch und Französisch in Montreal) und Grafiken können einen großen Unterschied machen. Platzieren Sie die Schilder intuitiv auf Augenhöhe (~1,5 m Höhe) und an Entscheidungspunkten (dort, wo die Handlung stattfinden soll – z. B. ein Schild bezüglich der Schuhe direkt neben der Schuhbank). Taktile und akustische Hinweise können dies ergänzen: Ein strukturierter Bodenbelag (z. B. eine geriffelte Matte oder ein taktiler Gehwegstreifen) an einem rituellen Haltepunkt kann die Aufmerksamkeit von Menschen mit Sehbehinderungen auf sich ziehen und sie darauf aufmerksam machen, dass hier etwas anders ist. In einigen Fällen können sogar leise Hintergrundmusik oder leise Ansagen verwendet werden (in ruhigen Umgebungen sollte jedoch darauf geachtet werden, keinen Lärm zu verursachen).

Designmerkmale für rituell reichhaltige Schwellen:

- Genkan-Stufe: Markieren Sie den Eingangsbereich durch eine kleine Höhenänderung (15–30 mm können bereits ausreichen) oder einen Materialwechsel. Diese feine „Geschwindigkeitsbegrenzung” kennzeichnet den Übergang. Verwenden Sie dazu eine Änderung der Bodenfarbe und visuelle Hinweise wie Markierungen. In Japan ist der Genkan-Bereich in der Regel mit einem anderen Material (Fliesen oder Stein) ausgelegt und etwas tiefer als der Innenboden, sodass „beschuhte” und „unbeschuhte” Bereiche klar voneinander getrennt sind.

- Aufbewahrungsort für Schuhe: Wenn Schuhe, Mäntel und persönliche Gegenstände ausgenommen werden müssen, reservieren Sie einen bestimmten Platz dafür. Offene Regale oder kleine Schränke ermöglichen es Neuankömmlingen, sich zurechtzufinden (sie lernen es, indem sie die anderen Schuhe dort sehen). Geschlossene Schränke sorgen für ein aufgeräumteres Erscheinungsbild und mehr Sicherheit, erfordern jedoch eine deutliche Beschilderung und einen Freiwilligen oder Mitarbeiter, der Neuankömmlinge anleitet. Berücksichtigen Sie kulturelle Erwartungen: In japanischen Häusern finden sich oft Schuhregale (mit Hausschuhen) im Eingangsbereich. In Nordamerika sind in mudroom-ähnlichen Eingangsbereichen Haken und Bänke üblich. Unabhängig vom Stil sollten Sie darauf achten, dass der Bereich nicht hinter der Tür oder in einer Ecke versteckt ist. Er sollte Teil der Eingangsschwelle sein und kein nachträglich hinzugefügtes Element am Ende des Flurs.

- Präsentations- und Informationsregale: Stellen Sie an Stellen, an denen Menschen Gegenstände (Blumen, Geschenke, Spendenumschläge) abgeben oder Informationen (Programme, Broschüren, Gebetsbücher) erhalten können, ein elegantes Regal oder einen Tisch auf. Die Höhe in Hüfthöhe (~0,9–1,1 m) ist ergonomisch, um Notizen zu machen oder einen Gegenstand abzulegen. Diese Fläche kann bei Vorhandensein von Personal auch als Anmeldeschalter oder in manchen Fällen als symbolischer Altar genutzt werden (z. B. als kleiner Tisch, auf den Besucher Gedenkkerzen stellen können). Die offene Vorderseite ermöglicht es Rollstuhlfahrern, darunter zu fahren und sie zu benutzen (gemäß den Zugänglichkeitsvorschriften für solche Elemente, die einen Freiraum für die Knie erfordern).

- Wasch- oder Reinigungsstation: In vielen kulturellen/religiösen Kontexten gehört das Waschen zum Betreten eines Gebäudes dazu (z. B. das Waschen der Hände, des Gesichts oder der Füße vor dem Betreten von Tempeln, Moscheen und sogar einigen Häusern). Stellen Sie gegebenenfalls einen angenehmen Bereich dafür bereit: ein schönes Waschbecken oder einen Brunnen und Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente in erreichbarer Höhe angebracht sind, damit sie nicht nur von Personen mit guter Mobilität genutzt werden können. Beispielsweise einen niedrigen, mit den Füßen erreichbaren Wasserhahn zum Waschen der Füße und eine Bank zum Sitzen oder einen mit einem Hebel oder Sensor bedienbaren Handwaschbrunnen für Personen mit eingeschränkter Handfunktion. Wenn Sie diesen Bereich attraktiv gestalten (z. B. mit Materialien wie Stein oder Keramik und einer angenehmen Beleuchtung), können Sie eine lästige Aufgabe in ein beruhigendes Ritual verwandeln und dafür sorgen, dass sich alle ohne Scheu daran beteiligen.

- Birden fazla giriş seçeneği, tek mesaj: Binada birden fazla giriş varsa (örneğin, basamaklı bir ana kapı ve bir yan rampa), her ikisi de aynı ritüel beklentileri açıkça yansıtacak şekilde tasarlayın. Bu genellikle simetri veya tekrarlama ile yapılabilir – örneğin, bir tarafta ayakkabı rafları varsa, diğer tarafta da aynı konumda ayakkabı rafları olmalıdır. Her iki yol da ideal olarak son eşik noktasından önce birleşmelidir, böylece herkes aynı karşılama veya atmosferi yaşayabilir. Birleşme mümkün değilse, en azından alternatif girişi de aynı derecede kutlama havasında yapın (kimse güzel lobiyi veya „hoş geldiniz“ tabelasını görmeden arka koridordan girmemelidir). ABD’deki ADA gibi yönetmelikler, kamuya açık girişlerin büyük bir yüzdesinin erişilebilir olmasını zorunlu kılar ve en iyi uygulama, ayrılığı en aza indirmek için ana girişi kapsayıcı hale getirmektir.

Fallstudien zu Saatgut:

- Japan: Die Genkan-Praxis ist nicht nur in Privathaushalten, sondern auch in Schulen, einigen Museen und Ryokan-Gasthöfen weit verbreitet. In vielen öffentlichen Gebäuden in Japan, insbesondere in traditionellen Städten, gibt es eine leicht erhöhte Lobby mit Schuhschränken. Eine weitere rituelle Schwelle in Japan ist das Torii-Tor eines Schreins. Dabei handelt es sich um eine rein symbolische Schwelle, die man unterquert, um den heiligen Bereich zu betreten, was in der Regel mit einer Begrüßung einhergeht. Auch wenn es sich nicht um eine physische Grenze handelt, deuten die auffällige Form des Torii und manchmal auch die Veränderung des Bürgersteigs in seiner Nähe oder das Vorhandensein eines Wasserbeckens auf Rituale hin (Begrüßung, Reinigung), die dazu dienen, sich auf das Vorhandene vorzubereiten.

- England: Das Lychgate der Kirche ist ein schönes Beispiel für eine Trauerstätte. Wie bereits erwähnt, beherbergt es Trauernde am Rande des Kirchhofs. Lychgates verfügen in der Regel über fest installierte Bänke und ein Dach, auf denen Sargträger den Sarg abstellen oder Menschen Platz nehmen können. Es handelt sich um einen Begrüßungsbereich („lych” stammt von einem alten Wort für Leiche – wörtlich ist es der Ort, an dem die Leiche von den Priestern in Empfang genommen wird). Moderne Architekten, die Eingänge für Hospize oder Bestattungsunternehmen entwerfen, können sich davon inspirieren lassen: ein überdachter Vorbau, in dem das Personal die Trauernden zunächst empfangen kann und in dem sich ein Tisch für Beileidskarten oder Blumen befindet, bevor man den Hauptraum betritt.

- Korea: Traditionelle koreanische Häuser (Hanok) verfügen über ein sogenanntes „Maru“. Das Maru ist eine erhöhte Holzplattform, die in der Regel nach vorne offen ist und als sozialer Vorraum dient. In ländlichen Dörfern werden die Schuhe ausgezogen, wenn man vom Hof auf die Maru tritt (ähnlich wie bei Genkan). Die Maru ist der Ort, an dem Gäste empfangen werden und wo vor dem Betreten des Hauses freundliche Gespräche geführt werden. In modernen Gemeindezentren in Korea haben Architekten dieses Konzept aufgegriffen und einen numaru oder eine Veranda geschaffen, auf der Menschen Zeit verbringen und Kontakte knüpfen können. Dieser Bereich schafft eine angenehme Atmosphäre, da er weder vollständig innen (d. h. für Passanten leicht zugänglich) noch vollständig außen (d. h. man fühlt sich geschützt und eingeladen) liegt.

- USA/Kanada: Die Veranda oder Treppe vieler Häuser in Nordamerika ist ein klassischer Ritualort. Hier klingelt man an der Tür, wartet, wischt sich vielleicht die Füße ab und begrüßt sich. Nachbarn sitzen oft auf ihrer Veranda und begrüßen andere herzlich; Kinder lassen dort ihre schmutzigen Stiefel stehen. In der öffentlichen Architektur entspricht dies kleinen Lobbys oder Schmutzräumen in Gemeindezentren – einem Ort, an dem man seine Jacken aufhängen und seine Straßenschuhe gegen Hausschuhe tauschen kann (vor allem in schneereichen Gegenden). In vielen kanadischen Gebäuden gibt es beispielsweise im Winter einen Eingangsbereich mit vielen Fußmatten und Stiefelregalen – das ist nicht nur praktisch für den Schnee, sondern fast schon ein kulturelles Ritual (den Schnee von den Stiefeln schütteln und in Hausschuhe wechseln). Wichtig ist, dass diese Bereiche nicht zufällig, sondern bewusst gestaltet sind: ausreichend Platz, um die Aufgabe zu erfüllen, ein strapazierfähiger Boden und visuelle Anreize (z. B. Poster mit der Aufschrift „Willkommen – bleiben Sie einen Moment, hängen Sie Ihre Jacke auf“).

Durch sorgfältige Untersuchung und Integration der Rituale an der Schwelle können Architekten den Eingang bedeutungsvoll gestalten, ohne ihn zu einer Art Türwächterfunktion zu machen. Eine gut choreografierte Schwelle sagt: „Wir freuen uns, dass Sie hier sind, und so arbeiten wir – lassen Sie es uns Ihnen freundlich zeigen.“ Jeder, unabhängig von seiner Vergangenheit, sollte sich beim Betreten wohlfühlen und sogar bereichert fühlen. Wenn es richtig gemacht wird, werden selbst kleine Handlungen wie das Ausziehen der Schuhe oder das Anzünden einer Kerze zu Momenten der Verbindung, die den Menschen mit dem Raum, anderen Menschen und sich selbst verbinden.

3. Als Schwellenmikroklima: Komfort im Januar und Juli

Warum ist das wichtig? Viele Eingänge wirken bei schönem Wetter wie Freunde – sie sehen in den Sommerrenderings des Architekten großartig aus, verwandeln sich jedoch mitten im Winter oder an den heißesten Tagen des Sommers in unangenehme Bereiche, die Menschen schnell hinter sich lassen möchten. Wenn wir wollen, dass Eingangsbereiche Orte sind, an denen Menschen gerne Zeit verbringen und sich treffen (und die oben genannten sensorischen/rituellen Funktionen tatsächlich erfüllen), müssen diese Bereiche das ganze Jahr über komfortabel sein. Das bedeutet, dass Probleme wie Wind, Regen, Temperaturschwankungen und andere Mikroklima-Probleme gelöst werden müssen. In kalten Klimazonen führt ein zugiger Eingang oder eine vereiste Türschwelle dazu, dass niemand dort verweilen möchte; die Menschen gehen sofort hinein. In warmen Klimazonen schreckt eine helle und schattenlose Schwelle die Menschen ebenfalls ab. Eine wirklich fröhliche Schwelle sollte wie eine Oase sein, ein Ort, an dem man vor dem Betreten des Gebäudes einen Moment innehalten möchte, um seine Nachbarn zu begrüßen oder sich abzukühlen. Aus energetischer Sicht kann die Schwelle als Puffer betrachtet werden, der Heiz- und Kühlkosten einspart (aus diesem Grund gibt es in vielen Ländern gesetzliche Vorschriften für Eingangsbereiche). Die Frage ist also: Können wir eine Schwelle entwerfen, die nicht nur ein Durchgang ist, sondern ein Mikroklima-Veränderer, der die Menschen jeden Tag des Jahres dazu einlädt, sich dort wohlzufühlen?

Umgebungsmessungen: Für die Gestaltung des Mikroklimas müssen Messungen und Simulationen durchgeführt werden. Zu den grundlegenden Faktoren zählen Temperatur (Luft und Strahlung), Feuchtigkeit und Luftbewegung. Zu den Techniken gehören Vor-Ort-Messungen und CFD-Modellierung (Computational Fluid Dynamics, rechnergestützte Strömungsdynamik):

- Die Arbeitstemperatur (Lufttemperatur und Strahlungswärme kombiniert) kann an mehreren Punkten von außen nach innen gemessen werden. Beispielsweise kann es im Winter draußen 0 °C, im unbeheizten Eingangsbereich 5 °C und im Innenraum 20 °C warm sein; in diesem Fall umfasst der Schwellenwert diesen Temperaturunterschied. Das Ziel kann sein, die Temperatur im Eingangsbereich durch passive Solarenergie oder etwas Heizung auf beispielsweise 12 °C zu erhöhen, damit der Temperaturschock geringer ist und die Menschen sich dort angenehm aufhalten können. Überprüfen Sie auch im Sommer, dass der Schwellenwert nicht zu hoch ist (wenn es beispielsweise draußen 30 °C warm ist, aber im Eingangsbereich 36 °C erreicht werden – das ist nicht gut!).

- Die mittlere Strahlungstemperatur (MRT) ist in halb offenen Bereichen wie Vordächern von großer Bedeutung. Zur Messung der Oberflächentemperaturen können Kugelthermometer oder Wärmebildkameras verwendet werden. Eine kalte Betonwand auf einer Seite der Lobby kann Ihnen auch bei warmer Luft ein Gefühl der Kälte vermitteln. Das Ziel der Planung ist es, die Strahlungsasymmetrie (große Temperaturunterschiede zwischen den Oberflächen) zu verringern. Normen wie ISO 7730 geben an, dass eine Strahlungstemperaturasymmetrie von mehr als 10 °C von einer Seite zur anderen zu Unbehagen führen kann. Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Winter an einer kalten Glaswand – Ihr Gesicht fühlt sich auf dieser Seite kalt an. Zu den Lösungen gehören besseres Glas, ein Strahlungspaneel, das diese Oberfläche erwärmt, oder ein Sichtschutz.

- Luftgeschwindigkeit und Windwirbel: Eingänge sind häufig dem „Windkanal“-Effekt ausgesetzt, insbesondere wenn die Türen gerade ausgerichtet sind oder das Gebäude Druckunterschiede erzeugt. CFD-Modelle oder sogar Rauchversuche können zeigen, ob bei geöffneten Türen Wind eindringt. Eine angenehme Eintrittsluftgeschwindigkeit sollte in belegten Bereichen wahrscheinlich unter 0,2–0,3 m/s (Meter pro Sekunde) gehalten werden, um Zugluft zu vermeiden. ASHRAE 55 gibt an, dass bei typischen Raumtemperaturen Luftbewegungen über 0,2 m/s von ruhenden Personen als Luftzug wahrgenommen werden. Daher sollte es bei geöffneten Türen keinen kontinuierlichen Luftzug geben, der diese Geschwindigkeit überschreitet. Im Winter kann bereits eine sehr kalte Luftgeschwindigkeit von 0,1 m/s als unangenehm empfunden werden, weshalb in Foyers in der Regel nahezu windstille Bedingungen angestrebt werden.

- UTCΙ (Universeller thermischer Klima-Index): Für Außenbereiche (wie Veranden) kann der Komfort für Menschen unter Außenbedingungen durch Berechnung des UTCI, der Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Wind kombiniert, bewertet werden. Durch Vergleich der Veranda mit der Straße können Sie messen, um wie viel die Veranda den Komfort erhöht. An einem windigen Tag mit einer Temperatur von 0 °C kann der UTCI auf der Straße beispielsweise -5 betragen (aufgrund der Windkälte), aber wenn die Veranda windgeschützt ist und die Sonne scheint, kann es sich wie +5 °C anfühlen – das ist ein sehr großer Unterschied.

Strategien für ein angenehmes Mikroklima:

- Eingangsbereich und Luftschleuse: In kalten Klimazonen ist der einfachste Weg, die Außenluft zu puffern, ein kleiner geschlossener Eingangsbereich. Viele Bauvorschriften (wie ASHRAE 90.1 in den USA) schreiben die Verwendung einer Eingangshalle vor, um in großen Gebäuden in kalten Regionen den Luftverlust zu reduzieren. Damit sie wirksam sind, müssen die Abmessungen und Details der Vorräume angemessen sein: Damit eine Tür geschlossen werden kann, bevor die andere Tür geöffnet wird, wird ein Abstand von mindestens ~2 m (7 Fuß) zwischen den Türen empfohlen. Ist der Abstand zu gering, dringt Luft ein. Außerdem sollten die Türen (wenn möglich) nicht in einer geraden Linie ausgerichtet sein – eine leichte Abweichung oder eine Eingangshallenanordnung, die eine Drehung erforderlich macht, kann den Wind verteilen. Bringen Sie an beiden Türen starke automatische Türschließer an. In Gebäuden mit hohem Verkehrsaufkommen sollten Alternativen wie Drehtüren oder Luftschleusen in Betracht gezogen werden, die einen kontinuierlichen Durchgang ohne große offene Flächen ermöglichen (einige Energievorschriften erlauben nun die Verwendung von Luftschleusen, die die Leistungstests erfüllen, anstelle von Vorräumen). Das Ziel des Mikroklimas ist es, die zum Innenraum hin gerichtete Seite des Vorraums den Innenraumbedingungen anzunähern.

- Windschutzwände in heißen Klimazonen: Selbst in heißen Klimazonen kann eine Windschutzwand dazu beitragen, dass die gekühlte Innenluft nicht nach außen und die warme Außenluft nicht nach innen gelangt. Der Schwerpunkt des Komforts kann jedoch von der Beheizung auf die Beschattung und Belüftung verlagert werden. Beispielsweise bietet eine Doppeltür-Eingangsvorhalle einen Zwischenbereich, der im Sommer mit einem Ventilator belüftet oder mit Nebel gekühlt werden kann.

- Druckmanagement: Unter allen klimatischen Bedingungen kann die Kontrolle von Druckunterschieden unerwünschte Luftströme reduzieren. Dazu gehört, dass das HLK-System das Gebäude leicht unter Druck setzt, um zu verhindern, dass bei geöffneten Türen Außenluft nach innen strömt (oder umgekehrt). Natürlich möchten Sie keinen so starken Druck, dass sich die Türen öffnen – ein leichter Überdruck im Innenraum reicht aus. Bei Windkanaltests einiger Gebäude wird darauf geachtet, dass die Eingangsbereiche möglichst in Bereiche mit neutralem Winddruck platziert werden (z. B. nicht an der windigen Ecke am Fuß eines Wolkenkratzers oder, falls doch, dann in einer Vertiefung).

- Oberflächenbehandlungen für Wind und Sonne: Eine bequeme Schwelle bildet in der Regel durch ihre Form einen ruhigen Bereich. Vorsprünge und Vordächer sind typische Merkmale: Eine Verlängerung des Daches oder Vordachs um mindestens 0,8–1,2 m nach außen kann Regen direkt vor der Tür abhalten und Schatten spenden. Tiefere Vordächer sind in der traditionellen Architektur weit verbreitet: Ein Vordach im Süden der USA kann 2–3 m tief sein und bietet ausreichend Schatten zum Sitzen; die Dachvorsprünge koreanischer Hanok-Häuser können breit und abgewinkelt sein, sodass sie im Sommer die hohe Sonne abhalten, im Winter aber die Sonne hereinlassen. Wenn Wind ein Problem darstellt, können Vorhangfassaden oder Pflanzkübel den Wind ablenken. Beispielsweise kann eine steile Flügelwand neben dem Eingang als Windschutz dienen. Auch die Landschaftsgestaltung (Zäune, Bäume) kann die Windgeschwindigkeit verringern. Berechnungen zeigen, dass mehrere strategisch platzierte Bäume oder eine niedrige Mauer auf der windigen Seite eine Windfalle bilden können. Anstelle einer geraden und offenen Fassade kann die Verwendung von L- oder U-förmigen Eingangsnischen den Wind erheblich reduzieren. Allgemeine Regel: Schaffen Sie einen Wirbel, in dem der Wind an Kraft verliert, bevor er auf die Tür trifft, indem Sie auf einer Seite eine Seitenwand oder eine Einbuchtung vorsehen, die mindestens so breit wie die Tür ist.

- Orte mit thermischer Masse und Sonneneinstrahlung: In kalten Klimazonen kann das Einfangen der Wintersonne an der Schwelle die Umgebung einladender machen. Wenn der Eingang nach Süden (in der nördlichen Hemisphäre) oder nach Norden (in der südlichen Hemisphäre) ausgerichtet ist, sollten Sie den Vorsprung so gestalten, dass das Sonnenlicht im Winter zur Mittagszeit den Schwellenbereich erreicht. Selbst wenn nur 1-2 Stunden lang Sonnenlicht auf einen dunklen Steinboden fällt, kann dieser am Nachmittag angenehm warm werden. Die Verwendung von Materialien mit thermischer Masse (Stein, Ziegel) im Eingangsbereich kann die Sonnenwärme speichern und langsam abgeben, wodurch die gefühlte Temperatur erhöht wird. Umgekehrt sollten Sie mit demselben Vorsprung oder mit laubabwerfenden Kletterpflanzen/Bäumen, die im Sommer Schatten spenden, verhindern, dass die Sommersonne hereinscheint. Das Referenzziel könnte ≥2 Stunden Sonneneinstrahlung am Eingang zur Mittagszeit am Winter-Sonnenwende sein; dies reicht aus, um im Winter psychologisch das Gefühl zu vermitteln, dass „dies ein sonniger Ort ist”, und die Stimmung der Bewohner des Gebäudes zu verbessern.

- Strahlungsheizung/-kühlung: Über passive Methoden hinaus können Systeme integriert werden. Eine beliebte Funktion in kalten Regionen ist die Verwendung von beheizten Eingangsböden mittels hydronischer Strahlungsheizung oder elektrischer Fußmatten, um den Eingangsbereich trocken und warm zu halten. Im Winter auf einen warmen Stein- oder Fliesenboden zu treten, ist ein kleiner, aber feiner Komfortfaktor (und hilft außerdem dabei, den Schnee von den Schuhen zu schmelzen). In einigen Gebäuden wird Strahlungsbodenheizung im Eingangsbereich und sogar in offenen Eingangsbereichen verwendet. In ähnlicher Weise bieten beheizte Bänke (mit Innenheizung oder über einem Heizungsgitter) im Foyer einen warmen Platz zum Sitzen. In Außenvorbauten ermöglichen Infrarotstrahler an kalten Abenden einen kurzen Aufenthalt im Freien. Es sollte darauf geachtet werden, dass keine zu große Strahlungsasymmetrie entsteht (z. B. warmer Kopf, kalte Füße), aber eine leichte Wärme in Sitzhöhe ist vorteilhaft. In warmen Klimazonen kann mit Vernebelungssystemen oder Ventilatoren das Gegenteil erreicht werden. Ein feiner Nebel kann den Eingangsbereich durch Verdunstung um einige Grad abkühlen (wird häufig in Innenhöfen im Nahen Osten oder im Mittelmeerraum verwendet). Große Deckenventilatoren in einem geschlossenen Vorbau können bei feuchten und stickigen Sommerbedingungen für eine angenehme Brise sorgen (achten Sie jedoch darauf, dass sie ausgeschaltet werden können, wenn sie nicht benötigt werden – im Winter hat eine Luftbewegung den gegenteiligen Effekt).

- Feuchtigkeitskontrolle: Schwellen sind außerdem Regen, Schnee und Feuchtigkeit ausgesetzt. Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung und Fußmatten, um das Eindringen oder Ansammeln von Wasser zu verhindern. In Montreal oder Toronto sieht man häufig Eingänge mit einem Gitterrost oder einem Gitter, unter dem sich eine Auffangwanne befindet, damit Schnee und Schlamm von den Stiefeln abtropfen können. Diese provisorischen Wintereingänge (in der Regel Plastikabdeckungen, die über die Türen von Restaurants gelegt werden) dienen in erster Linie dazu, Nässe und Kälte draußen zu halten; eine dauerhaftere Lösung ist jedoch besser. Achten Sie darauf, dass die Gestaltung des Mikroklimas keine Kondensationsprobleme verursacht: In kalten Klimazonen kann beispielsweise in einem unbeheizten Eingangsbereich Kondensation oder Vereisung an den Innenflächen auftreten, wenn feuchte Innenluft eindringt. Beheizen Sie den Eingangsbereich daher leicht oder isolieren Sie ihn sehr gut. In warmen Klimazonen kann die Ausbreitung der warmen und feuchten Innenluft in einem beheizten Eingangsbereich zu Kondensation (Schwitzen an den Wänden) führen. Daher ist die Kontrolle der Innen-/Außenluftmischung an den Schwellen nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch eine Frage der Instandhaltung.

Designziele für Komfort während des ganzen Jahres:

- Luftleckage: Entwerfen Sie die Eingangshalle so, dass bei geöffneten Türen die Innenluftgeschwindigkeit ≤ 0,2 m/s beträgt. Verwenden Sie Türen, die meist geschlossen bleiben können (Dreh- oder automatische Schutztüren), und sorgen Sie für eine Ausrichtung oder Druckausgleich, um den Luftzug zu minimieren. Testen Sie mit Rauch oder CFD, dass in den genutzten Bereichen der Lobby keine starken Luftströmungen auftreten.

- Thermische Bedingungen: Achten Sie darauf, dass die Temperatur im Eingangsbereich im Winter nicht mehr als ~10 °C unter der Raumtemperatur liegt (d. h. wenn die Raumtemperatur 21 °C beträgt, kann die Temperatur im Eingangsbereich ≥ 10–15 °C betragen). Dies kann mit einem kleinen Heizgerät oder durch Auffangen der aus dem Gebäude entweichenden Wärme erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Temperatur im Eingangsbereich im Winter nicht mehr als einige Grad über der Außenlufttemperatur liegt (wenn möglich, sorgen Sie für mehr Schatten, um die Temperatur zu senken). Bei halb offenen Veranden sollten Sie Bedingungen anstreben, die mindestens 80 % des Jahres den Komfortindizes für Außenbereiche entsprechen. Wenn die UTCI-Skala verwendet wird, versuchen Sie, den Schwellenwert während der typischen Nutzungszeiten im Bereich „keine thermische Belastung” (entspricht etwa 18–23 °C) zu halten – beispielsweise durch den Einsatz von Ventilatoren/Heizgeräten, wenn erforderlich.

- Strahlungskomfort: Achten Sie darauf, dass keine großen kalten Oberflächen vorhanden sind, die von den Benutzern direkt „gesehen“ werden. Vermeiden Sie beispielsweise in kalten Klimazonen große Einfachverglasungen in Eingangsbereichen oder reduzieren Sie deren Auswirkungen durch Doppel-/Dreifachverglasung und Low-E-Beschichtung. Um Unbehagen durch Strahlungsasymmetrie zwischen Kopf und Füßen oder zwischen einer Seite des Körpers und der anderen zu vermeiden, sollte diese idealerweise < 10 K betragen. Praktisch bedeutet dies, dass Menschen ein Ungleichgewicht empfinden, wenn eine Wand 10 °C und die gegenüberliegende Wand 22 °C warm ist – besser ist es, wenn beide im Bereich von 18–22 °C liegen. Denken Sie daher darüber nach, kalte Wände zu isolieren oder leicht zu beheizen (beheizter Flurboden im oberen Bereich der Wand usw.). In warmen Klimazonen sollten Sie ebenfalls verhindern, dass eine Wand von der Sonne aufgeheizt wird, während die andere kühl bleibt – beschatten Sie die warme Wand.

- Sitz- und Ruhebereiche: Wenn Sie Sitzgelegenheiten an der Schwelle bereitstellen (empfohlen, um zum Ausruhen anzuregen), platzieren Sie diese im Winter an windgeschützten, sonnigen Orten und im Sommer an schattigen, luftigen Orten. Beispielsweise kann eine Bank in einer Ecke aufgestellt werden, die durch die Form des Gebäudes vor vorherrschenden Winden geschützt ist. Analysieren Sie die Windrose (Daten zu den vorherrschenden Windrichtungen) – in der Regel sorgt ein Eingang auf der windgeschützten Seite des Gebäudes (auf der Leeseite des Gebäudekomplexes) für ein ruhigeres Mikroklima. Ist dies nicht möglich, können architektonische Vorhänge oder ein halbgeschlossener Eingangsbereich dies simulieren.

- Einhaltung der Vorschriften: Stellen Sie bei der Schaffung eines Mikroklimas sicher, dass alle vorgenommenen Änderungen den örtlichen Vorschriften entsprechen. Beispielsweise schreiben Energievorschriften wie ASHRAE 90.1 oder die International Energy Conservation Code (IECC) vor, dass ein Eingangsbereich vorhanden sein muss oder Alternativen verwendet werden müssen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Entwurf diese Anforderungen erfüllt (z. B. Türschließer, angemessene Isolierung der Wände des Eingangsbereichs). Brandschutzvorschriften können die Verwendung von Heizgeräten oder offenen Flammen in Eingangsbereichen einschränken. Verwenden Sie daher elektrische oder sicher installierte Strahlungsheizungen. Barrierefreiheitsvorschriften verlangen, dass alle hinzugefügten Elemente (Fußmatten, Gitterroste, Höhenunterschiede) keine Stolpergefahr darstellen – Fußmatten müssen beispielsweise versenkt oder befestigt sein, Höhenunterschiede dürfen nicht mehr als 6 mm betragen oder müssen, wenn sie höher sind, mit geeigneten Rampen ausgestattet sein (gemäß ADA/ISO). Transparenz ist großartig, aber beachten Sie, dass zu viel Glas dazu führen kann, dass Vögel dagegen fliegen oder sehbehinderte Benutzer verwirrt werden – verwenden Sie Markierungen an großen Glastüren.

Fallstudien und Präzedenzfälle:

- Kanada (Montreal): In typischen Bürogebäuden in Montreal sind Doppeltüren gesetzlich vorgeschrieben, aber einige Gebäude gehen noch darüber hinaus. Der Komplex Place Ville-Marie im Stadtzentrum wurde um einen neuen Eingangsbereich erweitert, der mit einem Luftvorhang ausgestattet ist, der warme Luft in den Bereich bläst, in dem die Türen im Winter geöffnet sind. Dadurch entsteht eine unsichtbare Wand, wenn die Türen geöffnet sind. Die Untergrundstadt von Montreal (ein Netz aus geschlossenen Korridoren, die die Gebäude miteinander verbinden) ist hingegen eine extreme Lösung, die dafür sorgt, dass Sie bis zu Ihrem endgültigen Zielort nie mit der Kälte draußen in Berührung kommen. In kleinerem Maßstab richten viele Geschäfte in Montreal jeden Winter temporäre Eingangsbereiche (kleine Plastiküberdachungen) ein. Dies zeigt, dass man sich des Wertes eines permanenten Eingangsbereichs oder besserer Türheizungen bewusst ist.

- Japan: Die Engawa in japanischen Häusern sind nicht nur ein kulturelles Element, sondern auch ein klimatisches Element. Im Sommer dienen sie als schattiger und luftiger Puffer, dank der tiefen Dachvorsprünge kann man sich vor der Sonne schützen und gleichzeitig eine leichte Brise genießen. Im Winter dienen sie als Isolierung, wenn sie nachts mit Sudare (Schiebeläden) verschlossen werden. Moderne Interpretationen des Engawa in der japanischen öffentlichen Architektur schaffen angenehme Mikroklimata: So schafft beispielsweise eine Bibliothek mit einem engawa-ähnlichen, verglasten Vorbau, in dem Pflanzen wachsen, eine warme Oase zum Lesen, indem sie die kalte Luft draußen hält.

- Korea: Traditionelle Hanok-Häuser verfügen über tiefe Dachvorsprünge + Maru, die als Wärme- und Sozialschwelle dienen. Im Winter wärmten sich die Menschen auf dem Maru in der Sonne (über dem kalten Boden und meist nach Süden ausgerichtet) auf, bevor sie die mit Ondol beheizten Räume betraten. Im Sommer fängt die offene Maru den Wind aus allen Richtungen ein (das heiße Dach darüber berührt die Menschen nicht). Heutzutage ahmen einige Cafés in Seoul dies nach, indem sie eine geschlossene Terrasse mit offenen Seiten bauen. Die Kunden nutzen diese Terrasse fast das ganze Jahr über, da sie eine angenehmere Temperatur als die Straße hat.

- Großbritannien/Europa: Im 19. Jahrhundert waren die gewölbten Durchgänge und Säulengänge entlang der Straßen der Städte teilweise auf das Mikroklima zurückzuführen – unter den geschlossenen gewölbten Durchgängen konnte man vor Regen und Sonne geschützt spazieren gehen und gleichzeitig „draußen” bleiben. Vor öffentlichen Gebäuden fungierte ein Säulengang als ähnlicher Puffer. Diese klassischen Säulengänge waren im Wesentlichen frühe Eingangshallen: Bevor die Menschen durch die großen Türen traten, konnten sie sich auf den Treppen unter dem Dach versammeln und so vor den Witterungseinflüssen geschützt werden. Moderne Entwürfe wie das Pompidou-Zentrum Metz in Frankreich schaffen durch ein riesiges schräges Dach über dem Eingangsbereich einen Zwischenraum, der als Klimazone dient. In London verfügen neue Bürohochhäuser in der Regel über doppelseitige Lobbys – eine Glasfassade, die ein hohes Atrium bildet, das als Puffer zur Straße hin dient. Dies schützt vor Wind und konditioniert die Luft vorab, sodass sich die Menschen in diesem Atrium treffen können, ohne in der Kälte oder in der Heizungszentrale ausharren zu müssen.

- USA (Südstaaten): Die ikonische Südveranda, wie sie in New Orleans oder Charleston zu finden ist, zeigt, dass die Umwandlung der Schwelle in einen sozialen Treffpunkt auch bedeutet, sie komfortabel zu gestalten – hohe Decken, die die warme Luft nach oben steigen lassen, schattige Veranden, Ventilatoren und die Nähe zu Wohnräumen. Wenn man dies auf öffentliche Gebäude anwendet, entstehen in Schulen und Gemeindezentren geschlossene Eingangsbereiche oder Windschutzvorrichtungen. In einigen neuen Bibliotheken in Texas gibt es beispielsweise direkt neben dem Eingang eine offene Leseveranda mit großen Ventilatoren und Sprühnebelanlagen, die die Menschen dazu animiert, auch im Sommer hier zu sitzen.

Eine Schwelle, die auf Ihren Komfort bedacht ist, lädt Sie auf natürliche Weise dazu ein, langsamer zu werden, sich zu unterhalten oder nachzudenken. Anstatt mit hochgezogenem Kragen ins Innere zu laufen, um sich vor dem Wind zu schützen, können Sie unter dem Vordach stehen bleiben und die Aussicht genießen oder sich in der warmen Lobby aufhalten und sich unterhalten. Es sind Momente wie diese, in denen die Ränder eines Gebäudes den Gemeinschaftsgeist fördern. Technisch gesehen muss Architektur und Klimatechnik miteinander kombiniert werden, aber das Ergebnis ist nicht nur ein Durchgang, sondern ein Eingang, der sowohl im Januar als auch im Juli ein eigenständiger Ort ist.

4. Schwelle im städtischen Raum: Privatsphäre und gesellschaftliches Gleichgewicht

Warum ist das wichtig? Die Lage und Gestaltung von Schwellen gegenüber Straßen oder öffentlichen Plätzen bestimmt, wer sich dort versammelt, wer wen beobachtet und inwieweit das Gebäude interagiert oder sich abschirmt. Dies ist besonders wichtig für Programme, die Schutz erfordern, aber nicht wie isolierte Festungen wirken sollen, wie Hospize, Beratungsstellen, Bestattungsunternehmen und Frauenhäuser. Wir wollen Schwellen, die eine Gemeinschaftspräsenz ermöglichen (an denen Menschen zu einer Gedenkfeier oder einem Unterstützungstreffen zusammenkommen können), aber wir wollen verhindern, dass persönliche Momente zu einer öffentlichen Zurschaustellung werden (ein „Trauertheater”, in dem sich die Trauernden ausgestellt fühlen). Die Schwelle fungiert als Vermittler zwischen privatem und öffentlichem Raum: Ist sie zu offen, kann sie die Privatsphäre verletzen; ist sie zu geschlossen, kann sie die unterstützende Interaktion der Gemeinschaft entfremden und behindern. Gute Schwellenarchitektur beantwortet Fragen wie: Können Passanten ungestört eintreten oder am Rand stehen bleiben? Können die Nutzer im Inneren den Zwischenraum betreten, ohne sofort auf die Straße zu gehen? Wie funktionieren Sicht und Akustik innen und außen? Eine gute Gestaltung kann seltsame oder schädliche Situationen verhindern – zum Beispiel, dass jemand, der aus einem Traumazentrum kommt, sofort einer neugierigen Menschenmenge gegenübersteht, oder umgekehrt, dass eine Gedenkfeier bei Kerzenschein an der Schwelle durch eine leere Wand verhindert wird, die die Trauernden von den unterstützenden Nachbarn trennt.

Analyse der Sichtbarkeit und des sozialen Raums: Techniken wie die Analyse der Raumsyntax oder Sichtbarkeitsdiagramme helfen dabei, zu messen, wer wen innerhalb und außerhalb einer Schwelle sehen kann. Durch die Kartierung der Sichtlinien kann ein Designer beispielsweise sicherstellen, dass das Innere einer ruhigen Lobby nicht direkt von einem belebten Bürgersteig aus einsehbar ist – vielleicht durch einen Winkel oder einen Vorhang, der die direkte Sicht versperrt. Gleichzeitig möchten Sie vielleicht, dass der Schwellenbereich selbst (z. B. eine Veranda oder ein Vorhof) halb sichtbar ist, damit er zu einem öffentlichen Raum wird. Dies ist ein subtiler Balanceakt: Einige Ränder des Schwellenbereichs können durchlässig sein – visuell und physisch offen, um die Gemeinschaft zum Eintreten einzuladen –, während andere puffernd wirken können – sie bieten Schutz und Rückzugsmöglichkeiten.

Ein praktischer Ansatz besteht darin, poröse Schichten zu schaffen. Beispielsweise kann ein Gebäude über einen weitläufigen Eingangsbereich zur Straße hin verfügen (jeder kann eintreten, sich auf eine niedrige Mauer setzen usw.), aber durch eine schmalere Tür oder einen schmaleren Durchgang zu einem privateren Garten oder einer Lobby führen. Oder denken Sie an einen Eingang mit Ventil: eine Tür oder ein Durchgang, der bei öffentlichen Veranstaltungen weit geöffnet werden kann, aber normalerweise nur teilweise geöffnet ist. Viele Gotteshäuser nutzen diese Strategie – große Türen oder Zäune, die sich öffnen lassen, um die sich draußen versammelte Menschenmenge während der Zeremonien hereinzulassen (wodurch die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich verschwimmt), aber zu anderen Zeiten eine klare Grenze bilden.

Sicherheit und Komfort an den Rändern: Ein Aspekt, der oft übersehen wird, ist, wie sich die Schwelle in Bezug auf die Nacht- oder persönliche Sicherheit anfühlt. Eine gut gestaltete Schwelle sollte kein versteckter Gefahrenpunkt sein, sondern ein sicherer und einladender Ort. Die Nachtbeleuchtung ist sehr wichtig – eine vertikale Beleuchtung, die auf die Gesichter fällt (wie bereits erwähnt), sorgt dafür, dass sich die Menschen sicherer fühlen, weil sie andere sehen können. An Schwellen kann eine mehrschichtige Beleuchtung verwendet werden: zum Beispiel ein sanftes Licht, das von innen nach außen strahlt, und außen leichte Fußleuchten oder Wandleuchten. Es ist sehr wichtig, Blendung zu vermeiden – Sie möchten nicht, dass die Personen im Inneren durch die Außenstrahler geblendet werden oder dass die Personen im Außenbereich überhaupt nichts im Inneren sehen können (dies kann einen einseitigen Spiegeleffekt erzeugen, der den Personen im Inneren das Gefühl gibt, auf einer Bühne zu stehen). Ein Begriff, der in der Beleuchtung verwendet wird, lautet „innen sehen, ohne gesehen zu werden“ – dies wird in der Regel durch sorgfältig ausgerichtete Leuchten und gegebenenfalls reflektierende Glasflächen erreicht. Eine Möglichkeit besteht darin, dafür zu sorgen, dass das Außenlicht nicht zu schwach im Vergleich zum Innenlicht ist. So sehen Sie einen von außen beleuchteten Schwellenbereich, können aber nicht tief in die privaten Momente einer Person hineinsehen; von innen sehen Sie ein wenig von der Außenumgebung, aber wenn Sie sich in einem hellen Innenraum befinden, sehen Sie meist Reflexionen. Einige Beratungsstellen verwenden beispielsweise an der Eingangstür halbtransparente Scheiben oder gemustertes Glas, das die Sicht direkt trübt, aber das Licht durchlässt.

Ausstattung von Schwellen für soziale Nutzung: Wenn Sie möchten, dass Menschen Zeit an Schwellen verbringen oder diese als sozialen Treffpunkt nutzen, stellen Sie Sitz- und Lehngelegenheiten bereit. Einige Bänke oder ein niedriger Pflanzkübelrand können Menschen zum Sitzen einladen. Berücksichtigen Sie bei der Gestaltung verschiedene Bedürfnisse: Eine Sitzhöhe von 420–460 mm ist für die meisten Menschen bequem; fügen Sie mindestens zur Hälfte Rückenlehnen hinzu, damit ältere oder müde Menschen sich ausruhen können (manche bevorzugen vielleicht Rückenlehnenlose, um sich schnell hinsetzen zu können). Denken Sie auch an Haltegriffe – ein schmaler, hoher Griff oder Vorsprung in Stehhöhe (ca. 1,1 m) ermöglicht es Menschen, sich beim Warten bequem anzulehnen, ohne sich vollständig hinzusetzen (oft zu sehen an Bushaltestellen oder vor Cafés). Die Anlehnposition eignet sich für kurze Wartezeiten und sorgt dafür, dass die Person wach bleibt.

Ein weiterer Aspekt sind Alkoven oder Nischen. Wenn jemand traurig ist und sich ein wenig zurückziehen möchte (z. B. weil er drinnen eine schlechte Nachricht erhalten hat und nach draußen gegangen ist), kann es hilfreich sein, einen halbprivaten Bereich zu haben, in dem er sich geschützt und unbeobachtet fühlen kann – beispielsweise eine kleine Nische oder eine Bank mit einem Vorhang dahinter. Diese Idee stammt aus dem traumafokussierten Design: Menschen in Not suchen oft nach Ecken oder Wänden hinter sich, um sich sicher zu fühlen. Eine Nische an der Schwelle, eine U-förmige Bank oder eine kleine Veranda, in der ein oder zwei Personen etwas versteckt sitzen können, können schon ausreichen.

„Wer wen sieht“ steuern: Mit Zäunen, Vorhängen oder Höhenunterschieden können Sie die Sicht filtern. Ein entlang des Gehwegs verlaufender Zaun kann die direkte Sicht auf eine niedrige Veranda versperren, lässt jedoch Silhouetten und Licht durch (und sorgt so für ein einladendes Erscheinungsbild). Eine leichte Erhöhung der Schwelle (ein paar Stufen über dem Straßenniveau) kann psychologisch eine Trennung schaffen; klassische öffentliche Gebäude werden aus diesem Grund oft auf einem Sockel errichtet. Seien Sie jedoch vorsichtig: Stufen können die Barrierefreiheit beeinträchtigen. Wenn Stufen verwendet werden, sollten elegant integrierte Rampen vorhanden sein, damit jeder die Schwelle erreichen kann.

Akustisch können Wasserelemente oder schallabsorbierende Landschaftsgestaltungen zum Schutz der Privatsphäre eingesetzt werden. Das leise Plätschern eines Brunnens oder sogar das Rascheln von Pflanzen kann Gespräche übertönen. Das Ziel könnte sein, den Straßenlärm vom Bürgersteig bis zur Schwelle des Innenraums um mindestens 15 dB zu reduzieren. Dies steht im Einklang mit der Schaffung eines komfortablen Innenraums (wie bereits erwähnt, entspricht eine Reduzierung um ~15 dB dem Unterschied zwischen einer belebten Straße (~70 dB), die Menschen als akzeptabel empfinden, und einem ruhigen Raum (~55 dB)). Um dies zu erreichen, kann es erforderlich sein, direkt im Innenraum dicke Wände oder Doppelverglasung zu verwenden und den Abstand zu vergrößern. Mit jeder Verdopplung des Abstands von einer Punktquelle nimmt der Lärm im freien Raum um etwa 6 dB ab. Daher kann bereits eine Vergrößerung des Abstands von der Schwelle zur Straße um 5 bis 10 m den Verkehrslärm erheblich reduzieren, insbesondere wenn Elemente wie Zwischenzäune oder Hecken den direkten Schallweg behindern.

Strategien zur städtischen Ansiedlung:

- Rücksprünge und Vorbereiche: Auf einer städtischen Straße kann schon ein kleiner Rücksprung einen halböffentlichen Raum schaffen. Beispielsweise kann ein 2–3 Meter tiefer Vorplatz (gepflasterter Bereich) zwischen dem Bürgersteig und der Gebäudefassade als Schwellenverlängerung dienen. Wenn dieser Bereich für alle zugänglich ist, können sich Menschen dort versammeln, ohne sich technisch gesehen im Inneren aufzuhalten. Maggies Krebszentren schaffen in der Regel mithilfe der Landschaftsgestaltung eine solche Pufferzone: Bevor man die (eher private) Eingangstür erreicht, durchquert man einen Garten oder Innenhof (öffentlicher Bereich). Diese Schichtung verhindert, dass sich das Gebäude bis zum Bürgersteig ausdehnt. Wenn hingegen die Schwelle des Gebäudes direkt auf einen belebten Bürgersteig führt, können Sie durch Hinzufügen eines zurückgesetzten Eingangs die Türen um einige Meter nach hinten versetzen und so einen etwas vom Bürgersteig zurückgesetzten Eingangsbereich schaffen. Auf diese Weise können die Menschen beim Verlassen des Gebäudes aus dem Strom der Menschen herauskommen, bevor sie sich in die Menschenmenge begeben.

- Eckbedingungen: Wenn möglich, sollten Sie keine besonders empfindlichen Schwellen an Ecken mit 360°-Sicht und unvermeidlicher Menschenansammlung anbringen. Seiteneingänge oder Eingänge in der Mitte eines Blocks können diskreter sein. Wenn eine Anbringung an einer Ecke erforderlich ist, können Sie die Ecke durch die architektonische Gestaltung abwinkeln. Sie können beispielsweise die Tür um 45° drehen, damit sie von der Hauptstraße aus nicht direkt sichtbar ist. Oder nutzen Sie die Ecke für einen öffentlicheren Bereich (z. B. ein Café oder eine offene Lobby) und platzieren Sie den sensiblen Eingang an einer Stelle, die an die Ecke angrenzt und durch den öffentlichen Bereich geschützt ist.

- Durchlässigkeit und Kontrolle: Stellen Sie sich Schwellenkanten als zwei Arten vor: durchlässige Kanten, die die Interaktion der Gemeinschaft fördern (z. B. ein niedriger Zaun, über den Nachbarn mit den Menschen im Innenhof plaudern können), und undurchsichtige Kanten, die Privatsphäre bieten (z. B. eine massive Mauer, hinter der die Menschen im Innenhof einen Moment der Ruhe genießen können). In einem Entwurf können diese beiden Arten von Begrenzungen abwechselnd entlang der gesamten Umgebung verwendet werden. Beispielsweise kann der vordere Teil größtenteils offen sein, während die Seiten mit hohen Mauern umgeben sind, um die Sicht aus bestimmten Winkeln zu versperren. Oder eine Kapelle kann einen offenen Innenhof haben, um alle willkommen zu heißen, aber an den Seiten können Zäune stehen, um Passanten daran zu hindern, die Trauernden auf der Veranda direkt zu sehen.

- Unterstützende Infrastruktur: Wenn Schichten oder Versammlungen zu erwarten sind, planen Sie diese ein. Sie können während der Veranstaltungen mehrere Außensteckdosen für Mikrofone oder Beleuchtung oder einen etwas erweiterten Platz hinzufügen, auf dem sich die Menschen sicher aufhalten können, ohne die Straße zu blockieren. Sie können kleine Markierungen (z. B. Änderungen im Bürgersteig) hinzufügen, die darauf hinweisen, dass dies ein geeigneter Ort für Versammlungen ist. Auf diese Weise gestalten Sie die Schwelle sicher und legitimieren gleichzeitig die Nutzung dieses Bereichs durch die Gemeinschaft. Ein Beispiel hierfür wäre eine breite Treppe in einem Gemeindezentrum, die auch als Bühne für Nachbarschaftsveranstaltungen genutzt werden kann. Durch das Anbringen von Sitzstufen auf dieser Treppe muss die Menschenmenge nicht selbst eine Lösung finden.

Ein traditionelles Lychgate am Eingang eines Kirchhofs bildet eine Schwelle zwischen dem öffentlichen und dem heiligen Bereich. Sein Dach und seine Seitenwände bieten den Trauernden Privatsphäre und Schutz, während der offene vordere Teil die Gemeinde empfängt. Das Gleichgewicht zwischen diesen geschlossenen und offenen Bereichen ermöglicht es, dass Versammlungen (z. B. zur Begrüßung des Priesters oder zum Warten auf den Sarg) in Würde stattfinden können – halb sichtbar für die Öffentlichkeit, aber nicht offen zur Straße hin.

Traumainformierte Schwellen: Die Schwellenkonstruktion für Gebäude, die mit Traumata zu tun haben (z. B. Frauenhäuser, Krankenhäuser, Bestattungsunternehmen), kann aktiv traumainformierte Prinzipien beinhalten: Sicherheit, Vertrauen, Wahlmöglichkeiten, Zusammenarbeit und Stärkung. Sicherheit kann klare Sichtlinien (keine toten Winkel, in denen sich jemand unsicher fühlen könnte) und Fluchtwege (die Gewissheit, dass man einen Raum leicht verlassen kann, wenn man sich bedrängt fühlt) bedeuten. Eine gute Schwelle kann zwei Ausgänge haben – nicht im wörtlichen Sinne mehrere Vordertüren, sondern zusätzlich zur Haupttür eine offene Seitentür, damit sich die Menschen nicht eingesperrt fühlen. Privatsphäre kann bedeuten, dass es Ecken gibt, in die man sich zurückziehen kann. Stärkung und Inklusion können bedeuten, den Raum einladend zu gestalten – mit warmen Materialien, vielleicht Kunstwerken oder Symbolen, die bei der Gemeinschaft Anklang finden (da jedoch nicht jeder denselben Hintergrund hat, sollten diese nicht zu religiös oder spezifisch sein, sofern dies nicht angemessen ist).

Akustische und visuelle Dämpfung: Wenn die Schwelle an einer lauten Straße liegt, kann eine Landschaftsgestaltung zur akustischen Dämpfung beitragen. Dichte Sträucher sind zwar für sich genommen keine besonders wirksamen Schallschutzvorrichtungen, können aber in Kombination mit Zäunen den hochfrequenten Straßenlärm etwas reduzieren. Wie bereits erwähnt, erzeugen Wasserelemente ein angenehmes weißes Rauschen, das weniger angenehme Geräusche überdeckt (eine Technik, die in einigen Hospizgärten verwendet wird). Optisch kann eine Kombination aus transparenten und halbtransparenten Elementen wirksam sein: zum Beispiel eine halbhohe Wand aus Milchglas – Menschen sehen Formen und Licht, aber keine Details. Oder ein dekorativer Metallschirm mit Mustern, durch den man aus bestimmten Blickwinkeln hindurchsehen kann (wie bei den im Nahen Osten verbreiteten Mashrabiya-Schirmen, die es ermöglichen, die Straße zu beobachten, ohne von innen vollständig sichtbar zu sein).

Soziale Integration: Wir müssen auch folgende Frage berücksichtigen: Wie lädt die Schwelle die Bevölkerung angemessen ein? Beispielsweise könnte ein Gemeindezentrum über eine offene Lobby in Form einer Galerie oder eines kleinen öffentlichen Saals verfügen – mit einem Schild an der Schwelle, auf dem „Jeder ist willkommen” steht, und vielleicht einigen Sitzgelegenheiten, die die Menschen dazu animieren, diese halböffentliche Lobby zu betreten. Ein Pflegeheim hingegen lädt vielleicht nicht alle ein, aber es kann der Gemeinschaft erlauben, sich bis zu einem bestimmten Punkt zu nähern (z. B. durch einen Kerzenständer an der Eingangstür, den jeder betreten kann). Die Gestaltung dieser Schnittstelle sagt viel über die Beziehung der Einrichtung zu ihrer Umgebung aus.

- Pfarrfriedhöfe (Vereinigtes Königreich): Sie sind in der Regel von niedrigen Steinmauern und Lychgates (Friedhofstoren) umgeben. Diese bilden eine mehrschichtige Grenze – man kann außerhalb der Mauer stehen und mit jemandem im Inneren sprechen oder sogar Blumen hineinstecken, aber man spürt die Grenze. Bei den meisten wurden im Laufe der Zeit Zäune errichtet, um mehr Privatsphäre zu schaffen. Bei öffentlichen Gedenkfeiern (Remembrance Day usw.) werden diese Grenzen jedoch zu Versammlungsorten: Die Menschen versammeln sich vor der Mauer, und diejenigen innerhalb und außerhalb der Mauer verfolgen gemeinsam die Veranstaltung. Die Schwelle (der Türbereich) ist der Mittelpunkt und wird durch diesen Schutzraum kontrolliert. Sie verhindert, dass jeder frei eintreten kann; man passiert sie mit Respekt.

- Öffentliche Bibliotheken: Moderne Bibliotheken sind in der Regel sehr offen und auf die Gemeinschaft ausgerichtet. Ihre Eingänge können große Glasfronten haben, um die Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten im Inneren zu lenken. Ihre Innenausstattung ist jedoch so gestaltet, dass man beim Betreten sofort in eine Lobby oder ein Café gelangt (direkt neben den Fenstern, durch die viel Straßenlärm hereinkommt, befinden sich keine ruhigen Lesetische). Die Seattle Central Library beispielsweise hat eine riesige Glasfront, aber die ruhigen Lesebereiche befinden sich in den oberen Stockwerken, während das Erdgeschoss ein lebhafterer öffentlicher Bereich ist. Eine Stadtteilbibliothek kann einen kleinen Platz mit Bänken an der Vorderseite umfassen, der mit dem Bürgersteig verbunden ist (für diejenigen, die außerhalb der Öffnungszeiten der Bibliothek warten oder einfach nur Zeit verbringen möchten). In der Regel bleiben die Lobbys nachts beleuchtet und dienen als Zeichen, ohne den Innenraum vollständig zu zeigen, wodurch ein Gleichgewicht zwischen Offenheit und Sicherheit hergestellt wird.

- Stoops und Taschenplätze (USA): In dicht besiedelten Städten wie New York sind die als stoop bezeichneten Vorderseiten von Stadthäusern halböffentliche Räume. Die Menschen sitzen auf den Stoops und unterhalten sich mit ihren Nachbarn auf dem Bürgersteig – dies ist eine Erweiterung des öffentlichen Lebens auf den privaten Bereich. Designer, die dies auf größere Gebäude übertragen, fügen als Schwelle Taschenplätze oder verbreiterte Bürgersteige hinzu. Ein Beispiel hierfür ist ein visuell zugänglicher Garten eines Wohnhauses, in dem die Bewohner mit Passanten in Kontakt treten können, der jedoch in der Regel durch einen Zaun oder einen Höhenunterschied als halbprivater Bereich gekennzeichnet ist. Ein großartiges Beispiel für ein öffentliches Gebäude ist die Renovierung des Lincoln Centers in New York: Das Opernhaus hat eine neue Schwelle erhalten – ein geneigtes Grasdach (öffentlich), auf das jeder klettern kann, und darunter eine Lobby mit Glaswänden, durch die man hineinsehen kann (so bleibt der hochkulturelle Innenraum nicht unzugänglich, aber ohne Ticket kann man ihn nicht betreten – ein Ausgleich durch die verschiedenen Ebenen).

- Tempelzugänge (Asien): Die traditionellen Zugänge zu Tempeln in Korea und Japan variieren in der Regel zwischen engen, geschlossenen Abschnitten (durch Türen oder zwischen Mauern) und weiteren Innenhöfen. Dieser Rhythmus choreografiert die Geschwindigkeit: Die Menschen verlangsamen ihr Tempo in den engen Bereichen, stellen sich gegebenenfalls in einer Reihe auf und versammeln sich dann in den Innenhöfen, um Gruppenrituale durchzuführen. Dadurch wird auch der Blickwinkel kontrolliert – man kann das heilige Zentrum des Tempels nicht sofort von der Straße aus sehen; jede Tür gibt ein wenig mehr davon preis. Dieses Prinzip, das an die moderne Stadtplanung angepasst wurde, könnte bedeuten, den Eingang eines Heilzentrums als gewundenen Weg zu gestalten, auf dem sich geschlossene und offene Räume abwechseln, sodass man sich, wenn man die Tür erreicht, psychologisch weit von der Stadt entfernt fühlt.

- Nach außen offene Gemeinschaftszentren (Kanada): Viele moderne Gemeinschaftszentren oder Schulen in Kanada verfügen über geschlossene Freiflächen, die den Eingangsbereich effektiv nach außen erweitern. Beispielsweise ermöglicht ein großes Vordach, das einen Teil des Vorhofs überdeckt, die Durchführung von Veranstaltungen oder die Schaffung von Schatten auch bei Regen. Im Innenvorraum befinden sich in der Regel große Schiebetüren oder bewegliche Wände, die bei gutem Wetter geöffnet werden können, wodurch die Innen- und Außenbereiche miteinander verbunden werden. Auf diese Weise können Feierlichkeiten oder Mahnwachen je nach Größe der Menschenmenge auf natürliche Weise vom Innen- in den Außenbereich übergehen. Selbst wenn sie geschlossen sind, ermöglichen diese Glaswände der Öffentlichkeit einen Blick auf das Geschehen im Inneren (z. B. Veranstaltungen oder Kunstwerke) und machen das Gebäude zugänglicher. Ein Beispiel dafür ist der Gerichtsgebäudekomplex Robson Square in Vancouver. Dieses Gebäude ist zwar kein Gemeinschaftszentrum im eigentlichen Sinne, verfügt jedoch über riesige offene Treppen und Terrassen, die als Schwellenbereiche dienen und häufig für Proteste und Mahnwachen genutzt werden. Die Architektur hat diese halböffentlichen Plattformen bewusst als Teil der sozialen Teilhabe des Gebäudes gestaltet.