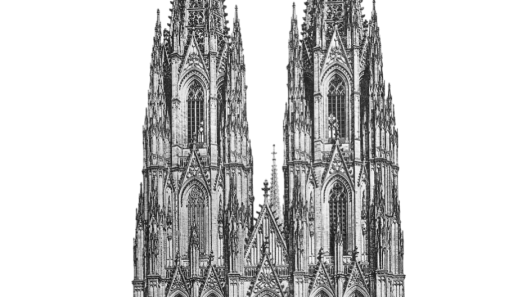

Die historische Entwicklung und die Ursprünge der Zeremonienarchitektur

Shintoistische und buddhistische Einflüsse

Shintoismus und Buddhismus bilden seit langem die Grundlage der japanischen Religionen und haben sich gegenseitig in ihrer räumlichen Ausprägung vertieft. Seit der Antike haben sich Shinto-Schreine in Japan zu Orten entwickelt, an denen die spirituelle Präsenz der Natur verehrt wird, und die prächtigen architektonischen Techniken und Stile der aus dem chinesischen Festland importierten buddhistischen Tempel wurden in diese Schreine integriert, wodurch immer größere Torii-Tore und Tempelpavillons entstanden. Die Verschmelzung dieser Stile trug nicht nur zur formalen Schönheit bei, sondern auch dazu, dass die Besucher einen Eindruck von Ritualität verspürten, als architektonischer Ausdruck von „Reinheit”.

Ein konkretes Beispiel dafür ist die Große Buddha-Halle des Todaiji-Tempels in Nara, die zumindest als buddhistisches Bauwerk eng mit Reinigungs- und Opferritualen verbunden ist, die Reinheit symbolisieren. Es ist bekannt, dass sich auch shintoistische Reinigungsrituale wie Misogi tiefgreifend auf die Anordnung der Hallen und die Gestaltung des Zugangs zum Tempel ausgewirkt haben.

Die Seiganto-ji-Pagode ist ein buddhistischer Tempel. Im Hintergrund ist der Nachi-Wasserfall zu sehen.

Tempelarchitektur der Nara- und Heian-Zeit

Während der Nara-Zeit (710-794) wurde der Bau offizieller Tempel, der mit der Errichtung des Großen Buddha seinen Höhepunkt erreichte, als nationales Projekt gefördert und führte zur Entstehung riesiger Tempelkomplexe wie Todai-ji und Kofuku-ji. Diese Gebäude basieren zwar auf der Symmetrie der Tang-Dynastie in China, zeichnen sich jedoch auch durch die Entwicklung japanischer formaler Schönheiten wie Dachvorsprünge und Kumimono aus. Die groß angelegten Holztechniken, die in der Großen Buddha-Halle angewendet wurden, hatten einen großen Einfluss auf die spätere Tempelarchitektur.

In der Heian-Zeit (794-1185), als die Hauptstadt nach Heian-kyo verlegt wurde, wurde die asymmetrische Anordnung der Tempelgebäude in Übereinstimmung mit den esoterischen Ritualen der Bergtempel deutlicher. Mit der Reifung der aristokratischen Kultur entstanden in dieser Zeit auch räumliche Kompositionen, die Architektur und Gärten miteinander verbanden, wie beispielsweise die elegant geschwungene Dachkonstruktion der Anka-Halle des Uji Byodoin und der dahinter liegende Garten der reinen Erde.

Die Entstehung der Teezeremonie und die Entwicklung des Teehauses

Die Teezeremonie wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts während der Muromachi-Zeit (1336-1573) unter Samurai-Familien und Zen-Priestern populär und führte zur Entstehung des Chashitsu, einem einfachen Raum, der mit dem Zen-Geist in Verbindung gebracht wird und die Spiritualität betont. Insbesondere die Chashitsu von Sen no Rikyu sind bekannt für ihre Gestaltung, in der die Ästhetik von „Wabi“ und „Sabi“ auf nur wenigen Tatami-Matten in einem kleinen Raum vollständig zum Ausdruck kommt.

Am Ende des 16. Jahrhunderts, in der Azuchi-Momoyama-Zeit, übte Hideyoshis goldenes Teehaus als Symbol für Macht und Kunst einen starken Einfluss aus, während sich der Wabicha-Geist immer mehr der Suche nach Einfachheit zuwandte. Die dabei verwendeten Lehmwände und mit Kohle gestrichenen Hölzer wurden zu grundlegenden Elementen des Teehauses, da sie dem Raum Ruhe verliehen und Spuren der Zeit hinterließen.

Zen und das Konzept der „Stille“.

In der Zen-Philosophie werden die Grenzen der Stille, die als „Ma“ bezeichnet wird, als wichtig angesehen, und der Raum selbst dient als Ort der Meditation. Der weiße Sandgarten im Karesansui-Stil und das schlichte Interieur im Shoin-Stil wurden so gestaltet, dass sie durch die Beseitigung von Unnötigem eine dauerhafte Atmosphäre schaffen und einen „leeren Raum“ bieten, der wie ein Spiegel die Gedanken des Benutzers widerspiegelt.

Tatsächlich gibt der Steingarten des Ryoanji-Tempels mit seiner Steinmetzkunst und dem weißen Sand dem Betrachter Zeit zum Nachdenken und Reflektieren. Dieser Ansatz, der Stille als architektonische Sprache versteht, wird häufig in der minimalistischen und durchdachten Raumgestaltung der zeitgenössischen Architektur übernommen.

Die Sukiya-Architektur der Edo-Zeit.

Zu Beginn der Edo-Zeit entwickelte sich der Sukiya-Zukuri-Stil (Sukiya-Architektur) stark weiter, der die Einfachheit und Schönheit des Teezeremonie-Raums in den Wohnbereich integrierte und dabei die Ideen von Sen no Rikyu weiterführte. Sukiya bedeutet „sein Hobby lieben“, und der Geist der Teezeremonie wurde durch die Verwendung natürlicher Materialien in der Gestaltung der Säulen und Shoin-Räume und sogar in der Anordnung der Vertiefungen in den Alltag integriert.

Dieser Stil hat sich auf Minka und Machiya ausgebreitet und wurde in der modernen Architektur zu einer vereinfachten Bauweise mit Stahlrahmen und Glas weiterentwickelt. Von den alten Arashiyama-Ryotei-Restaurants in Kyoto bis hin zu den modernen japanischen Häusern von heute bietet die Sukiya-Ästhetik seit Jahrhunderten einen Ort für „stille Rituale”.

In traditionellen japanischen Teestuben wird jedes Element bewusst eingeschränkt, um ein tiefes Gefühl der Präsenz und Verbundenheit zu fördern. Die begrenzte Größe und das Fehlen unnötiger Dekorationen laden die Teilnehmer dazu ein, sich ganz auf das Ritual selbst einzulassen. Die sorgfältige Auswahl der Materialien, von der Textur der Lehmwände bis hin zu den sanften, gefilterten Lichtspielen, schafft eine ruhige Atmosphäre der Konzentration. Räumliche Übergänge wie der niedrige Eingang verstärken die Bescheidenheit und lenken die Gedanken der Gäste auf die Kontemplation. Zusammen verwandeln diese Gestaltungsprinzipien einen einfachen Raum in einen Ort der Achtsamkeit und ästhetischen Harmonie.

Designprinzipien im Teesalon

Bereichsverengung und Vertrautheit

Der Teeraum ist in der Regel nicht größer als 4,5 Tatami-Matten und schafft eine gemütliche Atmosphäre, in der Gastgeber und Gäste dicht beieinander sitzen. Dieser kompakte Raum fördert ruhige Gespräche und gemeinsame Erlebnisse, da jede Bewegung und Geste in diesem begrenzten Raum an Bedeutung gewinnt. Durch die bewusste Begrenzung der Größe beseitigen die Architekten ablenkende Elemente und laden die Teilnehmer dazu ein, sich zu entschleunigen und ihre Aufmerksamkeit aufeinander und auf die Zeremonie zu richten.

Die Rolle des Tokonoma (Nische)

Tokonoma ist eine erhöhte Nische, in der ein einzelnes Pergament oder ein saisonaler Blumenstrauß ausgestellt wird und die als Mittelpunkt und spiritueller Ankerpunkt des Raumes dient. Die Tokonoma ist strategisch gegenüber dem Eingang positioniert und lenkt die Bewegungen und Gedanken der Gäste, sodass sie sich auf die Botschaft des Gastgebers konzentrieren. Diese subtile theatralische Geste verleiht dem Raum einen Zweck und fördert eine nachdenkliche Stimmung und Respekt für die ausgestellten Kunstwerke.

Wand- und Deckenstrukturen

Die Innenwände sind in der Regel mit Lehm- oder Tonputz verkleidet, was ihnen eine warme, taktile Oberfläche verleiht, deren Farbtöne sich im natürlichen Licht subtil verändern. Bei den freiliegenden Holzbalken und Decken werden grob behauene Materialien verwendet, die die Maserung und Unvollkommenheiten des Holzes hervorheben und damit die Unvollkommenheit und Einzigartigkeit von Wabi-Sabi widerspiegeln. Diese ehrliche Ausdrucksweise des Gebäudes fördert eine organische Verbindung zwischen der bebauten Umgebung und der natürlichen Welt.

Wie wird natürliches Licht einbezogen?

Die Fenster im Teeraum sind klein und meist mit Shōji-Vorhängen versehen, wodurch ein diffuses, ruhiges Licht den Raum durchflutet, ohne dass ablenkende Ausblicke die Zeremonie stören könnten. In den kalten Monaten sorgt ein eingebauter Ofen unter dem Tatami für eine warme Ausstrahlung, während bei Zeremonien im Sommer ein tragbarer Grill verwendet wird, um den Fokus auf das Ritual zu richten, anstatt auf die Außenluft. Diese kontrollierte Modulation des Lichts unterstreicht die saisonalen Rhythmen und verstärkt die sinnliche Tiefe des Erlebnisses.

\ዄ Der Fluss des Flusses und Rituale

Die Gäste betreten durch eine niedrige, quadratische Nijiriguchi-Tür, die sie dazu zwingt, sich zu verbeugen und zu hocken, und lassen damit symbolisch die weltliche Hierarchie an der Schwelle zurück. Von der Ankunft im Roji-Garten über die Machiai-Wartepavillons bis hin zum Teeraum ist jeder Schritt choreografisch so gestaltet, dass er den Geist auf Stille und Respekt vorbereitet. Diese bewusste Inszenierung verwandelt Bewegung in Achtsamkeit und macht aus einem einfachen Gang eine Brücke zwischen Alltäglichem und Zeremoniellen.

In der japanischen Tempelarchitektur verbinden sich Maßstab und Ritual zu Orten, die sowohl monumental als auch intim wirken. Das große Eingangstor oder Sanmon markiert die spirituelle Schwelle, hinter der die Außenwelt zurückbleibt. Eine gerade Mittelachse verbindet das Tor mit der Haupthalle und führt Pilger und Praktizierende auf einer sorgfältig choreografierten Reise. Hinter diesen räumlichen Bewegungen verbirgt sich eine elegante Tischlerkunst (sukiya-zukuri), die das freiliegende Holz und die fein miteinander verbundenen Holzbalken hervorhebt. Oben schützen und definieren die weitläufigen Dachbögen und tiefen Dachvorsprünge nicht nur die Silhouette jedes Gebäudes, sondern verschmelzen auch nahtlos mit den angrenzenden Gärten, um den heiligen Bereich auf die Natur auszuweiten. Zusammen weben diese Elemente eine transzendente Erzählung, die in der Tradition verwurzelt ist, aber auch bei zeitgenössischen Besuchern Resonanz findet.

Maßstab und Pracht in der Tempelarchitektur

Die Symbolik der Tür (Sanmon)

Sanmon, was wörtlich „Bergtor“ bedeutet, steht als monumentale Schwelle eines Zen-buddhistischen Tempels und symbolisiert den Übergang zu den drei Erlösungen: Leere, Formlosigkeit und Wunschlosigkeit. Dieses imposante Bauwerk, traditionell ein zweistöckiges Nijūmon, vermittelt sowohl eine Botschaft der Begrüßung als auch der Ehrfurcht und markiert eine klare Trennung zwischen weltlichen und heiligen Bereichen. Im Nanzenji in Kyoto erinnert das 22 Meter hohe Sanmon-Tor mit seinem Panoramablick auf die Stadt die Pilger an die Weite der Welt, die nach innerer Ruhe strebt. Laut JAANUS reinigt das Durchschreiten der Balken rituell den Geist und bringt den Eintritt in Einklang mit der spirituellen Wiedergeburt.

Hauptsalonachse und Sando (Annäherung)

Der Hondō oder Hauptsaal befindet sich am Ende eines geraden Sando (Zugangsweg) und unterstreicht die disziplinierte Annäherung an das heilige Bildnis. Entlang dieser Achse, von den Außentüren über die Zwischenhallen bis hin zum inneren heiligen Raum, werden die Pilger dazu angehalten, sich von ablenkenden Dingen zu befreien und sich mental auf die Hingabe vorzubereiten. Der Hauptsaal im Setchūyō-Stil im Kakurin-ji ist ein Beispiel dafür, wie die unterschiedlichen architektonischen Einflüsse der axialen Planung zu einer harmonischen spirituellen Reise zusammengeführt werden.

Sukiya-Zukuri und Holzschnitzerei

Sukiya-zukuri, inspiriert von der Ästhetik des Teehauses, betont die raffinierte Schlichtheit und sichtbare Handwerkskunst, die für Tempel mit Holzbauweise charakteristisch ist. Dieser Stil, der sich durch schlanke Säulen, filigrane Eckverbindungen und freiliegende Balkenenden auszeichnet, zelebriert die natürliche Schönheit des Holzes und die Präzision der Tischlerarbeit. In Gebäuden wie der Kaiserlichen Villa Katsura haben erfahrene Zimmerleute Zapfen- und Schlitzverbindungen verwendet, um die strukturelle Integrität ohne Metallverbindungselemente zu gewährleisten, und so eine perfekte Mischung aus Funktion und Kunst geschaffen.

Geschwungene Dachlinien und tiefe Dachüberstände

Japanische Tempeldächer sind in der Regel mit Karahafu oder geschwungenen Dachvorsprüngen versehen, die den Dachrändern Eleganz und eine Aufwärtsbewegung verleihen. Über die Ästhetik hinaus leiten die hochgezogenen Dachränder Regenwasser von den Wänden ab und lassen sanftes Licht unter den Vorsprung fallen, wodurch die Innenbeleuchtung verbessert wird. Tiefe Dachvorsprünge schützen Holzkonstruktionen auch vor Witterungseinflüssen und spiegeln eine pragmatische Reaktion auf das Klima Japans wider, während sie durch ihr Ausmaß und ihr Schattenspiel die Bedeutung des Gebäudes unterstreichen. Die lebendigen Polychromie und die sorgfältig gearbeiteten Balken, die im Todaiji in Nara zu sehen sind, zeigen, wie die Dachkrümmung zu einer Leinwand für kontinentale Einflüsse und religiöse Symbolik wurde.

Kontinuität mit Gärten

Tempelanlagen gehen oft nahtlos in sorgfältig angelegte Gärten über und verwischen die Grenzen zwischen gebauter Form und Landschaft. Ob Karesansui-Steinkompositionen oder Spazierwege – diese Gärten erweitern die spirituelle Erzählung des Tempels auf die Natur und laden dazu ein, sich in jedem Stein und jeder Pflanze zu spiegeln. Saisonale Pflanzen und Steinwege schaffen eine dynamische Interaktion zwischen Textur und Form und führen die Besucher auf einem meditativen Weg zum Hauptsaal. Elemente wie Trittsteine und Kiesflächen verstärken das Konzept der Reise und verbinden jede architektonische Bewegung mit der Lebensumgebung dahinter.

Die Schaffung von Stille in architektonischen Bereichen basiert auf einer sorgfältigen Auswahl von Materialien und Oberflächen, die mit dem Sehen, Fühlen und Hören interagieren. Die Wahl von massivem, unverziertem Holz mit sichtbaren Wachstumsringen verleiht Innenräumen Wärme und ein Gefühl von natürlichem Rhythmus. Die Integration von Naturstein und Moosgärten überträgt diese sinnliche Kontinuität auf den Außenbereich und verankert die Räume mit lebendigen Texturen. Traditionelle japanische Verkleidungen – Ashi-Papier und Lehmputz – erinnern an taktile Fülle und mildern gleichzeitig die Akustik. Das auffällige Zusammenspiel von schwarzem Lack und hellem Holz definiert den visuellen Fokus und verstärkt durch den Kontrast die Ruhe. Schließlich sorgen spezielle akustische Deckenmaterialien dafür, dass der Raumklang nicht gestört wird, indem sie Geräusche absorbieren.

Auswahl von Massivholz und Ausdruck von Wachstumsringen

Das aus langsam wachsenden Bäumen ausgewählte Kernholz weist deutliche Wachstumsringe auf, die als lebendige Aufzeichnung der Umweltzyklen und der Zeit selbst dienen. In japanischen Innenräumen werden breite Sugi- (Cryptomeria japonica) oder Keyaki- (Zelkova serrata) Bretter wegen ihrer dichten, gleichmäßigen Ringe geschätzt, die bei natürlicher Bearbeitung feine Streifenmuster bilden. Unbehandelte oder leicht geölte Oberflächen lassen diese konzentrischen Linien hervorstechen und laden die Bewohner des Hauses dazu ein, über die Herkunft des Holzes und die vergangenen Jahre nachzudenken. Diese taktile Ehrlichkeit verleiht dem Raum Authentizität und fördert eine meditative Ruhe.

Steine und Moos im Gartendesign

Naturstein- und Moosgärten verwandeln Außenhöfe in ruhige, lebendige Leinwände, die die Stille im Innenraum verstärken. Sorgfältig platzierte Steine symbolisieren Berge, während Moosteppiche, wie im Saihō-ji in Kyoto, eine weiche Oberfläche bieten, die Schritte dämpft und an alte Waldböden erinnert. Der Kontrast zwischen rauen, abgenutzten Steinen und üppigem Moos regt zu vorsichtigen Schritten und ständiger Beobachtung an und lässt die Grenze zwischen gebauter Form und Landschaft verschwimmen. Die saisonalen Veränderungen der Moosfarbe und der Steinpatina regen die Sinne zusätzlich an und verstärken die stillen Rhythmen der Natur.

Die Textur und Wärme von Washi und Lehmputz

Washi-Papiervorhänge und Lehmputzwände sorgen für ein doppeltes Sinneserlebnis: visuelle Diffusion und akustische Dämpfung. Die faserige Struktur von Washi verteilt das Licht sanft, reduziert Blendeffekte und sorgt für ein im Laufe des Tages wechselndes Lichtspiel. Darunter absorbieren Lehmwände aus Ton, Sand und Naturfasern mittlere und hohe Frequenzen und reduzieren so die durch alltägliche Aktivitäten verursachten Echos. Die feinen Unregelmäßigkeiten beider Materialien zelebrieren die Unvollkommenheit des Wabi-Sabi, laden zum Berühren ein und fördern eine taktile Ruhe, die die stille Atmosphäre ergänzt.

Der Kontrast zwischen schwarzem See und unbehandeltem Holz

Die Interaktion zwischen dem tiefen, glänzenden Schwarz und dem blassen, rohen Holz schafft einen visuellen Rahmen, der das Bewusstsein für Raum und Stille schärft. In Innenräumen, in denen Yakisugi-Techniken zum Einsatz kommen, absorbieren die geschwärzten Oberflächen das Licht und lenken den Blick auf die unbehandelten Eschen- oder Ahornholzpfosten, wodurch Bewegung und Stille definiert werden. Diese scharfe Gegenüberstellung verstärkt den minimalistischen Ethos, indem sie dekorative Ablenkungen reduziert und Form und Textur betont. Die reflektierende Qualität des Lakenin macht die Umgebung durch die Reflexion subtiler Lichtveränderungen empfindlicher und lebendiger, aber dennoch ruhig.

Akustikdeckenmaterialien für die Schallabsorption

Architekten wählen in der Regel Deckenplatten mit einem hohen Schallabsorptionskoeffizienten (NRC) von über 0,70, um die geschaffene Stille zu bewahren. Mit Melamin oder recycelter Baumwolle gefüllte Mineralwolleplatten und perforierte Gipsplatten absorbieren die Schallenergie und verhindern so den Hall in Gemeinschaftsräumen und Fluren. In vielen zeitgenössischen Neuinterpretationen traditioneller Räume werden diese Platten auf Holzkisten oder hinter gespannten Akustikstoffen versteckt, um den Lärm zu kontrollieren und gleichzeitig die ästhetische Integrität zu bewahren. Das Ergebnis ist eine Umgebung, in der jede flüsternde Bewegung und die Abwesenheit von Geräuschen zu wahrnehmbaren Bestandteilen des Designs werden.

Die Essenz der Licht- und Schattenproduktion als Zeremonienraum liegt in der Gestaltung heiliger Zeiten und Räume durch das Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit. Das diffuse Licht, das durch den sanften Schein der Laternen erzeugt wird, und das natürliche Licht, das durch die Shoji-Fenster hereinfällt, schärfen die Sinne der Teilnehmer und verstärken die Ruhe des Raumes. Das Design der Zeremonie visualisiert den Ablauf der Rituale, indem es den Lauf der Zeit anhand des wechselnden Lichts abliest, während die Aufteilung des Raumes durch Schatten dessen Tiefe und Geheimnis unterstreicht. Die Nachtbeleuchtung wurde auf ein Minimum reduziert, und die Schattierung der Schatten unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Rituals, während die Harmonie zwischen natürlichem und künstlichem Licht einen momentanen „Ma“ schafft, der diese Welt mit der Welt der Shinto verbindet.

Lichter und Schatten als Zeremonienplatz.

Das sanfte Licht, das durch die Laternen und Shoji-Fenster fällt

Papierlaternen verbreiten durch japanisches Papier das sanfte Licht von Kerzen und Glühbirnen und dienen als rituelles Gerät, das die Umgebung warm umhüllt. Das Shoji-Fenster fungiert als Filter, der das direkte Licht streut und Blendeffekte verhindert, wodurch ein gleichmäßiges, sanftes Licht im Raum entsteht. Diese Kombination sorgt für visuelle Ruhe und verstärkt die rituelle Wirkung, die zum Nachdenken anregt.

Lichtbewegung und Zeitablesung

Das Licht, das zur Mittagszeit am stärksten scheint, zeichnet einen klaren Lichtstreifen auf den Boden und die Wände, und Veränderungen in seiner Position und Länge ermöglichen es, die Tageszeit wahrzunehmen. Die feinen Schwankungen in der Helligkeit, die beim Durchdringen der Shoji-Wände und Laternen entstehen, übersetzen den Lauf der Zeit visuell und vermitteln den Teilnehmern ein Bewusstsein für den „jetzigen Moment”. Die Architekten berechnen diese Bewegungen und entwerfen eine Reihe von Lichteffekten, die zu den Ritualen passen.

Die Unterteilung des Raums durch Schatten

Schatten sind nicht nur die Abwesenheit von Licht, sondern auch ein Gestaltungselement, das den Raum in Schichten unterteilt und die Grenze zwischen dem heiligen und dem alltäglichen Bereich betont. Das Schattenmuster, das durch die Säulen und die Gitterkonstruktion entsteht, bestimmt den Rhythmus des Ganges und leitet die Teilnehmer still durch den Raum. Die Schattierung der Schatten verleiht dem Raum Tiefe und schafft ein rituelles Drama, das gleichzeitig die Sinne und das Auge anspricht.

Leichte Nachtbeleuchtung.

Die Nachtbeleuchtung besteht aus kleinen Lichtgruppen, die im Dunkeln schweben und die heiligen Ränder betonen. Die Anordnung der Laternen und Glasglocken vermeidet Symmetrie und beleuchtet die gesamte Szene still, ohne die Aufmerksamkeit der Menschen auf einen einzigen Punkt zu lenken. Diese zurückhaltende Lichtintensität verstärkt die Ernsthaftigkeit des Festes und verwandelt die Stille der Nacht in ein reichhaltiges rituelles Erlebnis.

Die Harmonie zwischen natürlichem und künstlichem Licht

Die sanften Veränderungen des natürlichen Lichts in Kombination mit dem konstanten Schein künstlicher Lichtquellen wie Laternen und Papierlaternen sorgen für „Zeitschichten“ im Raum. Der Designer versteht die Bahn des Sonnenlichts vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang und schafft durch die Anordnung der Laternen einen rituellen Kontrast über den Tag hinweg. Diese Harmonie verleiht dem Ineinandergreifen von Licht und Schatten im rituellen Bereich Zeit und spirituelle Kontinuität.

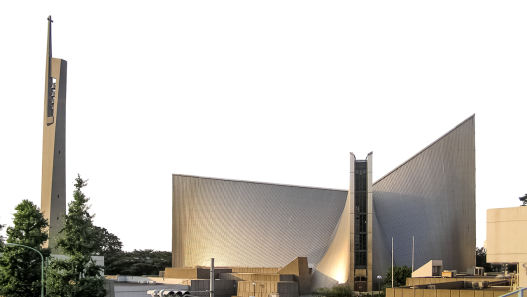

Modernistische Ideale und Zen-Minimalismus verbinden sich mit klaren Linien, grundlegenden Formen und dem Motto „Weniger ist mehr“ und schaffen so Umgebungen, die das Bewusstsein und die Konzentration fördern. Von Tokujin Yoshiokas spiritueller Glas-Teestube bis hin zum Bergpavillon von Studio 2m26 zeigen zeitgenössische Teestuben-Entwürfe, wie sich Rituale und Intimität in durchdachten Neuinterpretationen des Chashitsu entwickeln können. Städtische Projekte wie der Bosco Verticale in Mailand und der Parque Prado in Medellín zeigen, dass durch begrünte Fassaden und eine gemeinschaftsorientierte Landschaftsgestaltung Ruhe und Tradition auch in dichten Kontexten nebeneinander existieren können. Innovative Materialkombinationen – Glas, Stahl und nachhaltiges Holz – unterstreichen den Dialog zwischen Tradition und Technologie. Schließlich nutzen Nachhaltigkeitsinitiativen sowohl traditionelle Handwerkskunst als auch moderne Systeme, um kulturelle Kontinuität zu würdigen und gleichzeitig den klimatischen Herausforderungen zu begegnen.

Modernismus und Zen-Minimalismus

Das Mantra der modernistischen Architektur „Weniger ist mehr“ findet in der Zen-Ästhetik, in der jedes Element auf sein Wesentliches reduziert wird, um Klarheit und Ruhe zu fördern, einen tiefen Widerhall. Diese Annäherung inspirierte Vorreiter der Mitte des 20. Jahrhunderts wie Ludwig Mies van der Rohe, dessen Stahl- und Glaskonstruktionen die Reinheit und materielle Ehrlichkeit des Minimalismus verkörpern. Zeitgenössische Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Fokussierung des Zen auf den räumlichen Leerraum (ma) einen direkten Einfluss auf die modernistischen Prioritäten offener Grundrisse und schmuckloser Oberflächen hatte und eine Brücke zwischen Ost und West in der gemeinsamen Suche nach meditativer Einfachheit schlug.

Beispiele für moderne Teehäuser

Tokujin Yoshiokas Glas-Teehaus – KOU-AN – überwindet mit Glas und Edelstahl die traditionellen Chashitsu-Konventionen und schafft einen lichtdurchfluteten Pavillon, in dem das Licht selbst zum Ritual wird und sich in einem transparenten Mikrokosmos in prismatische „Blüten“ verwandelt. In den Bergen nördlich von Kyoto bietet das von Studio 2m26 entworfene Mikro-Teehaus Yachō einen Ein-Personen-Pavillon, der die für die Region typische Holzkonstruktion mit minimalistischen Formen verbindet und Einsamkeit und Zeremonie in einem modernen Kontext neu definiert. Diese Beispiele unterstreichen, wie die Grundprinzipien des Chashitsu – Intimität, materielle Originalität und rituelle Choreografie – heute auf innovative Weise neu interpretiert werden können.

Schaffung von Ruhe in städtischen Gebieten

Stefano Boeris Bosco Verticale in Mailand integriert mehr als 730 Bäume in zwei Wohnhochhäuser und zeigt damit, dass üppige Vegetation ein charakteristisches architektonisches Element sein kann, das Lärm reduziert, die Luftqualität verbessert und ein Gefühl der Abgeschiedenheit inmitten der Stadt fördert. In ähnlicher Weise hat der Parque Prado in Medellín einen verlassenen Parkplatz in einen blühenden Gemeinschaftsgarten verwandelt, indem er wiedergewonnene Strukturen und natürliche Pflanzen nutzte, um die biologische Vielfalt und die soziale Harmonie in einer städtischen Umgebung zu fördern. Forschungen im Bereich der Umweltpsychologie bestätigen, dass solche biophilen Maßnahmen den Stress erheblich reduzieren und das Wohlbefinden der Stadtbewohner steigern.

Neue Materialkombinationen

Moderne Architekten kombinieren traditionelle japanische Materialien mit modernsten Technologien, um neue Sinneserlebnisse zu schaffen. So hebt beispielsweise die Kombination von verkohltem Holz (Yakisugi) mit poliertem schwarzem Lack die Maserung des Holzes gegenüber glänzenden Oberflächen hervor und erinnert an Wabi-Sabi, während sie gleichzeitig eine moderne Patina bietet. Shinichiro Ogatas Saboe-Teestuben bieten nachhaltige Teeerlebnisse, die das Erbe durch Materialinnovation würdigen, indem sie biologisch abbaubare Verpackungen, Keramikgegenstände und minimalistische Holzinterieurs miteinander kombinieren. Die Kombination von Glas, Stahl, Lack und Naturfasern schafft einen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Nachhaltigkeit und Tradition vereint

In der Architektur werden für Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und geringe Umweltbelastung zunehmend traditionelle Handwerksmethoden eingesetzt. Das Projekt „Bahrain Pearling Path“ belebt die historischen Viertel von Muharraq durch die Wiederverwendung lokaler Materialien und die Restaurierung lokaler Gebäude und schafft öffentliche Räume, die die kulturelle Identität feiern und gleichzeitig modernen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. In Japan bestätigen Lebenszyklusanalysen von Holzkonstruktionen, dass technische Holzsysteme im Vergleich zu Beton oder Stahl den CO2-Fußabdruck verringern können, und bestätigen damit die ökologische Wirksamkeit der jahrhundertealten Sukiyazukuri-Techniken. Diese Projekte, die ökologische Verantwortung und handwerkliches Know-how miteinander verbinden, zeigen einen Weg auf, wie Tradition Innovation nicht behindert, sondern bereichert.