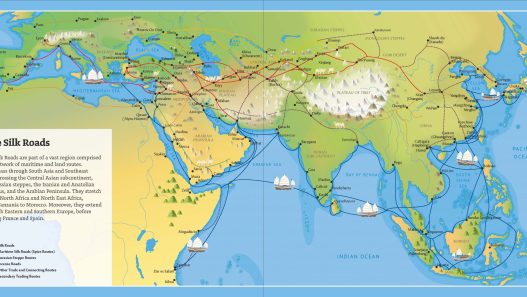

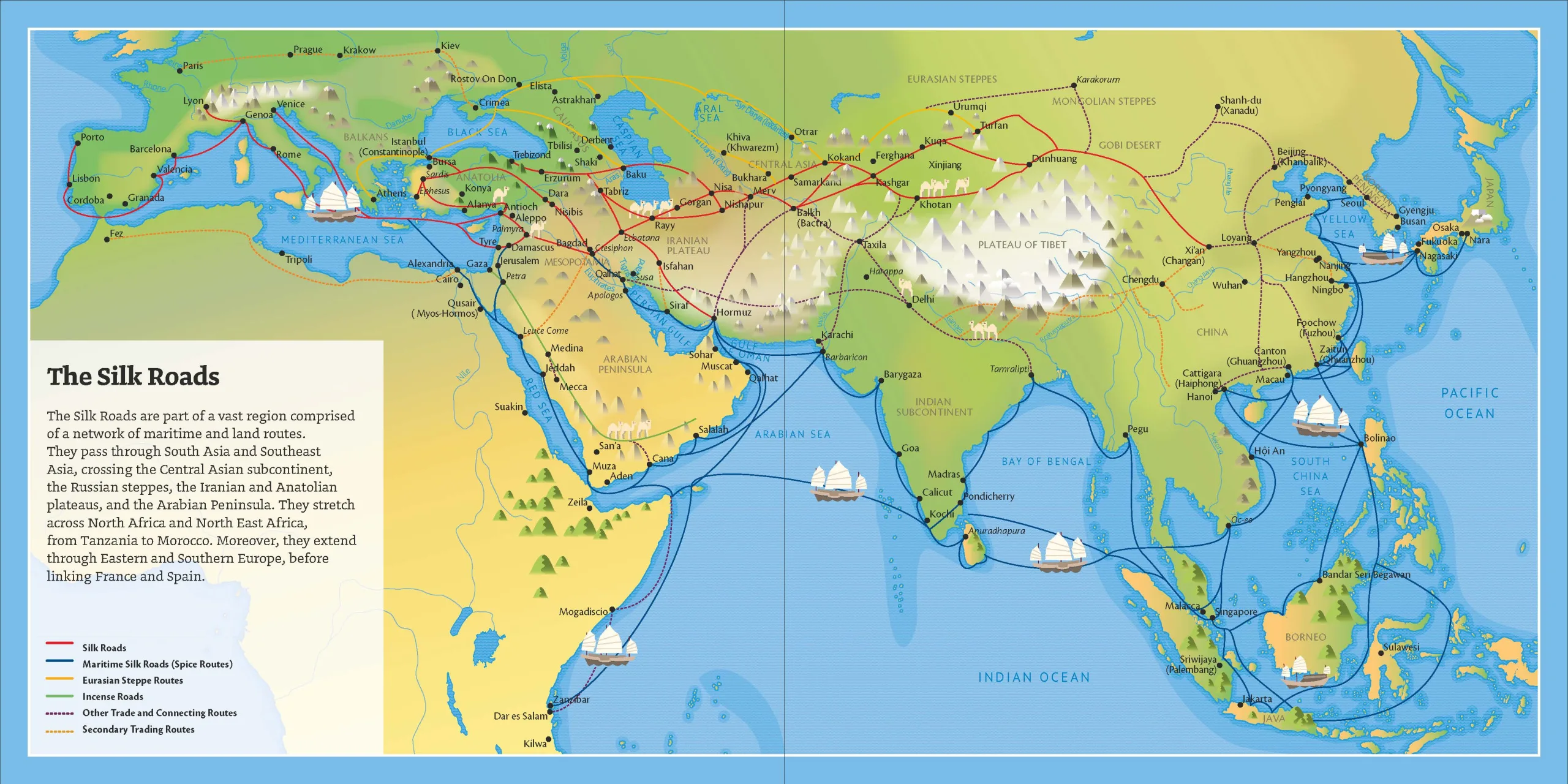

Handelswege schaffen Städte. Seit mehr als tausend Jahren hat sich die Architektur entlang der Seidenstraßen, einem Korridornetz, das den Osten und den Westen miteinander verbindet, zu einer Sprache des Wandels entwickelt. Karawansereien boten verstärkte Gastfreundschaft, Märkte verbanden Lagerung mit einer prunkvollen Atmosphäre, Moscheen, Medresen und Türben verliehen Reichtum eine öffentliche Bedeutung. Im Jahr 2023 nahm die UNESCO den Zarafshan-Karakum-Korridor, eine Verkehrsader, die durch Samarkand führt, in die Liste auf, um die prägende Kraft der Routen, Knotenpunkte und interkulturellen Handwerkskünste für die Städte voll und ganz anzuerkennen.

Stellen Sie sich die Seidenstraßen nicht als eine einzige Route vor, sondern als ein Netzwerk: Ideen, Pigmente, Ziegelsteine, Kalligraphiestile und bauliche Kniffe reisten zusammen mit Safran, Papier und Porzellan. Die Städte entlang dieser Korridore weisen eine vielschichtige „Handelsarchitektur“ auf: Marktplätze, Tor Türme in der Größe von Karawanen und Konferenzsäle sowie religiöse Komplexe, die auch als Unterkünfte dienten. Unsere erste Station, Samarkand, steht für den Höhepunkt dieses Phänomens, bei dem sich der Transit unter der Schirmherrschaft der Timuriden zu einer monumentalen Stadtform entwickelte.

Über die Denkmäler hinaus zeigen die Struktur des täglichen Lebens, wie beispielsweise Häuser mit Innenhöfen, Stadtviertel und Straßenmärkte, wie sich der Handel in das Leben integriert hat. In der Altstadt von Samarkand verbinden enge Gassen und nach innen gerichtete Häuser die soziale und wirtschaftliche Welt miteinander, während die Marktstraßen die öffentlichen Aktivitäten der Stadt wie Einkaufen, Feilschen, Beten und Ausruhen beherbergen. Diese Mischung aus prächtigen Komplexen und fein gearbeiteter lokaler Architektur ist das charakteristische Merkmal der von den Straßen geschaffenen Architektur.

Samarkand: Kreuzung der Kulturen

Die Silhouette von Samarkand – mit blauen Kuppeln, Pishtaqs und Minaretten – symbolisiert die Timuriden-Periode, in der die Stadt zur kulturellen Hauptstadt Zentralasiens wurde. Die Komplexe, über die Besucher am häufigsten sprechen – Registan, Bibi-Khanym, Shah-i Zinda, Gur-e Amir und das Observatorium von Ulugh Beg – bilden die Grundlage einer urbanen Geschichte, in der Wissenschaft, Rituale und Handel denselben Schauplatz teilen.

Die Identität der Stadt ist jedoch nicht nur monumental. Das historische Zentrum ist in Viertel unterteilt: ein dichtes Netz aus Häusern mit Innenhöfen, Werkstätten und kleinen Moscheen. Diese Viertel mit ihren um schattige Innenhöfe angeordneten Zimmern spiegeln die seit Jahrhunderten bestehenden Lebensweisen und lokalen Handwerksbetriebe wider – die Architektur ist auf Familien, Zünfte und Jahreszeiten zugeschnitten.

Der Status von Samarkand als „Knotenpunkt“ ist sowohl geografisch als auch praktisch: eine Oase, in der sich die Wege am Zarafshan-Fluss kreuzen, und ein Ort, an dem Materialien, Techniken und Wissenschaftler zusammenkommen – von Kobalt für Ziegelsteine bis hin zu den Astronomen um Ulugh Beg. Das Ergebnis ist eine Stadt, die sich wie ein Lexikon der Seidenstraßen-Urbanistik liest.

Das Erbe der Timuriden und ihre Denkmäler

Die Architekten der Timuriden verwandelten prächtige Bauwerke in städtische Strukturen. Die drei Medresen in Registan – Ulugh Beg (1417–20), Sher-Dor (17. Jahrhundert) und Tilla-Kari (17. Jahrhundert) – umgeben einen sorgfältig gestalteten Platz, auf dem Lehre, Zeremonien und Handel stattfanden. Ihre aufragenden Portale und Mukarnas-Gesimse prägten das „Timuriden-Aussehen“: riesige Eingangsbögen, doppelschalige Kuppeln und mit Geometrie und Schrift verzierte Oberflächen.

Die Bibi-Khanym-Moschee, die nach Timurs Indienfeldzug erbaut wurde, sprengte alle Grenzen – ein Gemeindekomplex, der mit seinen breiten Toren und Marmordetails die imperialen Ambitionen verkündete. Bei der Dekoration wurden mehrere Kachelsysteme miteinander kombiniert: Mosaikfliesen (handgeschnittene Teile, die wie Mosaiksteine zusammengefügt wurden), Bannāʾī (glasierte Ziegel mit Verbindungsmustern) und Cuerda seca (durch Widerstandslinien getrennte Farbfelder). Selbst nach teilweisen Einstürzen und modernen Restaurierungen bleibt es ein Symbol für den monumentalen Ehrgeiz der Stadt.

Timurs Monumentalität umfasste auch die Wissenschaft. Ulugh Begs Observatorium – ein architektonisch integriertes Instrument – war in den Berg eingebettet, um Vibrationen zu vermeiden, und beherbergte einen festen Meridiansextanten mit einem Radius von etwa 40 m. Der hier erstellte Sternenkatalog Zij-i Sultani war Jahrhunderte vor der Erfindung des Teleskops ein Meilenstein für die astronomische Genauigkeit. Hier war die Architektur nicht nur Hintergrund für das Wissen, sondern ein Messinstrument.

Städtische Strukturen und Karawanserei-Netzwerke

Unter den Kuppeln spielte sich das tägliche Leben in den Stadtvierteln ab: kompakte Blöcke aus Häusern mit gemeinsamen Mauern, die um Innenhöfe herum angeordnet waren und nach innen gerichtet waren. Die Räume wurden je nach Tageszeit flexibel genutzt; die Straßen sorgten für ein Gleichgewicht zwischen Klima und Privatsphäre; kleine Plätze und Nachbarschaftskirchen bildeten den Mittelpunkt des sozialen Lebens. Diese noch heute erkennbare Struktur verdeutlicht, wie eine Stadt, die Hauptstadt eines Reiches war, auch als Stadt der Nachbarn fungieren konnte.

Märkte verbanden diese Stadtviertel mit dem monumentalen Zentrum. Der historische Basar in der Nähe von Bibi-Khanym und der langlebige Siab-Markt zeigen die Kontinuität der Handelsstraßen als städtisches Rückgrat, in denen Lagerzellen, Verkaufsstände und Gebetsräume nebeneinander existierten. In den Städten entlang der Seidenstraße waren solche Märkte in der Regel mit Karawansereien (Herbergen mit Innenhof) verbunden, sodass Händler ihre Pferde in Tagesentfernung vom Hauptplatz unterbringen, schlafen und Handel treiben konnten.

Samarkand lag in einem Korridor, in dem sich viele dieser Knotenpunkte befanden. Entlang der Route Zarafshan-Karakum – heute eine von der UNESCO anerkannte Stätte – schmückten Karawansereien wie Rabati Malik (zwischen Samarkand und Buchara), Wasserspeicher (Sardobas) und befestigte Höfe die Wüste. Mahalla, Basar und Karawanserei bilden zusammen ein einziges System: Das lokale Leben, der innerstädtische Handel und der Fernhandel sind mit der Stadtgestaltung verwoben.

Farbe, Handwerk und Materialidentität

Die Oberflächen von Samarkand sind wie ein Lehrplan für Handwerkskunst. Die Architekten der Timuriden kombinierten verschiedene Techniken, um Licht und Muster in Einklang zu bringen: Mosaikfliesen für geometrische Muster mit scharfen Kanten; Bannāʾī zum Zeichnen von Mustern auf Ziegeln und Dachziegeln; und Cuerda seca zum Zeichnen vielfarbiger Motive, ohne dass sich die Farben vermischen. Die Dekoration von Bibi-Khanym ist ein Beispiel für diese Mischung aus Techniken, die strukturelle Kühnheit mit Oberflächengeschicklichkeit verbindet.

Die blauen Farben der Stadt – Kobalt, Türkis und Weiß – haben tiefere Wurzeln. Im Jahrhundert vor Timur wurde in der Nekropole Schah-i Zinda auf den Kacheln Lajvardina (mit Glasur und Gold überzogenes dunkles Kobalt) verwendet, und dieser Geschmack wurde auch in die Timuriden-Zeit übernommen. Das Ergebnis ist das berühmte „Samarkander Blau“: Kuppeln und Portale, die tagsüber das Licht der Wüste reflektieren und es in der Dämmerung einfangen.

Das Handwerk war (und ist immer noch) die soziale Infrastruktur. In den Werkstätten der Stadtviertel wurden Holzschnitzerei, Ziegelherstellung, Fliesenschneiden und bemalte Decken fortgeführt; immaterielle Traditionen wie Musik, Miniaturmalerei und Stickerei nährten dieselbe ästhetische Welt. Diese Ökologie der Fertigkeiten ermöglichte Architektur in großem Maßstab und bildete eine lebendige Grundlage für die heutigen Erhaltungsbemühungen.

Xi’an: Osttor

Xi’an liegt am östlichen Ende der Seidenstraße, von wo aus einst Karawanen nach Zentralasien aufbrachen. Diese Rolle wird von der UNESCO in ihrem „Chang’an-Tianshan-Korridor-Netzwerk“ offiziell anerkannt. Dieses Netz ist ein 5.000 km langer Korridor, der von Chang’an (der Hauptstadt der Tang-Dynastie im heutigen Xi’an) über den Westen Chinas bis nach Zentralasien reicht. Diese Liste unterstreicht genau die Elemente, die die Stadt so besonders machen: Fernhandel, religiöser Austausch und die Verbreitung von Technologien und Ideen.

Stadtmauern und gitterförmige Stadtplanung

Perfektionierte Stadtplanung zu Verteidigungszwecken.

Die heutigen Stadtmauern von Xi’an – die größtenteils während der Ming-Dynastie wieder aufgebaut wurden – umschließen das historische Zentrum, das eine fast rechteckige Fläche mit einem Umfang von etwa 13,7–13,75 km hat. Die durchschnittliche Höhe beträgt ~12 m, die Breite oben 12–14 m und unten 15–18 m. Alle ~120 m befinden sich seitliche Vorsprünge, um von dort aus zu schießen. Über ihre militärische Vergangenheit hinaus dienen die Mauern heute der Öffentlichkeit – sie können mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkundet werden und sind von oben gut lesbar – und verwandeln die Verteidigungsinfrastruktur in einen alltäglichen städtischen Raum.

Eine Stadt, die wie ein Brettspiel gezeichnet ist.

Unter dem heutigen Straßennetz verbirgt sich der Plan von Chang’an aus der Tang-Dynastie: Die Hauptstadt wurde durch 110 Mauern in ein Rechteck unterteilt, das von neun Hauptstraßen in Nord-Süd-Richtung und zwölf Straßen in Ost-West-Richtung durchzogen war – 108 Wohn-/Behördenviertel und zwei staatlich betriebene Märkte. Die Tore der Bezirke wurden jede Nacht geschlossen, wodurch eine Ausgangssperre und ein täglicher Bewegungsrhythmus durchgesetzt wurden. Dieser Plan verband die Symbolik des Kaiserreichs mit einer klaren Logistik für die Verwaltung der Bevölkerung und den Waren- und Personenverkehr.

Das Erbe der Mauern und Gitter bietet zwei Arbeitsideen für die Städte des 21. Jahrhunderts:

- Wiederverwendung alter Stadtmauern als grüne Mobilitätskreisläufe (Beispiel: Stadtmauer-Promenade in Xi’an als Modell für „Freizeitinfrastruktur“)

- Die Planung auf Stadtteilebene – begehbare Superblöcke mit starken Rändern und klaren Eingängen – wurde mit offenen Grenzen, gemischter Nutzung und öffentlichen Verkehrsmitteln neu interpretiert.

Untersuchungen zu den Stadtvierteln von Chang’an zeigen, wie die Größe und der Inhalt der Blöcke das tägliche Leben geprägt haben. Diese Informationen sind nützlich, um die Länge der heutigen Blöcke, die Durchgänge und die Eckprogramme anzupassen.

Chang’an und der Einfluss der buddhistischen Architektur

Die Riesige Wildgänsepagode (Dayan Ta) im Daci’en-Tempel wurde erstmals 652 erbaut, um die heiligen Bücher und Bilder des Mönchs und Gelehrten Xuanzang aus Indien aufzunehmen. Sie wurde sowohl zu einem spirituellen Symbol als auch zu einer architektonischen Lehrstunde: Der quadratische, stufenförmige Backsteinturm mit seinen hervorstehenden „Vordächern”, der die Holzkonstruktion nachahmt, machte die indische Stupa zu einem Teil der chinesischen Stadtlandschaft. Diese Stätte ist heute Teil des Weltkulturerbes der Seidenstraßen.

Am anderen Ende der Stadt bietet die Kleine Wilde Gänsepagode (684 n. Chr.) im Jianfu-Tempel ein kompakteres Beispiel für die Tang-Dynastie. Zusammen zeigen die „Große” und die „Kleine” Pagode, wie der Buddhismus durch Übersetzungszentren, Klöster und sichtbare Zeichen in der Stadtstruktur in Chang’an Fuß gefasst hat. Diese Bauwerke dienten in einer für Verwaltung und Handel organisierten Hauptstadt als feste Bestandteile für Prozessionen, Lehren und Pilgerfahrten.

Die Pagoden hier sind nicht nur Denkmäler, sondern auch programmatische Werkzeuge: Archive, Wegweiser und Orientierungshilfen. Die mit Ziegeln simulierten Holzkonstruktionen bieten auch eine umfassendere Lehre für zeitgenössische Anwendungen: Wie können wir fremde Formen in lokale Handwerkskunst und Klimabedingungen „übersetzen“, ohne dass sie ihre Bedeutung verlieren? (Die Erklärung von Britannica zu den simulierten Holzdetails von Dayan Ta ist nach wie vor ein guter Ausgangspunkt für dieses Thema.)

Märkte, Moscheen und kulturelle Fusion

Während der Tang-Dynastie konzentrierte Chang’an den Handel auf den Ost- und Westmärkten. Diese Märkte waren staatlich kontrollierte Gebiete, in denen sich Lagerhäuser, Wechselstuben und Handwerker befanden. Die Lage dieser Märkte innerhalb des Rasterplans machte den Fernhandel verständlich und kontrollierbar. Dies war eine Stadtentwicklungsstrategie, die die Grundlage für die kosmopolitische Wirtschaft der Hauptstadt bildete.

Eine Moschee, die wie ein Tempel aussieht, aber in Richtung Mekka ausgerichtet ist.

Die Große Moschee von Xi’an (Huajuexiang) verkörpert die Vielfältigkeit der Seidenstraße. Die Moschee, die als eine Reihe von Höfen und Pavillons auf einem langen, schmalen Gelände angeordnet ist, ähnelt in ihrem Grundriss und ihrer Dachlinie einem chinesischen Tempel, ist jedoch in Ost-West-Richtung ausgerichtet, sodass der Gebetsraum nach Mekka ausgerichtet ist. Blaue glasierte Kacheln, Kalligraphie und begrünte Innenhöfe verbinden islamische Frömmigkeit mit chinesischer Handwerkskunst.

Die gleiche Mischung spiegelt sich auch im heutigen Muslimviertel wider, wo Halal-Küchen, Gewürzhändler und Bäckereien eine lebendige Marktkultur geschaffen haben, die mit den Ursprüngen der Stadt an der Seidenstraße verbunden ist. Für Stadtplaner ist diese Lektion praktisch: Wenn Grenzen durchlässig sind, Wege offen sind und kleine Läden die täglichen Rituale und Abläufe unterstützen, können religiöses und kommerzielles Leben den öffentlichen Raum teilen.

Buchara: Heilige Geometrie und öffentlicher Raum

Buchara, eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Zentralasiens, liegt an der Seidenstraße. Die städtische Struktur, bestehend aus Moscheen, Medresen, Karawansereien und Wohnvierteln, ist auf Straßenebene noch gut erkennbar. Die UNESCO würdigt das historische Zentrum aufgrund dieser Kontinuität, in der sich heilige Stätten und das zivile Leben in Höfen, Plätzen und Handelsstraßen miteinander vermischen.

Die „heilige Geometrie“ ist hier keine Metapher: Von den ineinander verschachtelten Ziegelmustern des perfekt kubischen Samaniden-Mausoleums bis hin zu den kalibrierten Proportionen des Po-i-Kalyan-Komplexes verleihen Muster und Maße in Buchara den öffentlichen Räumen eine Bedeutung. Das Samaniden-Mausoleum (10. Jahrhundert) zeichnet sich durch eine ausgeklügelte Ziegelanordnung und rhythmische Zwischenräume aus; Jahrhunderte später bildet der Kalyan-Minarett eine stadtweite Achse, die den Moschee-, Medresen- und Platzbereich organisiert.

Medresen und Höfttypen

Die Mir-i-Arab-Medrese (1530er Jahre) liegt gegenüber einem gemeinsamen Platz und blickt auf die Kalyan-Moschee. Beide verwenden den klassischen Vier-Iwan-Grundriss: axial angeordnete Gewölbesäle, die sich zum zentralen Innenhof hin öffnen, und umgebende Studentenunterkünfte (Zellen). Diese Anordnung schafft in einem einzigen klimatisierten Innenraum ein Gleichgewicht zwischen dem rituellen Leben und dem Alltag (Unterricht, Gebet und Erholung). Mir-i-Arab hat seit der Zeit der Schebaniden bis heute als religiöse Schule fungiert und damit die Beständigkeit dieser Typologie unterstrichen.

Tief gewölbte Durchgänge, zweistöckige Galerien und von Bäumen beschattete Innenhöfe mildern die trockene Hitze Bucharas und strukturieren die soziale Zeit – tagsüber Schatten zum Lernen, nachts freier Himmel zum Atmen. In Po-i-Kalyan lässt sich das Medresen-Moschee-Duo, das Minarett als vertikales Symbol und der Platz als öffentlicher „Wohnraum” wie ein Campus mit Innenhof interpretieren. Die Form des Komplexes – Minarett, Moscheehof, Medresenhof – zeigt, wie die heilige Geometrie sowohl die Bewegung als auch das Mikroklima reguliert.

Die gleiche Logik (klare Achsen, umrahmte Innenhöfe, dicke Ränder) strukturiert die Stadtviertel und Plätze von Buchara, indem sie Bildung, Gottesdienst und Handel in einem einzigen begehbaren Netz vereint. Die Designer von heute profitieren noch immer von diesen Erkenntnissen: umgebende Räume für thermische Masse, mehrschichtige Schwellen für Privatsphäre und Innenhöfe als anpassungsfähige soziale Konzentratoren.

Wasserinfrastruktur und städtische Kühlung

Bevor moderne Rohre aufkamen, hatte Buchara Straßen und Plätze um die Hauz herum angelegt, das sind mit Steinen ausgekleidete Becken, die aus Kanälen gespeist werden, und so für Verdunstungskühlung, Zugang zu Wasser und schattige Treffpunkte gesorgt. Lyab-i-Hauz („am Teich“) ist nach wie vor das bekannteste Beispiel dafür. Dieser Komplex aus Teich, Medrese und Hankahan bildet eine Einheit, in der Klima, Religion und Handel sich gegenseitig ergänzen.

Stehendes Wasser brachte Krankheiten mit sich; während der Sowjetzeit (1920er-30er Jahre) wurden die meisten städtischen Wasserbecken zugeschüttet. Lyab-i-Hauz blieb erhalten und wurde wieder zu einem sozialen Anziehungspunkt. Das Wasser wurde historisch über geschlossene Kanäle (Aryks) vom Shahrud-Kanal gespeist. Das Mikroklima des Platzes – Schatten, Wasserbrise, harte Ränder für die nächtliche Strahlungskühlung – zeigt, wie einfache Hydrologie den städtischen Komfort beeinflussen kann.

Die Wiederherstellung kleiner Gewässer, schattiger Sitzbereiche und schmaler Kanalufer kann heiße Städte mit minimalem Energieaufwand kühlen. Das Hauz-System von Buchara ist ein Beispiel für moderne „blau-grüne“ Plätze, die das soziale Leben mit passiver Klimaregulierung verbinden.

Die Rolle des Marktes in der städtischen Form

Kuppelförmige Kreuzungen (Toki) als Verkehrsverdichter.

Die Handelskuppeln von Buchara – Toki Zargaron (Goldschmiede), Toki Telpak-Furushon (Hutverkäufer) und Toki Sarrafon (Geldwechsler) – befinden sich an wichtigen Straßenkreuzungen. Ihre dicken Steinmauern kühlen die Luft und verwandeln die Straßenkreuzungen (chorsu) in städtische „Räume”, in denen Menschen, Waren und Informationen ausgetauscht werden. Die größte und am besten erhaltene, Zargaron, befindet sich am Schnittpunkt der Ost-West- und Nord-Süd-Achsen der Stadt. Archnet

Die lineare Struktur der geschlossenen Märkte.

Zwischen den Toki bilden langgestreckte Markthallen (Tims) einen schattigen Handelskorridor; der wichtigste davon ist Tim Abdullah Khan (1577), der religiöse Komplexe mit Handelsstraßen verbindet. Diese Kette geschlossener Räume zeigt, wie Buchara Wirtschaft und Bewegung in einem einzigen kontinuierlichen mikroklimatischen System vereint.

Istanbul: Zwischen Kontinenten und Imperien

Über Jahrhunderte hinweg anpassungsfähige Wiederverwendung

Glaubensschichten, Steinschichten. Es gibt nur wenige Städte wie Istanbul, die eine solche Wiederverwendung aufweisen. Die Hagia Sophia allein erzählt eine 1.500-jährige Geschichte: Byzantinische Kathedrale (6. Jahrhundert), osmanische Kaiser-Moschee (nach 1453), Museum in der Zeit der Republik und seit 2020 wieder als Moschee genutzt, bleibt sie eines der wichtigsten Denkmäler auf der UNESCO-Liste „Historische Stätten von Istanbul“. Der nahe gelegene Chora-Komplex (Kariye) hat einen ähnlichen Weg zurückgelegt und wurde nach seiner Restaurierung im Mai 2024 wieder als Moschee eröffnet. Diese Veränderungen zeigen, wie die Gebäude ihren Wert als Weltkulturerbe bewahren und gleichzeitig durch die Anpassung ihrer Nutzung weiterleben können.

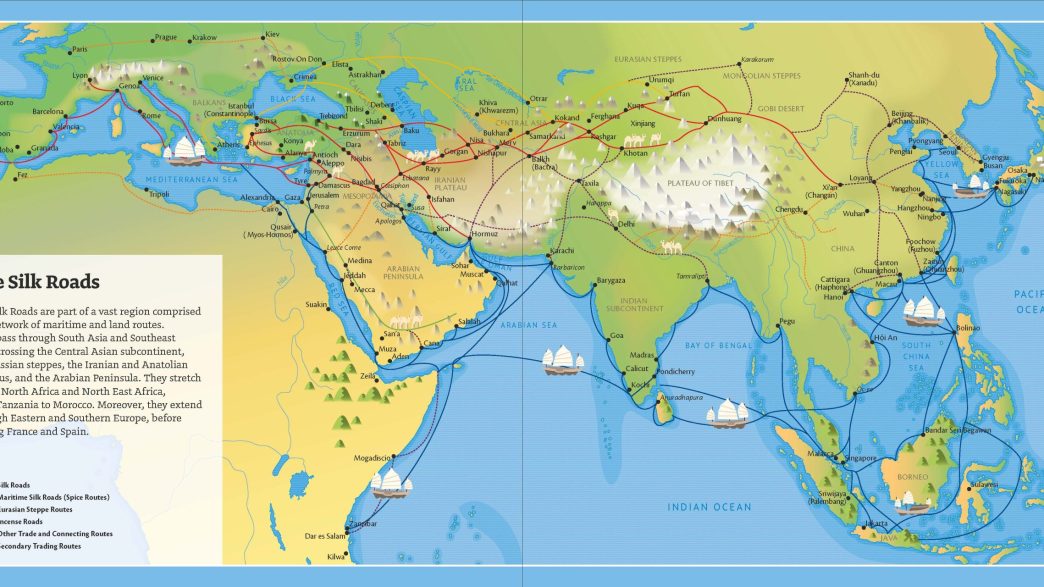

Von byzantinischen Kirchen zu osmanischen Moscheen, modernen Museen und wieder zurück. Die Struktur Istanbuls ist voller Veränderungen: Der Zeyrek-Moscheekomplex (ehemals Pantokrator-Kloster) ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, während die Arabische Moschee im 14. Jahrhundert als genuesische Dominikanerkirche erbaut wurde und unter ihrem Minarett noch deutlich gotische Architektur zu erkennen ist. Gegenüber dem Goldenen Horn wurde ein ehemaliges Zolllagerhaus an der historischen Uferpromenade in das neue Istanbul Modern Museum (Renzo Piano, 2023) umgewandelt, das zeitgenössische Umnutzungen und kulturelle Programme präsentiert.

In Istanbul ist die adaptive Wiederverwendung nicht nur eine symbolische, sondern auch eine technische Frage. Restaurierungskampagnen, Änderungen des rechtlichen Status und städtische Verwaltungspläne vermitteln zwischen Engagement, Tourismus und Denkmalschutz. Die Beobachtung der Hagia Sophia und der Chora-Kirche nach den Statusänderungen durch die UNESCO unterstreicht das Gleichgewicht zwischen „lebendigen” Denkmälern und den Erwartungen an das globale Erbe.

Die Moschee als urbaner Ankerpunkt

Die Moscheen des Osmanischen Reiches wurden in der Regel als vielteilige Komplexe (Külliye) erbaut, die von wohltätigen Stiftungen gestiftet wurden. Neben Gebetsräumen beherbergten sie auch Schulen, Küchen, Badehäuser, Kliniken, Bibliotheken, Brunnen und Märkte, wodurch sie den Stadtvierteln soziale Dienste und regelmäßigen Fußgängerverkehr boten. Der von Sinan erbaute Süleymaniye-Komplex (1550-57) ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Medresen, ein Krankenhaus, ein Pflegeheim, Küchen, Badehäuser und die Grabstätten von Süleyman und Hürrem Sultan in einer einzigen städtischen Akropolis vereint wurden.

Eine Silhouette und eine Form, die einen Stadtteil prägen. Aus architektonischer Sicht rahmen die Kuppeln und Halbkuppeln der Osmanen die Innenhöfe und Straßen ein, während die schlanken Minarette als Leuchttürme im städtischen Raum fungieren; dieses Gesamtbild ordnet die Bewegungen, Märkte und täglichen Rhythmen in der Umgebung. In Istanbul findet dies seinen klassischen Ausdruck in Sinans Süleymaniye-Moschee. Die zentrale Kuppel und die geschichteten Volumen der Moschee bestimmen die Silhouette sowohl als spirituelles als auch als urbanes Orientierungsmerkmal.

Moschee-Ökonomien: Märkte als Spendenquelle. Viele Komplexe deckten ihre Unterhaltskosten durch angrenzende, Einnahmen generierende Gebäude. So wurde beispielsweise der Ägyptische Markt als Teil des Yeni-Moschee-Komplexes erbaut, und die Geschäfte wurden vermietet, um die Aktivitäten der Moschee zu unterstützen. Dies war ein städtisches Modell, das den Handel mit dem zivilen und religiösen Leben verband.

Handelshäfen und architektonische Vermischung

Häfen als Zentren kultureller Vermischung. An der Nordküste des Goldenen Horns wuchs das genuesische Pera/Galata als eine von Mauern umgebene Kolonie mit eigenem Turm und eigenen Straßen heran. Der Galata-Turm (1348) und die Überreste der Stadtmauer erinnern an diesen Seefahrtsposten, an dem lateinische, griechische, jüdische und später osmanische Gemeinschaften Waren und architektonische Ideen austauschten und der über Jahrhunderte hinweg die Grundlage für hybride Formen bildete.

Reisende Typologien: vom Han zum Passage, von dort zur Bank. Das Handelszentrum Istanbuls verband die Logik des osmanischen „Han” (Kervansaray-Lagerhaus) mit den Passagen Europas und den Finanzpalästen des 19. Jahrhunderts. Die Bankalar Caddesi in Karaköy beherbergte das Finanzviertel der späten Osmanischen Reiches, darunter auch den Hauptsitz der Osmanischen Reichsbank (heute SALT Galata). Das von Alexandre Vallaury entworfene Gebäude spiegelte einen importierten Beaux-Arts-Stil wider, der an die Hafenstraße von Levanten angepasst war.

Das Küstenlabor des 21. Jahrhunderts. Das heutige Galataport hat die Küstenlinie neu gestaltet und dabei ein weltweit einzigartiges unterirdisches Kreuzfahrtterminal geschaffen, das durch ein Klappensystem, das bei Anlegen der Schiffe eine temporäre Zollzone bildet, miteinander verbunden ist. So wurde die Promenade für die übrige Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das neue Istanbul Modern nebenan vertieft die Mischung aus Kultur und Handel, während es den Hafen als öffentlichen Raum lesbar hält. Eine zeitgenössische Vermischung, die noch immer auf die lange Geschichte des Hafens hört.

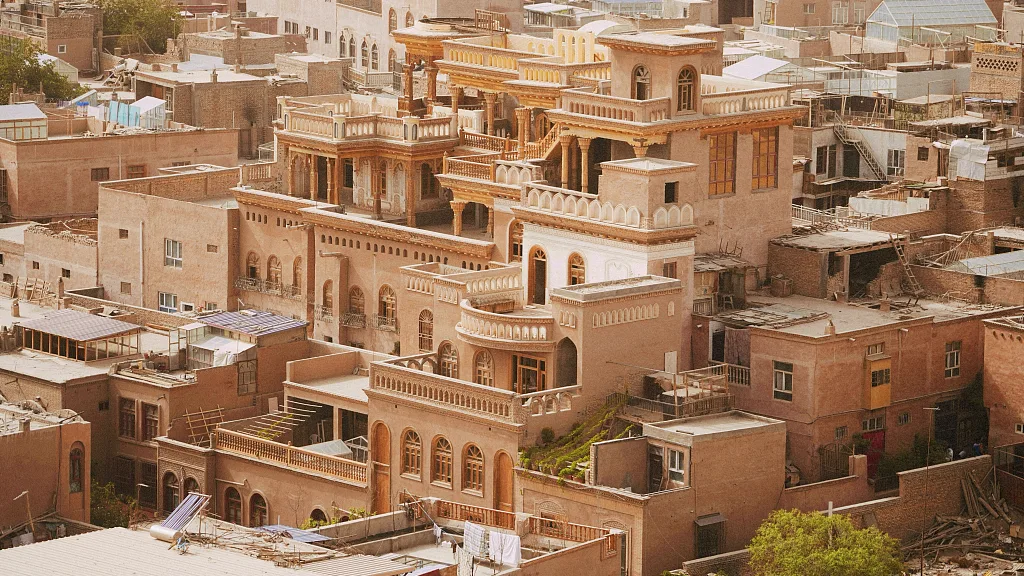

Kashgar: Lokale Resilienz und räumliche Erinnerung

Bodenarchitektur und seismische Anpassung

Die traditionellen uigurischen Häuser in Kaşgar werden mit Lehmziegeln und verdichteter Erde gebaut und oft mit Holzelementen kombiniert. Lehmwände sorgen für thermische Masse und können schnell mit lokalem Lehm repariert werden; Holzelemente (Ringbalken, Verbindungen, Schnüre) helfen dabei, dass die fragile Lehmkonstruktion eher wie ein System funktioniert. Schutzstudien zu Lehmgebäuden empfehlen genau solche hybriden Konstruktionen: durchgehende Holz-/Verbindungsbalken, vertikale und horizontale Verbindungen (Bambus oder Stahldraht), Eckkeile und leichte Trennwände – Maßnahmen, die sich in Rütteltischversuchen und bei Sanierungen vor Ort bewährt haben.

Kashgar liegt am Rande des Tarim-Beckens in der Nähe einer aktiven Falten- und Schubzone. Die verheerenden Erdbeben im Jahr 2003 (etwa 100 km östlich von Kashgar, in Bachu/Jiashi) forderten mehr als 250 Todesopfer und zerstörten Zehntausende Lehmhäuser. Dieses Gefahrenprofil erklärt, warum Sicherheit ein immer wiederkehrendes Thema in den Diskussionen über die Neugestaltung der Stadt ist und warum eine low-tech-Verstärkung für den Erhalt der bestehenden Gebäude so wichtig ist. Für Designer, die Lehmhäuser renovieren, ist die anzuwendende Vorgehensweise klar: Ein kontinuierlicher Ringbalken auf Höhe der Traufe anbringen; parallele Wände mit Verbindungsstangen verbinden; Wand-Dach-Verbindungen mit Gurten befestigen; und, wenn möglich, auf begrenzte Wandecken oder Teilrahmen umsteigen.

Verwenden Sie für Bänder und Verbindungen lokal erhältliches Holz/Bambus, halten Sie die Diaphragmen leicht, um die Trägheitslasten zu reduzieren, und legen Sie Wert auf Redundanz an Öffnungen und Ecken. Diese Maßnahmen haben weltweit die Sicherheit von Lehmbauten wiederholt verbessert, ohne den lokalen Charakter zu beeinträchtigen. Dieser Ansatz passt sehr gut zur Materialkultur von Kaşgar.

Höfe als thermische und soziale Regulatoren

Im heißen und trockenen Klima von Kaşgar gleichen nach innen gerichtete Häuser mit schattigen Innenhöfen extreme Temperaturen aus: Massive Mauern speichern tagsüber Wärme und geben sie nachts wieder ab; schmale Öffnungen und mit Pflanzen bepflanzte Innenhöfe unterstützen die Stapel- und Querlüftung. Untersuchungen zu chinesischen Hoftypen und Höfen in Trockengebieten zeigen, dass Beschattung tagsüber und Öffnungen nachts die Arbeitstemperaturen erheblich senken können – ein Befund, der mit den täglichen Rhythmen der uigurischen Häuser übereinstimmt.

Die neuesten Simulationen, die die Geometrien der Wohnhäuser in Kaşgar verwenden, haben durch den Vergleich der geschlossenen Raumtypen und ihrer Ausrichtung gezeigt, dass es zwischen den Varianten große Unterschiede in Bezug auf die Komfortzeiten gibt. Dies bestätigt, dass die Anordnung der Räume um den Innenhof (und die Sonneneinstrahlung, der sie ausgesetzt sind) die thermischen Ergebnisse beeinflusst. Umfassendere Analysen aus Xinjiang bieten ebenfalls datengestützte Verkleidungen, die den Komfort erhöhen und gleichzeitig die lokale Sprache bewahren, indem sie unter den aktuellen und prognostizierten Klimabedingungen verdichtete Erde und Ziegel-Holz-Verkleidungen testen.

Der Innenhof ist ebenfalls Teil der sozialen Infrastruktur. Die erhöhte Supa-Plattform, die im Mittelpunkt des häuslichen Lebens der Uiguren steht, wird für Gastfreundschaft, Zeremonien und tägliche Erholung genutzt und stärkt die Beziehungen zwischen Verwandten und Nachbarn im Herzen des klimatisierten Hauses. Die Designaktualisierungen zum Schutz der Supa (atmungsaktive Oberflächen und schattige Ränder) beeinträchtigen die soziale Logik nicht, während thermische Verbesserungen unauffällig an der Außenfassade des Gebäudes vorgenommen werden.

Die verschwundene Altstadt und die Herausforderungen des Denkmalschutzes

Die groß angelegte Zerstörung und der Wiederaufbau der Altstadt von Kaşgar beschleunigten sich nach 2009 und wurden offiziell als Katastrophenschutzprogramm für unsichere Wohngebäude in einer seismisch aktiven Region dargestellt. Internationale Beobachter und Wissenschaftler dokumentierten das Tempo der Zerstörung und warnten vor dem Verlust des kulturellen Erbes und der kulturellen Auslöschung, während die Behörden nach den tödlichen Erdbeben in der Region die öffentliche Sicherheit betonten. Das Ergebnis war eine tiefgreifend veränderte Stadtstruktur, in der das „kulturelle Erbe” meist in Form von thematischen Straßenlandschaften neu geschaffen wurde.

Interessengruppen und Forscher argumentierten, dass die Umgestaltungen in der Altstadt die Bewohner verdrängen und die Traditionen des Lebens in den Hofhäusern und Nachbarschaftsmoscheen schwächen würden, was manche als „Raumvernichtung“ oder Zwangsumbau bezeichneten. Berichte und Analysen beschreiben detailliert, wie alltägliche Elemente des Wohnraums (einschließlich Innenhöfe und Supa-Plattformen) im Zentrum des kulturellen Gedächtnisses stehen und dass ihr Verlust mehr als nur eine ästhetische Bedeutung hat.

Die kürzlich erlassenen lokalen Vorschriften zielen darauf ab, die antike Stadt zu schützen und umweltbewussten Tourismus zu fördern. Um den Schutz glaubwürdig zu gestalten, sollten technische Renovierungsarbeiten gemäß den internationalen Richtlinien zum Schutz des Kulturerbes (Holz/Verbindungsbalken, Verbindungen, recycelbare Verstärkungen) durchgeführt werden, und die Schutzmaßnahmen sollten sich nicht nur auf die Fassaden, sondern vorrangig auch auf die bewohnten Viertel konzentrieren. Mit anderen Worten: Halten Sie die Menschen vor Ort, reparieren Sie das, was zerbrechlich ist, dokumentieren Sie das, was verloren gegangen ist, und stärken Sie Kashgar gegen Erdbeben, ohne die Innenhofstadt zu zerstören, die Kashgar zu Kashgar macht.

Isfahan: Achse, Gärten und Erhabenheit

Maidan und visuelle Choreografie

Naqsh-e Jahan (Meidan-e Emam) ist eine der größten städtischen Bühnen der Welt: Er ist etwa 560 m x 160 m groß, von zweistöckigen Arkadengalerien umgeben und auf beiden Seiten von unterschiedlichen Gebäuden flankiert – im Süden von der Imam-Moschee (Shah), im Westen vom Ali-Qapu-Palast, im Osten von der Scheich-Lotfollah-Moschee und im Norden vom Qeysarie-Tor, das zum Basar führt. Der während der Regierungszeit von Schah Abbas I. erbaute Platz wurde für Polo, königliche Zeremonien, Handel und Gottesdienste genutzt und prägte mit seiner Architektur das tägliche Leben der Stadt.

Da die Längsachse des Platzes nicht mit der Qibla übereinstimmt, wurde am Eingang von Scheich Lotfollah eine L-förmige, schattige Eingangshalle verwendet, um die Besucher in Richtung Mekka zu lenken. Wenn Sie in den Schatten eintreten und sich umdrehen, gelangen Sie in einen lichtdurchfluteten Raum mit Kuppel. Wenn die Sonnenstrahlen durch das Oculus fallen und den Schwanz des in der Mitte der Kuppel abgebildeten Vogels bilden, entsteht der berühmte „Pfaueneffekt”. Dies ist die theatralische Umsetzung einer räumlichen Problemlösung.

Der Isfahan-Platz zeigt, wie das öffentliche Leben in Schichten unterteilt werden kann: Schaffen Sie einen klaren Rahmen (gewölbte Durchgänge), fixieren Sie die Ecken mit Programmen, die unterschiedliche Zielgruppen anziehen, und lenken Sie den Fluss mithilfe kontrollierter Perspektiven und Schwellen. Dies sind übertragbare städtische Instrumente, unabhängig davon, ob Sie einen öffentlichen Platz, eine Campus-Grünfläche oder ein Einkaufszentrum entwerfen.

Karawansereien und Fernverkehrsinfrastruktur

Die Politik der Safawiden machte den Verkehr zu einer Priorität: Straßen, Brücken und Karawansereien unterstützten Händler von Indien bis zum Mittelmeer. Das neu in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommene „Persische Karawansereien“ umfasst 54 Beispiele in ganz Iran. Dieses System ermöglichte Fernhandel und Pilgerreisen, und Schah Abbas baute es weiter aus, als er Isfahan als Hauptstadt wiederaufbaute.

Si-o-se-pol (Allahverdi Han-Brücke) bildet den Abschluss der Chahar Bagh-Achse und verbindet das Zentrum von Safavi mit dem armenischen Viertel von Yeni Julfa. Die doppelstöckigen Bogenpassagen befördern Menschen, rahmen die Aussicht ein und regulieren den Wasserfluss des Zayandeh Rud. Die Untersuchung von Iranica betont, dass die Brücken von Isfahan eine dreifache Funktion erfüllen: Wasserregulierung, Bewässerung und Unterhaltung der Bevölkerung. So wird die Infrastruktur zu ziviler Architektur.

Der Abbasi-Komplex war ursprünglich eine Karawanserei, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts von der Safawiden-Dynastie gegründet wurde. Heute erinnert dieses Gebäude, das als Heritage-Hotel umgebaut wurde, daran, dass einst die Unterkünfte am Straßenrand die Schulen im Isfahan-Netz finanzierten und dem Verkehr dienten. Dies ist ein Beispiel für eine moderne Umnutzung, die den Typ des Hof-Karawanserais im öffentlichen Leben erhält.

Geometrie, Licht und symbolische Architektur

Die safawidischen Architekten verbreiteten die Haft-Rang-Kachelverkleidung (siebenfarbig), die durch das gemeinsame Brennen von glasierten, bemalten Kacheln hergestellt wurde. Auf diese Weise wurden großformatige Kalligraphien und Arabesken auf gewölbten Kuppeln und Iwanen lesbar. Die Scheich-Lotfollah-Moschee und die Imam-Moschee zeigen diese Technik, während die Cemaat-Moschee (Freitagsmoschee) der Stadt ein Beispiel für den alten Vier-Iwan-Grundriss ist, den die Safawiden in monumentaler Größe entwickelt haben.

In den Moscheen von Isfahan wird das Tageslicht wie ein Material eingesetzt: Es fällt in Streifen durch Gitter auf Trommelhöhe ein, reflektiert sich in den Mukarnas und breitet sich auf den Kacheln aus, sodass die heiligen Texte zum Leuchten gebracht werden. Untersuchungen zur Beleuchtung von Moscheen und zur safawidischen Symbolik zeigen, dass diese Effekte nicht nur die Sichtbarkeit verbessern, sondern auch die Stimmung, die rituelle Konzentration und das Gefühl der Ordnung choreografisch gestalten.

Sogar der Palast trägt dazu bei: Der Musiksaal in Ali Qapu verbreitet den Klang und reduziert den Nachhall durch eingravierte Putzschnitte und Mukarnas – ein früher akustischer Diffusor, der in die Verzierungen eingebettet ist. Dies erinnert daran, dass das Wort „erhaben” hier eine sehr sinnliche Bedeutung hat: eine Bedeutung, in der Geometrie, Licht und Klang zusammenkommen.

Architekturunterricht aus der Seidenstraße

Verbindung als Gestaltungsprinzip

Die Seidenstraßen waren nie eine einzige Route, sondern ein Netz aus Korridoren, das aus Hauptstädten, Burgen, Passagen, religiösen Stätten und Handelsstädten bestand. Die Korridor-Nominierungen der UNESCO formalisieren diese Netzwerkstruktur: Die Route Chang’an-Tianshan verbindet auf einer Länge von 5.000 km 33 Teilbereiche miteinander, während der Zarafshan-Karakum-Korridor Berge, Oasen und Wüstendurchgänge zu einem einzigen Ost-West-Korridor verbindet. Aus städtebaulicher Sicht zeigen diese Korridore, wie die Anordnung der Orte eine lesbare Region bildet, anstatt isolierte Symbole zu sein.

Persische Karawansereien fungierten wie wiederkehrende Raststätten auf langen Strecken – sichere Höfe mit Wasser, Lagerräumen, Ställen und Zimmern, die jeweils einen Tagesmarsch voneinander entfernt lagen. Die UNESCO-Serienliste und die ICOMOS-Bewertung definieren diese eindeutig als Teil einer größeren, vernetzten Straßeninfrastruktur – ein Beweis dafür, dass Architektur auf regionaler Ebene Verbindungen funktional gestalten kann. Heute können Transitkorridore diesen Rhythmus übernehmen: zuverlässige, programmreiche Haltestellen, die das Tempo von Bewegung und Handel bestimmen.

Die thematische Studie „Seidenstraßen“ schlägt vor, Handelswege als Familien von Standorttypen (Pässe, Lagerhäuser, Märkte, rituelle Knotenpunkte) zu betrachten. Für Designer bedeutet dies, dass sie Campusse, Küstenstreifen oder Kulturregionen nicht als einmalige Symbole, sondern als miteinander verbundene Konstellationen (klare Grenzen, wiederholbare Möglichkeiten und einprägsame Schwellen) gestalten sollten.

Kultureller Wandel und hybride Typologien

Die Große Moschee in Xi’an hat ihren Gebetsraum nach Mekka ausgerichtet, verwendet jedoch die chinesische Holzarchitektur für Innenhöfe (Vordächer, Eingangstüren und axiale Innenhöfe) und schafft so eine sowohl strukturell lokale als auch in Bezug auf den Gottesdienst sensible Mischform. Dies ist ein respektvolles Anpassungsmodell: Funktion und Ausrichtung bleiben erhalten, Form und Details werden übersetzt.

Die UNESCO definiert die Seidenstraßen als Motoren des Gedankenaustauschs – Sprachen, Handwerkskünste, Technologien und Religionen bewegten sich zusammen mit Waren. Märkte, Medresen, Pagoden, Moscheen, Brücken und Lagerhäuser wurden zu gemeinsamen „Schnittstellen“, an denen Formen kopiert, verändert und neu kombiniert wurden. Auch heute noch werden zivile Programme auf die gleiche Weise behandelt: Durch die Zusammenführung verschiedener Nutzungszwecke (Lernen + Handel; Ritual + Markt) wird der Austausch sichtbar und alltäglich.

Anstelle einer pauschalen Nachahmung sollten Sie einzelne Elemente (Dächer, Portale, Vorhänge, Innenhöfe) miteinander kombinieren, sodass die lokale Architektur, das Klima und die Vorschriften als Grundprinzipien erhalten bleiben, während fremde Referenzen die Lesbarkeit bereichern. (Denken Sie an hybride Entwürfe, lokale Materialien und kulturell spezifische Verzierungen, die in neue, ortstypische Formen umgewandelt werden.)

Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und lokale Materialität

Entlang der Straßen arbeiteten die Bauarbeiter mit langsam transportierbaren oder in der Nähe vorkommenden Materialien: Erde, Ziegel, Holz. Die Traditionen der Erd- und Steinbearbeitung sind nicht „primitiv“, sondern hinsichtlich Klima, Kosten und Pflege optimiert und tragen ein schützenswertes handwerkliches Erbe in sich. Schutzorganisationen wie ICOMOS und Getty-Programme betonen, dass die Erhaltung dieser Systeme sowohl Wissen als auch Identität bewahrt.

Bei instabilem Boden oder unverstärkten Wänden erhöhen einfache technische Maßnahmen (durchgehende Verbindungsbalken, Verbindungen zwischen Wand und Dach, Nähte entlang der Ecken und Öffnungen) die Lebenssicherheit erheblich, ohne den Charakter zu beeinträchtigen. Die Studie „Seismic Retrofit“ von Getty stellt diese Techniken in Paketen vor, sodass sie von lokalen Bauunternehmern umgesetzt und von den Aufsichtsbehörden akzeptiert werden können. Machen Sie Widerstandsfähigkeit nicht nur zu einer technischen Zeichnung, sondern zu einer Gemeinschaftskompetenz.

In heißen und trockenen Städten sorgen Innenhöfe für passive Kühlung: schwere Beläge puffern die Wärme; schattige Freiflächen sorgen für Luftbewegung; Pflanzenbewuchs und Wasser erhöhen den Komfort. Neueste Untersuchungen zur Geometrie und Belüftung von Innenhöfen haben diese Effekte quantitativ gemessen. Nutzen Sie diese Messungen, um die Größe von Innenhöfen in modernen Wohn- und Campusplänen festzulegen, ihre Ausrichtung anzupassen und ihre Tages- und Nachtöffnungen zu regulieren.