Häuser mit Innenhof sind seit Jahrtausenden die Grundlage menschlicher Behausungen und räumliche, kulturelle und emotionale Ankerpunkte. Tatsächlich gehören Häuser mit Innenhof zu den ältesten bekannten Wohnformen und sind seit über 5.000 Jahren in unzähligen Klimazonen und Kulturen in unterschiedlichen Formen anzutreffen. Von den Lehmziegel-Siedlungen im alten Mesopotamien bis hin zu den eleganten Villen mit Innenhof in China haben diese nach innen gerichteten Häuser Licht, Luft, Sicherheit und eine Verbindung zur Natur im Herzen des Wohnraums geschaffen. In verschiedenen Gesellschaften wurden Innenhöfe zu Mikrokosmen des Lebens – Orte, an denen man sich versammelt, kocht, spielt, betet und der Außenwelt entflieht. Sie fungierten als Vermittler zwischen öffentlichen und privaten Räumen, boten klimatischen Komfort und hatten oft symbolische Bedeutungen in Bezug auf kosmische Harmonie oder das Paradies. Ein Forscher drückte es so aus: „Die gemeinsame Bedeutung eines Hauses mit Innenhof ist ein irdisches Paradies“ – eine geschützte Gartenwelt im Zentrum des täglichen Lebens.

Dieser Artikel untersucht die Typologie von Häusern mit sieben Innenhöfen aus aller Welt und vergleicht deren räumliche Logik, Funktionalität und kulturelle Ausdrucksformen. Die ausgewählten Typen sind: islamischer/marokkanischer Riad, chinesischer Siheyuan, griechisch-römisches Atriumhaus, Indischer Haveli, Japanischer Tsubo-Niwa, Andalusischer Innenhof und Afrikanischer Komplex (Tukul) – wie sich eine einfache Idee (Räume um einen offenen Innenhof) verschiedenen Klimazonen und sozialen Bedürfnissen geschickt angepasst werden kann. Jeder der folgenden Abschnitte untersucht eine Typologie und führt anschließend eine vergleichende Diskussion über gemeinsame Themen und moderne Relevanz. Wir werden sehen, wie die Form dem Klima und der Kultur folgt: üppig begrünte Wüstenhöfe, Innenhöfe, die die Familienbande stärken, und heilige Räume, die die Erde mit dem Himmel verbinden.

Islamisches Riad: Der Innenhof als Paradies und Privatsphäre

Titel: Innenhof eines marokkanischen Riads in Fès mit zentralem Brunnen, Grünpflanzen und reichhaltigen Verzierungen. Traditionelle islamische Häuser mit Innenhof schaffen eine verborgene Oase – ein kühler, schattiger Garten innerhalb hoher Mauern, der Privatsphäre und Schutz vor dem rauen Klima bietet.

In der islamischen Tradition steht das Haus mit Innenhof (beispielhaft dafür ist das nordafrikanische riad, was auf Arabisch „Garten“ bedeutet) für eine Oase der Privatsphäre und Ruhe. Diese Häuser, die typischerweise in dicht bebauten Stadtvierteln liegen und eine schlichte Fassade haben, öffnen sich meist zu einem üppig begrünten Innenhof mit Obstbäumen, Blumenbeeten und einem Brunnen oder Wasserbecken und erinnern an die Vorstellung vom Paradies im Koran. Dicke Lehmwände und minimale Fenster zur Straße hin schützen das Haus vor Lärm, Staub und Hitze, während der Innenhof Sonnenlicht und kühle Brisen hereinlässt. So wird der Innenhof zum Herzen des Hauses und bietet Licht und Luft, während er vor neugierigen Blicken schützt. Wie AGi Architects es beschreibt, ermöglicht das arabische Haus mit Innenhof „Schutz vor einem feindlichen Klima, Privatsphäre und einen Außenbereich“ und ist letztlich „ein im städtischen Gefüge verstecktes Haus … von innen heraus gestaltet“.

Die räumliche Logik und Hierarchie in islamischen Häusern mit Innenhof spiegelt kulturelle Werte wie Bescheidenheit und Geschlechtertrennung wider. Der Eingang besteht in der Regel aus einem gewundenen Durchgang oder einer Eingangshalle (mak’ad), die den direkten Blick ins Innere versperrt. Dieser Durchgang führt zu einem Innenhof, auf den alle Räume hinausgehen. In traditionellen Grundrissen befindet sich neben dem Eingang ein Empfangsraum (in der Regel für männliche Gäste), der von den weiter innen gelegenen Familienräumen getrennt ist. Das Haus war im Wesentlichen eine private Welt für die Familie – insbesondere für Frauen, die in konservativen Kontexten den größten Teil ihres Lebens im Haus und im Innenhof fernab der Öffentlichkeit verbrachten. Tatsächlich bedeutet das arabische Wort harim (Frauenviertel) ist linguistisch mit haram (heilig) und sakan (Haus) sakina (Frieden) verbunden – was unterstreicht, dass das Haus als Ort des Friedens und der Heiligkeit angesehen wurde. Maşrabiyye-Vorhänge und hohe Geländer sowie andere Gestaltungselemente ermöglichten es den Frauen, unbemerkt nach draußen zu schauen oder das Haus zu kühlen. Funktional diente der Innenhof als multifunktionaler Wohnraum – zum Kochen, Schlafen in heißen Nächten, Spielen der Kinder und für Familienzusammenkünfte im Freien, alles innerhalb der sicheren Hülle des Hauses. So verband der klassische Riad sein klimafreundliches Design (Beschattung, Kühlung durch Verdunstung aus Brunnen, isolierte Wände) mit dem introvertierten Familienleben und der harmonischen Einsiedlermoral des Islam.

Chinesisches Siheyuan: Harmonie, Hierarchie und Familienzusammenhalt

In der lokalen Architektur Chinas ist Siheyuan (四合院, „vierseitiger Innenhof“) ein Symbol für harmonisches Familienleben und kosmische Ordnung. Ein Siheyuan ist ein von Mauern umgebenes Anwesen mit Gebäuden an allen vier Seiten, die einen rechteckigen Innenhof umgeben. Seit Jahrhunderten ist es in Nordchina, insbesondere in Peking, das archetypische Wohnhaus für Großfamilien. Räumlich ist ein Siheyuan sorgfältig auf die Nord-Süd-Achse ausgerichtet, um eine glückbringende Ausrichtung zu gewährleisten: Der Hauptsaal liegt am nördlichen Ende und ist nach Süden ausgerichtet (um das Sonnenlicht einzufangen), im Osten und Westen ist er von Seitenflügeln umgeben, und im Süden befindet sich in der Nähe des Tors ein kleineres Empfangshaus. Diese Anordnung optimiert nicht nur den klimatischen Komfort (sie schützt vor kalten Nordwinden und öffnet sich der Wintersonne), sondern kodiert auch die konfuzianische Familienhierarchie. Wenn man beispielsweise ein traditionelles Haus mit Innenhof in Peking betritt, trifft man zunächst auf den „Südraum”, der von den Bediensteten genutzt wird oder als Lagerraum dient, während die angesehenen Familienältesten im Nordsaal wohnen, der als der ehrenvollste Ort gilt. Jüngere Generationen oder weniger hochrangige Familienmitglieder wohnen in den Seitenflügeln, und gemäß den Traditionen können separate Räume für Männer und Frauen vorgesehen sein. Das Ergebnis ist eine Bauweise, die das Zusammenleben mehrerer Generationen in einem einzigen Wohnkomplex erleichtert, klare räumliche Rollen verteilt und den Respekt vor den Älteren in vollem Umfang berücksichtigt.

Kulturell gesehen wurde der Innenhof des Siheyuan als Mikrokosmos der Natur und Schauplatz des täglichen Lebens betrachtet. In der alten chinesischen Philosophie symbolisierte ein offener Innenhof, der die umliegenden Räume miteinander verband, die Verbindung zwischen Himmel, Erde und Familie, was mit der Vorstellung übereinstimmte, dass das menschliche Zuhause ein Miniaturuniversum sei. In der Praxis war der Innenhof das pulsierende Zentrum des häuslichen Lebens. Traditionelle Erzählungen beschreiben, wie das Familienleben in diesen Innenhöfen „friedlich verlief“: Die Älteren tranken ihren Tee unter einem Baum, die Kinder spielten unter freiem Himmel, und in den heißen Monaten kochte die Familie im Innenhof, um das Haus nicht aufzuheizen, oder aß dort. Pflanzen, Fischbecken und Haustiere wurden im Innenhof gehalten, wodurch dieser zu einem kleinen Gartenrefugium wurde, das einen Ausgleich zum hektischen städtischen Umfeld bildete. In den Gelehrtengärten Südchinas wurden die Innenhöfe zu Anbauflächen für künstlerische und soziale Aktivitäten – Orte, an denen man Gedichte lesen, malen, Schach spielen oder Freunde zwischen Felsen und Pflanzen empfangen konnte. So diente der Siheyuan sowohl funktionalen Bedürfnissen (Licht, Belüftung, Sicherheit) als auch kulturellen Idealen: die Familienzusammengehörigkeit zu fördern, die Feng-Shui-Prinzipien einer ausgewogenen Ausrichtung zu erfüllen und einen 安宁 (an’ning) – einen friedlichen, stabilen Zufluchtsort – fernab vom Trubel draußen zu schaffen.

Trotz der Privatsphäre, die sie boten, fungierten chinesische Hofhäuser auch als Vermittler zum öffentlichen Raum: Viele Siheyuan waren Teil von Hutong-Vierteln, und ihre Eingangstore markierten den Übergang von der belebten Straße zum ruhigen Innenraum. Dieses Gleichgewicht zwischen innerer Harmonie und äußerer Bescheidenheit spiegelt sich auch in anderen Hofhaus-Traditionen wider. Insbesondere islamische Häuser und die alten Siheyuan in Peking boten mit ihren schlichten hohen Mauern zur Straße hin und ihrem luxuriösen Innenleben eine konvergente Lösung für das städtische Leben. Auch wenn heute viele historische Siheyuan verdichtet oder verschwunden sind, wirkt ihr Einfluss weiter – moderne Architekten in China haben Häuser mit Innenhöfen als nachhaltiges Modell für das Gemeinschaftsleben wiederbelebt. Die Genialität der Siheyuan liegt in der Klarheit ihrer Anordnung (sowohl in sozialer als auch in geometrischer Hinsicht) und in ihrer Fähigkeit, das intensive Stadtleben sowohl gemeinschaftlich als auch ruhig zu gestalten.

Griechisch-römisches Atriumhaus: Vom Atrium zum Peristyl

Häuser mit Innenhof waren ein charakteristisches Merkmal der klassischen Mittelmeerwelt, die sich von Griechenland bis Rom mit eigenen Besonderheiten entwickelte. Im antiken Griechenland, zu Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr., waren die typischen Häuser in Städten wie Athen in der Regel um einen zentralen offenen Innenhof herum angeordnet, der als pastas oder aule bezeichnet wurde. Diese sorgten für Licht und Belüftung, da die Außenfassade des Hauses fast keine Fenster hatte – die Straßenfassade bestand in der Regel aus einer leeren Wand und einer Tür, und alle Räume öffneten sich zum Innenhof hin. Dies schuf einen äußerst privaten Wohnbereich: Der Innenhof beleuchtete das Haus, ermöglichte das Leben im Freien und verbarg die Aktivitäten vor den Blicken der Öffentlichkeit. Die Römer übernahmen diese Typologie in ihren Domus (Stadthäusern) und entwickelten sie weiter. Ein klassisches römisches Domus verfügte typischerweise über ein Atrium – einen Vorraum mit einer rechteckigen Öffnung im Dach (Compluvium), um Regen und Licht hereinzulassen, und einem flachen Becken im Boden (Impluvium), um Wasser zu sammeln. Um den Innenhof herum befanden sich die wichtigsten öffentlichen Räume des Hauses (wie das Tablinium oder der Empfangsraum und die Cubicula-Schlafzimmer). Weiter im Inneren befand sich in vielen römischen Häusern (insbesondere nach dem 1. Jahrhundert v. Chr.) ein zweiter Innenhof, Peristyl, der von Säulen umgeben und mit Pflanzen und Brunnen begrünt war. Dieses Peristyl, das von den hellenistischen griechischen Häusern inspiriert war, wurde zu einem inneren Heiligtum für die Familie, einem grünen Gartenrefugium hinter dem formelleren Atrium.

Räumlich und funktional bildete das römische Haus mit Innenhof ein Gleichgewicht zwischen Öffentlichem und Privatem, Offiziellem und Familiärem. Der Innenhof fungierte als halböffentlicher Salon: Hier empfing der Hausherr (paterfamilias) jeden Morgen seine Gäste und stellte die Hausaltäre und Büsten seiner Vorfahren zur Schau. Er war das symbolische Herzstück des römischen Hauses und verband die Identität der Familie mit dem Ort (sogar Hochzeiten und Rituale konnten am Herd im Atrium vollzogen werden). Der Peristylgarten hinter dem Atrium bot Privatsphäre und Freizeitmöglichkeiten für Mahlzeiten im Freien, Kinderspiele und den Anbau von Blumen und Pflanzen. Archäologische Funde in Pompeji bestätigen, dass diese Innenhöfe vielseitig genutzt wurden: Abnutzungserscheinungen an den Pflastersteinen, Artefakte und Fresken zeigen, dass das tägliche Leben, das Kochen, das Essen und gesellschaftliche Zusammenkünfte meist im Säulenhof stattfanden. a7> Die Kombination mit den Räumen rund um den offenen Innenhof machte das Domus für das mediterrane Klima geeignet – in den heißen Sommermonaten spendete er Schatten und sorgte für Luftzirkulation, bei schönem Wetter bot er einen offenen Wohnraum. Hohe Decken und nach innen gerichtete Fenster sorgten für moderate Temperaturen, während das Impluvium-Becken der trockenen Luft Feuchtigkeit zuführte. Der Innenhof ließ auch die Wintersonne herein, um das Haus zu erwärmen.

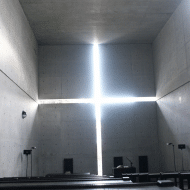

Kultureller Ausdruck: Der römische Innenhof verkörperte die Ideale des Haushaltslebens und der Gastfreundschaft. Ein gepflegter Innenhof spiegelte die Kultur und den Geschmack des Hausbesitzers wider – die Römer, die für ihre Liebe zur Natur im städtischen Leben bekannt waren, hatten ihre Innenhöfe als „lebendige Gärten, die dem Haus hinzugefügt wurden” angenommen; hier „waren die Liebe zur Schönheit und zur Natur… ein untrennbarer Bestandteil des römischen Charakters waren”. Die Innenhöfe hatten auch eine spirituelle Dimension: In vielen Atrien befand sich ein Lararium (ein den Hausgöttern gewidmeter Altar), wodurch das zum Himmel hin offene Zentrum des Hauses zu einem heiligen Ort wurde, der die Familie mit dem Himmel verband. Im Wesentlichen zeigt die griechisch-römische Typologie, wie Innenhöfe selbst in überfüllten klassischen Städten einen nach innen gerichteten Lebensstil ermöglichten. Die Häuser waren von den lauten Straßen abgeschirmt und boten einen lebensspendenden Freiraum. Dieses Modell sollte später viele andere Kulturen beeinflussen (so verbreiteten sich beispielsweise Häuser mit Innenhöfen im römischen Stil während des Römischen Reiches in Europa und Nordafrika, und das Konzept des Innenhofs in der spanischen Architektur ist zum Teil ein Erbe dieser römischen Atrium-Peristyl-Tradition). Die anhaltende Faszination des Hauses mit Innenhof liegt in der eleganten Verbindung von praktischer Funktion (Klimaregulierung, sozialer Raum) und menschlichem Genuss (Ruhe des Gartens, ästhetische Symmetrie ) – ein Gleichgewicht, das bei der Gestaltung von Innenhöfen stets angestrebt wird.

Hint Haveli: Innenhöfe für Klima, Gemeinschaft und kosmisches Zentrum

Auf dem indischen Subkontinent sind Häuser mit Innenhof, wie haveli (Nordindien), wada (Maharashtra), pol (Gujarat), nalukettu (Kerala) und viele andere mit regionalen Bezeichnungen, zu einem Grundpfeiler der lokalen Architektur geworden. Trotz ihrer Unterschiede haben diese Häuser eine gemeinsame Eigenschaft: einen zentralen offenen Raum (angan), um den herum die Zimmer des Hauses angeordnet sind. In den meist heißen und tropischen Klimazonen Indiens ist der Innenhof zu einer natürlichen Lösung für ein klimafreundliches Design geworden – ein Raum, der Licht hereinlässt, aber gleichzeitig die warme Luft aufsteigen und entweichen lässt und so für eine bessere Belüftung und Kühlung sorgt. Viele Havelis in Rajasthan sind beispielsweise geschickt für das heiße und trockene Wüstenklima konzipiert: Sie haben dicke, mit Kalk verputzte Wände und kleine Außenöffnungen, um die Wärme draußen zu halten, während der Innenhof mit Verdunstungskühlung (manchmal mit einem zentralen Brunnen oder einer Quelle) arbeitet und den größten Teil des Tages von den umgebenden Gebäuden beschattet wird. In Küsten- oder Feuchtgebieten helfen Innenhöfe dabei, Brisen zu lenken und Monsunregen zu regulieren. Dieser passive Kühleffekt ist so bemerkenswert, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass traditionelle Havelis dank ihrer innenhofzentrierten Anordnung angenehme Innenraumtemperaturen aufrechterhalten. Im Wesentlichen fungiert der Innenhof als thermischer Schornstein und Lichtschacht, der die extremen Wetterbedingungen Indiens mildert und gleichzeitig als Familienwohnzimmer unter freiem Himmel dient.

Die sozialen und kulturellen Funktionen der indischen Höfe sind vielfältig und tief verwurzelt. Da große Großfamilien weit verbreitet waren, bot der Innenhof einen flexiblen Gemeinschaftsbereich für einen großen Haushalt – einen sicheren Spielplatz für Kinder, einen Arbeitsbereich für Hausarbeiten wie das Reinigen von Getreide oder das Trocknen von Gewürzen und einen Versammlungsort für Familienaktivitäten. Viele traditionelle Häuser haben den Innenhof für wichtige Rituale und Zeremonien reserviert. So fanden beispielsweise hinduistische Hochzeiten im Innenhof statt, sodass das heilige Feuer und die Gelübde unter freiem Himmel, im Beisein von Sonne und Sternen, vollzogen wurden. Auch Geburtszeremonien, Festpujas und Beerdigungen wurden in der Regel im Innenhof abgehalten. Dieser offene Mittelpunkt des Hauses fungierte somit als spirituelles und soziales Zentrum. In der Vastu Shastra (den Prinzipien der traditionellen indischen Architektur) ist es nicht verwunderlich, dass der Innenhof dem Brahmasthan entspricht – dem metaphysischen Zentrum des Wohnhauses, das offen gehalten werden muss, um den Fluss der kosmischen Energie zu ermöglichen. Der Innenhof gilt als „Nabel” des Hauses (das Zentrum von Vastu Purusha), wird nicht bebaut, bleibt frei und enthält in der Regel eine Tulsi-Pflanze oder einen Altar, um den Raum zu weihen. In vielen indischen Häusern findet man im Innenhof eine heilige Basilikapflanze(Tulsi), die täglich verehrt wird, da sie die Luft reinigt und Wohlstand symbolisiert.

Große Herrenhäuser und Villen verfügen manchmal über mehrere Innenhöfe – beispielsweise einen Außenhof für Besucher und Männer und einen Innenhof für Frauen (in bestimmten historischen Kontexten ein Spiegelbild der Purdah-Normen) –, ähnlich wie die Trennung zwischen öffentlichen und privaten Bereichen, die auch an anderen Orten zu finden ist. Aber auch in bescheidenen Häusern vermittelt ein einziger Innenhof zwischen öffentlichen und privaten Bereichen. Der Innenhof, der in der Regel über eine Eingangshalle direkt von der Straße aus zugänglich ist, fungiert als Übergangsraum: halb öffentlich, sodass Nachbarn oder Gäste empfangen werden können, aber dennoch privat genug, um als Familienbereich zu dienen. Wie der Architekt Gautam Bhatia feststellt, „ist der Innenhof das einzige Element, das das Haus und das Leben darin organisiert”, gibt er den täglichen Routinen Struktur und schützt vor dem Klima (indem er einen kühlen Rückzugsort bietet). Von den Ausgrabungen im alten Indus-Tal bis hin zu den heutigen ländlichen Dörfern beweist die fortwährende Präsenz von Innenhöfen in indischen Wohnhäusern ihre funktionale Genialität und kulturelle Resonanz. Selbst beim Bau moderner Wohnblocks halten indische Architekten diese Verbindung zur Natur und zur Gemeinschaft aufrecht, indem sie den Innenhof in neuen Formen (Lichtschächte, Atrien, Terrassengärten) neu interpretieren. Der Innenhof des Haveli ist somit ein Beispiel für Anpassung im Laufe der Zeit: ein altes Design, das seiner Identität als lebendiger Geist des Hauses treu bleibt und gleichzeitig den modernen Bedürfnissen gerecht wird.

Japanischer Tsubo-niwa: Kleine Innenhofgärten als innere Schreine

In Japan, wo städtische Grundstücke historisch gesehen klein und eng sind, hat sich die Tradition des tsubo-niwa als eine Möglichkeit entwickelt, die Natur und das Licht ins Herz der Häuser zu bringen. Ein tsubo-niwa bedeutet wörtlich „ein Tsubo-Garten“ – ein Tsubo ist eine traditionelle Flächeneinheit von etwa 3,3 Quadratmetern (etwa zwei Tatami-Matten). Diese Miniatur-Hofgärten, die in der Regel nur wenige Quadratmeter groß sind, sind ein wesentliches Merkmal der klassischen Machiya (Stadthäuser) in Städten wie Kyoto. Im Gegensatz zu den großen Innenhöfen anderer Kulturen sind Tsubo-Niwa in der Regel enge Freiflächen innerhalb eines Gebäudes und eher für den visuellen und sensorischen Genuss als für gesellschaftliche Zusammenkünfte konzipiert. Sie werden treffend als „halbgeschlossene Gärten” bezeichnet – sie sind im Wesentlichen Teil des Innenraums und sollen über Verandakorridore und Schiebetüren von den umliegenden Räumen aus betrachtet werden. Was ihnen an Größe fehlt, machen sie durch ihre Atmosphäre wett: Ein Tsubo-Niwa kann eine sorgfältig gestaltete Szene aus geharktem Kies, Trittsteinen, einem Steinlaterne, einem Wasserbecken und einigen schattenliebenden Pflanzen (Farne, Moos, Bambus) umfassen. Diese Komposition bietet dem Haus einen ruhigen, grünen Mittelpunkt, saisonale Schönheit (rot gefärbte Ahornblätter oder Schnee, der sich auf der Laterne niedergelassen hat) und einen Raum zum Atmen in dicht bebauten Stadtvierteln.

Funktionell gesehen ist Tsubo-Niwa in langen, tiefen Machiya-Häusern, die meist nur an einer Seite eine Fassade haben, für die Belichtung und Belüftung von großer Bedeutung. Wenn ein Innenhof in der Mitte oder im hinteren Teil des Hauses angelegt wird, kann Licht in die Innenräume gelangen und durch die Luftzirkulation wird verhindert, dass das Haus dunkel und stickig wird. Viele Tsubo-Niwa dienen gleichzeitig als Regenwassersammler (wie Impluviums) und bieten im Rahmen von Teezeremonien einen Ort für das rituelle Händewaschen (Temizu). Traditionelle Machiya verfügten in der Regel über mehrere kleine Gärten: beispielsweise einen Innenhof zwischen den Wohnräumen und einen Außenhof am Hintereingang. Diese Gärten waren nicht für große Versammlungen gedacht – tatsächlich wurden sie, um ihr makelloses Aussehen zu bewahren, außer zur Pflege in der Regel nicht betreten. Stattdessen genossen Familienmitglieder und Gäste den Anblick, die Geräusche (tropfendes Wasser) und den Duft (duftende Pflanzen) wie ein lebendiges Parchmentbild, das von der Architektur eingerahmt wurde. Dies entspricht den Prinzipien der japanischen Ästhetik wabi-sabi (Schönheit in Einfachheit und Unvollkommenheit finden) und shakkei (geliehene Landschaft); selbst ein kleiner Innenhof kann, wenn er geschickt gestaltet ist, die Illusion einer größeren Landschaft erzeugen.

Kulturell gesehen spiegelt die Existenz eines Innenhofs die Betonung der Japaner wider, selbst im überfüllten Stadtleben im Einklang mit der Natur zu leben. Seit der Heian-Zeit (8.-12. Jahrhundert) wurden in Palästen kleine Innenhöfe genutzt, um den Bewohnern einen besonderen Blick auf die Natur und den Himmel zu ermöglichen. Im Laufe der Zeit übernahmen Händler und Stadtbewohner den Tsubo-Niwa als Statussymbol und Quelle der Ruhe inmitten der Stadt in ihre Reihenhäuser. Ein gut gestalteter Innenhofgarten bot den Bewohnern einen Ort der Meditation und stand für Eleganz, sei es beim täglichen Tee oder beim bewundernden Betrachten des Mondes von der Veranda aus. Im Wesentlichen zeigt tsubo-niwa, wie sich das Konzept des Innenhofs auch im kleinen Maßstab entwickeln kann: Es verwischt die Grenze zwischen Innen und Außen, lässt Licht und Wind ins Haus und fördert eine emotionale Verbindung zur Natur. Heute enthalten moderne japanische Häuser und sogar Wohnungen manchmal kleine Lichthöfe oder Gartenatriums, die vom Tsubo-Niwa inspiriert sind und die zeitlose Anziehungskraft dieser Idee unter Beweis stellen. Die Tsubo-niwa-Typologie lehrt uns, dass Hofe nicht groß sein müssen, um wirkungsvoll zu sein – selbst ein kleines Stück Natur kann die Lebensqualität und den Charakter eines Hauses erheblich bereichern.

Der andalusische Innenhof: Das lebendige Erbe des Islam und der Mittelmeer-Traditionen

Titel: Traditioneller andalusischer Innenhof eines Hauses in Sevilla. Die weiß getünchten Wände, bunten Kacheln, Bögen und die Fülle an Topfpflanzen spiegeln eine Mischung aus islamisch-maghrebinischen und spanischen Einflüssen wider. Solche Innenhöfe dienen als kühle, schattige Familienwohnbereiche und sind oft der Stolz des Hauses, das für Festivals wie den Innenhofwettbewerb von Córdoba dekoriert wird.

In Südspanien und im weiteren Sinne im Mittelmeerraum ist der Innenhof seit der Antike ein prägendes Merkmal der Wohnarchitektur. Nirgendwo sonst wird diese Tradition so gefeiert wie in Andalusien, wo sich römische und islamische Einflüsse auf einzigartige Weise vereinen. Das Konzept des um einen offenen Innenhof herum gebauten Hauses (a3) (a3 bedeutet auf Spanisch „Innenhof”) wurde während der Zeit Al-Andalus (8.-15. Jahrhundert) gestärkt, als sich die islamischen Architekturideale auf der Iberischen Halbinsel verbreiteten. Ähnlich wie die Riads in Marokko waren auch die Innenhöfe in Andalusien nach innen gerichtet und verfügten in der Regel über einen Brunnen oder einen Brunnen im Zentrum, Töpfe oder Orangenbäume, die für Duft und Schatten sorgten. Nach der Reconquista blieben Innenhöfe ein fester Bestandteil spanischer Häuser und haben sich zu den bezaubernden, mit Blumen geschmückten Innenhöfen entwickelt, die wir heute in Córdoba, Sevilla und Granada sehen können. In diesen historischen Städten präsentieren die traditionellen Häuser (casas-patio) zur Straße hin einfache Fassaden – typischerweise glatte, weiß getünchte Fassaden, bescheidene Fenster und eine große Holztür. Wenn man durch die Eingangstür tritt, gelangt man in einen Vorraum (zaguan) und dann in die Veranda, das Herzstück des Hauses. Der Innenhof ist in der Regel mit Stein oder Ziegeln gepflastert, von einer Galerie oder einem Korridor umgeben und zum Himmel hin offen. Der Boden und die Wände sind mit zahlreichen Topfpflanzen, schmiedeeisernen Gittern, Azulejo-Fliesen und vielleicht einer kleinen Sitzecke dekoriert, wodurch im Inneren des Hauses ein paradiesischer Gartenraum entsteht.

Klimatisch gesehen ist die andalusische Veranda eine clevere Antwort auf die heißen Mittelmeersommer. Eine geschlossene Veranda sorgt für Schatten und kühlere Luft, insbesondere wenn sie mit Pflanzen und Wasser ergänzt wird, die die Luft befeuchten und die Temperatur senken. Abends kühlt die in der Veranda gespeicherte Kühle das Haus. Traditionell schliefen Familien in sehr heißen Nächten auf der Veranda unter dem Sternenhimmel, aber in der Sicherheit ihres Hauses (eine Praxis, die auch in arabischen Ländern zu finden ist). Architektonisch gesehen sind diese Innenhöfe in der Regel von zwei- oder mehrstöckigen Arkaden oder Balkonen umgeben, wodurch die Innenräume mit maximalem Licht versorgt werden. In den oberen Stockwerken befinden sich Balkone, die mit Kletterpflanzen und Blumen bewachsen sind und den Raum zusätzlich kühlen. Dies schafft ein Mikroklima im Innenhof und bildet einen Kontrast zu den von der Sonne aufgeheizten Straßen draußen.

Sozial und kulturell ist der Innenhof in Andalusien zu einem Symbol für Familienstolz und Gemeinschaftsleben geworden. Alltägliche Arbeiten wie Erbsen schälen oder Nähen sowie festliche Zusammenkünfte fanden auf der Veranda statt. Er fungiert als Vermittler zwischen öffentlichem und privatem Raum: Besucher werden in der Regel im Innenhof empfangen, der als Art Wohn-/Esszimmer im Freien dient. „In Spanien sind Innenhöfe meist eine Erweiterung des Wohn-, Ess- und Kochbereichs.“ Im Wesentlichen handelt es sich um einen Außenbereich des Hauses für alltägliche Aktivitäten. Noch wichtiger ist, dass die Innenhofkultur zu berühmten Traditionen geführt hat, wie dem Córdoba-Innenhof-Festival, bei dem die Bewohner jedes Frühjahr in freundschaftlichem Wettbewerb ihre Innenhöfe mit Hunderten von Blumen schmücken – eine Tradition, die bis in die Römerzeit zurückreicht und von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurde. Die Form des Innenhofs wurde auch in die Neue Welt übertragen: Die spanischen Kolonialhäuser in Lateinamerika verfügen fast ausnahmslos über zentrale Innenhöfe (patios), die denen in Andalusien sehr ähnlich sind. Dies war eine direkte Übertragung des iberischen (und indirekt auch des römisch-islamischen) Innenhofmodells auf andere Klimazonen wie Mexiko und Peru, wobei die lokale Bevölkerung die Arkaden, Wasserelemente und Gärten der Innenhöfe an ihre Umgebung anpasste. Dank dieser Entwicklung hat sich die andalusische Innenhof-Typologie als eine praktische Lösung für mehr Komfort und als Symbol der andalusischen Lebenskunst als auffallend anpassungsfähig, aber kulturell unterschiedlich erwiesen.

Afrika-Siedlung: Höfe als soziale Zentren in lokalen Siedlungen

In den unterschiedlichen Klimazonen und Kulturen Afrikas sind Wohnhäuser mit Innenhof ein wiederkehrendes Thema, von den Lehmhäusern mit Innenhof in Westafrika bis hin zu den Tukul-Siedlungen in Ostafrika. In vielen traditionellen Siedlungen südlich der Sahara besteht die grundlegende Siedlungseinheit nicht aus einem einzigen Gebäude, sondern aus einer Siedlung, die aus Hütten oder Räumen besteht, die um einen offenen Innenhof angeordnet sind. Beispielsweise bestanden die vorkolonialen Dörfer der Yoruba in Nigeria und der Akan in Ghana aus hohlen Quadraten oder U-förmigen Familienwohnsiedlungen, die um einen zentralen Innenhof angeordnet waren. Jede Siedlung beherbergte eine Großfamilie, und die Einzimmerwohnungen (für Großeltern, Ehepartner usw.) öffneten sich zu einem gemeinsamen Innenhof, der als Hauptbereich für das Kochen, Handarbeiten, Geselligkeit und die Kindererziehung diente. Insbesondere in einem Yoruba-Haus oder agbo war der Hof (agbala) bewusst viel größer als die überdachten Räume – er musste Dutzende von Menschen beherbergen und förderte die ständige Interaktion zwischen den Familienmitgliedern. Im Gegensatz dazu waren die umliegenden Räume klein, geschlossen und meist fensterlos (sie öffneten sich nur zur Veranda und zum Innenhof) und wurden meist zum Schlafen oder zur Lagerung genutzt. Dies unterstreicht, dass in vielen afrikanischen Traditionen der eigentliche „Wohnraum” der offene Innenhof ist und die Innenräume nur eine untergeordnete Rolle spielen .

Die Gestaltung und die Materialien der Höfe in Afrika sind klug auf das Klima abgestimmt. Nehmen wir zum Beispiel die Tukul-Häuser in den Hochländern Äthiopiens und des Sudans: Es handelt sich um runde, aus Lehm und Holz gebaute Hütten, die typischerweise ringförmig angeordnet sind. Die dicken Lehmwände und das kegelförmige Strohdach eines Tukul dienen als hervorragende Isolierung – sie halten die Innenräume während der sengenden Hitze des Tages kühl und während der kühlen Nächte im Hochland warm. Mehrere Tukuls (z. B. für jede Ehefrau in einer polygamen Familie oder für verschiedene Funktionen wie Kochen und Schlafen) sind in der Regel um einen offenen Hof herum angeordnet, der von einem Zaun oder einer Mauer umgeben ist. Dieser Hof ist der Ort, an dem sich das Familienleben im Freien abspielt – Kochen auf einem Herd, Getreide mahlen, Kinder spielen, ältere Menschen treffen sich unter einem Baum. In westafrikanischen Siedlungen wie denen der Hausa und Dogon sind die Häuser in der Regel rechteckig und aus sonnengetrockneten Lehmziegeln gebaut, aber auch sie haben einen zentralen Innenhof, der Schatten und einen gemeinsamen Arbeitsbereich bietet und in dem sich oft ein Baum oder ein Wassertank befindet. Das traditionelle Haus des Akan-Volkes, das Fihankra, besteht aus vier rechteckigen Gebäuden, die einen geschlossenen Innenhof bilden, und dessen Lehmwände mit lebhaften Reliefmustern verziert sind. Diese sind in der Regel aus Schilf gefertigt oder später mit Metall verkleidet worden, und der Innenhof diente als vielseitiger Bereich für alltägliche Arbeiten, soziale Zeremonien und als Spielplatz für Kinder. In vielen afrikanischen Kulturen hat der Innenhof auch eine spirituelle Bedeutung – so befindet sich beispielsweise im Innenhof von Yoruba-Siedlungen oft ein Schrein für die Familienvorfahren oder einen Orisha-Gott, und in Königspalästen gibt es mehrere Innenhöfe, die für Ratssitzungen und Rituale genutzt werden. Der offene Himmel über ihnen wird mit dem Göttlichen in Verbindung gebracht, weshalb Versammlungen oder Schwüre bewusst im Innenhof stattfinden können.

In sozialer Hinsicht ist der afrikanische Hof ein wichtiger Ort der Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Das Leben um einen gemeinsamen offenen Raum herum stärkt die familiären Bindungen und den sozialen Zusammenhalt – alle kommen im Laufe des Tages ganz natürlich im Hof zusammen. Untersuchungen haben gezeigt, dass in Yoruba-Gemeinschaften „Hofanlagen als zentrale Orte für soziale Interaktionen, Mentoring und Gemeinschaftsaktivitäten dienen und einen wichtigen Beitrag zur sozialen Kohäsion leisten”. Kinder werden von allen beobachtet, Ältere geben im Schatten ihr Wissen weiter und Streitigkeiten werden im Freien beigelegt – der Hof ist das Theater des Lebens. Diese Siedlungen sind zudem skalierbar: Ein Dorf ist im Wesentlichen eine Ansammlung solcher Höfe, und der einzige öffentliche Platz ist in der Regel eine erweiterte Version für gemeinsame Aktivitäten im Dorfzentrum. Die Hierarchie der Räume kann sogar auf den Status hinweisen: Bei den Yoruba und Akan hat die Residenz eines Königs oder Häuptlings mehrere Höfe (je mehr Höfe, desto höher der Status). Dies zeigt, wie tief das Konzept des geschlossenen offenen Raums als Indikator für die soziale Struktur verwurzelt ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass afrikanische Höfttypen – seien es die separaten Tukul-Höfe Ostafrikas oder die aneinandergebauten Lehmhäuser Westafrikas – die Rolle des Hofes als sozialer Gleichmacher und ökologischer Moderator verdeutlichen. In Bezug auf das Design sind sie eher pragmatisch (unter Verwendung lokaler Materialien und einfacher Geometrie), aber in Bezug auf ihre Wirkung eher tiefgreifend; sie halten Familien kühl, sicher und zusammen. Da moderne Einflüsse und Materialien in Afrika immer mehr Verbreitung finden, besteht die Herausforderung darin, die sozialen Vorteile der Siedlung zu erhalten. Ermutigenderweise nutzen einige zeitgenössische Wohnprojekte diese lokalen Prinzipien, um die Nachbarschaftsinteraktion und passive Kühlung zu fördern, und erkennen an, dass die Weisheit des gemeinsamen Innenhofs nach wie vor gültig ist.

Vergleichende Ansichten und Schlussfolgerung

Wenn wir diese sieben Typen von Häusern mit Innenhof nebeneinander betrachten, entdecken wir eine faszinierende Tatsache: Trotz großer Unterschiede in Bezug auf Geografie, Klima, Religion und soziale Normen erweist sich der Innenhof als universelle Antwort auf viele Wohnbedürfnisse der Menschen. In jedem Fall ist der zum Himmel hin offene, geschützte Innenhof zum produktiven Kernstück des Hauses geworden – allerdings angepasst an den jeweiligen Kontext:

- Klimaanpassung: In heißen und trockenen Regionen (islamische Riads, Rajasthan-Havelis, afrikanische Siedlungen) dienen Innenhöfe als Kühlungsinstrumente – Brunnen, Grünflächen und schattige Innenhöfe schaffen ein oasenähnliches Mikroklima. In gemäßigten oder kontinentalen Klimazonen (chinesische Siheyuan, mediterrane Atriumhäuser) sind die Innenhöfe so ausgerichtet und proportioniert, dass sie die Wintersonne und die Sommerbrise einfangen und so den thermischen Komfort über die Jahreszeiten hinweg ausgleichen. Selbst kleine Tsubo-Niwa dienen der Belüftung und Beleuchtung von dicht bebauten städtischen Häusern. Im Allgemeinen wird darauf hingewiesen, dass Häuser mit Innenhöfen umweltfreundlich und energiesparend sind und in der Regel die Temperaturen auf natürliche Weise senken, wodurch der Bedarf an mechanischer Kühlung verringert wird.

- Privatsphäre und Introvertiertheit: Fast alle diese Typologien wenden sich mit dem Rücken zur Außenwelt – sei es mit den leeren Lehmwänden einer Hausa-Siedlung oder der schmucklosen Fassade eines Pekinger Siheyuan – und konzentrieren sich stattdessen auf ein inneres Universum. Dies entspricht praktischen Erfordernissen (Verteidigung, Lärmschutz) und kulturellen Präferenzen hinsichtlich der Privatsphäre. In muslimischen Gesellschaften steht die Innenorientierung im Einklang mit den Normen der Bescheidenheit und der Geschlechtertrennung. In chinesischen und indischen Traditionen spiegelt sie eine familienzentrierte Weltanschauung wider (das Haus als in sich geschlossener Kosmos). Der Innenhof fungiert somit als Vermittler zwischen öffentlichen und privaten Bereichen: Er ist ein geschlossenergemeinsamerBereich, in dem sich die Familie und geladene Gäste unter freiem Himmel versammeln können, der jedoch durch die Architektur vor den Blicken der Öffentlichkeit geschützt ist. Diese Eigenschaft macht Häuser mit Innenhof besonders geeignet für dicht besiedelte Gebiete – draußen mag es eine geschäftige Stadt sein, aber wenn man durch die Tür tritt, betritt man eine ruhige, gemütliche Innenhofwelt.

- Soziale und geschlechtsspezifische Hierarchien: Viele Innenhofstrukturen spiegeln deutlich die soziale Struktur wider. In China, Indien und im islamischen Kontext sehen wir geschlechts- und altersbasierte Bereiche (die Zimmer der Frauen befinden sich im Inneren, die der Männer oder öffentlichen Bereiche am Eingang, die älteren Familienmitglieder haben die besten Plätze). Die Geometrie der Räume eignet sich für eine hierarchische Anordnung – beispielsweise befinden sich größere Räume „am Kopfende” des Innenhofs, kleinere Räume entsprechend ihrem Status an den Seiten. Andererseits neigt der zusammengesetzte Innenhof in Afrika dazu, gemeinsam und gleichberechtigt genutzt zu werden, obwohl der Familienvorstand eine bestimmte Hütte belegt. Allen gemeinsam ist, dass der Innenhof ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Haushalts fördert. Er ist ein realer und symbolischer Mittelpunkt, an dem sich alle treffen und der die Verwandtschafts- oder Nachbarschaftsbeziehungen stärkt. Wie ein tansanisches Sprichwort sagt: „Um ein Kind großzuziehen, braucht man einen Hof“, was die Vorstellung widerspiegelt, dass innerhalb dieser Mauern ein kollektives Leben entsteht.

- Kulturelle und spirituelle Bedeutung: Innenhöfe haben oft über ihre physische Funktion hinaus eine symbolische Bedeutung. Ob es sich nun um einen Altar handelt, der den Ahnen gewidmet ist, in einem römischen oder Yoruba-Hof, um eine Hochzeit unter dem Sternenhimmel in einem indischen Zelt oder um tägliche Gebete und Koranrezitationen in der Kühle eines maurischen Riads – all dies sind rituelle Orte. Viele Kulturen verbinden offene Räume mit Heiligkeit: Für Hindus ist dies Brahmasthan (heiliges Zentrum), für Muslime wird die Vorstellung, dass das Haus ein heiliger Ort (haram) ist, durch den privaten Innenhof verkörpert, und die chinesische Geomantie betrachtet den offenen Innenhof als Ausrichtung der menschlichen Behausungen auf die himmlischen Kräfte. Selbst eine einfache Handlung wie das Pflanzen eines Baumes oder einer Blume im Innenhof kann eine tiefere Bedeutung haben (man denke an den „Hayat-Baum” in den Innenhöfen Mesopotamiens und Irans, den heiligen Tulsi in indischen Innenhöfen oder die Glücks bringende Narzisse im Pekinger Siheyuan). So wurden Innenhöfe oft zum emotionalen Herzen des Hauses und wurden mit Erinnerungen, Traditionen und dem Vergehen der Zeit (dem Wandern der Sonne über die Wände, dem Wechsel der Jahreszeiten, der die Blätter verändert) in Verbindung gebracht.

- Materialien und Ästhetik: Jede Typologie zeigt lokale Materialien und Handwerkskunst, die auf den Innenhof ausgerichtet sind. Römische Häuser schmückten ihre Atrien mit Marmorimpluviums und Fresken; chinesische Siheyuan-Häuser verwendeten Holzbalken, geschnitzte Vorhänge und regelmäßige Pflastersteine, um ihre Innenhöfe zu verschönern; islamische Riads hingegen beeindruckten mit Zellij-Kacheln, geschnitztem Putz und Zellige-Brunnen, um einen Garten der Sinne zu schaffen. In afrikanischen Innenhöfen sind bemalte Lehmreliefs oder Totems an den Wänden zu sehen, während japanische Tsubo-Niwa aus Stein, Moos und Bambus bestehende Zen-ähnliche Kompositionen sind. In jedem Fall wird dem Innenhof in der Regel die größte künstlerische Aufmerksamkeit geschenkt, da er das wertvolle Zentrum des häuslichen Lebens und die wichtigste Quelle der Ästhetik darstellt. Diese Introvertiertheit hat paradoxerweise zu sehr raffinierten Innenräumen geführt, auch wenn das Äußere dieser Häuser schlicht ist.

In der heutigen Zeit inspirieren die Prinzipien dieser Häuser mit Innenhof Architekten dazu, nachhaltigere und gemeinschaftsorientierte Entwürfe zu schaffen. Von Wang Shus chinesischen Innenhöfen über Ökohäuser im Nahen Osten bis hin zu europäischen Wohngemeinschaften mit gemeinsamen Innenhöfen – alle zeitgenössischen Projekte kehren zu diesem zeitlosen Archetyp zurück. Höfe bieten Lösungen für städtische Verdichtung (vertikale Höfe, Dachgärten), Klimaflexibilität (passive Kühlung, Tageslicht) und soziales Wohlergehen (gemeinsame Freiflächen). Wie in einer akademischen Abhandlung festgestellt wird, „ist die Form des Innenhofs ein gemeinsames Erbe der Menschheit, das sowohl eine Vergangenheit als auch eine Zukunft hat, da es den physischen und psychologischen Bedürfnissen des Menschen entspricht… Man könnte sagen, dass die Welt im Grunde genommen ein Innenhofgarten ist.” Im Kern hat das Haus mit Innenhof nach wie vor seine Gültigkeit: Es erinnert uns daran, dass Natur, Familie und Obdach in einem einzigen räumlichen Konzept unendlich anpassungsfähig vereint werden können. Ob es sich nun um einen großen Riad oder eine kleine Veranda handelt, der Innenhof ist nach wie vor ein heiliger Freiraum, der unseren Häusern und Städten Fülle verleiht.