Abbildung 1: Atrium eines römischen Domus (Menanders Haus, Pompeji). Eine Öffnung im Dach (Compluvium) ließ Sonnenlicht und Regenwasser in das Cavaedium (Atrium) fallen, wodurch die Innenräume beleuchtet und das flache Impluvium-Becken gespeist wurden. Solche Atrien beleuchteten, kühlten und belüfteten das Haus passiv, lange bevor Glasfenster verbreitet waren.

Im Laufe der Geschichte und Kulturen hat sich der Lichtschacht als architektonische Lösung zur Versorgung von Gebäuden mit Tageslicht und Luft durchgesetzt. Im antiken römischen Domus diente ein zentrales Atrium als primitiver Lichtschacht. Das offene Dach des von geschlossenen Räumen umgebenen Atriums ließ Sonne und Regen herein, die sich in einem zentralen Impluvium-Becken sammelten. Dieses Design entstand aus einer praktischen Notwendigkeit heraus: In den dicht bebauten Städten Roms hatten die Häuser nur wenige Außenfenster und waren für Licht und Wasser auf das Innere angewiesen. Das Atrium wurde zum sozialen Zentrum des Hauses – ein Ort, um Gäste zu empfangen und Rituale durchzuführen –, aber im Grunde genommen war es ein Klimagerät, eine kulturelle Antwort auf die Einschränkungen des städtischen Lebens und die Hitze des Mittelmeerraums. In einer Zeit, in der die Außenwände auf enge Gassen blickten und Sicherheit ein Thema war, ermöglichte es den städtischen Römern, gefiltertes Tageslicht und natürliche Belüftung in Privatsphäre zu genießen. In dieser Zeit nahm der Lichtschacht die Form eines offenen Innenhofs an, der funktionale Anforderungen mit sozialer Bedeutung in Einklang brachte.

Abbildung 2: Ein islamischer Innenhof mit zentralem Brunnen und Hängeleuchte (Museum von Marrakesch, Marokko). Die nach innen gerichteten Innenhöfe traditioneller islamischer und osmanischer Häuser schützen die Privatsphäre der Familie und lassen gleichzeitig Sonnenlicht und Luft herein. Kachelmosaike und Wasserelemente kühlten das Licht und reflektierten es, wodurch eine oasenähnliche Atmosphäre entstand.

Außerhalb Roms hat sich das Konzept unter verschiedenen klimatischen und kulturellen Bedingungen weiterentwickelt. In der islamischen Welt hat sich der sahn (Innenhof) in Häusern von Fès bis Aleppo verbreitet. Diese durch Arkaden oder Räume begrenzten Innenhöfe bildeten einen schattigen, privaten Kern, der den Innenraum vor Blicken von außen schützte und gleichzeitig für eine gute Belüftung und Tageslicht sorgte. Dies war eine direkte Antwort auf die islamische Betonung der Privatsphäre – die „Architektur der Verschleierung“ –, bei der bescheidene Straßenfassaden üppige Innenhöfe verbargen. Einer der wichtigsten Vorteile dieser Innenhöfe war ihre Fähigkeit, Sonnenlicht hereinzulassen und die Luftzirkulation zu fördern, „ohne Einblick in das Innenleben des Hauses zu gewähren”. In heißen und trockenen Klimazonen milderten die Geometrie und die Materialien der Innenhöfe die Extreme: Dicke Mauern sorgten für thermische Masse, zentrale Brunnen oder Gärten befeuchteten und kühlten die Luft. Osmanische Häuser führten diese Tradition fort; ob in einem Haus mit Innenhof in Damaskus oder in einem osmanischen Herrenhaus in Bursa, die Familien organisierten ihr Leben um einen lichtdurchfluteten Innenhof (manchmal mit einem auf- und zufällbaren Dach oder einer offenen Veranda). Der Lichtschacht war eigentlich ein Mikrokosmos – ein sicherer, zum Himmel hin offener Raum, der nach den Idealen der Kultur dimensioniert und dekoriert war und dem Familienleben diente. Er erfüllte sowohl klimatische als auch soziale Bedürfnisse, indem er das Haus auf natürliche Weise mit Tageslicht versorgte und kühlte und einen gemütlichen Außenraum schuf. In diesen Zivilisationen sehen wir, dass Lichtschächte organisch aus den lokalen Gegebenheiten heraus entstanden sind: eine passive Tageslichtstrategie, die ebenso viel mit der Beleuchtung wie mit dem Lebensstil (eine Oase für familiäre und soziale Aktivitäten) zu tun hat.

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als die Städte industrialisiert wurden und die Grundstückspreise stiegen, wurden Lichtschächte meist zu reinen Luftschächten – blieben aber weiterhin unverzichtbar. In Paris wurden die neuen Wohnblocks von Baron Haussmann um Innenhöfe oder schmale Luftschächte herum gebaut, um sicherzustellen, dass jedes Zimmer ein Fenster hatte. Die Vorschriften verlangten ein Mindestmaß an Licht und Luft, daher sorgten hinter den großen Steinfassaden „Innenhöfe dafür, dass Licht in das Gebäude eindringen konnte … Es entstanden kleinere Innenhöfe, die als Lichtschächte für den gesamten Block dienten.“ Dennoch waren viele von ihnen eng und düster und eher funktional als angenehm. In New York füllten die ersten Mieter die Gebäude mit ihren Familien in dunklen, schlecht belüfteten Wohnungen. Die Reformer reagierten darauf mit dem Tenement Act von 1879, der Luftschächte vorschrieb, um etwas Licht und Luft in die Innenräume zwischen benachbarten Gebäuden zu bringen. Die Bauherren schufen „Hantel”-Wohnhäuser mit Einbuchtungen an den Rändern, die in der Regel nur wenige Meter breit waren. Diese Schächte waren weit entfernt von den eleganten Innenhöfen früherer Zeiten, stellten jedoch eine Anpassung an die extreme Dichte der Lichtschächte dar. Die hüftartigen Luftschächte jedes Wohnhauses sorgten für indirektes Tageslicht und ein wenig Belüftung, um die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Die Bewohner der Wohnhäuser beugten sich vor, um die Luft zu beobachten, oder riefen ihre Nachrichten in den Hohlraum. Mit der Zeit erlangten diese Schächte einen schrecklichen Ruf – voller Müll und Brandgefahr zeigten sie, wie eine gute Idee durch unzureichende Dimensionierung Schaden anrichten kann. Im Jahr 1901 verbot das New Yorker Gesetz die engen Schächte und schrieb für neue Gebäude größere offene Innenhöfe vor. Tatsächlich versuchte das Gesetz, den Lichtschacht wieder als echten Innenhof zu positionieren und nicht nur als eine Art Scheinöffnung.

Von antiken Atrien bis hin zu zweckmäßigen Luftschächten haben Lichtschächte in Form und Größe eine Entwicklung durchlaufen, aber stets als kultureller Barometer fungiert. Sie entsprachen den räumlichen Bedürfnissen jeder Gesellschaft – sei es ein römischer Patron, der seine Gäste in einem sonnigen Atrium empfing, oder eine Einwandererfamilie aus Manhattan, die in einem Hinterhof nach etwas frischer Luft suchte. In jedem Fall wandte sich die Architektur nach innen, um Tageslicht von oben zu leihen, wenn es von der Seite nicht verfügbar war. Vor der Einführung von elektrischem Licht und modernen Klimaanlagen waren diese vertikalen Hohlräume die Lungen und Lampen der Gebäude. Sie entstanden aus klimatischen und baulichen Zwängen, wurden aber oft zu wertvollen architektonischen Merkmalen, die Schönheit, Zeremonien und das gesellschaftliche Leben beherbergten. Dieser historische Bogen bereitet den Boden für eine Untersuchung dessen, was Lichtschächte heute für uns bedeuten: nicht nur Luft- und Lichtschächte, sondern auch potenzielle Katalysatoren für Wohlstand, urbane Lebensqualität und innovatives Design.

Raumpsychologie: Tageslicht von oben und menschliches Wohlbefinden

Sonnenlicht ist nicht nur eine technische Quelle – es prägt auch die menschliche Psyche und Physiologie tiefgreifend. Das Erlebnis von Licht, das wie in einem Innenhof oder Atrium von oben nach unten fällt, kann starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Architekten haben dies im Laufe der Geschichte intuitiv erkannt, aber heutige Forschungen in den Bereichen Umweltpsychologie und Chronobiologie verdeutlichen, warum der Zugang zu natürlichem Licht für das Wohlbefinden der Gebäudenutzer so entscheidend ist. Unser Körper wird von zirkadianen Rhythmen gesteuert – die 24-Stunden-Biouhr passt sich in erster Linie an Hell-Dunkel-Zyklen an. Insbesondere die ausreichende Exposition gegenüber Tageslicht am Morgen und zur Mittagszeit löst hormonelle Signale (wie die Ausschüttung von Serotonin und Cortisol) aus, die unsere Stimmung, Energie und unseren Schlafrhythmus regulieren. Umgekehrt können dunkle und düstere Innenräume zu Schläfrigkeit, Depressionen und einer verzerrten Zeitwahrnehmung führen. Daher können Lichtschächte in einem Gebäude oder deren Fehlen die psychische Gesundheit und Zeitwahrnehmung der Bewohner eines Gebäudes erheblich beeinflussen.

Studien haben wiederholt die belebende Wirkung des Tageslichts auf die Stimmung und die kognitiven Funktionen gezeigt. Beispielsweise kommt eine in Daylight and Architecture zusammengefasste Studie zu dem Schluss, dass „ausreichend Licht die Stimmung und das Energieniveau verbessert, während schlechte Beleuchtung zu Depressionen und anderen Defiziten beiträgt”. In den tiefer gelegenen Bereichen eines Gebäudes kann ein gut platzierter Lichtschacht eine Säule aus natürlichem Licht schaffen, die den Bewohnern des Gebäudes hilft, sich mit dem Tageslicht draußen verbunden zu fühlen. Diese Verbindung ist nicht nur poetisch – sie bringt die Innenraumbedingungen in Einklang mit dem menschlichen Tagesrhythmus. Während eine erhöhte Tageslichtexposition am Arbeitsplatz mit erhöhter Wachsamkeit und Produktivität in Verbindung gebracht wird, kann der Zugang zu einem sonnigen Bereich in Wohnräumen saisonale affektive Störungen während der kurzen Wintertage verhindern. Einfach ausgedrückt kann vertikale Tageslichtdurchlässigkeit als psychologischer Anker dienen, der durch bewegliche Sonnenflecken und wechselnde Farbtöne den Lauf der Zeit anzeigt, was elektrisches Licht nicht leisten kann.

Die psychologische Wirkung des Lichts ist nirgendwo so deutlich wie in Umgebungen, in denen Menschen ihrer Freiheit beraubt sind – in Gefängnissen, Krankenhäusern, fensterlosen Einrichtungen. Nehmen wir einmal Gefängnisse: Viele alte Gefängnisse, die traditionell eher auf Sicherheit als auf Komfort ausgelegt waren, ließen nur ein Minimum an Tageslicht herein und setzten die Insassen ständig gedämpftem Licht oder grellem Kunstlicht aus. Die Folgen für die psychische Gesundheit waren verheerend. Moderne Studien zur Gefängnisgestaltung zeigen, dass bei Häftlingen, die mehr natürlichem Licht ausgesetzt sind, die Rate von Depressionen und Angstzuständen deutlich sinkt. Tatsächlich ergab eine Studie, dass Häftlinge mit Fenstern oder Tageslichtquellen im Vergleich zu denen, die in fast lichtlosen Zellen untergebracht waren, um 22 % weniger Depressionen und Angstzustände aufwiesen. Ein Stück Himmel kann Stress, Orientierungslosigkeit und sogar Aggressivität in solchen Umgebungen reduzieren. Gefängnisarchitekten haben darauf reagiert, indem sie Licht als Rehabilitationsinstrument betrachten und Tagesräume und sogar Zellen mit Lichtschächten und Dachfenstern ausgestattet haben. Ein neues Gefängnis, in dem ein zentrales Atrium den Gemeinschaftsbereich der Insassen mit Tageslicht durchflutet, das dann über Innenfenster in die einzelnen Zellen „ausgeliehen” wird, ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie diese Strategie sowohl die Stimmung verbessert als auch Verstöße gegen die Haftbedingungen reduziert. Die Botschaft ist klar: Lichtschächte sind nicht nur strukturelle Hohlräume, sondern auch emotionale Kanäle. Sonnenlicht in einem Hochsicherheitsgefängnis kann buchstäblich ein Lichtblick sein, indem es den Insassen hilft, sich Tag und Nacht zu orientieren, und sie an die Außenwelt erinnert.

Abbildung 3: Innenraum der Lichtkirche von Tadao Ando in Ibaraki, Japan. Der dramatische kreuzförmige Einschnitt in der Betonwand lässt das Morgenlicht hereinströmen. Dieses Design spielt mit der spirituellen Psychologie – der scharfe Kontrast zwischen Hell und Dunkel weckt Hoffnung und Glauben. Es zeigt, wie selbst eine einfache Lichtöffnung die Stimmung und die Wahrnehmung eines Raumes tiefgreifend beeinflussen kann.

Auch im Gesundheitswesen werden Lichtschächte aufgrund ihrer therapeutischen Wirkung eingesetzt. In großen Krankenhäusern tragen Innenhöfe und Atrien dazu bei, dass das Tageslicht bis in die tiefsten Bereiche der Stationen gelangt, was die Genesung der Patienten beschleunigt und ihnen hilft, im 24-Stunden-Rhythmus zu bleiben. Es wurde festgestellt, dass Patienten in fensterlosen Intensivstationen häufiger unter Delirium und Orientierungsstörungen leiden. Eine Studie ergab, dass Patienten in fensterlosen Intensivstationen weniger zeitlich orientiert sind und sogar häufiger Halluzinationen haben als Patienten mit Blick aus dem Fenster. Um dem „Delirium auf der Intensivstation” entgegenzuwirken, haben viele Krankenhäuser in ihren Intensivstationen und Genesungsbereichen Dachfenster oder Lichtschächte installiert, damit die Patienten den ganzen Tag über etwas vom Himmel oder natürlichem Licht sehen können. Der Unterschied kann lebensverändernd sein: Patienten, die natürlichem Licht ausgesetzt sind, haben einen besseren Schlaf, weniger Stress und bleiben im Durchschnitt kürzer im Krankenhaus. Auch in Schulen zeigen Untersuchungen, dass Tageslicht die Konzentration und Stimmung der Schüler verbessert. Wenn Klassenzimmer um offene Innenhöfe herum angeordnet sind oder Oberlichter haben, erzielen Schüler nicht nur bessere schulische Leistungen, sondern berichten auch, dass sie sich während des Schultages stärker bewusst sind, wie die Zeit vergeht (was das Gefühl der Stagnation und des „Eingesperrtseins” verringert). Offensichtlich kann ein sorgfältig platzierter Lichtschacht als „Kompass für die innere Uhr” dienen. Indem er den Lauf der Sonne sichtbar macht – einen hellen Höhepunkt am Mittag, sanfte, flache Strahlen am späten Nachmittag –, verstärkt er die natürlichen Wachheits- und Ruhezyklen.

Emotional gesehen hat das von oben einfallende Licht in der Architektur fast schon einen sakralen Charakter. Das Spiel des Sonnenlichts in einem schummrigen Raum kann beleben und inspirieren. Im Laufe der Geschichte wurden in vielen sakralen und zivilen Bauwerken Oberlichter oder Oculi verwendet, um Effekte zu erzielen, die man als theatralische Tageslichteffekte bezeichnen könnte – man denke nur an den Oculus des Pantheons oder die farbigen Lichtschächte gotischer Kathedralen. Ein modernes Beispiel ist Andos Lichtkirche (Abbildung 3), in der die einzige Lichtquelle eine kreuzförmige Öffnung in der Betonwand des Altarraums ist. In einer ansonsten dunklen und minimalistischen Kapelle wird das strahlende Lichtkreuz zu einem kraftvollen Symbol, das an das Göttliche erinnert. Wenn sich die Augen der Gläubigen an die Dunkelheit gewöhnt haben, dominiert das Licht den Raum und lenkt den Fokus auf den Altar. Dies zeigt, wie Lichtschächte und Öffnungen die spirituelle und kognitive Erfahrung prägen. Selbst in einem nicht-religiösen Kontext kann ein Lichtschacht einen Ausschnitt des Himmels einrahmen und so einen Ort der Ruhe und Besinnung schaffen. In einem geschäftigen Bürogebäude kann ein Atrium oder ein Lichthof, von dem aus man die Wolken sehen kann, einen Moment der Achtsamkeit ermöglichen – eine kleine psychologische Auszeit, während man nach oben schaut. In der Wohnraumgestaltung sprechen Architekten manchmal davon, „den Himmel herein zu holen”. Ein kleines Dachfenster über einem Treppenhaus kann, wenn sich der Winkel der Sonne je nach Tageszeit und Jahreszeit ändert, wie eine sanfte Uhr und ein Kalender wirken und ein sich ständig veränderndes Muster aus Licht und Schatten an den Wänden erzeugen. Die Bewohner schätzen diese täglichen Lichtspiele oft sehr und merken, dass sie sie erden und den Charakter ihres Zuhauses bereichern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die räumliche Psychologie von Lichtschächten unterstreicht, dass diese Eigenschaften nicht nur technische Lösungen, sondern auch äußerst menschliche Möglichkeiten sind. Sie verbinden uns mit den Rhythmen des natürlichen Lichts und beeinflussen so unsere Stimmung, unser Verhalten und unsere Gesundheit. Eine vertikale Öffnung kann die Klaustrophobie in tiefen Gebäuden lindern, Menschen in isolierten Umgebungen ihr zirkadianes Gleichgewicht zurückgeben und sogar Räumen eine poetische Symbolik verleihen. Bei der Gestaltung von Gebäuden für ein gesundes Leben und „emotionale Erdung” erweisen sich Lichtschächte als unverzichtbare Instrumente – wir schneiden ein Stück Himmel in die geschlossene Architektur, um Geist und Seele zu nähren. Die nächste Frage lautet: Welche Rolle spielen diese Vorteile in überfüllten und lauten Metropolen, in denen Platz knapp ist und Privatsphäre großgeschrieben wird? Können Lichtschächte die Dilemmata moderner Städte lösen, wie sie es in früheren Zeiten getan haben?

Nach innen und außen: Lichtschächte in dichten städtischen Umgebungen

In den hyperdichten Städten von heute kann man davon ausgehen, dass traditionelle Fenster an der Außenfassade die einzige Möglichkeit sind, Tageslicht hereinzulassen – die Fassade zur Straße hin ist oben. In der Architektur stellt sich jedoch eine interessante Gegenbewegung: Könnten nach innen gerichtete Lichtschächte eine praktikable Alternative zu Außenfenstern sein, insbesondere wenn es um beengte Platzverhältnisse, Lärm und Privatsphäre geht? In vielen Fällen lautet die Antwort ja. Lichtschächte und Innenhöfe kehren als Gegenmittel zu einigen Fallstricken des hochverdichteten Wohnens in die zeitgenössische Stadtplanung zurück. Sie ermöglichen es Architekten, Gebäude zu entwerfen, die Bjarke Ingels als „neu gestaltete Gebäude mit Innenhof” bezeichnet und die die Helligkeit und Offenheit eines Vorstadthauses mit der kompakten Grundfläche eines Stadtblocks verbinden. Die Verwendung von Lichtschächten in modernen Städten erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um eine ausreichende Tageslichtdurchflutung und lebenswerte Bedingungen zu gewährleisten. Sehen wir uns einige Fallstudien und Vergleiche an, um zu sehen, wie introvertierte Architektur mit traditioneller Fensteranordnung konkurriert (und diese ergänzt).

Historisch gesehen haben Städte wie Paris und New York, wie wir gesehen haben, in den Wohnhäusern des 19. Jahrhunderts Innenhöfe oder Luftschächte vorgeschrieben, um ein Mindestmaß an Licht und Luft zu gewährleisten. Diese ersten Versionen waren in der Regel widerwillig eingegangene Kompromisse – sie waren viel zu klein, um wirklich angenehm zu sein. Einem berühmten Kritiker zufolge wurden die Luftschächte der New Yorker Wohnhäuser schnell zu „Schreckensschächten”, in denen sich Müll ansammelte und die Feuer und üble Gerüche verbreiteten, da sie ein Bereich waren, den niemand nutzte. Die Lehre daraus war, dass Lichtschächte, um erfolgreich zu sein, ausreichend groß und vorzugsweise zugänglich sein mussten und nicht nur leere Räume sein durften. Moderne Bauvorschriften und Richtlinien spiegeln dies wider: Sie sehen größere Hof-Höhen-Verhältnisse vor, um sicherzustellen, dass Tageslicht bis in die untersten Stockwerke gelangt und der Bereich geschützt ist. Nachdem beispielsweise 1901 in New York schmale Schächte verboten wurden, sorgten neue „U-förmige” oder Innenhof-Wohnhäuser für größere Lichtschächte, die zur Straße oder zum Hinterhof hin offen waren. Paris mit seinen klassischen Gebäuden mit Innenhöfen führte zu Innenhöfen unterschiedlicher Größe, von großzügigen Gartenhöfen in Luxusgebäuden bis hin zu kleinen Höfen für Dienstbotenzimmer in anderen Gebäuden. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hatten sich viele Architekten von Lichtschächten abgewandt und bevorzugten stattdessen schlanke Gebäude, in denen jedes Zimmer ein Außenfenster hatte (Le Corbusiers Modell eines Hochhauses im Park). Dies führte jedoch oft zu anderen Problemen: klimatisierte geschlossene Fassaden, Mangel an gemeinsamen Freiflächen und Lärmbelästigung durch Straßenlärm.

Heutzutage überdenken Architekten die introvertierte Typologie als Möglichkeit, ruhige und private Freiflächen in der Stadt zu schaffen. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist BIGs „Courtscraper” in Manhattan, VIA 57 West. Dieses 32-stöckige Wohngebäude ist eigentlich ein Wolkenkratzer, der um einen riesigen Innenhof herum angeordnet ist. Von außen sieht das Gebäude aus wie eine Pyramide mit abgeschnittener Spitze, aber die Bewohner genießen im Inneren einen weitläufigen, begrünten Innenhof mit Blick zum Himmel. Die Herausforderung bei der Gestaltung bestand darin, trotz der hohen Umfassungsmauern für ausreichend Tageslicht im Innenhof zu sorgen. BIG löste dieses Problem, indem es die Südseite des Gebäudes nach unten abfallen ließ – so öffnet sich der Innenhof zur Sonne und zum Blick auf den Hudson River. Das Ergebnis: eine ruhige (durch die Gebäudemasse vor Straßenlärm geschützte) und dennoch sonnige Oase, in der Gras und Bäume wachsen können. Ein Landschaftsarchitekt beschrieb den Innenhof von VIA 57 West als „einen Park in einer Pyramide – einen Raum, der mit der umgebenden Stadt harmoniert und gleichzeitig einen Kontrast zu ihr bildet”. Wenn man in diesem Innenhof steht, sieht man den Himmel, der von dramatischen Fassaden eingerahmt wird (wie eine moderne Interpretation eines traditionellen Riads – ein Fenster zum Himmel). Abbildung 4 zeigt diesen Blick vom Innenhof aus: Der Effekt ist beeindruckend, als würde man von einem städtischen Canyon, der eigentlich Ihr Zuhause ist, nach oben blicken. Die Bewohner profitieren von den Vorteilen eines privaten Gartens und eines nach innen gerichteten Ausblicks, ohne auf Tageslicht oder die Verbindung nach draußen verzichten zu müssen. Tatsächlich zeigt der Erfolg des Projekts, dass Fenster mit Blick auf den Innenhof für Wohngebäude genauso begehrt sind wie Fenster mit Blick auf die Straße – sie bieten zwar weniger Aussicht, aber dafür Ruhe und einen gemeinsamen Blickpunkt.

Abbildung 4: Blick vom mittleren Innenhof des VIA 57 West in Manhattan nach oben. Die facettenreiche Form des Gebäudes neigt sich um diesen Raum herum und lässt Tageslicht in die unteren Stockwerke und den Innenhof gelangen. In einem dichten städtischen Gefüge schaffen solche nach innen gerichteten Designs einen ruhigen, privaten „inneren Horizont“, während sie weiterhin Sonnenlicht einfangen.

In vielen Städten, insbesondere dort, wo die Häuser dicht an dicht stehen, ist Privatsphäre ein wichtiger Antrieb für die Innenorientierung. In Tokio und anderen dicht besiedelten japanischen Städten entwerfen Architekten häufig Mikrohäuser, die zur Straße hin geschlossen sind und sich nach innen öffnen. Tadao Andos Azuma-Haus (1976) in Osaka ist ein Betonkasten mit einem kleinen offenen Innenhof in der Mitte. Das Haus schützt seine Bewohner vor Lärm und den Blicken der Nachbarn und präsentiert sich zur Straße hin mit einer leeren Fassade, während der Innenhof eine einzige natürliche Lichtquelle und einen Außenbereich bietet. Viele moderne japanische Häuser folgen dieser Logik und verfügen über Lichthöfe oder kleine Atrien. In einem Projekt in Osaka, das als „Haus mit Innenhof in Otori” bezeichnet wird, wurden lange Außenwände ohne Straßenfenster verwendet; stattdessen blicken alle Räume auf einen offenen Innenhof. Die Designer haben die Außenfassade mit einer Metallverkleidung umhüllt und so eine sichere und anonyme Außenfassade geschaffen. Im Inneren jedoch bietet das vom Boden bis zur Decke reichende Glas rund um den Innenhof den Bewohnern einen hellen Ausblick auf einen kleinen Baum und den Himmel. „Die gesamte Fläche dieses kleinen Hauses ist umgeben. Zwei Innenhöfe werden durch Lichtschlitze beleuchtet”, während die Außenseite fensterlos bleibt. Für die Bewohner des Hauses bietet dies einen ruhigen Rückzugsort, geschützt vor der Hektik der Stadt. Sie können im Innenhof sitzen und die Sonne genießen, ohne den engen Nachbarschaftsbeziehungen ausgesetzt zu sein. Kulturell entspricht dies den traditionellen Machiya- und Hofhäusern Japans, wurde jedoch mit moderner Architektursprache aktualisiert. Dies ist eine äußerst geeignete Strategie für überfüllte Städte auf der ganzen Welt: Anstatt sich auf schmale Seitenfenster zu verlassen, die auf die Wand des Nachbarn wenige Meter entfernt blicken, warum nicht einen privaten Lichtschacht öffnen, der Ihnen Ihren eigenen Ausschnitt des Himmels garantiert?

Natürlich bringen Lichtschächte in dichten Kontexten auch Herausforderungen mit sich. Eine davon besteht darin, insbesondere in hohen Gebäuden für ausreichend Tageslicht am Boden zu sorgen. Architekten gehen damit anhand von Verhältnismäßigkeitsrichtlinien um (beispielsweise sollte die Breite eines Innenhofs für eine gute Sonneneinstrahlung idealerweise mindestens der Hälfte der Gebäudehöhe entsprechen). Eine weitere Taktik besteht darin, die Gebäudeform zu öffnen oder zu terrassieren, um die dem Himmel ausgesetzte Fläche zu vergrößern, wie dies bei VIA 57 West der Fall ist. Hier helfen rechnerische Simulationen – Designer modellieren nun „3D-Luxusverteilungen“, um ein Schema mit Innenhof mit einer traditionellen Fensterfassade zu vergleichen. In den meisten Fällen kann ein zentraler Lichtschacht das Licht tatsächlich gleichmäßiger über eine Etage verteilen, während die umgebenden Fenster in der Nähe der Verglasung für hervorragendes Licht sorgen, das jedoch zum Inneren hin schnell abfällt. Vergleichende Studien in engen Bebauungsgebieten haben gezeigt, dass ein kleiner Innenhof oder Lichtschacht das Tageslicht für Räume verbessern kann, die sonst im Inneren liegen würden. Eine in Paris durchgeführte Studie hat beispielsweise gezeigt, dass die überall vorhandenen kleinen Innenhöfe (in Gebäuden aus der Haussmann-Zeit in der Regel nur 4 x 4 Meter groß) die Lichtverhältnisse in den zum Innenraum gelegenen Räumen erheblich verbessern und den Unterschied zwischen einem stockdunklen Kasten und einem gerade noch bewohnbaren Raum ausmachen. In modernen Gebäuden können Glas und reflektierende Oberflächen das in einen Lichtschacht einfallende Sonnenlicht maximieren. Außerdem gibt es hybride Ansätze: Einige Gebäude verfügen über „schaufelförmige” Lichtschächte oder Atrien, die auf einer Seite zur Straße hin offen sind und so eine mehrstöckige Aussparung bilden, die wie ein Innenhof wirkt und direktes Sonnenlicht von der offenen Seite hereinlässt. Dies wurde in einigen Hochhäusern in New York genutzt, um Licht- und Luftbedingungen zu schaffen und gleichzeitig eine hohe Dichte zu erreichen – das Gebäude kann eine U- oder L-förmige Aussparung haben, die oben und auf einer Seite einen offenen, langen Innenhof bildet.

Die Reduzierung von Lärm ist ein weiterer Vorteil. Das Stadtleben ist laut – Verkehr, Hupen, Straßenverkäufer, unaufhörliche menschliche Aktivitäten. Wohnungen mit Fenstern, die nur zur Straße hinausgehen, müssen entweder den Lärm ertragen oder die Fenster geschlossen halten (was zu einer Abhängigkeit von mechanischer Belüftung führt). Fenster zum Innenhof hingegen sind dank der Masse des Gebäudes vor Straßenlärm geschützt. Solange der Hof nicht hallend geschlossen oder mit eigenen lauten Geräten gefüllt ist, bietet er eine relativ ruhige Umgebung. Die Bewohner können nachts ein Fenster zum Hof öffnen und statt Sirenen das Zwitschern der Vögel oder das Plätschern eines Brunnens hören. Dies ist ein wichtiger Grund, warum klassische europäische Wohnblocks und Riads Innenhöfe bevorzugen – sie sind städtische Rückzugsorte. Im zeitgenössischen Kontext sehen Architekten die Hinwendung nach innen als einen Weg, um das zu erreichen, was manche als „städtische Ruhe” bezeichnen. Der Innenhof von BIGs VIA 57 West beispielsweise bietet nicht nur visuelle Entspannung, sondern auch akustische Entspannung und fungiert als riesiger Puffer zur Autobahn außerhalb. In ähnlicher Weise nutzen viele Wohnprojekte in dicht besiedelten asiatischen Städten zentrale Lichtschächte, um einen ruhigen Kern zu schaffen. Selbst wenn dieser nur klein ist, schafft das Wissen, dass Ihr Fenster nicht direkt auf eine belebte Straße oder neugierige Nachbarn blickt, eine psychologische Pufferzone.

Wie bereits erwähnt, ist auch die Privatsphäre äußerst wichtig. Lichtschächte ermöglichen großzügige Verglasungen, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen, da nur Ihre unmittelbaren Nachbarn gegenüber in den Innenhof hineinsehen können (und das Design kann die Fenster so staffeln, dass ein direkter Blick vermieden wird). Dies steht im Gegensatz zu Außenfenstern, die möglicherweise Milchglas oder Rollläden erfordern, wenn sie an ein benachbartes Grundstück oder eine öffentliche Straße grenzen. Ein eindrucksvolles Beispiel aus den Städten des Nahen Ostens: In traditionellen Häusern mit Innenhof gibt es in den unteren Etagen in der Regel keine Außenfenster – alle Öffnungen gehen zum Innenhof hin, sodass die Bewohner (insbesondere Frauen gemäß den kulturellen Normen) sich draußen aufhalten und sich in ihren Häusern ohne die Blicke von Fremden entfalten können. Ein ähnlicher Wunsch ist auch in modernen Wohnungen zu beobachten – viele Menschen hängen schwere Vorhänge an ihre Straßenfenster, um ihre Privatsphäre zu schützen, und verzichten dabei auf die Aussicht und das Licht. Ein gut gestalteter Innenhof mit Tageslicht kann diese Spannung mindern: Sie können Ihren kleinen privaten Garten hinter einer transparenten Wand genießen, ohne sich ausgestellt zu fühlen.

All dies bedeutet jedoch nicht, dass Lichtschächte ein Allheilmittel sind. Designer müssen darauf achten, düstere Schächte oder unbrauchbare tote Flächen zu vermeiden. Das Verhältnis und die Gestaltung des Lichtschachts sind sehr wichtig. Ein Innenhof, der im Verhältnis zur Gebäudehöhe zu klein ist, kann nur mittags eine Stunde lang direktes Sonnenlicht erhalten und die unteren Stockwerke ständig im Schatten lassen – ein häufiges Problem in alten Wohnhäusern. Zu den modernen Lösungen gehört die Verwendung von Spiegeln oder reflektierenden Beschichtungen an der Oberseite der Schächte, um das Sonnenlicht nach unten zu lenken (eine Strategie, die wir im nächsten Abschnitt über Materialien diskutieren werden). Ein weiterer Punkt ist die Pflege: Innenhöfe müssen zugänglich und einladend sein, sonst können sie zu Müllhalden verkommen, wie es in den Wohnhäusern des 19. Jahrhunderts der Fall war. Lichtschächte können das städtische Leben wirklich verbessern, wenn sie nicht nur als technische Konstruktion, sondern als soziale Einrichtung betrachtet werden. Viele neue mittelhohe Wohnhäuser verfügen beispielsweise über einen zentralen Innenhof, der für die Bewohner als kleiner Garten oder Veranda dient. Selbst wenn er nur die Größe eines großen Atriums hat, gibt das Aufstellen einiger Blumentöpfe, Sitzgelegenheiten und vielleicht sogar eines Cafés den Menschen einen Grund, sich für den Innenhof zu interessieren und ihn zu nutzen, wodurch er lebendig und sauber bleibt. Auf diese Weise wird der Lichtschacht nicht nur zu einem atmosphärischen Raum, sondern auch zu einem sozialen Zentrum – man kann dort Nachbarn treffen, die ihre Pflanzen gießen oder unter freiem Himmel Kaffee trinken.

Im Grunde genommen können dicht besiedelte städtische Gebiete definitiv davon profitieren, das Konzept der Lichtschächte zu überdenken. Anstatt sich vollständig auf Glasfassaden zu konzentrieren (was oft zu anderen Problemen wie Blendung, Wärmegewinn und mangelnder Privatsphäre führt), entdecken Architekten, dass eine nach innen gerichtete Architektur einen kontrollierteren und gemeinschaftsorientierteren Ansatz bietet. Sie stellen das Paradigma der Hochhäuser in Frage, indem sie argumentieren, dass Fenster nicht immer auf die Straße oder die Aussicht ausgerichtet sein müssen, sondern dass manchmal die beste Aussicht ein sonniger, ruhiger Innenhof und ein Stück Grün sind. Nach innen gerichtete Lichtschächte bieten eine ethische und räumliche Chance: Ethisch gesehen schaffen sie Innenräume, die der Ruhe und Privatsphäre der Bewohner Vorrang einräumen; räumlich gesehen schaffen sie Vorsprünge, Brücken und Leerräume, die die Architektur komplexer und reichhaltiger machen. Da Städte weiter wachsen und Grundstücke immer wertvoller werden, könnten wir die Rückkehr des mit modernem Wissen aktualisierten Innenhofblocks und des vertikalen Schachts erleben. Wichtig ist, dass diese Lichtschächte gut gestaltet sind – ausreichend groß, durchdacht oberflächlich gestaltet und in die Zirkulation und das Leben des Gebäudes integriert –, damit sie ihr Versprechen von Licht und Luft einlösen können. Wenn dies gelingt, ist der Gewinn enorm: ruhigere Wohnungen, glücklichere Bewohner und Gebäude, die im Einklang mit ihrer städtischen Umgebung atmen.

Oberfläche und Form: „Mit Licht bemalte“ Materialien in Wells

Ein Lichtschacht ist kein statischer Hohlraum; seine Wirksamkeit hängt in hohem Maße von den ihn umgebenden Oberflächen und seiner Geometrie ab. Die Gestaltung eines guten Lichtschachts ist in vielerlei Hinsicht eine Übung im „Malen mit Licht” – Reflexion, Streuung und strategische Formgebung werden eingesetzt, um das Tageslicht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird. Die Materialien, mit denen ein Lichtschacht verkleidet ist, können darüber entscheiden, ob die unteren Etagen in sanftes Licht getaucht werden oder düster bleiben. Ebenso können kleine Anpassungen im Querschnitt (z. B. die Erweiterung eines Lichtschachts nach oben hin oder das Abschrägen der Ecken) die Belichtung des unteren Bereichs erheblich verbessern. In diesem Abschnitt werden wir uns mit der technischen Kunst der Optimierung von Lichtschächten befassen: Wir werden sehen, wie die Wahl der Wandverkleidung – matt oder glänzend, hell oder dunkel – und die Verwendung von geneigten Ebenen oder Lichtregalen das Tageslicht erhöhen und gleichzeitig Wärme und Blendung kontrollieren können. Wir werden sehen, dass etwas, das wie ein einfaches vertikales Loch aussieht, in Wirklichkeit ein fein abgestimmtes Werkzeug sein kann, das Albedo und Winkel nutzt, um helle, komfortable Innenräume zu schaffen.

Betrachten wir zunächst die Reflexion von Materialien. Eines der Grundprinzipien der Nutzung des Tageslichts ist, dass helle Oberflächen mehr Licht reflektieren (weiße Farbe reflektiert etwa 80 % des einfallenden Lichts, während dunkle Ziegel nur 20 % reflektieren können). In einem schmalen Lichtschacht ist jede Wand im Grunde sowohl Lichtquelle als auch Lichtempfänger – Sonnenlicht und Himmelslicht treffen auf eine Wand und werden in einer komplexen Wechselwirkung auf die nächste reflektiert, und so weiter. Hochreflektierende Oberflächen können den Zugang zu Tageslicht erheblich verbessern. Simulationsstudien bestätigen dies: Als Forscher den Lichtschacht eines mehrstöckigen Wohnhauses modellierten, stellten sie fest, dass insbesondere in den Innenräumen der unteren Stockwerke „die Erhöhung der Reflektivität der Wände einen signifikanten Einfluss auf die Verbesserung der Helligkeit hat. In der Studie führte bereits das Streichen der Schachtwände in einer helleren Farbe zu einer deutlich besseren Tageslichtdurchlässigkeit – die oberen Stockwerke profitierten davon erheblich, und sogar im zweiten Stock war eine Verbesserung zu beobachten. Das ist intuitiv nachvollziehbar: Eine dunkle, matte Oberfläche absorbiert einen Großteil des Lichts (und erwärmt sich dabei), während eine helle, halbglänzende Oberfläche die Photonen zurück in den Schacht reflektiert. Viele traditionelle Designs haben dies effektiv genutzt: Mittelmeerhöfe hatten oft weiß getünchte Wände, die das Sonnenlicht reflektierten. In der islamischen Architektur wurden in Innenhöfen glasierte Kacheln verwendet – abgesehen von ihrer dekorativen Schönheit reflektieren ihre glänzenden Oberflächen das Licht und ihre typischen hellen Farben (Türkis, Weiß, Kobalt) sorgen dafür, dass die Innenhöfe hell bleiben. Man denke nur an den berühmten Löwenhof der Alhambra: Er ist von einem Lichtschacht umgeben, dessen reflektierendes Licht die hellen Verputz- und Marmoroberflächen zum Leuchten bringt und sogar die Bereiche unter den Arkaden in reflektierendes Licht taucht.

In modernen Lichtschächten gehen Architekten manchmal noch einen Schritt weiter und verwenden echte spiegelähnliche Elemente. So können beispielsweise Lichtregale oder Reflektoren an der Oberseite eines Schachts angebracht werden, um zusätzliches Sonnenlicht nach unten zu lenken. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Fulton Center in New York (eine U-Bahn-Halle), wo eine integrierte reflektierende Kuppel das Tageslicht in die Tiefen der Station lenkt. Obwohl es sich hierbei um einen hochtechnologischen Ansatz handelt, gibt es auch kleinere Lösungen: In einigen Gebäuden befindet sich an der Decke eines Lichtinnenhofs prismatisches Glas, um das Licht nach innen zu brechen. Darüber hinaus gibt es experimentelle „Lichtröhren”, bei denen ein Schacht mit hochreflektierendem Material (z. B. versilbertem Mylar) ausgekleidet ist, um das Sonnenlicht in die Tiefe zu leiten – im Wesentlichen wie ein Periskop. Diese Vorrichtungen können das Sonnenlicht von oben einfangen und fokussiert nach unten leiten, um die Helligkeit in den unteren Etagen zu erhöhen. Dies muss jedoch gegen Blendung und Hitze abgewogen werden. Ein sehr spiegelnder (spiegelähnlicher) Schacht kann blendende Flecken oder eine ungleichmäßige Lichtverteilung verursachen. In der Regel wird eine mattweiße Oberfläche einem Spiegel vorgezogen, da sie das Licht diffus streut und für eine weichere, homogenere Helligkeit in den Räumen sorgt. Glänzende Oberflächen reflektieren effizienter, aber gerichtet – ein Punkt kann für kurze Zeit eine intensive Lichtreflexion erhalten und dann in den Schatten fallen. Eine matte Oberfläche verzichtet zugunsten der Gleichmäßigkeit (wie ein Lambert-Reflektor) auf einen Teil der Intensität. Einige Designer verwenden eine Mischung: vielleicht glänzende Keramikfliesen an den unteren Wänden, um diese Bereiche zu beleuchten, aber matte Verkleidungen an den oberen Wänden, um harte Reflexionen in den Räumen zu vermeiden. Reflexionsspektren sind ebenfalls von Interesse – beispielsweise kann eine hellblau-weiße Wandfarbe, die kälteres Licht reflektiert, für das Auge „heller” erscheinen als eine Reflexion in warmen Farbtönen. Albedo (Reflexionsvermögen) wird zu einer Kunstform, wenn es in einem architektonischen Kontext angewendet wird.

Über Farbe und Beschichtung hinaus kann die Oberflächengeometrie in Lichtschächten manipuliert werden, um die Leistung zu verbessern. Eine wirksame Strategie besteht darin, die Wände auszudehnen – das heißt, den oberen Teil des Lichtschachts breiter als den unteren Teil zu gestalten (ähnlich einem leicht trapezförmigen Querschnitt). Diese Erweiterung vergrößert den vom Boden aus sichtbaren Teil des Himmels erheblich. Traditionelle Häuser mit Innenhof taten dies manchmal auf natürliche Weise: Die oberen Stockwerke waren etwas vom Innenhof zurückgesetzt oder es wurden Balkone angebracht, wodurch die Lichtöffnung nach oben hin effektiv vergrößert wurde. In modernen Hochhäusern findet sich dieses Konzept in Form von stufenweisen Rücksprüngen oder erweiterten Atrien wieder. Selbst ein leichter Winkel von 10 Grad an den Wänden eines Lichtschachts kann einen großen Unterschied darin machen, wie viel direktes Sonnenlicht mittags in die unteren Stockwerke gelangt. Außerdem lässt er mehr reflektiertes (diffuses Himmelslicht) nach unten fallen, da jede Wand mehr von der darüber liegenden Himmelskuppel „sieht”. Einige Architekten haben mit gerichteten oder trichterartigen Lichtschächten experimentiert: Stellen Sie sich einen schmalen Schacht vor, der sich mit einer konischen oder prismatischen Form nach oben hin erweitert, um das Licht in der Nähe des Daches einzufangen und zu bündeln. Tageslichtmodellierungen zeigen, dass solche Trichter die Helligkeit in den darunter liegenden Räumen erheblich steigern können. Allerdings schränken die praktischen Gegebenheiten beim Bau und die Grundfläche oft ein, wie weit man einen Schacht erweitern kann.

Ein weiterer geometrischer Trick ist die Verwendung von Lichtschächten oder Atrien, die mit dem Sonnenverlauf ausgerichtet sind. Ein schmaler, in Nord-Süd-Richtung verlaufender Lichtschacht beispielsweise lässt morgens etwas Sonnenlicht auf die Ostwand und nachmittags auf die Westwand fallen. Wenn diese Wände reflektierend sind, reflektieren sie das Licht auf die gegenüberliegende Seite. Im Gegensatz dazu kann ein in Ost-West-Richtung verlaufendes Atrium mittags direktes Sonnenlicht auf den Boden werfen, während die Wände durch diffuses Licht homogener beleuchtet bleiben. Architekten drehen oder formen das Atrium manchmal, um diese Art der Sonneneinstrahlung zu optimieren. In Klimazonen, in denen Überhitzung ein Problem darstellt, kann die Form bewusst die direkte Sonneneinstrahlung begrenzen (um zu vermeiden, dass der Lichtschacht zu einem heißen Schornstein wird) – indem mehr Deckenbeleuchtung im Raum verwendet wird. In kalten/dunklen Klimazonen hingegen kann der Lichtschacht so gestaltet werden, dass er so viel Sonnenlicht wie möglich einfängt (es kann sogar thermische Masse an den Wänden angebracht werden, um die Wärme zu absorbieren).

Auch die Materialien beeinflussen die Wärmespeicherung. Ein Problem bei geschlossenen Lichtschächten ist, dass sie zu Wärmespeichern werden können, wenn sie nicht belüftet werden – wenn sie mit Glas überdacht sind, wirken sie im Grunde wie ein Gewächshaus, und wenn sie vollständig mit hohen Wänden umgeben sind, wirken sie wie eine Zone mit stehender Luft. Wände mit hohem Albedo (helle Farbe) können den Lichtschacht kühler halten, indem sie die Wärmeabsorption verringern. In einigen modernen Entwürfen werden phasenverändernde Materialien oder Isolierfarben für die Wände von Lichtschächten empfohlen, um Temperaturschwankungen auszugleichen. Häufiger ist jedoch die Wahl von Materialien, die den in Lichtschächten häufig vorkommenden Feuchtigkeits- und Temperaturunterschieden standhalten können (da eine Seite von der Sonne erwärmt wird, während die andere Seite im Schatten liegen kann). Keramikfliesen sind in einigen Lichtschächten (z. B. in kleinen Schächten, die zu Badezimmern/Küchen führen) beliebt, da sie langlebig sind und ihre glänzende Oberfläche zur Beleuchtung des Schachts beiträgt. Einige zeitgenössische Projekte verwenden perforierte oder strukturierte Paneele in Atrien, um das Licht auf künstlerische Weise zu verteilen – im Wesentlichen wird die Oberfläche des Schachts als Leinwand für Lichtmuster genutzt. Ein Architekt kann beispielsweise einen Lichtschacht mit perforierten Vorhängen verkleiden, die fleckige Schatten werfen, ähnlich wie ein Mashrabiya-Vorhang das Sonnenlicht filtert. Dadurch wird zwar die Gesamtlichtmenge etwas reduziert, aber es entstehen keine Blendeffekte und es entsteht eine angenehmere Raumbeleuchtung.

Wir sollten auch die grünen oder reflektierenden Dächer unter den Schächten erwähnen. Manchmal verhalten sich Designer so, als wäre der Boden des Lichtschachts (wenn er zum Himmel hin offen ist) ein heller, reflektierender Boden, indem sie eine helle, reflektierende Oberfläche anbringen. Beispielsweise kann ein weiß lackierter Innenhofboden oder ein flacher Wasserpool zusätzliches Licht nach oben zu den unteren Fenstern reflektieren (Wasser reflektiert Licht stark, wenn es stillsteht – und belebt das Licht, wenn es wogt). In osmanischen und islamischen Gärten gab es häufig zentrale Brunnen oder Wasserbecken, die nicht nur zur Abkühlung dienten, sondern auch die Lichtwirkung im Innenhof verdoppelten, indem sie das Sonnenlicht einfingen und reflektierten. In modernen Atrien kann ein stark reflektierender Boden oder ein Wasserspiel den Raum auf ähnliche Weise erhellen. Allerdings muss ein Gleichgewicht gefunden werden, da zu viel Reflexion auf Augenhöhe zu visuellen Störungen führen kann (z. B. Blendung durch die Unterseite einer Wasserfläche).

Um die Materialauswahl zu bewerten, verwenden Architekten Werte, die als Reflexionskoeffizienten (oder Albedo) bezeichnet werden. Einige typische Werte: Reiner weißer Putz kann einen Reflexionsgrad von ~0,8 haben, heller Beton vielleicht 0,5, rote Ziegel ~0,3, Vegetation etwa 0,2 (bei dichter Bewuchs), schwarze Materialien <0,1. Metallplatten weisen Schwankungen auf – glänzendes Aluminium kann einen spiegelnden Reflexionswert von >0,6 haben, aber wenn es nicht matt ist, kann es Reflexionen verstärken. Ein sinnvoller Ansatz ist die Verwendung von halbtransparenten oder lichtdurchlässigen Materialien für Schachtwände. Stellen Sie sich vor, Sie verkleiden einen Teil eines Lichtschachts mit halbtransparenten Glasblöcken oder Platten; das Tageslicht dringt in die Platten ein und wird zum Teil auf der anderen Seite wieder ausgestrahlt, sodass die Wand selbst effektiv leuchtet und zu einer sekundären Lichtquelle für die angrenzenden Bereiche wird. Diese Methode wurde in einigen Gebäuden aus der Mitte des Jahrhunderts verwendet, in denen die Badezimmer oder Treppenhäuser rund um einen Innenhof mit Glasblockwänden zum Innenhof hin gestaltet waren – so erhielt der Innenhof diffuses Licht von diesen Wänden. Heutzutage können Materialien wie ETFE-Folie oder Polycarbonat einen Lichtschacht auf ähnliche Weise abdecken, um die Streuung zu erhöhen.

In Bezug auf die Form sehen wir auch, dass die Lichtschächte mit den Geometrien des Atriums kombiniert wurden – beispielsweise ein langes, schmales Atrium, das sich auf bestimmten Ebenen erweitern lässt, um Terrassen zu bilden, oder ein zylindrischer Lichtschacht anstelle eines rechteckigen (ein runder Schacht hat zwar einige Vorteile bei der symmetrischen Reflexion des Lichts, erschwert jedoch die effiziente Nutzung der Bodenfläche). Einige Studien empfehlen sogar, die oberen Teile eines Schachts in einer etwas anderen Farbe als die unteren Teile zu streichen, um die Verteilung zu verbessern (da sich die menschliche Wahrnehmung an Helligkeitgradienten anpasst). Ein weiterer wichtiger, wenn auch nicht sichtbarer Aspekt ist jedoch die Wärme: Reflektierende Oberflächen, die zur Beleuchtung beitragen, können gleichzeitig die Sonnenwärme tiefer in das Gebäude hinein reflektieren. Bei warmem Klima kann etwas weniger Licht bevorzugt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Hier wären Oberflächenbeschichtungen, die sichtbares Licht reflektieren, aber kein Infrarotlicht reflektieren ideal – dies ist ein Bereich der Materialwissenschaft (Kaltpigmente usw.).

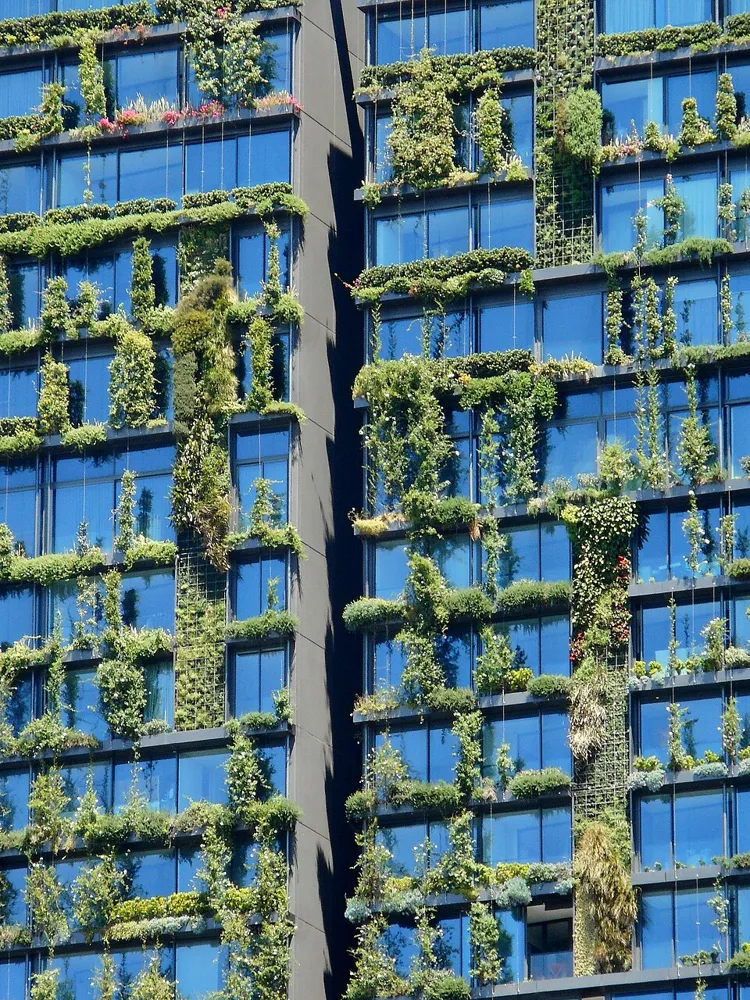

Ein Beispiel aus der realen Welt, das viele dieser Ideen vereint, ist das Gebäude One Central Park in Sydney. Die Designer haben sowohl Material- als auch geometrische Lichtstrategien integriert. Insbesondere verfügt es über einen monumentalen Heliostaten: eine Reihe motorisierter Spiegel auf dem Dach des Gebäudes, die das Sonnenlicht in den zentralen Innenhof und die unteren Türme lenken. Der Innenhof und der Schacht sind mit Grünpflanzen (vertikale Gärten) und hellen Paneelen verkleidet, sodass das einfallende Licht gedämpft wird und sich verteilt. Durch die Reflexion des Sonnenlichts „bemalen” sie aktiv die darunter liegenden Bereiche und schaffen so einen lebendigen öffentlichen Innenraum, der sonst im Schatten der hohen Gebäude liegen würde. Nachts kehrt sich der Prozess um – die Innenbeleuchtung wird von denselben Oberflächen reflektiert, und das Gebäude leuchtet von außen betrachtet wie ein Leuchtturm zwischen den Pflanzen. Diese dynamische Verwendung von Materialien – reflektierendes Glas, Pflanzen und Spiegel – zeigt, wie weit das Konzept der Lichtoptimierung gehen kann. Es handelt sich nicht nur um einen statischen Schacht, sondern um ein interaktives Lichtsystem. Herzog & de Meuron (die ein ähnliches Konzept in der Dominus-Weinkellerei verwendet hatten, wo Gabionenwände das Licht durch kleine Löcher hindurchließen) beschreiben die Gebäudehüllen als „durchlässige Membranen mit unterschiedlichen Transparenzgraden”. In der Dominus-Weinkellerei wirken die Drahtkorb-Steinwände wie ein dichter Vorhang: Tagsüber lassen die kleinen Zwischenräume das Tageslicht in die Fasslagerräume eindringen und erzeugen so einen zauberhaften Fleckeneffekt; nachts strahlt das Innenlicht nach außen und lässt die monolithischen Wände von außen leuchten. =. Hier verwandeln das Material (Basaltsteine in einem Netz) und die Geometrie der Zwischenräume die gesamte Fassade in einen riesigen Lichtmodulator, einen effektiv umgekehrten Lichtschacht.

Abbildung 5: Die Außenfassade der Dominus-Weinkellerei (Napa Valley) von Herzog & de Meuron wurde mit Gabionenwänden (Drahtkörbe aus lokalem Stein) errichtet. Die Abstände zwischen den Steinen variieren – in einigen Bereichen sind sie für mehr Opazität dicht gepackt, in anderen locker gefüllt, um Tageslicht durchzulassen. Dies erzeugt im Inneren einen Lichteffekt, während die massiven Steine für einen ausgeglichenen Wärmehaushalt sorgen. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Wahl des Materials (in diesem Fall dunkle Steine) und die Porosität die Lichtqualität und die thermische Leistung eines Innenraums beeinflussen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gestaltung des „Inneren” eines Lichtschachts genauso wichtig ist wie die Gestaltung des „Äußeren” eines Gebäudes. Architekten können das Tageslicht effektiv gestalten, indem sie die Reflexion der Materialien und die Oberflächengeometrie manipulieren. So können sie dunkle Ecken beleuchten, Kontraste reduzieren und sogar Räume auf natürliche Weise kühlen. Ein gut gestalteter Lichtschacht hat in der Regel helle, möglicherweise strukturierte oder halbglänzende Wände, um die diffuse Reflexion zu maximieren. Er kann sich zur Spitze hin erweitern oder abgewinkelte Elemente verwenden, um mehr Himmel einzufangen. Um die Beleuchtung in den gewünschten Bereichen zu verbessern, können Wasser, Spiegel oder fortschrittliche Materialien verwendet werden. Und all dies geschieht unter Berücksichtigung des Energieverbrauchs: Das Licht wird ohne unnötige Wärmegewinne reflektiert oder umgekehrt, in kalten Zeiten wird die Wärme der Sonne mithilfe von thermischer Masse gespeichert. Diese Entscheidungen verwandeln einen passiven Raum in einen aktiven Lichtmotor. Wenn dies gelingt, können die Ergebnisse beeindruckend sein – überraschend lichtdurchflutete Untergeschosse, ein fast himmlischer Glanz, der aus den Tiefen eines Gebäudes strahlt, und Bewohner, die spüren, dass der Raum mit natürlichem Licht erfüllt ist. Es handelt sich hierbei um eine wissenschaftliche Kunst, die Physik und Designintuition miteinander verbindet. Im Streben nach nachhaltiger Architektur sind diese passiven Beleuchtungstechniken (hochreflektierende Farben, optimierte Atriumformen) wichtige Instrumente – sie ermöglichen es uns, die Abhängigkeit von elektrischer Beleuchtung zu verringern und angenehmere Umgebungen zu schaffen. Wie im nächsten Abschnitt erläutert wird, können Lichtschächte mehr als nur Lichtspender sein. Mit etwas ganzheitlichem Denken können sie auch für saubere Luft, Grünflächen und sogar soziale Räume sorgen und so zum pulsierenden Herzen von Gebäuden werden.

Jenseits des Tageslichts: Nicht nur Leerstellen, sondern lebende Systeme – Lichtquellen

In Zeiten klimatischer Dringlichkeit und urbaner Verdichtung gestalten Architekten jedes Element eines Gebäudes so um, dass es mehrere Funktionen erfüllt. Der Lichtschacht, ein oft ungenutzter Raum, wird zu einem dynamischen, lebendigen System, das weit mehr leistet als nur passiv Licht zu kanalisieren. Die Frage lautet: Können Lichtschächte statt passive Kamine zu sein, zu aktiven architektonischen Elementen werden, die natürliche Belüftung integrieren, die Vegetation fördern und soziale Räume schaffen? Die besten zeitgenössischen Entwürfe sagen ja. Durch die Überlagerung von Funktionen wie Tageslicht, Luftstrom, Begrünung und Zirkulation können diese vertikalen Hohlräume im Wesentlichen als Lungen und Gärten von Gebäuden fungieren. Selbst auf sehr engem Raum bieten sie einen Weg zu einer biophilen, klimasensitiven Architektur. In diesem Abschnitt untersuchen wir, wie zukunftsweisende Projekte Lichtschächten neues Leben einhauchen: von Weinkellereien und Büros, die offene Schächte zur Kühlung mit schornsteinartiger Belüftung nutzen, über Wohnblocks, die Innenhöfe in begrünte Gemeinschaftsterrassen verwandeln, bis hin zu Experimenten mit Wasser und interaktiven Fassaden in Atrien. So wird der Lichtschacht nicht als ungenutzter Raum betrachtet, sondern als Chance, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden zu steigern.

Die grundlegende Funktion eines Lichtschachts ist die Belüftung. Die gleiche vertikale Form, die das Licht lenkt, kann auch die Luft lenken und nutzt den Kamineffekt (warme Luft steigt nach oben), um eine natürliche Belüftung zu gewährleisten. Dieses Konzept hat eine lange Tradition – Windfänger und schornsteinähnliche Innenhöfe waren in der lokalen Wüstenarchitektur weit verbreitet. So gab es beispielsweise in traditionellen Häusern im Nahen Osten oft lange Innenhöfe oder Schornsteine, die zusammen mit Windfängern nachts kühle Luft nach unten zogen und tagsüber warme Luft nach außen abführten. In der modernen Architektur finden wir dies in Form von „Sonnenkaminen” wieder. Ein Solarkamin ist im Grunde ein vertikaler Schacht, der durch die Sonne erwärmt wird und durch die Entstehung eines Luftstroms die verbrauchte Luft aus dem Gebäude absaugt und frische Luft von unten ansaugt. Ein Lichtschacht kann als solcher dienen, wenn er von oben ausreichend belüftet und mit funktionsfähigen Hochentlüftungen mit den Räumen verbunden ist. Einige Architekten integrieren in die Oberseite von Atrien temperaturempfindliche Lüftungsöffnungen, die sich automatisch öffnen, wenn sich im Innenraum Wärme bildet, und die warme Luft nach außen leiten und einen Luftstrom auslösen. Beispielsweise nutzt die Dominus-Weinkellerei von Herzog & de Meuron (Abbildung 5 oben) poröse Gabionenwände sowohl als Lichtfilter als auch als Lüftungsöffnungen – das Gebäude bleibt dank des natürlichen Luftstroms, der größtenteils durch Felsspalten und Rückenstürze nach oben strömt, kühl und verzichtet auf mechanische Kühlung im heißen Klima von Napa. In ähnlicher Weise werden in vielen tropischen Entwürfen zentrale Innenhöfe mit Bäumen verwendet, sodass die warme Luft aus dem Innenhof nach oben entweichen kann (manchmal mit Hilfe von Ventilatoren auf dem Dach) und kühlere Luft durch die umgebenden Fenster nach innen strömt. Durch die Umwandlung eines Lichtschachts in einen Lüftungsschacht kann ein Gebäude ohne Ventilatoren atmen – das spart viel Energie und ist in der Regel besser für die Gesundheit der Bewohner (da natürliche Luftströme Schadstoffe aus dem Innenraum entfernen und für saubere Luft sorgen).

Eine weitere, zunehmend verbreitete Ergänzung ist die Bepflanzung von Lichtschächten – im Wesentlichen vertikale Gärten oder grüne Atrien. Diese dienen mehreren Zwecken: Pflanzen verbessern die Luftqualität, haben psychologische Vorteile und können zur Regulierung der Temperatur und Akustik beitragen. Das bereits erwähnte One Central Park in Sydney ist symbolisch: Die Lichtschächte und die Fassade sind mit vertikaler Begrünung bedeckt – auf Kabeln und Pflanzvorrichtungen wachsen 38.000 Pflanzen. Diese „lebende Fassade” im Innenhof ist nicht nur schön anzusehen, sondern kühlt auch die Luft durch Evapotranspiration und reduziert die Kühlungslast, indem sie bestimmte Teile des Glases beschattet. Die Designer haben die lichtdurchfluteten Wände als riesiges Gitter betrachtet, an dem Kletterpflanzen und Sträucher wachsen, und so das Gebäude effektiv in einen aufsteigenden Garten verwandelt. Die Integration der Vegetation in den Lichtschacht bietet biophile Vorteile – die Bewohner des Gebäudes fühlen sich der Natur näher, Vögel und Schmetterlinge können sogar die oberen Stockwerke besuchen, und das Grün verändert sich mit den Jahreszeiten und verleiht dem Raum eine dynamische Qualität. In dicht bebauten Städten, in denen ein Garten auf Bodenhöhe unmöglich sein kann, wird ein mit Pflanzen gefüllter Innenhof zu einer urbanen Oase. Es handelt sich um eine im wahrsten Sinne des Wortes „lebendige” Architektur. Allerdings erfordert die Begrünung eines Lichtschachts Pflege (Bewässerung, Beschneiden) und die Sicherstellung, dass die Pflanzen ausreichend Licht erhalten – manchmal umfasst das Design reflektierende Paneele, um den Pflanzen zusätzliches Sonnenlicht zuzuführen, oder es werden schattentolerante Arten für die unteren Bereiche ausgewählt. Darüber hinaus gibt es das Konzept der „Himmelsgärten, bei denen größere mehrstöckige Lichtschächte auf verschiedenen Ebenen mit Bäumen oder großen Pflanzkübeln ausgestattet sind (was im Wesentlichen einen stufenförmigen Garten in der Höhe des Gebäudes bildet). Ein schönes Beispiel dafür ist der Bosco Verticale in Mailand (auch wenn es sich nicht um einen Innenhof im eigentlichen Sinne handelt, lässt sich das Konzept der mehrstöckigen Begrünung eines Hochhauses auf Innenhöfe übertragen). Innenhöfe befeuchten und kühlen die Luft und fungieren als natürliche Klimaanlage. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Vegetation in Innenhöfen die Lufttemperatur in der Umgebung deutlich senken und den städtischen Wärmeinseleffekt für das betreffende Gebäude verringern kann.

Lichtbrunnen können als aktive Elemente auch Wassereigenschaften beherbergen. Ein kleiner Pool oder Springbrunnen am Boden eines Atriums kann zur passiven Kühlung beitragen (das verdunstende Wasser kühlt die Luft und verstärkt durch sein Aufsteigen den Kühleffekt). Islamische Innenhöfe waren in dieser Hinsicht hervorragend – die Kombination eines Springbrunnens (für Verdunstungskühlung und einen angenehmen Klang) mit einem leicht belüfteten Innenhof war ein charakteristisches Merkmal von Orten wie der Alhambra. Zu den modernen Anwendungen gehören flache Reflektionsbecken in Büroinnenhöfen, die nicht nur die einströmende Luft kühlen, sondern auch zusätzliches Tageslicht nach oben reflektieren (der zuvor erwähnte doppelte Nutzen). Einige nachhaltige Gebäude nutzen Lichtschächte sogar als Grauwasserreinigungs-Biosickergruben – im Wesentlichen handelt es sich dabei um Pflanzenbeete in einem Atrium, die das Wasser reinigen und gleichzeitig die Luft kühlen. Dadurch wird die Infrastruktur mit dem Lichtschachtbereich kombiniert.

Über die klimatischen Funktionen hinaus gibt es auch eine menschliche Nutzungsdimension. Warum sollten wir nicht in einem Lichtschacht leben? Architekten gestalten zunehmend Atrien und Innenhöfe als Verkehrs- oder Aufenthaltsbereiche und machen sie so zu aktiven sozialen Bereichen. Anstatt ein unzugänglicher Hohlraum zu sein, kann ein Lichtschacht eine große, spiralförmig nach oben führende Treppe, Glasaufzüge oder Brücken enthalten, die verschiedene Gebäudeteile miteinander verbinden – allesamt visuell ansprechende Merkmale, die Menschen anziehen. Dadurch wird der Lichtschacht zu einer Art überdachter Plaza oder vertikaler Straße. Beispielsweise befinden sich am Boden großer kommerzieller Atrien oft Cafés oder Sitzgelegenheiten, die die Menschen dazu animieren, sich im Tageslicht aufzuhalten. Wenn Menschen den Lichtschacht besetzen, interessieren sie sich natürlich für ihn (das Syndrom des vernachlässigten Luftschachts gibt es nicht mehr). Ein großartiges Beispiel im kleinen Maßstab ist die Renovierung eines Riads in Marokko, bei der der zentrale Innenhof mit einem auf- und zufällbaren Glasdach versehen wurde, das an heißen Tagen geschlossen und klimatisiert ist und an milden Tagen geöffnet wird – und den Hauptwohn-/Essbereich umfasst, sodass der ehemals offene Bereich zum meistgenutzten Raum des Hauses wird. In modernen Wohngebäuden können Balkone oder Gehwege, die zum Innenraum hin ausgerichtet sind, einen mehrstöckigen Innenhof umgeben und es den Nachbarn ermöglichen, sich gegenseitig zu sehen und zu begrüßen – ähnlich wie in alten europäischen Innenhofwohnungen oder der Verandakultur anderer Traditionen, die ein Gemeinschaftsgefühl fördern. Bjarke Ingels hat dies in seinen Wohnprojekten mit Innenhöfen in Kopenhagen angesprochen: Der Innenhof wird zu einem halböffentlichen Zentrum, das einen gemeinsamen Spielplatz oder Garten bieten kann und einen sozialen Raum fernab von lauten Straßen schafft. Dies funktioniert auch vertikal – in einem hohen Gebäude kann ein Atrium mit gestaffelten Gemeinschaftsräumen auf verschiedenen Ebenen zufällige Begegnungen fördern und das Gefühl eines Gemeinschaftsraums vermitteln, das in hohen Gebäuden oft fehlt.

Belüftung, Begrünung, menschliche Nutzung – kann ein Lichtschacht wirklich alles leisten? Die besten Entwürfe versuchen, mindestens einige dieser Aspekte zu integrieren. One Central Park (Sydney) kombiniert Begrünung und Tageslichtlenkungstechnologie. Das Genzyme Center in Cambridge, Massachusetts, ist ein Bürogebäude mit einem zentralen Atrium, das mehrere Funktionen erfüllt: Es leitet das Licht durch reflektierende Mobiles (leichte Skulpturen) in die Tiefe der Bodenplatte, sorgt durch den Stapeleffekt während eines Großteils des Jahres für eine natürliche Belüftung des Gebäudes und dient als gemeinschaftlicher Aufenthaltsbereich auf verschiedenen Etagen. Das Ergebnis war eines der ersten großen Gebäude, das eine angenehme Innenraumumgebung mit hervorragender Energieeffizienz verband – die Mitarbeiter können selbst in der Mitte eines 12-stöckigen Gebäudes frische Luft und Sonnenlicht genießen. In modernen Wohngebäuden in Amsterdam gibt es Beispiele für schmale, aber lange Innenhöfe, die im Winter mit Glasdächern (die als Sonnenkollektoren dienen) überdacht sind und im Sommer geöffnet werden (und als Schornsteine dienen). Einige enthalten Kletterpflanzen und Gärten, die sich im geschützten Mikroklima des Atriums entwickeln. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Klimawandler: Der Lichtschacht fungiert als Pufferzone, die bei Bedarf Wärme speichert oder bei Bedarf Wärme abgibt.

Herzog & de Meuron, die wir bereits erwähnt haben, fallen durch ihre elegante Kombination von passiven Systemen wie der Dominus Winery (Abbildung 5) von Herzog & de Meuron, das durch seine elegante Kombination passiver Systeme auffällt – Gabionenwände filtern das Licht während des Tages (in einigen Bereichen ist keine elektrische Beleuchtung erforderlich) und geben die gespeicherte Wärme nachts wieder ab, während die offenen Seiten des Gebäudes eine Belüftung durch die Gabionenoberflächen ermöglichen, um für Kühlung zu sorgen. Obwohl es sich nicht um einen traditionellen Innenhof handelt (eher um einen langgestreckten, belüfteten Stall), veranschaulicht das Gebäude, wie die Gebäudehülle und die Zwischenräume als Umweltregulatoren betrachtet werden können. Eine Fassade wurde in eine licht- und luftdurchlässige Membran verwandelt – man kann sich vorstellen, dass eine hohe Fassade in einem Innenhof etwas Ähnliches bewirkt (vielleicht mit betätigbaren Paneelen, die bei gutem Wetter geöffnet werden können, um das Atrium zu belüften).

In einer Zeit, in der wir mit einer Klimakrise konfrontiert sind und versuchen, die Klimatisierung zu reduzieren und die Natur in die Städte zurückzubringen, ist die Vorstellung, dass der Lichtschacht ein „lebendiges System” ist, unglaublich stark. Architekten und Entwickler können diesen Bereich nicht als vermietbare Verlustfläche betrachten, sondern als wertsteigerndes Element: als Lunge (Belüftung), Garten (Biophilie) und sozialen Kern (Gemeinschaftsbereich) des Projekts. Dies erfordert einen interdisziplinären Ansatz – Maschinenbauingenieure, um den Luftstrom zu gewährleisten, Landschaftsarchitekten für die Bepflanzung und möglicherweise intelligente Steuerungen für die betätigbaren Lüftungsöffnungen oder Sonnenschutzvorrichtungen an der Oberseite des Schachts. Im Gegenzug erhält man jedoch ein Gebäude, das im Einklang mit den Naturkräften steht. Die Schornsteinlüftung kann den Energiebedarf für die Kühlung erheblich senken. Zimmerpflanzen können Stress reduzieren und durch die Absorption von VOCs die Raumluftqualität verbessern. Die Bereitstellung eines attraktiven, lichtdurchfluteten Gemeinschaftsbereichs für die Gebäudenutzer erhöht die Zufriedenheit und das Wohlbefinden (Untersuchungen zeigen, dass Menschen in Büros und Wohngebäuden einen solchen Atriumbereich nachdrücklich bevorzugen). Es gibt auch eine „ethische” Dimension: Introvertierte Architektur ist eine ethische Chance, da sie einen kollektiven Raum innerhalb des Gebäudes schafft – einen halbprivaten Raum, der von den Bewohnern des Gebäudes gemeinsam genutzt wird, anstatt vollständig private Balkone oder möglicherweise weit entfernte öffentliche Parks. In dicht bebauten Stadtgebieten kann ein Innenhof ein sicherer Spielplatz für Kinder fernab vom Verkehr oder ein Ort sein, an dem ältere Menschen im Sonnenlicht sitzen können, ohne das Gebäude verlassen zu müssen – ein wichtiger sozialer Nutzen.

Es muss erwähnt werden, dass diese multifunktionalen Lichtschächte auch historische Vorbilder haben. In den Atrien des antiken Roms wurde Regenwasser gesammelt (eine funktionale Integration von Wasserversorgung und Lichteinfall). In vielen islamischen Innenhöfen gab es Obstbäume und Brunnen – sie sorgten für Nahrung, Kühlung und Schönheit zugleich. In gewisser Weise kehren wir also nach einer Phase der Funktionstrennung (in der HVAC für die Belüftung, künstliches Licht für die Beleuchtung und Innenhöfe in Vergessenheit geraten sind) zur ganzheitlichen Nutzung von Innenhöfen zurück. Der Unterschied besteht heute darin, dass wir über die Technologie verfügen, um diese fein abzustimmen, und dass wir die Dringlichkeit haben, Gebäude nachhaltiger zu gestalten.

Abbildung 6: Die lebenden grünen Wände des One Central Park in Sydney. Die Innenhöfe und Fassaden des Gebäudes sind mit Tausenden von Pflanzen bedeckt, die auf Balkonen und Kabeln wachsen und so einen vertikalen Garten bilden, der die Luft kühlt und den Bewohnern des Gebäudes eine biophile Umgebung bietet. Auf dem Dach des Turms (hier nicht zu sehen) reflektiert ein motorbetriebener Heliostat zusätzliches Sonnenlicht in die Innenhöfe. Dieses Projekt zeigt einen Lichtschacht, der sich in ein multifunktionales Ökosystem verwandelt, das Tageslicht, Grün, saubere Luft und ästhetischen Genuss bietet.

Wie in Abbildung 6 dargestellt, symbolisiert die Kombination aus Grün und Technologie im One Central Park dieses neue Paradigma. Ein auf einer Konsole montierter Heliostat – ein aktives Sonnenverfolgungsspiegel-System – lenkt das Sonnenlicht auf Bereiche, die von den Türmen beschattet werden. Tatsächlich verwandelt er den Lichtschacht in einen riesigen Lichtverteiler: Das Licht wird von den Spiegeln reflektiert und fließt dann durch ein Glasdachfenster in das Einzelhandelsatrium und den unteren Innenhof, wo es das Pflanzenleben unterstützt und den Raum beleuchtet. Nachts verfügt dieselbe Konsolenkonstruktion über eine Kunstinstallation, die künstliches Licht in Mustern reflektiert und den Himmel darüber zum Leben erweckt. So ist der Lichtschacht Teil eines 24-Stunden-Zyklus der Gebäudesysteme – tagsüber Tageslicht, nachts künstlerische Beleuchtung, immer ein Blickfang für die Bewohner des Gebäudes und Passanten.

Die Schlussfolgerung daraus ist, dass ein Lichtschacht nicht mehr nur ein statischer, zweckgebundener Hohlraum sein muss. Mit einem kreativen Design kann er in einem einzigen Paket die nachhaltige Grundlage eines Gebäudes bilden, das passive Kühlung, natürliches Licht, Luftzirkulation und Kontakt zur Natur bietet. Während Städte daran arbeiten, das Leben in Ballungsräumen menschlicher und umweltfreundlicher zu gestalten, erweist sich der bescheidene Lichtschacht als mächtiges Instrument. Er fordert Architekten dazu auf, nicht nur Löcher in Dächer zu schlagen, sondern diese Hohlräume in atmende und wachsende aktive Räume zu verwandeln. Der Lichtschacht der Zukunft könnte Sonnenkollektoren beherbergen, die gleichzeitig als Sonnenschutz dienen, oder über empfindliche Membranen verfügen, die sich zur Klimaregulierung öffnen und schließen lassen. An heißen Tagen kann er als „Klimakamin” dienen, an kühlen Tagen als gemütlicher Innenhof. Im Wesentlichen wird er zu einem „lebendigen Kern” für den Organismus des Gebäudes – ähnlich wie der Stamm eines Baumes, der die Nährstoffe leitet.

Letztendlich hat die Entwicklung der Lichtschächte – von antiken Innenhöfen bis hin zu modernen Schächten – zwar nicht formal, aber doch prinzipiell einen vollständigen Kreis geschlossen. Wir entdecken erneut, dass viele Lösungen für aktuelle Herausforderungen bereits in der lokalen Architektur vorhanden sind und nur darauf warten, neu interpretiert zu werden. Lichtschächte waren schon immer kulturelle Antworten auf klimatische und räumliche Anforderungen. Mit unserem heutigen Wissensstand bereichern wir sie nun als sensible, grüne und menschenzentrierte Räume. Diese Orte erinnern uns daran, dass Architektur nicht nur darin besteht, Räume zu umschließen, sondern auch darin, sie auf nützliche Weise für natürliche Kräfte zu öffnen. Ein Lichtstrahl, der in einen Innenhof fällt, kann die Seele erheben; ein kühler Luftstrom, der aus einem Schacht aufsteigt, kann den CO2-Fußabdruck eines Gebäudes verringern. Diese einst einfachen und statischen vertikalen Hohlräume sind heute dynamische Triebkräfte für Designinnovationen, von Andos Kirche mit ihrem erhabenen spirituellen Licht bis hin zu den üppig begrünten Hängegärten der Wolkenkratzer von Sydney. Während Glasfassaden langsam klimafreundlicheren Designs weichen, könnte der neu entdeckte und wiederbelebte Lichtschacht eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Zukunft einer gesunden und nachhaltigen Architektur spielen.