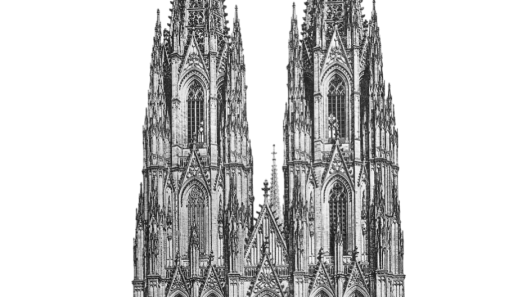

Der Lehrplan für Architektur hat sich historisch gesehen zwischen formaler Komposition und programmatischer Problemlösung bewegt. Die klassische Tradition der École des Beaux-Arts (Frankreich, 17.–19. Jahrhundert) legte den Schwerpunkt auf großformatige Kompositionen, Ornamente und Perspektive. In diesem Modell lernen die Studierenden klassische Ordnungen und äußerst detaillierte Visualisierungstechniken, wobei sie Schönheit und Harmonie anstreben.

Im Gegensatz dazu reagierte das Bauhaus (Deutschland) zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich darauf und gab eine „Vorlesung” über Material, Farbe und Form, wobei jedoch stets „Funktion, Materialität und Effizienz” im Vordergrund standen. Die Bauhaus-Studenten wechselten schnell in Werkstätten und Architekturbüros und verfolgten ihre Ideale der Einfachheit und „Form folgt Funktion”.

Dieses Erbe lebt weiter: Viele US-amerikanische Schulen übernahmen Studios im Beaux-Arts-Stil (z. B. die von der École inspirierten Wettbewerbe des MIT), integrierten jedoch später die Methoden des Bauhauses. Wie in einer Zusammenstellung dargelegt, basierte die grundlegende Atelierpädagogik an der Beaux-Arts auf einer regelmäßigen Kritik der studentischen Projekte, war problemorientiert und folgte dem Prinzip „Lernen durch Handeln“ – dieses Modell bildet nach wie vor die Grundlage moderner Designateliers.

In der Praxis vermischen sich diese Traditionen in verschiedenen Regionen. Skandinavische Schulen (z. B. in Skandinavien) betonen soziale und ökologische Funktionen. Schwedische Designer sagen, dass „in Schweden die Form ganz klar der Funktion folgt“, was sich in einem Lehrplan widerspiegelt, der die Bedürfnisse der Nutzer, Nachhaltigkeit und den sozialen Kontext in den Vordergrund stellt.

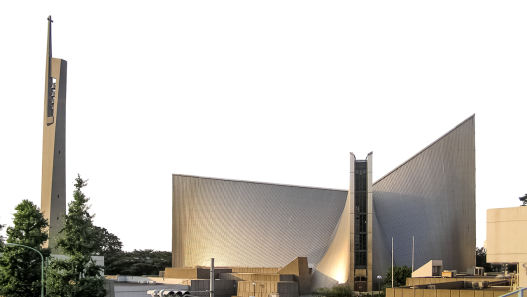

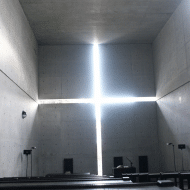

Auch in Japan betont die Ausbildung Handwerk, Kontext und philosophischen „Zen“-Minimalismus: Wie ein Architekt einmal sagte, beinhaltet japanisches Design oft das „Loslösen von Notwendigkeiten“, um die grundlegende Form hervorzuheben.

Heutzutage ist die Ausbildung in den USA sehr unterschiedlich: Während einige Studios formale Innovationen (insbesondere bei Wettbewerben) in den Vordergrund stellen, legen andere den Schwerpunkt auf Verhaltenskartierung, Programmierung und soziale Auswirkungen. Vorreiter wie Gropius in Harvard und Aravena betonen nun die Architektur als „sozialen Dienst“ und lehren ihre Studenten, vor dem Entwerfen von Fassaden zunächst die Bedürfnisse der Menschen und die Gegebenheiten vor Ort zu kartografieren.

Die Studiokultur bekräftigt diese Prioritäten. In einem typischen Designstudio sammeln die Studierenden zunächst Daten zum Programm und zum Standort (soziale Umfragen, Klima, Zirkulation) und erstellen dann iterativ Prototypen von Grundrissen und Massenmodellen. Kritiksitzungen zwingen sie dazu, nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch die Nutzerströme und die strukturelle Logik zu verbessern. Einige Lehrpläne verlangen offiziell Programmierübungen oder Gemeinschaftsprojekte (z. B. „Gemeinschaftsdesign”-Studios mit echten Nutzern). Dieser iterative, menschenzentrierte Ansatz ist in Regionen, die von den Idealen des Bauhauses oder des Wohlfahrtsstaates beeinflusst sind (skandinavische Länder, Teile Japans), am stärksten ausgeprägt, während Schulen, die vom Beaux-Arts-Stil beeinflusst sind, nach wie vor mit formaler Komposition führend sein können.

Regionale Unterschiede im Unterricht

| Tradition / Region | Pädagogischer Schwerpunkt | Lehrplanmerkmale | Beispiel Zitat/Ergebnis |

|---|---|---|---|

| Beaux-Arts (Frankreich/USA) | Formorientierte Komposition | Werkstattwettbewerbe, klassische Kompositionen, perspektivisches Zeichnen; Kritik fertiger ästhetischer Werke. | „Reichtum, Schönheit, Harmonie …“ – Die Schulen der USA im 19. Jahrhundert wurden nach dem Vorbild der École-Standards gestaltet. |

| Bauhaus (Deutschland) | Integration von Funktion und Handwerk | Vorbereitende Werkstattarbeiten (Material, Farbe), Schwerpunkt auf Konstruktion und Programm; Philosophie „Form folgt Funktion“. | „Konzentrieren Sie sich auf Funktion, Bedeutung und Effizienz…“. |

| Skandinavien (Nordisch) | Soziales, funktionales Design | Studiobasiert, projekt-/problemorientiert; Nachhaltigkeit und soziales Wohlergehen integriert; starke Feld-/Kontextanalyse. | „In Schweden … folgt die Form der Funktion“; gemischt genutzte Wohngebäude sorgen für hohe Nutzerzufriedenheit. |

| Japan | Kontextbezogener Minimalismus | Meister-Lehrling-Beratung, Sorgfalt bei der Arbeit, von Zen beeinflusste Einfachheit; Integration von Tradition und Technologie. | „Die Zen-Idee, sich von Bedürfnissen zu lösen“; beispielsweise verbindet das Sfera Kulturhaus (Kyoto) Form und Kontext miteinander. |

| Vereinigte Staaten | Karma/Wettbewerbsdesign | Unterschiedliche Ansätze: Das Erbe der Beaux-Arts (Klassenkritik, Renderings) und moderner Pragmatismus (z. B. DesignBuild-Programme); zunehmende Betonung der sozialen Verantwortung. | Die Sozialwohnungen der 1950er Jahre (Pruitt-Igoe) wurden als modernistische „Lebensmaschine” konzipiert, scheiterten jedoch aufgrund der Vernachlässigung des sozialen Kontexts; die aktuelle Pädagogik diskutiert diese Geschichte. |

Bildung prägt Prioritäten: Lehrpläne, die vom Bauhaus oder vom Ethos des sozialen Wohlergehens beeinflusst sind, lehren die Schüler, vom Nutzer/Programm auszugehen, während klassischere oder stilorientierte Programme zunächst die formale Entdeckung belohnen können. Allerdings streben die meisten modernen Schulen mittlerweile ein Gleichgewicht an, indem sie studiobasiertes Prototyping und kontinuierliches Feedback einsetzen, um dem Gedanken „Form folgt Funktion” gerecht zu werden.

Öffentliche/Zivile Architektur: Funktionale Prioritäten gegenüber ästhetischen Ergebnissen

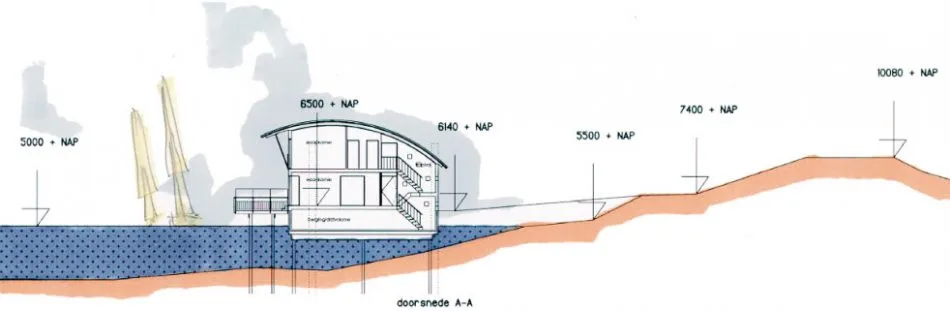

In der Praxis bestimmen regionale Prioritäten (Erschwinglichkeit, Gemeinschaft, Klima) die räumliche Organisation, bevor sie gestaltet werden. In den Niederlanden beispielsweise vereint das Design von Sozialwohnungen Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Bedürfnisse. Niederländische Projekte umfassen in der Regel gemischte Einkommensklassen, Gemeinschaftsbereiche und klimafreundliche Merkmale. Ein bekanntes Beispiel sind die amphibischen Häuser von Maasbommel, die so konstruiert sind, dass sie auf Hochwasser schwimmen können (mit einem Betonpfahlfundament und flexiblen Versorgungsleitungen).

Dieser Ansatz, bei dem die Widerstandsfähigkeit gegen Überschwemmungen im Vordergrund stand, wurde sogar mit Preisen ausgezeichnet und führte zu einer sehr hohen Zufriedenheit der Bewohner – diese hatten sich aufgrund der „Überschwemmungsresistenz“ für diese Häuser entschieden. Insgesamt nimmt die Niederlande dank der integrierten Planung und Lebensqualität in Wohnprojekten in der EU kontinuierlich Spitzenplätze in der Mieterzufriedenheit ein.

Demgegenüber können Gebäude in Fällen, in denen die Fassade/das ikonische Design im Vordergrund steht, Schaden nehmen. Kritiker der zeitgenössischen Architektur weisen darauf hin, dass viele Projekte eine auffällige Fassade – „dramatisch und visuell auffällig“ – betonen, während sekundäre Fassaden und Dächer eher nachträglich hinzugefügt wirken. Dies führt zu „visuellen und funktionalen Lücken“ im städtischen Gefüge. Eine solche fassadenorientierte Gestaltung führt in der Regel zu Ineffizienz oder Unzufriedenheit der Nutzer: Die Innenausstattung kann gefährdet sein, die Wartungskosten steigen und die Integration in die Gemeinschaft wird beeinträchtigt.

Dies war ein Faktor für einige berüchtigte Misserfolge im 20. Jahrhundert. US-Projekte wie Pruitt-Igoe (St. Louis) wurden als modernistische Hochhausikonen entworfen, aber ihre einheitlichen, isolierten Formen ignorierten die Komplexität sozialer Programme. Innerhalb von zwanzig Jahren verfielen diese Türme inmitten von Vernachlässigung und sozialem Niedergang. Diese warnenden Ergebnisse unterstreichen, dass die Vernachlässigung der Bedürfnisse der Nutzer und des Kontexts (zugunsten einer starken visuellen Aussage) ein Projekt ruinieren kann.

Im Gegensatz dazu neigen funktionsorientierte Wohnhäuser dazu, widerstandsfähigere und anpassungsfähigere Umgebungen zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist Alejandro Aravenas Quinta Monroy in Chile.

Der verbleibende Raum wurde den Familien überlassen, damit sie ihn schrittweise ausfüllen konnten. Diese programmatische Strategie – im Wesentlichen die Aufteilung der „schwierigen Hälfte” des Baus – optimierte die Landnutzung und die Gemeinschaft (ein zentraler Innenhof für 20 Familien) und stärkte die Bewohner in Bezug auf eine organische Erweiterung. Das Ergebnis sind erschwingliche Wohnungen, an die sich die Bewohner im Laufe der Zeit anpassen können – ein großer Erfolg in einem Land, in dem schrittweise und partizipative Wohnformen geschätzt werden.

Solche Vergleiche mit der realen Welt zeigen, dass die Priorisierung funktionaler Programmierung (erwerbbare Module, gemeinsame Einrichtungen, Klimaanpassung) in der Regel zu besseren langfristigen Ergebnissen führt, während die Priorisierung von Form oder besonderen Fassaden in der Regel zu räumlicher Ineffizienz führt.

Regionale Sozialwohnungsprojekte

| Region / Projekt | Prioritäten und Einschränkungen | Funktionales Designmerkmal | Ergebnis / Output |

|---|---|---|---|

| Niederlande (Maasbommel) | Sele-anfälliges Feld; Flexibilitätsziel | Schwimmende/amphibische Fundamente, flexible Versorgungsanschlüsse | Der erste Test im Jahr 2011 war erfolgreich (die Häuser wurden schwimmfähig gemacht); die Bewohner zeigten sich sehr zufrieden; das Projekt wurde mit dem niederländischen Adaptationspreis ausgezeichnet. |

| Niederlande (Allgemein) | Soziale Integration, Nachhaltigkeit | Gemischte Mietblöcke, gemeinsame Einrichtungen, grüne Gebäudesysteme | Zu den höchsten EU-Zufriedenheitswerten zählen: Betonung von Licht, Luft und Gesellschaft in der Programmgestaltung. |

| Chile (Quinta Monroy) | Sehr geringes Budget; Notwendigkeit, eine Ausbreitung zu verhindern | „Halbes Haus“-Ansatz: Küche, Bad und Gebäude (zu 50 % fertiggestellt) in einem gemeinsamen Block bereitgestellt | Die Häuser können von den Bewohnern erweitert werden; die Dichte steigt ohne zusätzliche Subventionen; das Modell wird hinsichtlich seiner Anpassungsfähigkeit gelobt. |

| Vereinigte Staaten von Amerika (Pruitt-Igoe) | Wohnungsnot nach dem Krieg, modernistische Vision | Einheitliche Hochhäuser mit minimalen Gemeinschaftsflächen | Soziale Isolation und Pflegeprobleme; ~20 Jahre später abgerissen. Ein Beispiel für eine ikonische Form, die die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer außer Acht lässt. |

Digitale Werkzeuge und parametrisches Design: Der Einfluss der Technologie auf das Gleichgewicht zwischen Form und Funktion

Der Aufstieg von Berechnungswerkzeugen hat den Entwurfsprozess neu gestaltet und manchmal den Schwerpunkt zwischen Programm und Form verlagert. Software wie Rhino+Grasshopper, BIM-Plattformen (Revit, ArchiCAD) und KI-gesteuerte Generatoren ermöglichen es Architekten, Leistungskriterien in die Geometrie zu integrieren oder komplexe Formen frei zu gestalten. Befürworter weisen darauf hin, dass parametrische Werkzeuge das programmatische Design tatsächlich verbessern können: Sie ermöglichen beispielsweise „Echtzeit-Reaktionen” und eine auf codierten Beziehungen basierende Raumplanung. Untersuchungen zeigen, dass „parametrische Werkzeuge bei der Raumoptimierung wirksam sind”, da sie es Architekten ermöglichen, Tageslicht, Zirkulation und andere Daten in ein Modell einzubringen und so die Grundrisse an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. In der Praxis verwenden Unternehmen diese Werkzeuge in der Regel für leistungsorientierte Entwürfe (z. B. algorithmisch optimierte Fassaden für Sonneneinstrahlung oder anpassungsfähige Grundrisse, die auf Belegungsströme reagieren).

Allerdings gibt es dabei ein bekanntes Risiko: Die Leichtigkeit, auffällige Formen zu schaffen, kann Designer dazu verleiten, die übliche Ordnung umzukehren, indem sie mit einer auffälligen Form beginnen und diese erst später mit einer Funktion ausstatten. Jüngste Analysen haben gezeigt, dass die parametrische „Digitalisierung” einen internationalen Stil hervorgebracht hat, der sich durch oftmals unpassende, gewagte Formen im lokalen Kontext auszeichnet. Quantitative, codefreundliche Parameter (Geometrie, Materialien, Umweltdaten) lassen sich leicht modellieren, während immaterielle Elemente – kulturelle, historische oder soziale Faktoren – schwer zu codieren sind und oft übersehen werden. Tatsächlich können Designer Skulpturen am Computer erstellen, ohne genau zu verstehen, wie Menschen sie nutzen oder in ihnen leben werden.

Sowohl in der Ausbildung als auch in der Praxis tritt diese Spannung häufig in Studios und Wettbewerben auf: Fortgeschrittene Schüler können formale Varianten in der Software schnell wiederholen, aber sie können die ersten Programmdiagramme oder Benutzerarbeiten vernachlässigen. Eine ausgewogene Nutzung der Werkzeuge ist möglich – tatsächlich eignet sich Parametrisierung hervorragend zur Modellierung funktionaler Anforderungen –, erfordert jedoch Disziplin.

Wie bereits erwähnt, führen diese Werkzeuge bei richtiger Anwendung zu anpassungsfähigen Designs: „Architekten können durch die Implementierung programmatischer Anforderungen … Designs erstellen, die sich an veränderte Bedingungen oder das Nutzerverhalten anpassen.“ Mit anderen Worten: Die Technologie selbst ist neutral; der Erfolg hängt davon ab, dass klar definierte funktionale Ziele verfolgt werden. Wenn die Formgebung einer sorgfältigen Kontextanalyse vorausgeht, riskieren Projekte die klassischen Fallstricke von überdimensionierten Skulpturen, die zu Problemen nach der Nutzung und hohen Kosten für die Nachbesserung führen.

Grundlegende Spannungen im Zusammenhang mit der Erstellung digitaler Formulare:

- Geschwindigkeit vs. Verständnis: Die schnelle Erstellung von Formularen kann einer sorgfältigen Feld-/Programmarbeit im Wege stehen. Insbesondere Studenten können sich von der Attraktivität sofort erstellter Kurven blenden lassen, ohne den Bedürfnissen der Kunden/Nutzer ausreichend Beachtung zu schenken.

- Fehlende Kontextdaten: Tools können gut mit messbaren Daten (Sonnenwinkel, Metriken) umgehen, aber „unsichtbare“ Daten (Gemeinschaftsrituale, lokales Erbe) lassen sich schwieriger in das Design integrieren.

- Performativität und Darstellung: Verführerische visuelle Darstellungen können die „ikonische Fassade”-Mentalität noch weiter betonen. Beobachter warnen davor, dass solche Designs ästhetisch fragmentiert wirken können, wenn sekundäre Fassaden und Nutzerströme nicht in ähnlicher Weise berücksichtigt werden.

Digitale/parametrische Werkzeuge können funktionsorientiertes Design sowohl unterstützen als auch erzwingen. In leistungsstarken Programmen lernen die Studierenden, diese als Leistungsmodellierungsmotoren zu verwenden; in schwachen Konfigurationen ermöglichen die Werkzeuge hingegen ein formales Vorgehen ohne Rücksicht auf die Berechnung. Das Ergebnis ist in der Praxis sichtbar: Während einige aus parametrischen Experimenten hervorgegangene Gebäude eine hervorragende Leistung zeigen (sofern sie von Simulationszielen geleitet sind), werden andere aufgrund von Funktionsfehlern zu Lehrbüchern. Das häufig erwähnte Gegenmittel ist der Prozess: die Integration des digitalen Formgebungsprozesses mit iterativem Prototyping, Feldanalyse und Feedback nach der Nutzung. Letztendlich kehrt erfolgreiche Architektur, ob analog oder digital, zu ihren Nutzern zurück – eine Lektion, die sich in Pädagogik und Praxis widerspiegelt.